忙完手头挤压的琐事,突然想起《左传》中“子产不毁乡校”和《荀子》中“孔子杀少正卯”两个历史典故。

子产是春秋郑国的著名政治家,今河南郑州人。复姓公孙,名侨,字子产。他是郑穆公的孙子,郑成公的儿子。

公元前554年,子产任郑国卿(相当于宰相)后,采用“宽猛相济”的治国方略,实行一系列政治改革,将郑国治理得秩序井然。

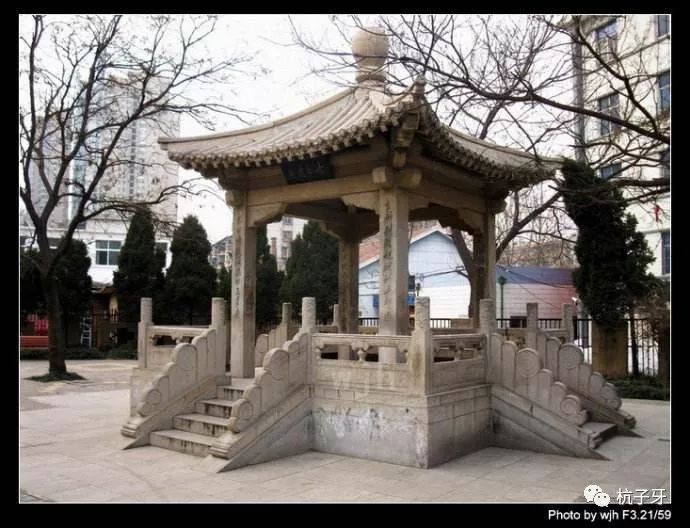

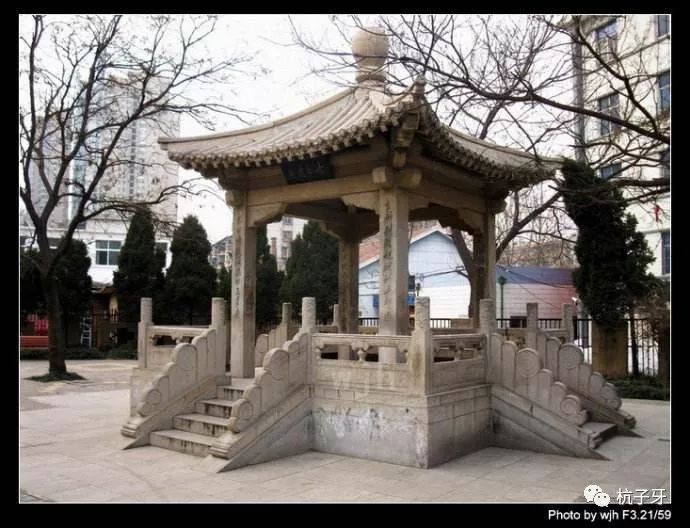

因执政期间颇多建树,被清朝的王源推许为“春秋第一人”。在河南郑州大学的校园内,还有“子产亭”一座以为纪念。

《子产不毁乡校》一文,作品出自《左传》,其中包涵着典型的公共舆论治理思想。

对于乡人聚会议政的乡校,郑国大夫然明主张毁掉,子产不同意,他说,“其所善者,吾则行之,其所恶者,吾则改之,是吾师也。”

用今天的话来说,子产把乡校作为获取群众议论政事的反馈信息的场所,而且注意根据来自公众的意见,调整自己的政策和行为。

《子产不毁乡校》原文

郑人游于乡,以论执政。然明谓子产曰:“毁乡校,何如?”

子产曰;“何为?夫人朝夕退而游焉,以议执政之善否。其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之。是吾师也,若之何毁之?我闻为忠善以损怨,不闻作威以防怨。岂不遽止?然犹防川也:大决所犯,伤人必多,吾不克救也;不如小决使道,不如吾闻而药之也。”

然明曰:“蔑也今而后知吾子之信可事也。小人实不才。若果行此,其郑国实赖之,岂唯二三臣?”

仲尼闻是语也,曰:“以是观之,人谓子产不仁,吾不信也。”

翻译成现代白话文如下:

郑国人到乡校休闲聚会,议论执政者施政措施的好坏。郑国大夫然明对子产说:“把乡校废除了,怎么样?”

子产说:“为什么废除掉?那些人利用一天工作劳动之余在乡校彼此交游,议论一下施政措施的好坏。他们喜欢的,我们就推行;他们讨厌的,我们就改正。这是我们的老师。为什么要毁掉它呢?我听说过尽力做善事来减少怨恨,没听说过靠摆威风来防止怨恨。难道不能很快地制止?但是(这防怨)就像防止河水溃决一样:河水大决口造成的损害,伤害的人必然很多,我是挽救不了的;不如开个小口导流,不如我听取这些议论后把它当作治病的良药。”

然明说:“我从现在起才知道您确实可以成大事。小人确实没有才能。如果真的这样做, 恐怕郑国真的就有了依靠,岂止是有利于我们这些臣子!”

孔子听到了这番话后说:“照这些话看来,人们说子产不行仁政,我是不相信的。”真是哪儿哪儿都有孔子的评判!

然而,值得一提的是,就是这位认为子产会施仁政的孔大圣人,却留下了诛杀少正卯的另一个历史典故。

少正卯是中国春秋时期鲁国的大夫,官至少正,能言善辩,是鲁国的著名人物,被称为“闻人”。

少正卯和孔子都开办私学招收学生。因为少正卯讲的更精彩,曾多次把孔子的学生吸引过去,搞得孔子无可奈何。

鲁定公14年,孔子任鲁国大司寇,代理宰相,上任后7日就把少正卯以“君子之诛”杀死在两观的东观之下,曝尸3日。

孔子回答子贡等弟子的疑问时说:少正卯是“小人之桀雄”,一身兼有“心达而险、行辟而坚、言伪而辩、记丑而博、顺非而泽”五种恶劣品性,有着惑众造反的能力,和历史上被杀的华士等人是“异世同心”,不可不杀。

对这一典故,《荀子·宥坐》有记载曰:

孔子为鲁摄相,朝七日而诛少正卯。门人进问曰:“夫少正卯鲁之闻人也,夫子为政而始诛之,得无失乎,”

孔子曰:“居,吾语女其故。人有恶者五,而盗窃不与焉:一曰:心达而险;二曰:行辟而坚;三曰:言伪而辩;四曰:记丑而博;五曰:顺非而泽。此五者有一于人,则不得免于君子之诛,而少正卯兼有之。故居处足以聚徒成群,言谈足饰邪营众,强足以反是独立,此小人之桀雄也,不可不诛也。是以汤诛尹谐,文王诛潘正,周公诛管叔,太公诛华仕,管仲诛付里乙,子产诛邓析史付,此七子者,皆异世同心,不可不诛也。诗曰:‘忧心悄悄,愠于群小。’小人成群,斯足忧也。”

请注意文末对《诗经》的引用,和荀子对这场“君子之诛”的解读。

我们知道孔子经常说的“小人”,其意在当时实指普通百姓。“小人成群”聚集,孔子已“斯足忧也”——更何况你少正卯还和孔子争夺学生!