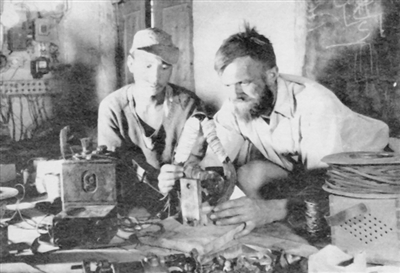

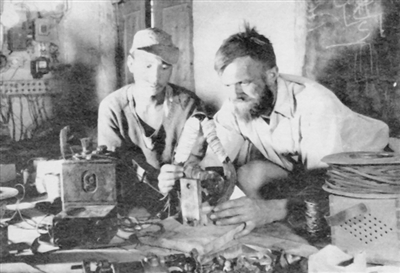

学校创办之初,外籍电器工程师严立(右)给学生讲解发动机知识。山丹培黎学校供图 追溯我省职业教育的发展历程,一位伟大的国际友人功不可没,他就是甘肃“荣誉公民”路易·艾黎先生。1944年路易·艾黎先生与他的战友乔治·何克历尽艰难,将创办的培黎学校从陕西凤县迁至甘肃山丹,开始探索创造性教育,传播现代工业文明,这也奠定了甘肃现代职业教育的基础。 在教师节来临之际,本报记者专访了该校校长彭东军,他为我们讲述了山丹培黎学校的办学历程,从中感受到老一辈教育工作者为我省职业教育发展所付出的心血和汗水。 A 培黎西迁求生图存

如今已年过半百的彭东军,大学毕业就进入山丹培黎学校任教,30余年来从一名普通教师到学校的管理者,他对山丹培黎学校感情深厚。

彭东军告诉记者,抗日战争爆发后,为解决民用军需,支援抗战,1938年8月,由胡愈之、沙千里、路易·艾黎等人发起组织的“中国工业合作协会”(下称“工合”)在武汉成立。1940年,路易·艾黎以“工合”技术顾问的身份,在秦岭山区的陕西凤县双石铺筹建试办培黎工艺学校。

1943年,战争的硝烟逐渐向西弥漫。培黎工艺学校受到外界的破坏,为谋生存求发展,决定将学校西迁。

1943年夏,路易·艾黎考察了山丹,认为山丹是办学的“希望之乡”。1943年12月25日,首批从陕西双石铺出发的33名学生被路易·艾黎从兰州接到了山丹;1944年,乔治·何克率领搬迁队和其余学生历时两个月,跋涉1000多公里抵达山丹。

初到山丹,路易·艾黎和乔治·何克以山丹县城的发塔寺为办学基地,上午带领学生上课,下午清理修补庙宇厢房,安装调试机器,筹建生产车间。长期紧张的工作劳累使乔治·何克积劳成疾,1945年,他因患破伤风病逝,年仅29岁。

B 为山丹开启现代工业化进程

从建校初期,学校就一直秉持“手脑并用、创造分析”的办学宗旨,坚持面向农村青少年、努力探索发展适合中国国情的半工半读、理论联系实际的新型教育。学生大多为流离失所的孤儿和当地贫困人家的孩子,学校一度发展到近600人的规模。

为了培养乡村工业和农牧业实用人才,学校按农、工、牧三位一体的原则,兴建了3个农场、1个牧场,开设了运输、纺织、机电、机械、建筑、化工(漂染、皮革、造纸、玻璃、陶瓷、肥皂、酿造)、矿冶、地质测绘、会计、医药等21个生产实习场组,并开办了20多个与山丹当地经济相联系又服务于教育的小型工厂。教学中注重理论联系实际,教育学生学文化、学技术、学管理。学校加强实践教学,保证“手脑并用、创造分析”的教育宗旨在教学中的实施。学校生产的陶瓷、布匹、粉笔、玻璃器皿、纸张、毛纺织品、粮食、蔬菜、煤等产品,基本保证了学校师生生产生活自给,剩余产品还畅销市场。农业机械、纺织、印染、机电、皮革、陶瓷等技术在山丹得到推广。

学校还在山丹县四坝滩开垦荒地1万多亩,自用1万亩,其余分给周围农民耕种。学校在探索发展具有创造性的中国农村职业教育的同时,还办工厂、设医院、开矿山、办农场,山丹自此有了第一辆汽车,第一台机床,第一座煤矿,第一盏电灯,第一所西医医院……

学校把教育、工业、农业、科技密切结合,把西方当时最先进的工业文明、农业文明、医疗文明的火种引入贫穷落后的山丹、引入河西走廊,成了西方科技文明的播种者、实践者。学校在文化教育、思想宣传、技术推广、伤病救治、经济发展等多方面惠及山丹。

学校迁至山丹后,更名为“中国工业合作协会山丹培黎工艺学校”。1951年,学校移交燃料工业部西北石油管理局领导,转向培养石油工业技术人才,又更名为“西北石油管理局山丹培黎工业学校”,属中专性质。1953年11月,划归西北石油钻探局领导,迁至兰州,改称为“兰州培黎石油技工学校”。

1984年12月2日,路易·艾黎郑重向甘肃省提出在山丹恢复重建培黎学校。经甘肃省人民政府批准,1985年,学校开始筹建。1987年4月21日,学校在路易·艾黎来华工作60周年之际正式开学招生,定名为“甘肃省山丹培黎农林牧学校”。1994年,学校更名为“甘肃省山丹培黎学校”。

C 创造性教育的再探索

学校恢复重建后,从1987年4月开始招生,当时招收了两个职业班65名学生。同年秋季,又招收了两个中专班79名学生,一年后按农学、园艺、畜牧分为三个专业班,学生来源主要是张掖、武威、酒泉三地,金昌、嘉峪关两市也有少量学生。

其间,在省上有关部门和地县财政的支持下,学校建起了教学楼、礼堂、食堂,以及学生宿舍楼。为了使学生理论与实践相结合,培养主要面向农林牧业的实用性人才,学校始终坚持“既动脑又动手”的办学思路,建成300多亩的农业用地、100多亩的林业用地,购置农机具,作为学生的实训基地。

在实训基地内,老师带领学生养牛、羊、猪等牲畜,并且自己育苗,种植防护林、果林。尤其是学校农学专业师生与兰州农校合作研发的双低杂交油菜,打破了这种榨油型植物只能在低海拔地区生长的局面,研发成功后,双低杂交油菜在山丹2000米的高海拔地区试种成功,并大面积推广种植,同时开始向临夏、甘南等地区推广。

1994年起至1999年,学校办学层次增加为普通中专、职业中专、职业高中、短期培训。1998年9月,学校被省教委确定为“省级示范学校”。

2000年起,学校规模进一步扩大,逐步形成了以普通中专为主体,成人大专教育、短期培训并举,农科类、工科类、管理类、服务类、师范类专业协调发展的职业教育新格局。2006年12月,被国家教育部确定为“国家级重点中专学校”。

彭东军欣喜地说,山丹培黎学校重建后,经过二十多年的发展,现已具备了相当规模。2015年5月,张掖市委、市政府在办好山丹培黎学校的基础上,计划筹建培黎国际职业学院,通过实现中高职一体化办学,培养大批具有工匠精神和国际视野的应用型、技能型人才。当前,学院筹建工作已进入关键时期。

相关新闻

新甘肃:兰州石化学院与山丹培黎学校签署战略合作协议

新甘肃客户端兰州讯(新甘肃·甘肃日报记者 李欣瑶 通讯员 何华)日前,兰州石化职业技术学院与甘肃山丹培黎学校签署战略合作协议,这是兰州石化学院落实习总书记在甘肃考察重要讲话精神的具体举措。

兰州石化学院与培黎学校专业相近,培黎学校迁往兰州后,曾经一度与兰州石化学院合并办学。双方签署协议后,将推进中、高职有效衔接,实现资源共享、优势互补、相互支持、高质量发展。

根据《协议》,兰州石化学院每年将派出一定数量的教师到培黎学校进行讲学、学术交流,并接纳培黎学校的教师前来进修培训。双方将开展实习实训资源共享,并依托兰州石化学院优势学科专业点,联合开发“3+2”“2+3”中高职一体化人才培养方案,实现人才培养全程、全方位互融互通。

此外,兰州石化学院还将为培黎学校提供相关专业人才培养方案规划咨询、师资支援等。

兰州晨报:甘肃职业教育:砥砺前行走向现代化

编者按:他们能文能武,在讲台上是教学能手,在实训现场又是技能好手。随着国家推进职业教育“双师型”教师团队的建设发展,我省职业教育师资队伍中兼具扎实理论基础和较强专业实践能力的“双师型”教师群体越来越多,9月10日适逢第三十五个教师节,让我们走近这些工匠之师,看看这些兼具老师和师傅双重身份的人是如何培养未来能工巧匠的。

本报讯(兰州晨报/掌上兰州记者 夏苗)记者9月9日从省教育厅了解到,我省职业教育在新中国成立后的70年中栉风沐雨,砥砺前行,谱写了一曲波澜壮阔的奋进之歌。截至2018年,全省中职学校达到209所,其中,认定国家级重点36所,入列国家改革发展示范学校23所。

记者了解到,1949年,全省拥有中职学校12所,此后50年间,特别是改革开放以来,大力兴办技校、职高和普通中专,逐步奠定了以中职教育为主体的职教格局。2000年以后,中职、高职协调发展,基本形成了育训并举的现代职业教育体系。

1999年,兰州石化职业技术学院成立,开创甘肃高职教育先河。至2018年,全省高职高专院校达到27所,在校生近20万人。其中,入列国家示范(骨干)高职院校5所,认定国家优质高职院校5所。

2015年,兰州新区职教园区开建,规划面积16.1平方公里,建设用地1.3万亩,建设总投资189亿元,计划入驻职业院校及相关高校11所,建成后,将成为亚洲最大的职业教育基地。截至目前,入驻学校4所、学生3万余名,初步具备了现代化职教园区的雏形。

目前,我省高职院校被评为国家示范性高职院校的有两所,分别是:兰州石化职业技术学院,其被定为国家示范院校,重点建设专业有石油化工生产技术专业、生产过程自动化技术专业、化工设备与维修技术专业、炼油技术专业。甘肃林业职业技术学院,其被定为国家示范院校,有林业技术、水土保持、环境监测与治理技术、工程测量技术等重点专业。

国家骨干高职院校有三所,分别是:酒泉职业技术学院,重点建设专业有旅游管理、机电一体化、种子生产与经营、水利工程。兰州资源环境职业技术学院,重点建设专业有大气探测技术、煤矿开采技术、矿山地质、矿山机电。武威职业学院,重点建设专业有机电一体化技术、光伏发电技术及应用、旅游管理、设施农业技术。

被教育部认定为国家优质高职院校的分别是兰州资源环境职业技术学院、兰州石化职业技术学院、甘肃林业职业技术学院、酒泉职业技术学院、甘肃工业职业技术学院。