沈祖棻先生是现当代著名的女词人、诗人和学者。她的词,以深婉典丽之笔,书写二十世纪三四十年代中国的动荡、灾难和知识分子的颠沛流离、忧生忧世,或称其“风格高华,声韵沉咽,韦、冯遗响,如在人间,一千年无此作矣”(沈祖棻[临江仙]八首汪东评语),或比之于现代的李清照,曰:“易安而后见斯人”(朱光潜诗句),“西风帘卷在天涯,成就易安才”(姚鹓雏题《涉江词》),“韵态清癯李易安”(顾学颉诗句)。她的新诗,力图“用情丝和思绪系上灵活的笔尖,去做灯光,照亮每个灵魂的暗隅”(沈祖棻《赠孝感》),如微波涟漪,动人心扉。她的古近体诗,则将平生行事,皆付之于吟咏,旧瓶新酒,“深衷浅语”(朱光潜题《涉江诗词集》诗句),才情妍妙,文藻秀杰。然而,作为学者的沈祖棻,虽曾为我们留下过深入浅出、曾引领一时风尚的《唐人七绝浅释》和《宋词赏析》等著作,但这毕竟都是讲稿和讲课笔记,且未能全部完成。在我们赞赏它的同时,终不免时兴“千古文章未尽才”之叹。那么,除此之外,沈祖棻先生还有其它的学术著作存世吗?回答是肯定的。近由郭时羽策划、张春晓主编的《沈祖棻诗学词学手稿两种》的出版(中华书局,2019年,以下简称《手稿》),就在一定程度上弥补了沈先生似乎缺少学术专著的遗憾。

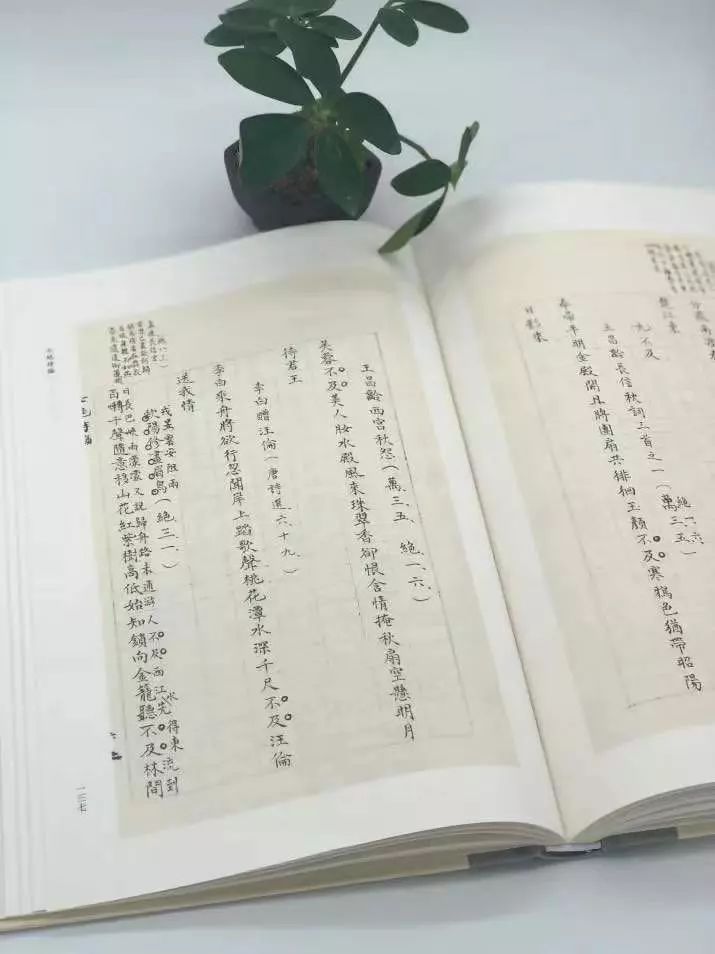

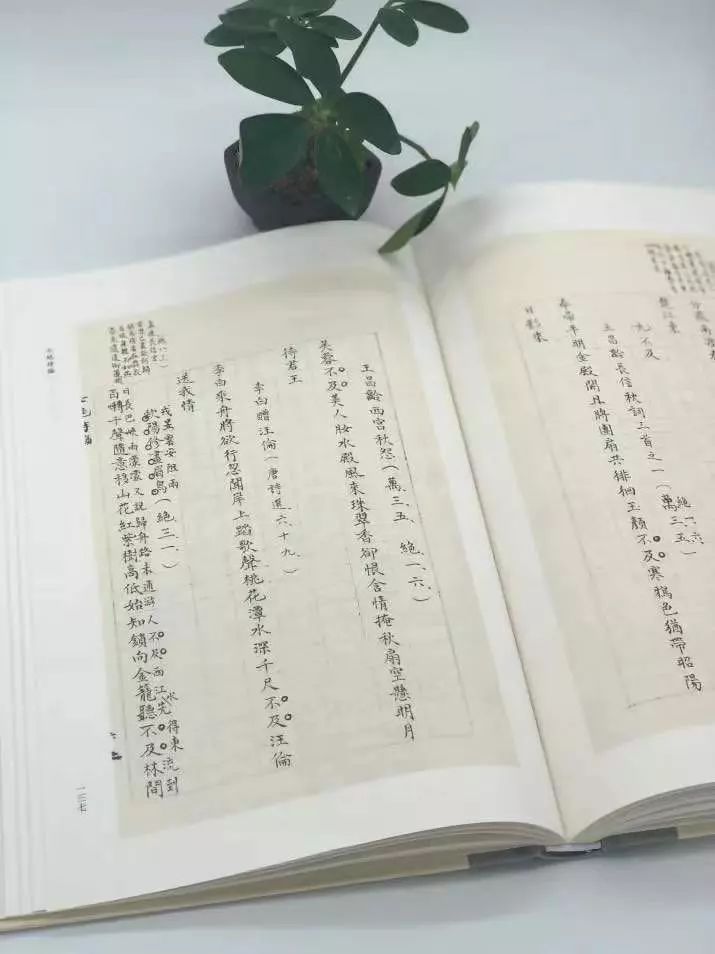

《手稿》包括《七绝诗论》和《手钞大鹤山人校本清真集》两种。

《七绝诗论》

《手钞大鹤山人校本清真词》

《七绝诗论》是一部分体诗歌研究的专著。全书计六章,依次为:渊源、家数、特质、格律、制作和类别。除最后一章不知何故缺略外,其它五章皆内容完整。第一章讨论七绝诗的渊源,辨析诸说,平正通达。第二章论述七绝诗发展史上的代表作家作品和风格流派,梳理七绝诗发展演变的历史进程,准确精到。第三章综论七绝诗的艺术特徵,卓有识见。第四章缕述七绝诗的句法和声律,细致入微。第五章则详论七绝诗创作中的转折勾勒之法,更是多有会心。至于第六章《类别》,以意推测,当是从题材和主题角度对七绝诗所作的论述,惜已缺略。可以说,这是一部体例完备,材料翔实,论述缜密,特色鲜明,学术价值很高的分体诗歌史著作。

如何认识沈先生这部著作的特点呢?我想先引述先师程千帆先生的一段话。程先生说:

她(指沈先生)首先是一位诗人、作家,其次才是一位学者、教授。她写短篇小说,写新诗和旧诗,主要的写词,这是她的事业,而教文学则只是她的职业。她是以自己丰富的创作经验来欣赏、体会、理解古代作品的。她接触那些名著,主要是依仗心灵,而不是,至少不仅是可以触摸的语言文字,所以往往能够形成妙达神旨的境界。简单地说,她讲得好是因为她作得好。

《〈宋词赏析〉台湾版序》

“昔时赵李今程沈。” (沈尹默题《涉江词》诗句) 程先生与沈先生四十年患难夫妻、文章知己,他的话无疑为我们认识和理解沈先生其人其作提供了一把密钥。《七绝诗论》正是一部处处流露着诗人慧心的七绝诗专题研究著作。

程千帆、沈祖棻先生合影

诗歌是以最精粹的语言表达人们思想情感的文学样式,而绝句尤为精粹中的精粹。在中国古典诗歌中,《诗经》多以四句为一章。《楚辞》中的《离骚》、《天问》,多两韵一转。律诗从声律看,四句一节,重叠反复,平仄全同。唐人七古亦两韵一转,联成长篇。因此,四句两韵实为中国古典诗歌最基本、最简短的意义表达形式。然以最简短的形式表达人类丰富的思想感情,并非易事。即以七言绝句而论,清人王夫之就说:

此体一以才情为主。言简者最忌局促,局促则必有滞累,苟无滞累,又萧索无余,非有红炉点雪之襟宇,则方欲驰骋,忽尔蹇踬;意在矜庄,只成疲苶。以此求之,知率笔口占之难,倍于按律合辙也。(略)才与无才,情与无情,惟此体可以验之。

《薑斋诗话笺注》卷二

沈先生早年就读中央大学时,选修汪东先生的词学课程,便以一首习作[浣溪沙]称名词坛。词曰:

芳草年年记胜游,江山依旧豁吟眸,鼓鼙声里思悠悠。

三月莺花谁作赋,一天风絮独登楼,有斜阳处有春愁。

汪先生评曰:“后半佳绝,遂近少游。”尤其是末句“有斜阳处有春愁”,将“九一八事变”后的民族危机委婉深刻地反映出来,其才情最为人赞叹,至有“沈斜阳”之称。此后沈先生更专力于词的创作,取得了杰出的成就。1949年后,沈先生又转而倾力于古典诗歌的创作,同样多有成就。我们曾对现存的四百多首沈先生的古近体诗作过统计,惊讶地发现,其中七绝诗的数量竟占了近三分之二,充分显示出其创作的才华。

创作如此,研究亦然。沈先生对七绝诗的探讨,也足见其充溢的才情。且看她论述七绝诗的艺术特质:

以文学手段言,则为最经济的——以最少之文字,表现最丰富之情思。

以内容言,则为最精采的——绝句既以最少之字句表现最丰富之情思,字少意多,未能尽赅,故必须有所淘汰,有所选择。其所描写者必为全部中最精采之一段,而可以代表其全部者也。

以情感而言,为最紧张的——情感最易变化。(略)须单刀直入,一针见血。故用极短之文字,表现当时一刹那最尖端、最紧张之情感,绝句所表现之情感为最紧张之情感也。

以表现方法言,则为最含蓄的——绝句既以最经济之文学手段描写事物之最精采部分,表现最紧张之情感,字少意多,言简情深,则其表现方法不得不以含蓄出之。

《手稿》97页

诗歌般的语言,从表现内容到表现手法,将七绝诗的艺术特点揭示无余,特别是她指出绝句应以最含蓄的手法来表达人们生活中最精采的内容、最紧张的情感,实凝结着她多年诗歌创作的经验,其论述的准确和深刻,断非没有诗歌创作经验的人所能企及。

知能并重是中国古代学术的传统,故研治诗学者多能诗,而能诗者亦往往于诗学多有会心。从研究的角度来说,创作实践越丰富,越知道其中的酸甜苦辣,理解他人的作品也就会越深刻。二十世纪二三十年代的中央大学和金陵大学,聚集了一大批能诗擅文、学问渊博的教授,像王伯沆、汪东、吴梅、陈中凡、汪辟疆、胡小石等先生,他们多出身于晚清民初的士大夫家庭,有的曾给晚清的一些世家子弟当塾师,国学基础深厚。同时,他们的旧体诗词写得非常好,主张知能并重,课余组织诗社、词社,每春和景明或秋高气爽时节,常率弟子登豁蒙楼、游玄武湖、踏访牛首等名胜古迹,饮酒赋诗,风流俊赏,一时传为美谈。就中胡小石先生尤为代表。他能诗擅书,在文字、金石考古、诗学、书学等方面都有很深的造诣。1934年春,胡先生为金陵大学国学研究班开设“唐人七绝诗论”的课程,其讲授的特点,便是从作法入手,对唐人七绝诗抒发今昔之感的多种类型,一一进行归纳分析,所论甚精,给人的启发亦多。老辈学者的风范也影响了他们的学生。时在中央大学将要毕业进入金陵大学国学研究班的沈先生,也去听胡先生讲课。胡先生“凡艺术价值之高下,不在数量而在质量”的看法,“中国诗歌形式实以四句二韵为基础”的认识,人之灵感稍纵即逝,更宜用七绝短篇加以表现的观点,唐人七绝诗写作的勾勒之法等等论述(参胡小石《唐人七绝诗论》,载《胡小石论文集续编》),都在沈先生的脑海中打下了深深的烙印。沈先生对七绝诗情有独钟,并撰为《七绝诗论》,若就其学术渊源来看,无疑来自于胡小石先生,只是她在胡先生研究的基础上,更在文学史的视野下做了许多拓展(手稿《七绝诗论》题下即署有“文学史专题之一”的字样)。比如她论七绝诗的渊源,就全面而周详。关于七绝诗的起源,历来有多种说法,沈先生将其一一列出,评骘得失,取长补短,遂得一圆满结论:“绝句渊源于合乐或徒歌之五言短古及七言短歌,以音律言则称乐府,以形体言则为古诗。其名则起于与绝句相对之联句。(略)故绝句之起源,实由多方面之影响综合而成,萌芽蕴酿,以至于成熟耳。”(《手稿》35页)持论闳通,令人信服。再如,她将研究范围由唐人七绝扩大到宋代以及宋以后,详细探讨七绝诗的渊源,揭示其特质,梳理其发展兴盛的历程,综论其作家作品和风格流派等,这也超出了胡先生的论述范围。

自然,作为诗人而兼学者的沈先生,与胡先生一样,都对七绝诗的作法特别重视。《手稿》中设有《格律》、《制作》两章,即详述七绝之作法,示初学者以轨则,尤其是《制作》一章,在全书中所占篇帙最大,归纳七绝勾勒之法24种,与胡先生的研究一脉相承,又踵事增华,进一步发展了他的许多看法。可以说,胡先生和沈先生研究七绝诗的著作,都是“诗人”的学术著作。诗歌创作当然不同于诗歌研究,但两位先生丰富的诗歌创作经验,无疑增加了研究的深度。

1966年3月,沈祖棻和女儿程丽则在武大家门口合影

胡先生认为唐人七绝创作的最重要的方法,是通过时间上的差别即今昔之感的对比来抒发情感,“其初步为划清时间之界域,每用相对性之文字说明之,称为‘勾勒字’”(《胡小石论文集续编》219页)。依这些勾勒字的不同,胡先生把它们具体分成16格,即16种方法。胡先生还特别溯源绘画,以与诗歌创作相参证,都极有见地。这16种方法中,有一种是没有勾勒字的,这就是“无勾勒字可寻,而意在言外,耐人思索”的一类(《胡小石论文集续编》273页),也就是说实际上只有15格。在“无勾勒字可寻”的一类作品中,胡先生列举了柳宗元的一首诗《酬曹侍御过象县见寄》。诗曰:“破额山前碧玉流,骚人遥驻木兰舟。春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由。”但却没有讲它究竟怎样“意在言外,耐人思索”。十分巧合的是,多年后,程千帆先生回忆起胡先生对这首诗的讲解时说道:

有一天,我到胡小石先生家去,胡先生正在读唐诗,读的是柳宗元《酬曹侍御过象县见寄》(略)。讲着讲着,拿着书唱起来,念了一遍又一遍,总有五六遍,把书一摔,说:“你们走吧,我什么都告诉你们了。”我印象非常深。胡先生晚年在南大教《唐人七绝诗论》,他为什么讲得那么好,就是用自己的心灵去感触唐人的心,心与心相通,是一种精神上的交流。

《两点论——古代文学研究方法漫谈》

从程先生的回忆可知,胡先生确实认为这是一首“意在言外,耐人思索”的好诗,而理解这首诗的最好的方法,就是用自己的心灵去贴近古人的心灵。

诗人思想情感的抒发,在实际创作中自然并不限于今昔之感的对比,勾勒之法的运用也不限于时间意义的表达。沈先生认为:“文无常法,而以有法为常”。七绝诗“以短韵取远致,兴惊波于尺水,亦自有其法”(《手稿》115页)。这个法就在于其“篇章字句之转折勾勒处”(《手稿》115-123页)。七绝诗篇幅短小,即首即尾,要追求以少胜多、含蓄不尽的艺术效果,关键在于立意,而所立之意的表达则多靠转折字句领起和突出,故沈先生拈出“转折”字句,示学者以法。同是勾勒,较之胡先生所论,更着眼诗意的转折,所论也就更为深入和通达,最是经验之谈。这些字词有“如今”、“旧时”、“记忆”、“自从”、“正是”、“惟有”、“最是”、“似”、“不及”、“犹”、“亦”、“又”、“欲”、“更”、“纵”、“却”、“无端”、“莫”、“不知”以及表达“诘问”、“重复呼应”的字词等等。像上述柳宗元的那首诗,沈先生就把它归于“欲”字格下,认为以“欲”字勾勒,诗意的转折重点在末句。虽按其撰写的体例,只举作品,未作解释,然第四句诗意的转折是很明显的。诗的前两句扣题曹侍御过象县,是诗人想象曹某经过象县的情景。破额山前,像碧玉般流淌的江水,一位志芳行洁的人,乘着芳洁的船暂时停了下来。后两句是酬答见寄。柳宗元此时贬居潇湘汇流之处的永州,既承友人远道以诗相寄,诗人就想着应该在潇湘之上采些蘋花赠给友人,以表谢答,然诗意至此却一转:想去采花,但可惜没这个自由呀。这里当然并非真得是说连采蘋相赠都做不到,而是暗用《楚辞·湘夫人》“白蘋兮骋望,与佳期兮夕张”的诗句,谓难以与友人相见,抒发的是其长期贬谪、抑郁不平的心情。诗“以采蘋起兴,寄托自己的政治感情,他描写的是一件小事情,而反映的是一个大问题,又写得微婉曲折,沉厚深刻,不露锋芒,和他当时具体的身份、环境恰相符合,可以说纯用兴体”(《唐人七绝诗浅释》,204页)。沈先生在讲课时的这个分析,进一步补充了诗中对比兴寄托手法的巧妙运用,也补充解释了这首诗为何“意在言外,耐人思索”的道理。既点出诗意转折之所在,又能以诗人之心去体会作品,给人的启发也就多。

其实,沈先生所列出的许多方法,已不限于字词的勾勒和诗意的转折,比如“重复呼应”、“句中作对”、“一气直下”等,就都是如此。像“句中作对”格,选了李商隐的《日射》诗:“日射纱窗风撼扉,香罗拭手春事违。回廊四合掩寂寞,碧鹦鹉对红蔷薇。”此诗的末句对第三句进行补写,充分渲染出闺中之人的寂寞情境,韵味无穷。又,陆游诗《水亭》:“水亭不受俗尘侵,葛帐筠床弄素琴。一片风光谁画得,红蜻蜓点绿荷心。”末句也是对第三句的补写。两首诗的末句都是句中自对,自成一格。沈先生对这些作法的归纳和总结,无疑也为我们理解作品提供了极大的帮助。

唐宋诗歌发展的历程是人们所熟悉的,然就七绝诗来说,仍有其自身的特点。沈先生论道:“初唐(七绝)风调未谐而自然超妙,浑然不可分析,非于字句间求工也。(略)盛唐体制大备,神韵独绝,情辞两胜,登峰造极,夐乎不可尚已。中晚唐更拓余地。中唐体制宏放,渐以议论入诗。晚唐刻意求工,大开议论之门。”(《手稿》56-57页)“唐诗既已登峰造极,宋诗不得不另拓余地。变化于唐,而出其所自得。故取材欲广,命意求新,遂至以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗。说理谈禅,无所不可。材则广阔,境则博大,意则深刻,辞则新奇,以另求展拓地。”(《手稿》59页)寥寥数语,已将唐宋七绝诗发展的面貌和历程清晰地勾勒出来。至如论宋人七绝,“荆公之工、东坡之博、山谷之奇、后山之谨严,皆为大家。”“简斋之精洁,亦继承黄、陈之余风焉。”“南渡以还,放翁、诚斋卓然大家。放翁少历兵间,晚栖农亩,歌咏田园,清新恬淡。惓怀君国,沉雄悲愤,抗衡老杜,追配东坡,为大宗焉。诚斋状物态,写人情,铺叙纤悉,曲尽其妙,尤具诙谐闲适之趣。白石尤工绝句,情韵独绝。宋末林、谢,以遗民感怀故国,含思凄惋,辞多隐约,可为诗史。”(《手稿》60-61页)如数家珍,颇具识力。其中以“博”论苏轼七绝,以“严”论陈师道,以“精洁”论陈与义,以“情韵”论姜夔等等,尤见出诗人的慧心。

抄校典籍,是古人的用功之法。抄录有助记忆、体会和理解,抄录数过,其书自然烂熟于胸,而点勘、标抹和批注,更不仅是用功之法,进而已成为学术研究的重要方式。如王伯沆先生精研《红楼梦》,手批书眉上,多至十七遍,朱墨蓝绿小楷,细如蝇头,语多精妙。黄季刚先生“平生手加点识书,如《文选》盖已十过,《汉书》亦三过。注疏圈识,丹黄烂然。《新唐书》先读,后以朱点,复以墨点,亦是三过。《说文》《尔雅》《广韵》三书,殆不能记遍数。”(《黄侃日记》304页)《手稿》中收录沈先生《手钞大鹤山人校清真集》(卷上),并所录汪东、黄季刚和汪楚宝批语,让我们见证了这种古来读书人的用功之法。郑文焯,字叔问,号大鹤山人,光绪举人,曾官内阁中书,长期旅居苏州,任江苏巡抚幕僚,能诗文,擅金石书画,尤精词律,其词师法姜夔、吴文英,而上追周邦彦,“体洁旨远,句妍韵美”(俞樾《瘦碧词序》),是晚清四大词人之一。他的《词源斠律》、批校《清真词》、《白石词》等,都极为精审,为人所重。沈先生所藏的这部《大鹤山人校清真集》,得到汪东、黄季刚、汪楚宝诸先生的批校,就更为珍贵。而她工笔抄录,字体隽秀,又平添了一份书法的审美价值。

沈先生出生于晚清苏州的一个士大夫家庭,是家里的长孙女,颇受能诗文、擅书法的祖父的喜爱,在传统文化的熏陶下,她自幼就喜爱古典文学和儒家思想文化。不过,真正显示出其文学创作的才能,是进入中央大学中文系读书,受教于汪东、吴梅、黄季刚等先生之后。汪先生出身姑苏望族,早年留学日本,师从章太炎先生,加入同盟会,宣传排满。辛亥革命后进入仕途,1927年,弃政从教,出任中央大学文学院院长、中文系教授兼系主任。十年后,复又从政,1949年后曾任民革江苏省副主委,1963年去世。汪先生一生虽游走于政治与学术之间,然在词学、书法绘画、文字音韵训诂等方面,仍多有成就,尤其是其词作,师法周邦彦,“控纵自如,顿挫有致,舒徐绵邈,情韵交胜。在昔为黄季刚、柳亚子、夏吷庵、沈尹默、章行严诸公所推崇”(唐圭璋《梦秋词跋》),颇为世人称道。汪先生自己也最为看重。他曾与沈先生谈道:“观堂虽极推美成,然晚岁始知其妙,我则异于是,服膺清真数十年如一日,且平生志业,每托之于倚声,求知后世,则吾词庶乎可也。”(程千帆《梦秋词跋》引)沈先生既以词受知于汪东,尤以词为生命。曾自谓:“受业向爱文学,甚于生命。曩在界石避警,每挟词稿与俱。一日,偶自问,设人与词稿分在二地,而二处必有一处遭劫,则宁愿人亡乎?词亡乎?初犹不能决,继则毅然愿人亡而词留也。”(《上汪方湖、汪寄庵两先生书》)其情至切,读之令人泪洒衣襟!沈先生又曾与程先生“论及古今第一流诗人,无不具有至崇高之人格,至伟大之胸怀,至纯洁之灵魂,至深挚之感情,眷怀家国,感慨兴亡,关心胞与,忘怀得丧,俯仰古今,流连光景,悲世事之无常,叹人生之多艰,识生死之大,深哀乐之情,为天地立心,为生民立命,夫然后有伟大之作品。其作品即其人格、心灵、情感之反映及表现,是为文学之本。”(《致卢兆显书》)由此我们可知,沈先生所以视词作重于生命,是因为就中蕴含着一种对国家和民族的前途与命运的忧患意识和责任感,承载着对中国优秀传统思想文化眷恋和热爱的初心。接续文脉、传承薪火,其手抄郑文焯校《清真词》亦当由此视之。

“盖凡(文学)艺术价值之高下,不在数量而在质量。就本体言,譬如参天之松与在谷之兰,各有其美。就工力言,又如狮子搏象,固用全力,搏兔亦何尝不用全力耶?”(胡小石《唐人七绝诗论·引论》)学术研究也不例外。我们惋惜,惋惜以沈先生的才学,竟未能给后人留下她本应留下的学术著作;我们赞叹,赞叹其现存数量不多的学术著作,无一不是精品。