在清儒里面,专治一经的很多,所谓“通群经不如通一经”。在近代思想史和学术史的种种转型中,春秋公羊学是一大关键。在治公羊学的学者队伍里,陈立是比较特殊的一位,对他的生平行状各类学案和传记记载的不多。但在很多研究领域里都不时会出现他的名字。比如国学大师章太炎在《訄书·清儒》里就提了一句,“《公羊传》有陈立《义疏》”,下面就简单介绍一下陈立这个人。

陈立 字卓人 又字默斋,句容人。他少年客居扬州的时候,师从梅植之,学习诗、古文辞;又先后拜凌曙、刘文淇,学习公羊春秋、许氏说文、郑氏礼记,而於公羊致力尤深。这几位都是一代名师,而且学到的也是当时的学术前沿。

与同时代的朴学大师的人生轨迹差不多。陈立是进士出身,补应殿试。成为翰林院庶吉士。后来去刑部任主事,升郎中,授云南曲靖府知府。在官员铨叙时,被皇帝褒奖为“为人清慎”。因当时道路不通,没有去云南赴任。陈立一生其他的事迹不多,基本就是在家闭门著述。他曾在所居之处建屋三楹,其中一楹名为“箬帽园”,藏书3万余卷。晚年不幸失火,悉成灰烬,他悲恸不已,自称“槁坐斗室,耳同枯寂”。

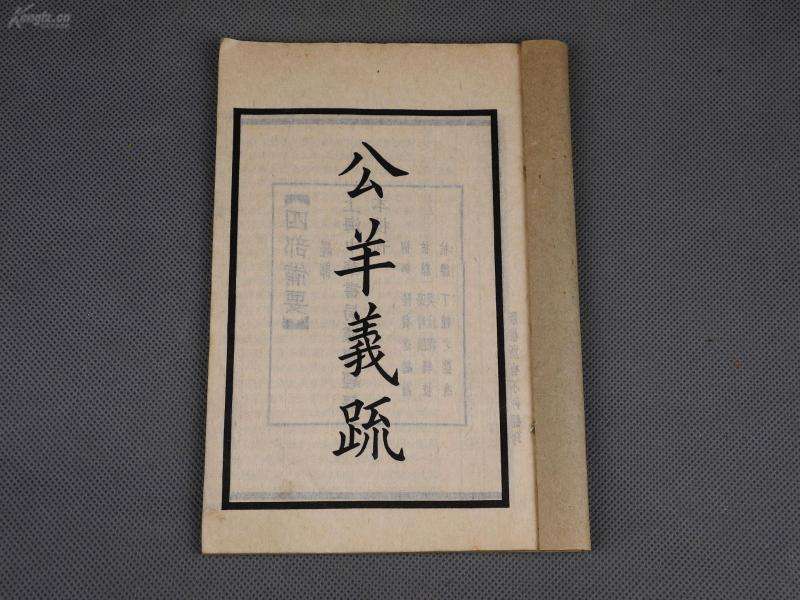

在学术上,陈立基本继承了清代公羊学的“家法”。陈立的老师刘文淇认为,汉儒的学问,经过唐人的注疏,其含义已经很隐晦了。后人如曲阜孔氏、武进刘氏,谨守何休的解说,“详义例而略典礼、训诂”。陈立于是花了三十年的时间。“博稽载籍,凡唐以前公羊古义及国朝诸儒说公羊者,左右采获,择精语详。” 整齐排比,融会贯通,成《公羊义疏》七十六卷。陈立的《公羊义疏》是清代公羊学的最重要的著作之一。陈立治公羊,虽然多以乾嘉以来汉学门径治公羊,但能恪守何休家法,对何休“三科九旨”之说多有维护与发挥,尤其重视通三统与王鲁说,在清儒论王鲁诸说中最为该洽。《公羊义疏》之作,既有对前人所做的引申与发挥,又多能补其疏漏,规其疏失,且考订事实详尽,极有功于学者。

《春秋》“王鲁”说是《公羊》学的核心义旨之一。“王鲁”一词,最早见于董仲舒的《春秋繁露·三代改制质文》:“故《春秋》应天作新王之事,时正黑统。王鲁,尚黑,绌夏,新周,故宋”。在董仲舒看来,孔子作《春秋》,以《春秋》当“新王”,但并没有详细解释,直到东汉末,何休解诂《公羊》,“以《春秋》当新王”及与其相关的“王鲁”说遂有了明确的内涵,且成为何注《公羊》最为核心的义理之一。

陈立可以说是有清以来对“王鲁”说阐释得最为透彻者,其严格区分“《春秋》之鲁”与“衰周之鲁”,则对“王鲁”的理解,就绝不是如贾逵所批评的那样“隐公人臣而虚称以王,周天子见在上而黜公侯”。事实上,按陈立的理解,所谓“王鲁”者,即孔子作《春秋》而据鲁之故事以为本,而以行赏罚、施黜陟,亦即借鲁史而加“王心”、立“王义”。故对陈立而言,“王鲁”说及与之相关的“以《春秋》当新王”说,可以称得上是《公羊》的第一原理,是以其视“王鲁”为《春秋》之大例。从某种意义上讲,陈立对“王鲁”说的发挥,甚至比何休本人表现得更为彻底。

陈立在治春秋公羊学的同时发现,在古代礼学中, 有周礼有殷礼,根据孔子“舍文从质”之说,故言礼多舍周而用殷。殷周典制既迥然不同,故欲治《公羊》必先治三礼。而《白虎通德论》实能集礼制之大成,且书中所列大抵皆《公羊》家言。于是就撰写了《白虎通疏证》十二卷,取古代典章制度一一疏通证明。而且陈立将《礼记·丧服四治》说的“天无二日,土无二王,国无二君,家无二尊”来解释“大一统”。

陈立其他著作还有《说文谐声孳生述》《尔雅旧注》若干卷,《句读杂著》六卷。

陈立于六十一岁时去世。