恰台吉不仅是公元十六世纪土默特部一位杰出的政治家,也是一位博学多才的著作家。阿勒坦汗去世后,为了怀念这位土默特历史上的伟大人物,有一部不朽名著《阿勒坦汗传》。关于这部传记文学作品,学者们认为,作者是与阿勒坦汗同时代的人,极有可能出自阿勒坦汗义子恰台吉的手笔。因为该书的作者写道:“我仿照奥仁唐噶里克达云恰之书写成此传。”显然这位佚名的著作家是依照奥仁唐噶里克达云恰(恰台吉)之书的史料(起码是万历十九年之前的史料)进行的再创作。因为他只是“对阿勒坦汗之名声略有所闻”,对土默特部及阿勒坦汗的史实不是很熟悉。而作者所称恰台吉的《达云恰之书》的记事相当准确,也很全面,这不是“略有所闻”所能做到的。该传是佚名作者据《达云恰之书》再创作的结晶。《达云恰之书》不同于《阿勒坦汗传》,这是因为恰台吉于1591年(万历十九年)去世,《阿勒坦汗传》一直写到扯力克去世前后即万历三十五年前后的事。所以《阿勒坦汗传》在恰台吉去世前的这一部分是《达云恰之书》的翻版。而以后部分应该是对黄教十分了解的佛徒甚至是高僧增录的。因为他对黄教的叙述特别详细,而且以韵文的形式大加赞颂。《达云恰之书》是《阿勒坦汗传》的主要资料来源,也可说是该传的原型。《阿勒坦汗传》最大的贡献是翔实地保存了恰台吉的基本资料,也间接地保存了土默特部的历史。

1957年,内蒙古自治区在进行蒙古族文化整理时,在锡盟乌珠穆沁旗的一个王府里发现了这部手抄于1607年的以《达云恰之书》为蓝本《阿勒坦汗传》。这本书的发现,是继《黄金史纲》《蒙古黄金史》《蒙古源流》等三大文献之后的又一珍贵的蒙文历史文献,原文收藏于内蒙古社会科学院图书馆。因全书用韵文写成,曾一度被视为文学作品。该书原题目为《宝汇集之书》《天圣阿勒坦汗之善行传记》《转龙王阿勒坦汗传》等名称。

珠荣嘎先生译注出版时名之为《阿勒坦汗传》,该书是实录性的著作,具有宝贵的价值。他是以叙述阿勒坦汗一生的事迹为主要内容,是十六世纪蒙古族的政治经济、社会制度、军事文化、蒙藏关系、蒙汉关系以及土默川地区发展状况的珍贵史料,具有不可替代的历史价值。《阿勒坦汗传》的发现,人们得知在该书之前,有一部《达云恰之书》,可惜该书已佚,但我们通过《阿勒坦汗传》仍能判断其巨大的历史价值,该书主要记载了以下几个方面事迹。

一、填补了历史的空白,

以《达云恰之书》为蓝本的《阿勒坦汗传》记载了阿勒坦汗六征兀良罕,两征卫剌特,四征畏兀特和撤里畏兀特的战况,这在明人和其他史书中是没有记载的。以《达云恰之书》为史料的《阿勒坦汗传》,弥补了阿勒坦汗军事生涯的不足。该书以编年体的题材详细地记载了阿勒坦汗用兵兀良罕的军事行动。

1.一征兀良罕

在阿勒坦汗的军事生涯中,征讨兀良罕是恰台吉最早关于阿勒坦汗军事生涯的记录。1524年(嘉靖三年),阿勒坦汗刚刚18岁,这是他跻身政治舞台首次重要的军事活动。这一年阿勒坦汗追随蒙古大汗博迪汗和兄长衮必里克默尔根征战沙场,积极参加维护汗权的政治斗争和军事活动,以期提高自己的政治地位和实力。“他对内扶助诸弟族亲,对外与敌角逐斗争”“统领大国为之掌舵,始将有益善业实行”。他文韬武略出众,为部众所折服。正是这些突出表现,使阿勒坦汗赢得了部众,并提高了自己的政治地位,

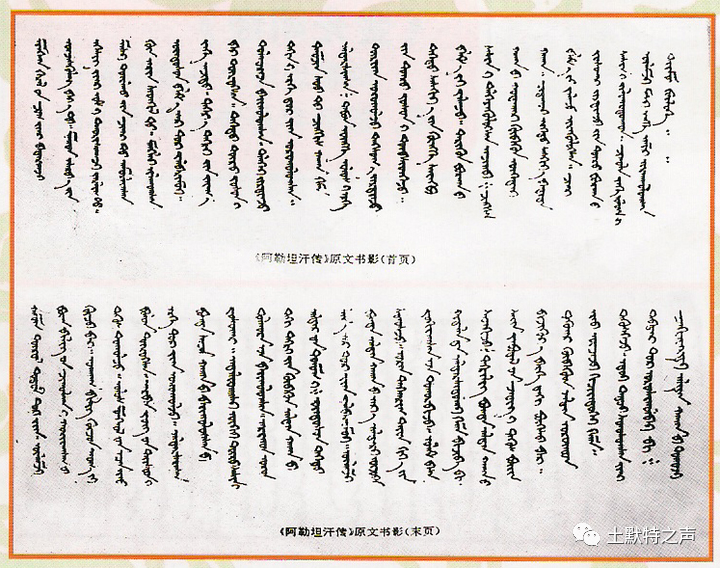

《阿勒坦汗传》(首、末页)

十六世纪,达延汗的继承人与明朝处于对峙状态时,蒙古军队常常在绵延数千里的长城一线与明朝作战。此时的兀良罕人则趁蒙古军队南下之机,偷袭他们的后方老营,劫掠财物和妇女、儿童。蒙古两翼为了解除兀良罕这个后顾之忧,联合各部加以征讨。但兀良罕万户人口众多,博迪大汗下旨鄂尔多斯万户衮必里克,土默特万户阿勒坦率军作战,这一年阿勒坦只有18岁,其兄衮必里克只有19岁。

征讨兀良罕的军事行动共进行了六次,这场旷日持久的征讨用时长达20年,开始时阿勒坦汗配合博迪汗及长兄衮必里克进行的,后来由阿勒坦汗独立完成了彻底降服兀良罕的任务。

该书记载的第一次出征,是在巴勒吉地方,据史学家们分析,应该是今天的克鲁伦河与斡南河一带,这是兀良罕人的世居之地。战争的原因是兀良罕领主图类诺颜、太师格勒巴拉特丞相进兵击杀达延汗之子伯速特的四儿子格勒森札的领地,并进攻喀尔喀领主格勒森札第四子阿敏之属部,阿勒坦汗闻讯后率领图古凯诺颜、博迪乌儿鲁克前往救援,追至巴尔即河一带(克鲁伦河与斡难河),一举胜利后,即返回家乡,这一次出征拉开了左右翼联合出征兀良罕的序幕,同时也使阿勒坦汗“大有掠获”而归。

2.二征兀良罕,

嘉靖十年(1531年),阿勒坦与其兄衮必里克驻于布尔哈图汗山,意为有佛之山,(今蒙古人民共和国戈壁省)。

这次进攻兀良罕的战场是在布尔哈图罕山,在兀良罕人的驻地或南下侵扰之地,阿勒坦汗和兄长衮必里克将兀良罕人击溃,在收缴他们的属民、财物时,兀良罕首领图类诺颜、太师格勒巴拉特丞相二人引兵来战,经过激烈的战斗,杀的兀良罕人溃败逃散,并迅速平定兀良罕于卓而噶勒(今蒙古人民共和国中央省西南部)。在这次战役中图类诺颜、太师格勒巴拉特丞相侥幸逃脱。

3.三征兀良罕,

1533年(嘉靖十二年),阿勒坦汗与其兄衮必里克越杭盖山,(阴山西段,也叫狼山)第三次征讨兀良罕。

这次进攻兀良罕北越杭盖山,即兀良罕在布尔哈图汗山被打败后,逃到了此地。杭盖山是漠北著名的大山,蒙古地区有此山之名较多,阴山西段有,漠北蒙古国境内也有,而阿勒坦汗这次出征约为漠北蒙古国境内,其北部为兀良罕的驻地。在这里阿勒坦汗与其兄衮必里克歼灭了兀良罕有生力量,收缴的属民、财物不可胜数,然后平安凯旋本蛇年。

4.四征兀良罕

征讨兀良罕所取得彻底胜利是在五年后的第四次征讨,这次征讨取得了决定性的胜利,《阿勒坦汗传》较为详细地记载了这次战役。

这一次进攻,是一次决定性的军事行动,兀良罕万户图类诺延、格勒巴拉特丞相、额勒都奈三诺延战败后投降,兀良罕万户被“分拨人众于各万户为奴”,基本上消除了对汗廷的威胁。在这次战役中,博迪汗动员了蒙古左右翼的全部力量。阿勒坦汗与其兄衮必里克携带成吉思汗的白室,率右翼三万兵马驻扎于蒙古杭盖山南,无疑是主力,对战败兀良罕起到了决定性作用。

桦树皮文书中《阿勒坦汗赞歌》

5.五征兀良罕

1541(嘉靖二十年),阿勒坦汗单独对兀良罕进行了第五次远征。1542年,其兄墨尔根济农去世,三年后阿勒坦汗已成为右翼蒙古的实际领袖。长兄的诸子、诸孙均受其约束。《阿勒坦汗传》较为详细的记载了两次远征的情况,降服后的兀良罕人表示愿纳贡赋,阿勒坦汗随令其守护额真之白室。

6.六征兀良罕

1544年(嘉靖二十三年),阿勒坦汗第六次征伐兀良罕,这次是在前几次的基础上的征伐,此时兀良罕的势力已被大大削弱,因此尚未被彻底歼灭和归附的部分兀良罕属于“残余的兀良罕”。这次征伐是其兄去世前和去世后阿勒坦汗独立进行的。在第六次征伐中,没有看到图类诺颜、太师格勒巴拉特丞相二人,说明二人此前已投降。而降服的莽乞尔丞相、莽海锡格津、波尔哈布等余部则是新出现的人物。阿勒坦汗令莽海锡格津恭敬地守护额真的白室,即充当成吉思汗斡耳朵的守护者。

二、记载了板升农业的发展,

1.以《达云恰之书》为蓝本的《阿勒坦汗传》还记载了阿勒坦汗着力发展经济,如建板升,开发农业的举措。通过片言只语,我们看到嘉靖年间,汉族人口在开发农业中的地位和作用。除了大量的汉人安置在黑河一带,量才使用外。阿勒坦汗在每次攻边后,把俘虏来的汉人不但不杀,反而带回塞外做妥善安置。如“解归时俘虏之先头抵达乌兰木伦,而其后尾尚未离开长城。”

2.据该书记载:1557年(嘉靖三十六年),阿勒坦汗开始“倡修五塔与八大板升”,建设具有五塔规模的八大板升。农业的发展,使土默特万户的经济状况有了明显改变,为阿勒坦汗进行的各种社会活动奠定了深厚的物质基础。有了这种基础后,必然导致城市的建设,这时大批建筑工匠已经招来,赵全等人已成为阿勒坦汗的贴身谋士。大板升城就是在他们的指挥下,通过汉族工匠的辛苦劳动,修建起了宫殿,大板升城建成后,俨然成为阿勒坦汗的施政中心。

3.在记载土默特重大事件中,该书也较为详细。在“庚戌之变。”的记载中如“右翼三万户聚集于上都之察罕格尔台地方,阿勒坦汗、诺延达喇济农、昆都楞汗三人,使勇士都古楞僧格诺延领兵先行,右翼三万户希喇塔拉沟向汉国进军。”这就是历史上有名的“庚戌之变”。

3.在记载隆庆议和以后,蒙古民族用牧区和大青山下盛产牛、羊、马、驼交易,使中原汉族农民生活,生产资料得到了解决,对蒙古民族而言,粮食茶叶、绸缎布匹、锅釜农具的换回,使草原上祖祖辈辈逐水草而居的蒙古人的生活结构有了变化。更为重要的是,开关互市不仅促进了经济发展,更促进了两个民族的间的相互了解和友好往来。《阿勒坦汗传》对此也做了充分的肯定和赞扬:“此次会盟中为消弥对和局的疑虑,蒙汉两大国一再聚会,洒酒祭祀共同说誓于长生天,从此和局确立之情如此这般。”

……

从上述记载,我们可以看到明朝和土默特部的两个政权在和平以后,对明朝和以土默特部为代表的右翼蒙古三万户所带来的好处。

三、更正讹传

1.关于呼和浩特的建城年代,历来有不同说法,而以1581年建城说影响最大,上世纪八十年代,还曾以此为据,举办过建城400周年大型纪念活动。而以《达云恰之书》为蓝本的《阿勒坦汗传》的发现,证明呼和浩特始建于1572年,建成于1575年。这从《明实录》可以印证。

上述记载的“水公猴年”即壬申,隆庆六年是1572年。而“哈鲁兀纳山阳”即青山的意思,“哈敦木伦河边”是流经土默特部的黄河,库库和屯即呼和浩特。所有的这些资料均表明,在土默川上修建呼和浩特是1572年,而修建者为阿勒坦汗,建成时间是1575年。传记表明,用四年的时间建造一座城市与当时土默特的人力、物力是相适应的,因此该书是具有权威性的。

2.关于三娘子其人,明人的记载几乎一致认为她是阿勒坦汗的外甥女,如明朝诗人徐渭在《边词》一诗中写道“女王那复取枭英,此是胡王亲外甥”,上世纪七、八年代,凡是议论土默特、呼和浩特历史的论者无不认定三娘子是阿勒坦汗的外甥女,而以《达云恰之书》为蓝本的《阿勒坦汗传》明确记载,她是卫剌特部首领吉噶肯·阿噶之亲女。16世纪中叶,阿勒坦汗西征卫剌特时,其母“献亲女为阿勒坦汗哈屯”。这个叫君格哈屯的就是三娘子,由此证明,三娘子是卫剌特人,她与阿勒坦汗之间没有血缘关系。恰台吉的记载更正了明人的讹传。

3.关于阿勒坦汗的父亲巴尔斯博罗特即汗位一事,不少史书说他趁达延汗长孙博迪年幼,篡夺了汗位,并说后来在蒙古各部领主的反对下,被迫将汗位交还了博迪后抑郁而终。而以《达云恰之书》为蓝本的《阿勒坦汗传》记载:巴尔斯博罗特是达延汗逝世时最年长的儿子,他继承汗位未来得及执政即赍志以殁,汗位由长孙博迪继承。《达云恰之书》是当代人记当代事,根据达云恰记载的史料而成书的传记,可信度更高。所以赛那拉即汗位一事,后发现的《阿勒坦汗传》的记载应比前面已发行的诸书的说法更可信

四 、记载了藏传佛教的进入

隆庆议和后,阿勒坦汗亟需一种新的理念和力量来巩固自己的地位,以安定蒙古社会。而当时以标榜消弭“血肉相残”,使“大众共享太平”的喇嘛教,就成为阿勒坦汗所寻求的那种力量。以《达云恰之书》为蓝本《阿勒坦汗传》中说的比较明确:如果完成这些,必须“如同圣薛禅罕、八思巴喇嘛二人一般,建立施行政教并行之制。”阿兴喇嘛还强调,若像薛禅罕、八思巴喇嘛一般弘扬佛法,将会“如圣转轮王般普天下扬名。”于是阿勒坦汗开始了同黄教的接触。

从1574年开始,阿勒坦汗依尊阿兴喇嘛之言,两次派出恰台吉出使西藏,并于1575年令其四子丙图台吉建“恰布恰”庙,1578年6月19日(万历六年),在该寺与西藏藏传佛教(格鲁派)领袖三世达赖喇嘛举行了历史性会晤。于是“恰布恰”成了联结阿勒坦汗与西藏佛教的纽带,同时也是土默特万户的“驻牧地”。

随着青海领地的开拓,右翼各部纷纷西徙该地驻牧,如阿尔苏博罗特的后裔达延台吉和火落赤台吉等统领的多罗土默特部、博迪达喇的后裔恩和达喇及其子孙所管辖的永谢布万户中的一部分部众共数万人安置青海湖以南各地驻牧。

五、丰富了土默特部的历史

以《达云恰之书》为蓝本《阿勒坦汗传》明确载录了阿勒坦汗主要事迹,在评价阿勒坦汗时,称赞他是“为众生升起圣教之太阳,使妙尊佛陀之智慧莲花开放,使三信养之枝叶伸展十方,阿勒坦诺们汗之名声遍地称扬。”这些评价都说明在中华民族历史上,阿勒坦汗为国家的统一和民族和合建立了不朽的功勋,在蒙古民族发展史上占有十分重要的地位,是一位杰出的民族英雄。

同时该书载录了不为汉籍资料提及的十二土默特,说明十二土默特是当时的习惯称呼。到了阿勒坦汗晚年,土默特万户所包含的部落已远远超过了“十二”之数。面对这样一个强大的部落集团,阿勒坦汗按照蒙古民族的法统,把除了多伦土默特、兀慎之外的其它部落及其驻地作为财产分封给了其诸子。

关于“大明金国”。长期以来史学界也多有争论,有学者称谓蒙古的“大明金国”是明朝的属国。也有学者称这个“大明金国”是某些明朝官员对蒙古右翼的称谓。以《达云恰之书》为蓝本《阿勒坦汗传》的记载,蒙古右翼及土默特万户从未将明朝称为“大明”。在与明朝的交往中,只是称之为“汉国”或“南朝”,如“汉国使臣”“汉国之大都”。所谓的“大明金国”是一个以阿勒坦汗名字命名的“兀鲁思”,即国家和国土,是一个独立性非常强的“兀鲁思”政权。

在与明朝的谈判中,土默特部对明朝的使者明确表示“故需释放岱青讷寨缔结和平。”这说明阿勒坦汗是与之平等议和的,阿勒坦汗为蒙明友好所做的努力,既顺应历史发展潮流,又符合长城内外蒙汉人民渴望安定和平的愿望,具有深远的影响和巨大的意义。和平曙光的出现,既不是明王朝的恩赐,也不是蒙古民族的屈从,而是以阿勒坦汗为代表的右翼诸部首领从蒙古经济社会发展的实际出发,历经四十年不懈努力争取来的。这一选择,充分体现了一个政治家的远见卓识。

六 、澄清了若干历史真相,

1.纠正了汗号的讹传。长期以来有人认为,阿勒坦汗的汗号是自己称呼的。以《达云恰之书》为蓝本《阿勒坦汗传》记载:1538年(嘉靖十七年),阿勒坦与兄长衮必里克参加完汗廷组织的第四次远征后,汗廷为征服兀良罕部所取的胜利,举行盛大的庆祝大会,有较大意义的是互赠尊号,左右翼诸诺延(领主)给博迪汗“上号库登汗”,其兄衮必里克被封号“墨尔根济农” 阿勒坦则被封为“索多汗”的称号,阿勒坦有汗号即始于此。

在对汗廷的关系上,阿勒坦汗也是拥戴汗廷的,并非如其它文献所说,阿勒坦汗要兼并大汗。如该书记载了他接受大汗授予封号的情况:在青海一带俘获了卜尔亥后,阿勒坦汗凯旋而归。在八白室前他向博迪大汗献俘后,“博迪汗等为报答勇敢真诚的阿勒坦汗,于额真前当万户之面赐号曰土谢图彻辰汗。”

“土谢图彻辰汗”封号(即可靠的聪睿之汗),以表彰他对汗廷的功勋,从以上这些记载中,可看出阿勒坦汗与汗廷关系。

总之以《达云恰之书》为蓝本的《阿勒坦汗传》自1958年被发现至今,已有数部汉译、日译校注本、英文译注本、德文译注本出版,《阿勒坦汗传》是土默特人对蒙古历史的重大贡献。通过《阿勒坦汗传》上述诗体的描写,使人们对阿勒坦汗生平有了更深刻的了解。极大地推进了北元的蒙古史研究,尤其是在土默特史的研究中,弥补了许多空白。

韩国栋,笔名翁衮山,中国民主建国会会员、内蒙古作家协会会员、土默特历史文化研究会副会长,土左旗文联副主席、作协主席,有大量记实作品出版或见诸报端。

编辑:“土默特之声”创办人任瑞新