01.

辣度的判断,

是个玄学吗?

一起吃饭绝对是友谊是否坚固的试金石,先不说那些因人而异的忌口和挑食,光连吃辣这件事,都值得讨论半天。

比如我和我的室友。我是不折不扣的精神四川人,无辣不欢,她却总在吃辣的边缘试探,连菜里多放了两截辣椒都要小心翼翼问我到底辣不辣。

世界各地的辣,世界各地的舌头,生出辣度的不同标准。

一开始两个人不熟的时候,信任基础尚且坚固,每次我都要先当一回试菜员,然后拍着胸脯打包票“这一点都不辣,放心吃吧!”,一分钟之后,只见她疯狂喝水挠头伸出舌头,眼神里写满了不共戴天之仇。

事实上,这不是第一次发生类似的事情了。出国时周围的朋友里,和我最吃得来的,是一位来自曼谷的女孩。她经常下厨邀请朋友来做客,展现东南亚的风情与热情。轮到我点菜的时候,只需一个眼神,就能get到那份青木瓜沙拉和螃蟹咖喱要多放辣,我们气定神闲的吃完,都不带歇口气的。

东南亚的辣,是一种安逸中有点小雀跃的辣。

比较特别的是埃及和沙特阿拉伯的朋友,我之前对于中东菜的印象,基本是香料放起来丝毫不心疼,也理所当然的认为当地人吃辣水平也是一流。结果发现她俩日常饮食里,几乎看不到辣椒的影子,唯一沾点边的,就是橱柜里的甜椒粉(paprika),听名字也能猜出来,这和我眼中的“辣”,不能说是一模一样,只能说是毫无关系。

霍姆斯酱(hummus)上面也会撒一点甜椒粉(paprika)

去年疫情在家期间,为了和室友寻找生活的仪式感,我们每个周都要正经点一次外卖,假装是外出吃饭。在她完全不相信我对辣度的判断之后,评判标准就全权交给了餐厅老板身上。最后的结果是,墨西哥餐馆、印度餐馆、中国餐馆以及日本餐馆的老板,对辣还是不辣,也有一套自己的理解。

辣度这事,怎么就玄学了呢?

02.

史高维尔辣度

Scoville Heat Unit

辣度是一个太过模糊的概念,人们用它描述一种辣椒或者食物的辛辣程度,而辣椒之所以会辣,主要取决于其中辣椒中具有辣味物质的含量,统称为辣椒素。

在日常生活场景里,没有人能够轻易量化出辣椒素的数值,使得“谈辣”很多情况下都是鸡同鸭讲,非得吃过才能见真章。

不仅如此,就像甜品有含糖量标识,酒类食品有酒精度标识,但对辣椒而言,缺乏一个看得见摸得着的标准,使得嗜辣的人买不到自己想要的辣椒,怕辣的人不敢买辣椒,也很大程度上限制了辣椒市场的扩大。

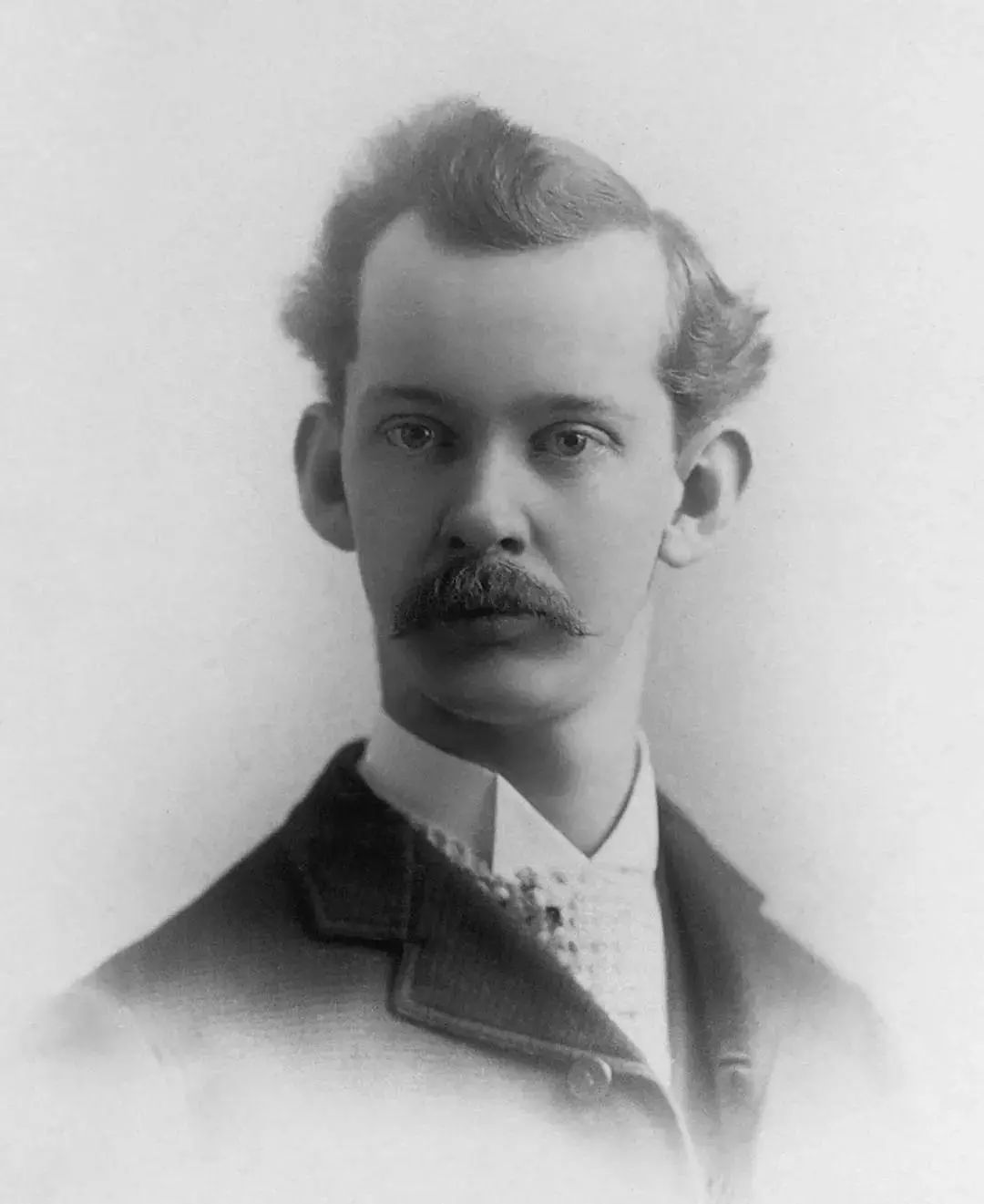

出于种种原因,美国化学家威尔伯·史高维尔决定为辣度设一套“度量衡”。

威尔伯·史高维尔Wilbur Scoville

1912年,他设计了一套名为“史高维尔感官测试”(Scoville Organoleptic Test)的方法来计算辣椒素含量。这个方法的原理非常小白,灵感来源于人们吃辣之后喝水解辣的行为:也就是辣椒被水稀释到多少倍,才能使舌头感受不到辣味,而需要的水越多,就代表辣椒越辣。

在波黑举行吃辣椒比赛时,参赛者要吃掉“卡罗来纳死神”——被吉尼斯世界纪录认证机构认定过世界最辣的辣椒。

为了比较不同辣椒的辣度,史高维尔将不同单位的辣椒素溶解到糖水里,然后分次交给受试者品尝,随着添加的糖水越来越多,人们最终也会完全尝不出辣味,这时糖水量的总和就可以代表辣椒的辣度。

通过糖水法,史高维尔辣度(Scoville Heat Unit,简称“SHU”)由此诞生。就像是我们今天做菠萝咕噜肉时常用来装点颜色的甜彩椒,哪怕空口生吃也毫无辣味,它的史高维尔辣度就可以相对应标记为“0”,至于纯粹辣椒素的辣度,可以达到15000000-16000000之多。

表1:辣度级别与 Scoville Heat Units(SHU) 换算表

一级 0 - 500

二级 500 - 1000

三级 1000 - 1500

四级 1500 - 2500

五级 2500 - 5000

六级 5000 - 15000

七级 15000 - 30000

八级 30000 - 50000

九级 50000 - 100000

十级 > 100000

自此以后,史高维尔辣度便成为辣度的通用测定标准,并且在全球辣椒贸易中使用。

只不过人们认为史高维尔的这套操作太随便,毕竟不同的人对辣度的感受千差万别。直到后来,又相继出现了比色法、二氧化碳萃取法、高效液相色谱法等一系列方法,但无论哪种方法,最后测出的辣度,最后都会约定俗成的转换为史高维尔辣度。

英国55岁农民乔伊·米肖种的名叫“火树”的辣椒苗,结出1000多个世界最辣辣椒——多赛特纳加,每一个辣椒的史高维尔辣度指标高达120万,一般的红辣椒也才3万。

关于辣度,好像终于有了一套统一的说辞,其实也不尽然。

03.

椒椒不同

如果说外国人眼中是“永远不要相信一个中国人说不辣”,差不多可以相当于我们默认“永远不要相信四川人嘴里的微辣”。

单单在中国,给辣度降维就不是件简单的事情。

初级难度,基本上就是让你选微辣、中辣、还是重辣,除非你对这家餐厅十分熟悉,不然终归是一场冒险。

中级进阶,出现在同一道菜有不同的口味时,去吃重庆烤鱼和韩国炸鸡时,店家总会贴心让食客选择香辣、麻辣、甜辣等等,基本要靠想象脑补味道。

辣和高温的结合,更提升了对口腔的刺激

至于高级玩家,基本集中在吃辣大省。就拿川菜来说,除了麻辣以外,佐以不同的调味料,经过不同的烹调技法,还有糟辣、煳辣、香辣、鲜辣、酸辣等无数种味型。

究竟孰辣孰不辣,又是哪种辣,就算内行人,也得分上个好一阵,普通食客唯有把辣味味型对标典型菜品,才能品出个中滋味。

像是提起香辣,可以想起街头的老式串串香,一把比小臂还粗的串串,煮好了,放进干碟里滚一圈,好吃嘴们放不下手,那些辣椒、花椒面、芝麻、花生……在辣的基础上,徒然多了几分复合香气。

宜宾燃面的一个“燃”字,把辣度形容的特别形象

还有酸辣,云南的酸汤鱼善用酸木瓜和树番茄制酸,这种酸味圆润深沉,辣椒打打辅助,重在提鲜;四川的酸辣要更个性鲜明一点,同样的酸辣鱼料理,川厨会用野山椒和酸菜铺陈,前者惹火、后者清脆,辣与酸平分秋色又相互加成,酸的爽口,辣的过瘾。

在这些吃辣大省,不同的辣椒品种之间的辣度不尽相同,胖胖的黄色灯笼椒基本都不辣,但是小小的朝天椒却辣的不行,和杭椒颇有几分相似的青二荆条,辣度却上了好几个层次,除此之外还有各种辣椒制品:干椒、油辣椒、糍粑辣椒、剁椒、泡椒,椒椒不同。

04.

如果有一天辣度不再薛定谔

话说回来,不是辣度没有统一的标准,而是辣度究竟是不是一件个人化的事情。

食品科学家们疯狂摇头,不然他们那么辛苦测算辣度,不就是测了个寂寞吗?食客们一言不发,毕竟经验告诉我们,甲之微辣和乙之特辣,有时候是同一回事。

我们国家关于辣度,之前也一直有两套标准。标准之一的《辣椒素类物质的测定及辣度表示方法》,便是利用精准度更高的高效液相色谱仪测定辣度,然后对应着史高维尔辣度,转化为国人更容易理解的度数(150SHU为1度,9000SHU为60度,以此类推),目的是希望人们可以像买酒一样买辣椒。

第二套标准,和史高维尔的方法有类似之处,只不过更客观,同样利用品尝的方式,在大多数人中找到辣的共性,最后得到的结果,和第一套标准基本一致。

还有则是今年年针对重庆火锅特有的李氏辣度,专门为火锅底料而制定,在李氏辣度的标准下,无论辣椒的品种、当季雨量、辣椒的数量,只要达到数值标准,辣度就是恒定的,消除了原材料对辣度的影响。

表2:“李氏辣度”级别

12度

适合3%的不常食用辣,想吃但又怕辣,对辣非常敏感的人,定义为微辣。

36度

适合30%的偶尔食用,能吃辣但又不想太辣的人,定义为低辣。

45度

适合45%的敢吃辣且不怕辣的人,定义为中辣。

52度

适合17%的爱吃辣且无辣不欢的人,比如重庆、四川地区大部分人群,定义为高辣。

65度

适合5%的沉迷辣且对辣的耐受度极高的奢辣人群食用,定义为特辣。

行业标准归行业标准,人们点外卖、去菜场买菜抑或是去饭店吃饭时,常见的辣度话术依旧是模棱两可的定义,就像刚刚提到的李氏辣度,也不是一个精确数值值,而是一个范围,度数越高口感越辣,如今在一些火锅店或者底料包装上可以见到,仅供参考。

辣度在人们的生活中依旧模糊,“怪就怪”中餐烹饪的复杂性与食材的丰富性 ,一锅美蛙鱼头,里面就可能用了不止一种辣椒,店家没法量化,食客懒得计算,这事也就这么不了了之。

想起之前我有个研究交互设计的老师,她曾经做过一个未来感的课题,通过人指尖收集对辣度的反应,为每个人量身定做一套自己的辣度标准,如此将数据传送给外卖商家,即精准又个人。毕竟现在Apple Watch都可以自测血氧浓度了,所以梦想总是要有的,万一实现了呢?

如果有一天辣度不再薛定谔,人们也可以不用再为辣椒所苦。

互 动 福 利

你爱吃辣椒吗?你对辣椒的辣度能接受到什么程度呢?最辣的一次体验到底有多猛烈?在留言区告诉我们吧!我们会选取精彩留言,送上一个大口组的大口袋!

文 | 林爱肉

图 | 作者供图,部分来自网络