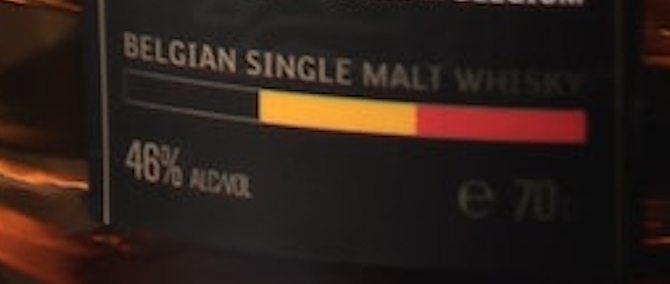

如果今天你拿到一款威士忌,酒标写着32%,你一定会脱口而出:怎么可能?这不是威士忌吧?如果是其他原料,你可能还会猜它是利口酒,因为烈酒的基本定义就是一定要有40%的酒精浓度,威士忌、兰姆酒、干邑、白兰地、雅马邑、伏特加、琴酒、龙舌兰,莫不一是。

但是,你可曾怀疑过,酒商宣称这是“风味表现最平衡”的酒精浓度,可信度高吗?若是真的,那近几年为何又突然流行起43%、46%的非冷凝过滤呢?

NO·1 从美国联邦酒精管理法案后就此定形

根据知名酒类历史学家David Wondrich的说法,早期测量酒精浓度时,主要有以体积测量和以重量测量两种方法,而当时的英国喜欢用重量测量,他们所能接受的最低酒精浓度,若换算成ABV(Alcohol by volume)约为39.9%,再低的话,喝起来就会有些被稀释过的感觉。(Beyond that, things begin to get a bit watery.)

由于39.9%在管理上存在许多不便,因此最后四舍五入变成40%,David Wondrich认为,英国的这项习惯,使得当时在很大程度上仍保有英国文化习俗的美国联邦政府,在1936年制订联邦酒精管理法案(Federal Alcohol Administration Act)时,沿袭了此一习惯,将40%订为烈酒的最低酒精浓度。

NO·2 将基本酒精度订为40%的几种利益

虽然在一开始,英国人仅仅只是凭感觉,觉得低于39.9%的话喝起来会有点“水水的”,但随着科学分析技术的进步与消费者行为分析被逐渐重视,许多学者纷纷发现:定为40%还真的有他的道理!

根据外媒Tim Mckirdy的报导,烈酒中的香气成份主要来自一种挥发性风味化合物:那为什么不把酒精浓度做得越高越好?布鲁克林纽约蒸馏公司(Brooklyn-based New York Distilling Company, NYDC)的联合创办人Allen Katz说:因为酒精浓度越高,税就越重。(The higher the proof, the higher the tax.)

而许多兰姆酒或龙舌兰的制造商或商家也表示,酒精浓度40%的产品更受消费者欢迎。而就算不为了降低税金的考量,将橡木桶中的原酒(Cask Strength)稀释到40%也能极大化其产量,因此将烈酒的酒精浓度设定为40%,对于酒厂本身来说,也符合其对成本控管的利益。

NO·3 43%、46%开始流行的理由

在了解了这一系列的脉络以后,我们不得不浮现一个新的疑惑:在近几年的烈酒产品中,43%甚至46%的产品开始变多又是为什么呢?

其实凡事都有一个进程,一个巨大的消费群体要产生集体性的品味进化并非一蹴可几,因此在威士忌市场发展数十年后,消费者对酒体风味的鉴赏能力有了一定程度的提升后,自然会追求更高层次的作品。

从前面我们得知,酒液中的挥发性风味物质「酯类」是溶于酒精中的,酒精浓度越低,酯类的保存状况越差,那么,我们是否可以期待43%甚或46%的威士忌,能带来更丰富的风味表现呢?答案是可以的,其中又以46%作为非冷凝过滤(Non Chill-Filtered)门槛的酒款最具代表性。

NO·4 什么是原桶强度、海军强度?

原桶强度(Cask Strength),某些地区习惯简称为原酒,也有些喜欢简称为桶强,指的是从橡木桶里取出酒液后就直接装瓶,不会再加水稀释,因此酒精浓度通常会是比较奇怪的数字,像是53.9%、55.1%。

海军强度(Navy Strength)则比较常见于兰姆酒或琴酒,起因于19世纪时,英国皇家海军有频繁出海的需求,由于出海一次旷日费时,因此携带较高酒精浓度的酒不仅经济效益更佳(在船上可自行稀释就可给更多水手饮用),且远航行驶常遇大风大浪,无论是大浪打湿火药桶,或是摆在火药桶旁的兰姆酒/琴酒因船身剧烈晃动导致摔破浸湿火药桶,都是需要考量到的风险。

因此英国皇家海军发现,若是携带酒精浓度足够高的酒,即使火药被水浸湿,只要酒倒进火药之中,一样能够点燃。那这个足够高的酒精浓度是多少呢?根据英国皇家海军船舱装储指南(Royal Navy Victualling Manual, 1939)的记载,要被运上船舱的饮用酒其酒精浓度,在1866年时为57%的酒精与43%的水,不过后来就被改为4.5 Under Proof,亦即95.5 Proof,也就是54.5%。

因此理论上,海军强度(Navy Strength)指的是54.5%的酒精浓度,57%应该要被称为「Over Proof」。但实际上,坊间大部份标示Navy Strength的兰姆酒或琴酒,还是遵循最古老的酒精浓度,亦即57%。