今年“五一”前后,北京疫情形势反复,本人响应市里号召,尽量居家办公。外地亲友很关注京城疫情,常来电问候。问候最多的友人是雕塑家汉方,每天起码一个电话,有时早晚各一个,让人倍感温暖!温暖之余,眼前不断浮现他的很多精彩作品,脑海里也不断回味与他交往十多年的往事。

刘双平与汉方(右)

初识汉方,缘于“火锅皇后”、“洪崖洞洞主”何永智大姐十多年前的引见。

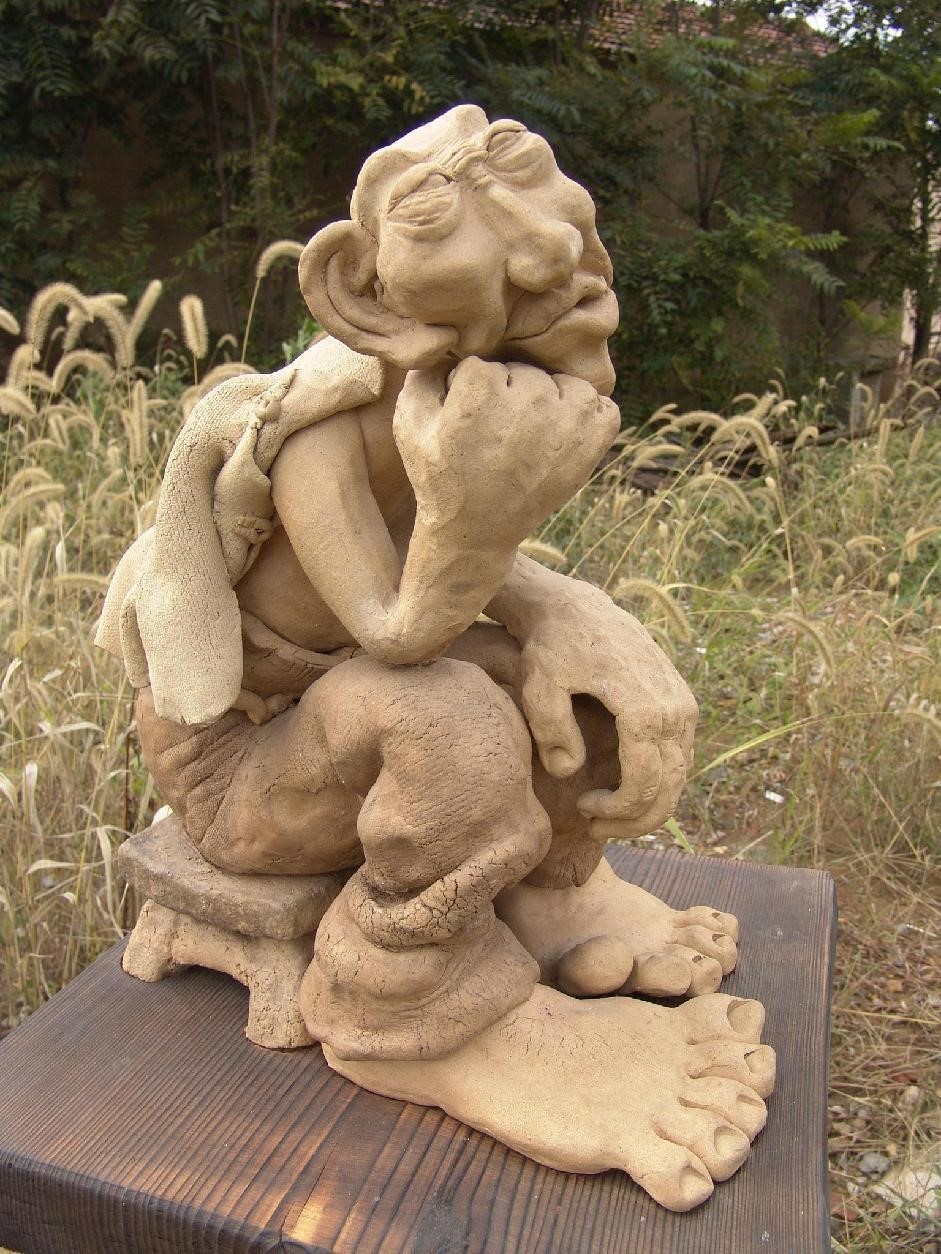

喜欢汉方,是从他的作品开始的。他的陶艺人物,带着泥土的芳香,多为草根百姓,幽默、夸张、简约、野性,内心激情澎湃,乡土气息浓郁,对应了一个个鲜活的生命,活跃在田间地头。

汉方与作品“有朋自远方来”

汉方创作雕塑“火锅”现场

汉方天赋异禀,才华横溢,但性格倔犟,视墨守成规为敌,总琢磨着突破古人、超越前人,瞄准的是“中国之最”、“世界之最”。这导致他身上总带着一股傲气,当然他也有底气,因为他总是在不断创新中超越自己、超越他人。

汉方的艺术风格是写意的!他的作品不拘泥于形似,力求神似,或“形神皆备”,或“拙中见巧”,随意中见朴拙之风,自然中含阳刚之美。

汉方作品“黄土地上的歌”

汉方作品“山妮”

我俩很快成为知己,心心相印,偶尔还互相调侃。他擅幽默,会砸卦,可话不落地,斗起嘴来包袱不断。

汉方的陶艺人物,男人皆“三大”(手大、嘴大、脚大),女人皆“两大”(胸大、屁股大),我调侃他是“五大郎”。他也回敬我是“武大郎”,因我毕业于武汉大学,武大的男校友被戏称为“武大郎”。

汉方作品“今天的收获”

汉方作品“谈起心爱的土琵琶”

汉方作品“思想者”

我问汉方,为什么是“五大郎”呢?他回答说:人们常用的地方都大。男人的“三大”是因为劳动,女人的“两大”是为了生育和繁衍后代,都是为了生命的延续,“咱们的教科书不是说劳动创造了人类吗!所以我把人们常用的地方夸大了!”

汉方作品“女子十二乐坊”系列

汉方常调侃自己是“玩泥巴的”!玩泥巴的艺术家在很多人眼里俗,但他对此毫不介意,甚至以土为荣,“黄河滚滚东流去,带来华夏文化,沉淀的泥土是文明的根基!陶是用土加热制成的,为人类的第一文明。土居四方之中、五行之首,万物土中生!我用泥土作为创作的载体,也是回馈泥土对于我的恩情!”

正因为有对泥土的感恩情结,汉方从不刻意脱俗求雅,而是亲吻泥土,贴近民间,拥抱生活,追求“俗中见雅”、“雅俗共赏”。

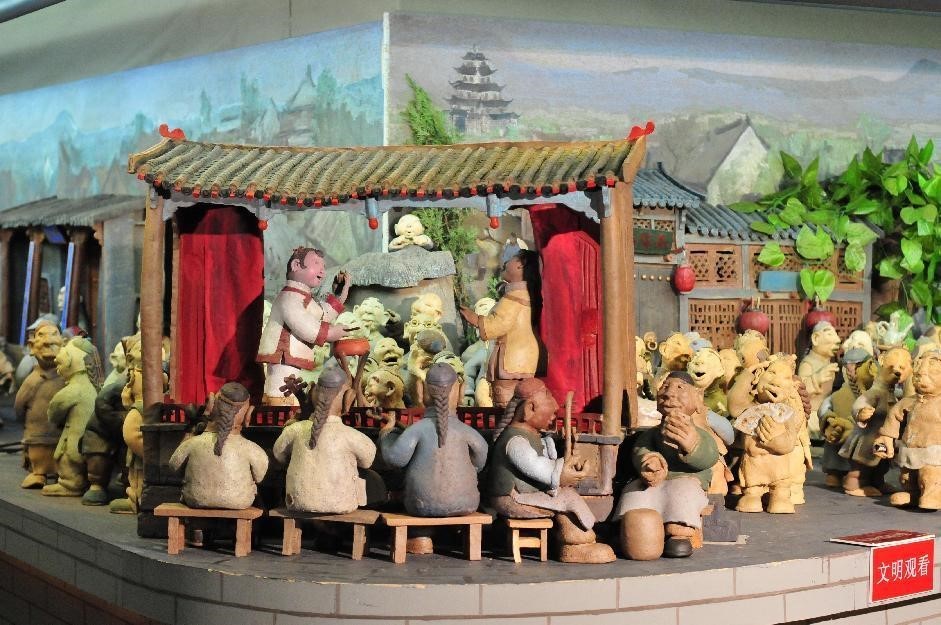

2011年夏天,汉方创作的“二人转300年”大型群雕,在北京前门“刘老根大舞台”落成,一亮相就惊艳四方,很快成为网红打卡地。“二人转,300年,经久不衰在民间,多少演员流血汗,只为观众笑开颜!”800多个人物,栩栩如生,分为“大车店”、“靠山屯”,“胡子窑”、“码头”,“农家乐”、“迎亲”、“向阳屯”、“春风镇”,“刘老根大舞台”9个版块,堪称二人转300年发展史的精彩缩影。

汉方作品“二人转三百年”局部场景

汉方作品“二人转三百年”局部场景

汉方作品“二人转三百年”局部场景

我特以“五大郎打油”相赠:“陶人五大郎,为二人转狂。人物显怪相,说学逗唱浪。吸黑土营养,展关东风光。泥遇火飞扬,激情写华章!”

后来才知道,除“二人转300年”大型群雕外,汉方还打造了两组大型群雕,一组叫“老济南印象”,另一组叫“老南昌”。

汉方作品“老南昌”局部场景

汉方作品“老南昌”局部场景

“老济南印象”群雕取材于清末小说《老残游记》,再现了一百多年前的老济南风情,布展于济南大明湖公园的标志性建筑“超然楼”内。共有陶艺人物超千个,各类道具近600件,包括民居、府衙、城门、牌楼、戏台、古桥、芙蓉街、大明湖、趵突泉、老招幌、挑担的、说唱的……可谓应有尽有,热闹非凡,开展后游客不断,好评如潮,成为展示济南传统文化的重要窗口。

汉方作品“老济南印象”局部场景

汉方作品“老济南印象”局部场景

“老南昌”群雕又名“豫章风情图”,以清末南昌的地图和文字描述为创作依据,再现了百年前老南昌的风情地貌,现布展于南昌象湖公园标志性建筑万寿塔内。共有陶艺人物680件,场景包括“七门九洲十八坡,五湖九津通赣鄱,三条半街九九巷”等,当地媒体夸赞其为老南昌的“清明上河图”。

汉方是山东人,爱山东,爱济南,以至于后来很长一段时间把创作重点放在济南邻近南部山区的仲宫艺术街,倾力打造了一个“汉方艺术馆”。

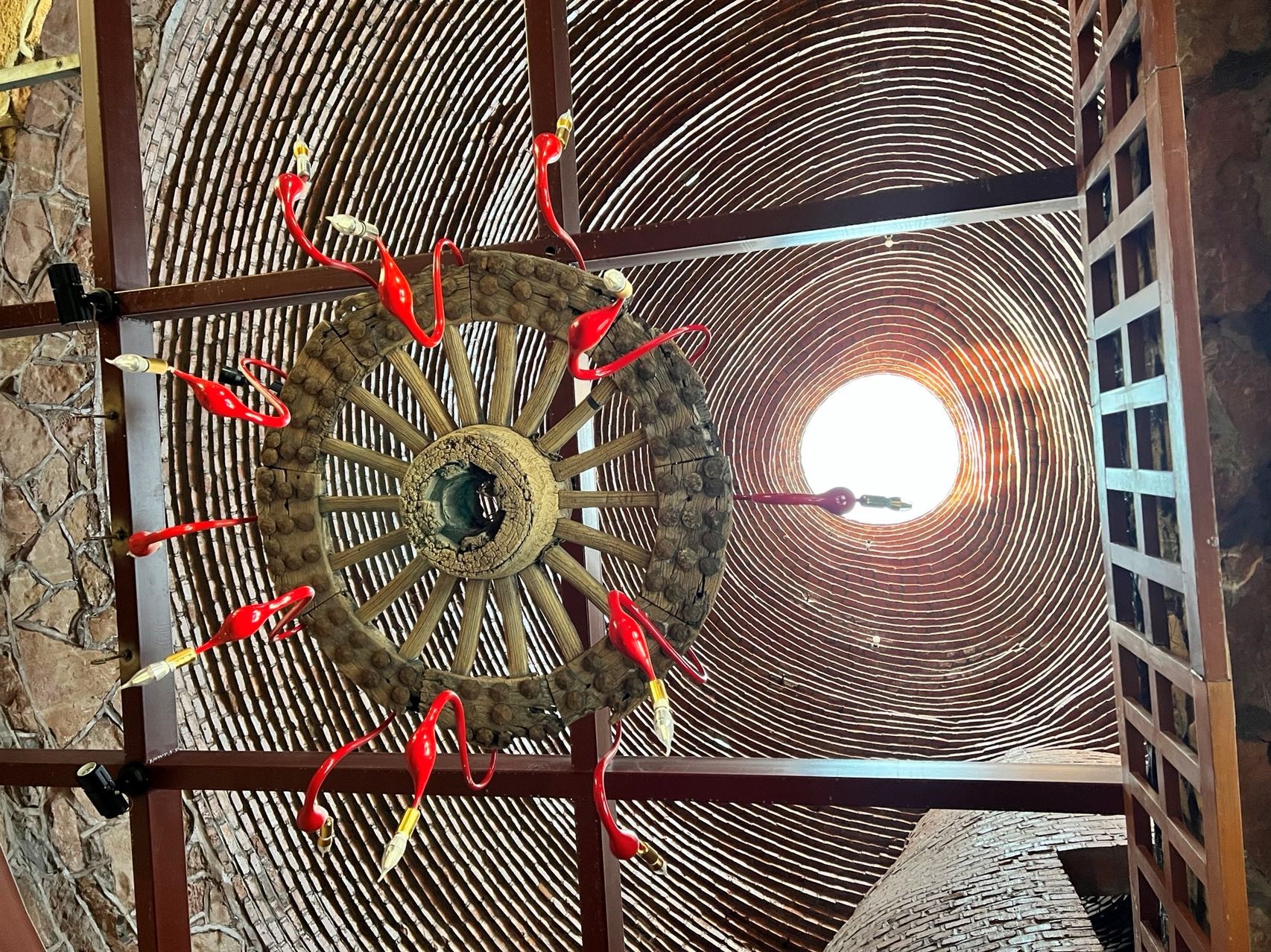

汉方艺术馆

汉方艺术馆穹顶

汉方艺术馆内部

汉方艺术馆内部

汉方艺术馆内部

折腾了好多年,一个以“窑”为建筑主体的汉方艺术馆落成了,被戏称为“汉窑”。

整个“汉窑”建筑就是一件完美的雕塑,不仅外型独特,里面更是生机盎然:大树、小草、瓜果、菜蔬、泉水等琳琅满目。圈内人士评价其为“会呼吸的房子、有生命的建筑”,并且盛赞汉方是“建筑鬼才”!“汉窑”很快成为当地新地标,享誉齐鲁大地。

汉方在电话中说,他最近就住在汉窑,创作了好多新作品,反复邀我去汉窑做客,令我十分向往。当前,为响应“非必要不离京”号召,这个美好行程只能缓后。我相信,北京以及全国的疫情很快就会过去,很快就可与汉方相会于济南。

(作者刘双平:知名文化学者)