《乡愁》

——青春在草原

文/王云山

一花一世 界,一木一浮生。每个人都有一方属于自己的世界,一方深埋心底、挥之不去、伴其终生的世界,这“世界”亦可解释为乡愁。童年的快乐,青春的激情,年轮的回味,越是暮年越是浓烈,魂牵梦绕,不能自持。

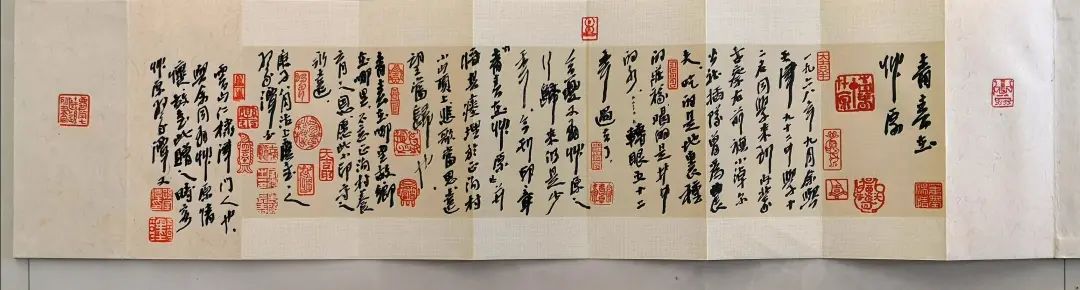

近日得孙家潭先生所赠一册页,名曰;《乡愁·青春在草原》,徐徐打开,除欣赏其挥洒自如、章法精美的书法篆刻外,其内容着实感人,浓浓的情愫浸人心肺,触及着全身每一个细胞;“……吃的是地里种的庄稼,喝的是井里的水,”虽寥寥几句话,却寄托了先生心里最刻骨铭心的记忆。

青春,是人一生最美好的时光,最赋有激情的时代。在广阔天地、大有作为的岁月里,每一个热血青年都怀揣着志在千里的豪迈,汇入了飞扬的洪流。这本身就是一段足以让人一生都值得骄傲和铭记的乡愁,激发着每一个曾身处其中的青年热血沸腾。正是因为有了这段终身难忘的历史,多年来,孙家潭先生曾数次重归草原,找拾着过去的时光:北山坡下的小村庄,村里曾经汲水的老井,村口闲晒太阳的老乡,步履蹒跚的老村长,还有早已故去的老房东……。一路上听着孙老师讲述着过去,由吃生莜面到吃熟莜面,房东大娘如何手把手传教,夜里看仓面(打谷场)的惊悸,老村长大喇叭催工的吆喝,下小淖海摸鱼洗澡,顶风冒雪夜走黄茂营(另一个乡)……一段段往事,仿佛历历在目。

激情岁月

青春是美好的,是快乐的,是人一生中最值得回味的一段乡愁。记得在上世纪的1996年,孙家潭先生应乌兰察布盟察右前旗政府邀请,回归第二故乡参加建旗50周年庆典活动,提出想回当年下乡插队的小淖尔乡(当年叫公社)正沟村去看看,于是旗里专门安排了行程,并有《乌兰察布日报》记者随行报道。我因有事缠身未能陪同前往,事后乌盟报记者专程到我家,就孙老师此次探亲之旅做更进一步了解采访。记忆特别深刻的是,当记者讲到说孙老师回到了正沟村后得知早年他下乡时的房东大娘已经过世,便到墓地去祭拜,且情悲深切,不能自持,颇不理解,问及又不是至亲,何以如此动情?是我讲了一些别人无法体会的感情经历。我与孙老师是同乡,经历亦相仿,所不同的是我们来内蒙时是举家北迁,虽然在那个年代环境恶劣,生活艰苦,但毕竟还有一个完整的家,所有的不适、委屈和艰难,可以一家人共同承担,彼此呵护。而知青却不同,大都年仅20岁左右,孑身一人,来到一个完全陌生的环境,一切都要从零开始,无论是劳动还是生活,满腔的激情被无情的现实打破,取而代之的是彷徨,无所适从。首当其冲的就是吃饭问题,对内蒙古的饮食完全不懂,肠胃的煎熬,生存的无助无时无刻不在摧毁着他们。是房东大娘一点一点地教会了他们生存之道,无微不至的关怀,堪比再造爹娘,这份情感,没有亲身经历的人是无论如何也体味不到的。

五十年后再重逢(老村长)

青春在草原,家就在草原。这里虽然贫瘠,条件艰苦。但草原的人民是宽厚的,纯朴、热情、善良是他们的本性。在这样的环境中渡过了最艰难的时光,是一个人一生都不会忘怀的,每次陪孙老师回乡,都能看到他眼浸泪水,默默地走遍村中的每一条小路,走进每一座几近坍塌的土屋。村中偶遇的老乡,虽都已年过七旬,总能在第一时间相认,相互叫着对方的名字,嬉笑寒暄,是那么的亲切,说不完的话,拉不完的情。一张张日晒黝黑的脸庞,一双双老茧粗糙的手,一句句朴实笨拙的客套话,萦绕在心头,挥之不去。相聚总是短暂,分别更是伤情,村口的路依旧凹凸不平,车徐徐返程,孙老师却仍在久久回眸,凝望着渐远的小山村,村口挥手的老乡,曾经的玩伴,夕阳照在几近干枯的小淖海上,偶尔折闪几片磷光,似乎也在向我们眨眼告别……此情此景,勾勒出的是一幅怎样的乡愁,凄美动情、回味无穷。语言已显多余,却又滔滔不绝。车仍在崎岖的山路上颠簸,人默默无语,仿佛一切都凝固在此刻。

青春在草原,这里有汗水,有泪水,有回忆。于草原,有着孙老师挥之不去的过去,每年就像候鸟一样,飞越千里,扑向草原的怀抱。悠扬的马头琴,浓浓的马奶酒,繁星满天的夜空,广袤的大地,似曾当年都打马走过。“青春在哪里,故乡就在哪里,不忘正沟村养育之恩,愿守之永远”。

山脚下的正沟村

乡愁,情所系,爱所寄。孙家潭先生的乡愁在草原,在正沟。山里的晨雾与炊烟,似一夜未醒的梦境,村边的老杨树,永远是心中的绿荫,村后的土山梁,虽不高大,却用你宽阔的胸怀,呵护过年少的懵懂。也已是白发暮年的游子,找寻着小山村每一个角落,追寻着过去的足迹。小淖海滩尚听得见往日的嬉笑打闹,广阔的原野,曾留下策马驰骋的蹄声。蓝天白云之下,青春是最美好的舞台,理想与生命的对白,诠释着豪迈的激情,释放着最美好的回忆。

虽然我不会讲蒙古语

但我深深地爱着草原

虽然我不穿蒙古袍

可我爱喝飘香的奶酒

虽然我不住蒙古包

但我眷恋这片辽阔的土地

……

有感于孙家潭先生《青春在草原》而撰

2020年8月15日

庆堂2020年8月刊于内蒙古

2013年7月8日,与师相聚《真水园》