时间,看起来无形无迹、无影无踪,却像宇宙中的一张网,将万物囿于其间,无可挣脱。

从远古到现代,从木刻划痕到卫星定位计时,从日晷到历法,人类对时间的认识和利用经历了漫长的过程。

时间是什么?

时间是什么?不同时期的人有不同的探讨。

中世纪古罗马著名思想家奥古斯丁有一句名言:“时间是什么?人不问我,我很清楚,一旦问起,我很茫然。”

这应该是大多数人对时间最直观的感受。

奥古斯丁

而在中国,圣人言:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”把时间比作一条奔腾不息的河流,一去不返。

化抽象为具体,人类对时间的认知瞬间贴近了许多。

逝者如斯夫,不舍昼夜

事实上,原始人类最开始是怎样意识到时间的流逝,又是怀着怎样的心情、怎样的目的、用怎样的方式去记录时间,到如今已然不可考。或许只能从文学作品中,才能窥得见蒙昧时期人类对时间的认识和形容:

悟空道:“弟子本来懵懂,不知多少时节。只记得灶下无火,常去山后打柴,见一山好桃树,我在那里吃了七次饱桃矣。”

祖师道:“那山唤名烂桃山,既吃了七次,想是七年了。”

——《西游记》

而在《千字文》的开头,这样描述了人们对时间的认知:

天地玄黄,宇宙洪荒;

日月盈昃,辰宿列张;

寒来暑往,秋收冬藏;

闰馀成岁,律吕调阳。

无论是《西游记》,还是《千字文》,对时间的认知都有一个重要的特点:周而复始、循环往复。

循环是时间在生活中的重要表达方式。昼往夜来,月升月落,春夏秋冬,时间的脚步循环往复永不停歇。

而先民们对时间的认识,有一个不断发展的过程。

但毋庸置疑,太阳、日月星辰是古人乃至今人膜拜的对象,因为它们简洁、神秘。太阳每隔一定的时间就会再次出现在天空中某个位置的附近,月亮每隔一定的时间就变成金色的钩子,然后再变成饱满的馅饼,还有斗转星移、寒暑交替,它们的周而复始冥冥中暗示着人们:时间在流逝。

日月星辰

观星辰,测寒暑,古代天文学家们用日月星辰的轮回来记日、记月、记年,并通过这些规律制定历法,引导人们生产生活。

计时工具的变迁

计时工具的改进标志着人类文明的进步,文明越发达,对时间的管理要求越高。

最古老的计时工具:日晷

在远古,人类的远祖看到太阳升到正空,或者看到影子变得最短,就知道到了正午,看到太阳落山,就知道到了傍晚,看到月亮和星辰的位置,大概能估摸出晚上的时间。这是对时间定性或者非常粗略定量的度量。要更准确地度量时间,就要有人为发明的工具。

人类最早的计时工具是日晷,依靠太阳的投影来告诉人们时间。今天,我们无法确定人类使用日晷最早的时间,因为最早的“日晷”可能是大树和大山的影子。现有记载的最早日晷的使用是公元前3500年左右的事情,记载于古埃及的方尖碑上。

3300余年的古埃及日晷

早期的日晷甚是简陋,一竹竿,一方地足矣。竿影为表针,大地则为表盘——这就是最早日晷的雏形,也被称为地平式日晷:就是指晷面与大地平面平行,晷针与晷盘垂直指向天顶。

但人们发现这种地平日晷由于影子长度随着四季寒暑总在变化,并不利于准确读取时间,于是发明了最常用的赤道式日晷。这种日晷的晷面与赤道平面平行,晷针一端指向北天极也就是北极星附近的位置,另一端指向南天极。如此这般后,晷针的影子长度不随季节而改变,更加有利读取:夏天的时候太阳在天赤道以北,影子洒落在晷盘的正面;冬天的时候太阳在天赤道以南,影子则悄悄溜到晷盘的背面了。

靠日晷测量时间当然比看树影子要好,但是日晷的缺陷也很明显:在夜里或者没有太阳的白天都没法用。因此,除了日晷,人们渐渐开始用别的计时方法,比如在香上刻上刻度,纪录烧香的时间,但这也非常不准确,因为香的粗细是不均匀的。

日晷示意图

而早期能够比较准确记录时间的工具,就是水钟。

据埃及朝官阿门内姆哈特的墓志铭记载,此人曾于公元前1500年前后发明了水钟,距今约有3500余年。

也有考古学家认为美索不达米亚在4000年前就发明了水钟,但是因为记载含混而且信息量不足,这个结论未能得到证实。

有实物证据的真正实用的水钟出现在古希腊,大约在公元前5-6世纪,距今有2500年左右,事实上,水钟Clepsydra一词就来源于古希腊。

水钟示意图

水钟是一种“漏壶”,原理很简单:在装水的容器下面开个小孔,让水慢慢地滴光。容器内的水面随着水的流出而下降,据此就可以测出过去了多少时间。

中国也在很早的时候就出现了水钟,还发明了以刻度计时的蜡烛。谚语“一寸光阴,一寸金”,指的就是水钟或蜡烛上的刻度。

除了日晷和水钟,圭表也是计时工具发展的代表之一。

据记载,三千年前,西周丞相周公旦在河南登封县设置过一种以测定日影长度来确定时间的仪器,称为圭表。

圭表

与日晷和水钟不同,圭表的功能是测量节气,不是时刻。

圭表由“圭”和“表”两个部件组成,垂直于地面的直杆叫“表”,水平放置于地面上刻有刻度以测量影长的标尺叫“圭”。表放在圭的南端,并与圭互相垂直。连续两次日影最长(冬至)或最短(夏至)之间的时间间隔就是一个回归年的长度。

到了汉时期,学者还利用圭表日影长度确定“二十四节气”,采用圭表测影法定出黄河流域的日短至(白昼最短)这天作为冬至日,以冬至日为“二十四节气”的起点,将冬至到下一个冬至之间的时间段分割为24段(每段15日),每两个节气之间的天数平均。

这样,圭表不仅可以用来制定节令,而且还可以用来在历书中排出未来的阳历年以及二十四个节令的日期,作为指导汉族劳动人民农事活动的重要依据。

人类对计时工具的钻研和探索并没有就此止步。沙漏、香钟、影钟、星钟……各种计时工具层出不穷。

公元1088年,中国宋朝的科学家苏颂和韩工廉等人制造了水运仪象台,这是一种是把浑仪、浑象和机械计时器组合起来的装置,以水力作为动力来源,用齿轮系统把浑象和计时漏壶联结起来,漏壶滴水推动浑象均匀地旋转,一天刚好转一周,这是最早出现的机械钟。

水运仪像台

1350年,意大利的丹蒂制造出第一台结构简单的机械打点塔钟,日差为15~30分钟,指示机构只有时针;1500~1510年,德国的亨莱思首先用钢发条代替重锤,创造了用冕状轮擒纵机构的小型机械钟;1582年前后,意大利的伽利略发明了重力摆;1657年,荷兰的惠更斯把重力摆引入机械钟,创立了摆钟。

至此,现代钟表的萌芽已发。

历法

在漫长的实践和摸索中,人类对时间的测量和记录越发得心应手。那么,有没有一种方法,能让人更加合理化地利用时间呢?

这就要涉及到一个新的名词——历法。

历法,是农耕文明的产物,概括地说,这是时间的一种序列法则。人们推算年月日的时间长度,协调他们的关系,从而制定出最合适的时间序列法则,使得自己的生产效益最大化。

由于各个文明的差异性,世界各国的历法不尽相同。甚至,就算是同一个国家,在不同的时期也会使用不同的历法。由于历法是根据天象制定的时间计算方法,各个文明在天文学上的成就也影响着他们的历法。

据说,世界上最早的天文历法是由苏美尔人发明的。他们依据月亮的盈亏情况,将一年分为12个月,每月以刚刚露出月牙来的这天为开端,以月亮最圆的一天为月中,以月亮又变成月牙的那天为一月的终结。一年12个月中有6个月每月为30天,另6个月每月29天,全年共354天。这同地球绕行太阳一周的时间相差11天多,过两三年就要差一个月,这就叫“年日不足”,他们就设置闰月加以补充,就是第二年或第三年加一个闰月,即一年有13个月。

这个数据已经比较接近我们今天用各种先进方法测量出来的数据。

公元前3000年的苏美尔星象盘

除了苏美尔文明,古埃及的历法也出现得比较早。

早在前王朝时期的公元前8000余年,即距今1万多年前,古埃及人注意到当尼罗河水上涨到孟斐斯城附近时,天上的星体天狼星和太阳会同时出现在东方的地平线上。于是,古埃及人就把这一天定为一年的开始,把一年分为12个月,每月30天,共360天。到公元前4200多年,他们对自己原有的历法做了修订,在每年的最后增加5个附加日,使每年有365天。这附加的5天是献给冥王奥西里斯家族诸神的。因为他们没有设置闰年,这种历法比地球实际绕太阳运行一周要少1/4天,每4年会落后1天。但是,尽管如此,这是人类依据太阳变化,制订的世界上第一部而且是比较精确的历法。

古埃及壁画

苏美尔文明创造的历法是根据月亮的盈缺情况而制定的阴历,古埃及的历法是依据太阳变化而制定的阳历。从分类标准上说,阴历是和阳历对应的,再加上阴阳历,只有这三种历法。世界上任何一种历法也跳不出这三种历法的分类。

而中国的农历,则是典型的阴阳合历。

日历

中国的历法起源上可追溯到上古时期,早在华夏始祖时期,就有“上古六历”(黄帝、颛顼、夏、殷、周、鲁六种历法)之说。随着科学技术的发展,历代编历家屡有改革,遂使中国古代历法不断完善,内容亦日趋丰富起来。

中国农历所包含的内容十分丰富,大致说来包括推算朔望、二十四节气、安置闰月以及日月食和行星位置的计算等。当然,这些内容是随着天文学的发展逐步充实到历法中去的,而且经历了一个相当长的历史阶段。

如今很多人认为农历就是阴历,其实二者还是有差别的。阴历的时间和阳历相比,每年大约差十一天。如果完全按照阴历来,可能不出五年,我们就要在夏天过春节了。

然而这种情况并没有发生,因为中国每19年中设置7个闰月,有闰月的年份一年383天或384天,称为闰年。

而根据太阳的位置,一年分为二十四个节气——二十四节气来自阳历,而非阴历。

二十四节气名称首见于《淮南子·天文训》,《史记·太史公自序》的“论六家要旨”中也有提到阴阳、四时、八位、十二度、二十四节气等概念。

节气的命名反映了季节、物候现象、气候变化三种。反应季节的是立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至,又称“八位”;反应物候现象的是惊蛰、清明、小满、芒种;反应气候变化的有雨水、谷雨、小暑、大暑、处暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒。

除了清明节之外,中国的其他传统节日都是根据阴历设置的,比如春节、端午节、中秋节等节日。

所以说,中国传统的历法是结合了阳历和阴历的一种阴阳历。

它用置闰法填补了阴、阳历的时间差,又用阳历的规律制定了安排农事的二十四节气。

历法的不断完善,对农业生产和社会生活意义重大。因为一旦清楚了时间循环的链条,古人就可以预先知道大自然即将发生的许多变化。人们可以按照历法有条不紊地安排一年的生产和生活,未来由未知变成可知。

现在国际上大都用公历,公元日历分为两种,分别是:儒略历和格里高利历。

儒略历一年12个月,平年365天,闰年366天。这种历法是一种太阳历,可追溯到公元前46年古罗马恺撒大帝的历法改革,恺撒采纳古罗马天文学家Sosigenes of Alexandria的建议,将一年定为365天,闰年366天,一年分为12个月,每四年加一天为闰日,这样算起来平均一年是365.25日。恺撒的名字叫儒略·恺撒,所以由恺撒确立的这种历法叫儒略历。

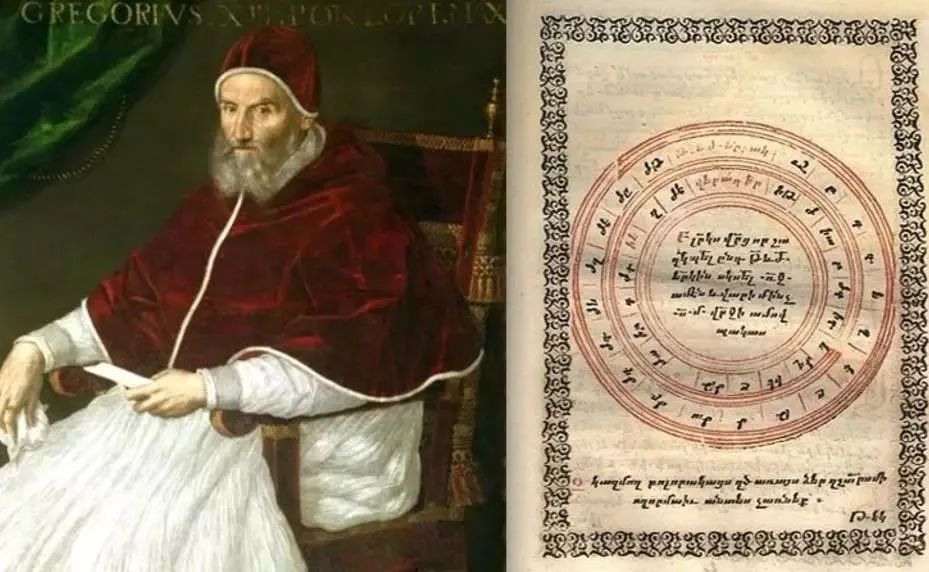

格里高利历是现在国际通用的历法,由罗马天主教皇格里高利十三世于公元1582年10月启用。格里高利历是在儒略历的基础上,对闰年设置做了一些调整,按儒略历,每四百年中有一百个闰日,格里高利历将一百个闰日减为九十七个。格里高利十三世做这个调整是出于宗教原因,是为了精确计算耶稣复活日。

格里高利

随着计时工具的逐步更替,对时间的科学认识和充分运用已经成为社会发展和进步的一个重要环节。正如马克思所说,时间是人类发展才能的广阔天地。时间参与了人类社会一切物质和精神文明成果的凝结,虽然它无法捕捉虚无缥缈,可它具有无可辩驳的重要性,不论是过去还是未来,人类都该对它珍惜且敬畏。