说起对李鸿章的评价,最广为人知的大概就是梁启超那句“吾敬李鸿章之才,吾惜李鸿章之识,吾悲李鸿章之遇”[1]。此句出自梁所撰的《李鸿章传》,此书虽非严谨之史实考证,但从时人的眼光,论述了李鸿章的生平与时代之变局,也算是一本“知人论世”的佳作。但许多人未读此传,更不了解李鸿章生平,便以为有了和梁公一样的感慨,以至于用“不得已”三字来总结这位历史人物一生的功过,甚至编造出许多子虚乌有的故事。

笔者认为,虽然各人评价历史人物的原则和标准没有定论,但基本的史实一定要了然于胸,对于一些有争议的话题更不能以讹传讹。在此,笔者对李鸿章出使欧美的一些史实进行梳理。

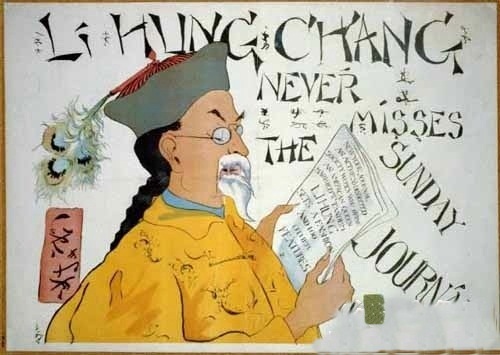

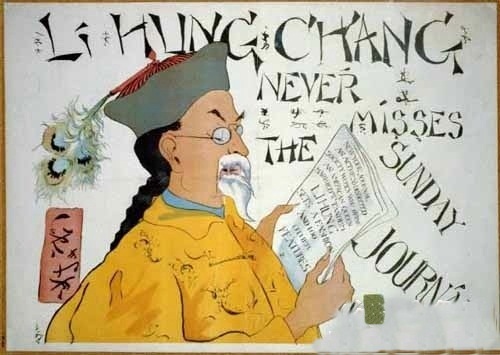

1896年,李鸿章访美时,纽约日报(New York Journal)的广告

一、出使欧美之缘起

甲午战后,李鸿章因签了《马关条约》,在朝中遭贬失势,随后又受命使俄。于是便有人揣测他出国是为了躲避流言。但其实际情况则更为复杂,且待一番细说。

时俄国沙皇尼古拉二世要于一八九六年三月[2]举行加冕典礼,清朝也要派遣使者前往祝贺。起初拟派比较有经验的湖北布政使王之春,因为沙皇亚历山大三世病逝后,他曾作为使俄大臣前往吊唁,并就“联俄抗日”问题进行了商谈,未果。但俄国方面认为其“位卑言轻”,坚为拒绝,点名要求改换李鸿章。为什么仅仅参加一个加冕典礼,就需要这样一位朝中重臣出使呢?因为李鸿章这次出使,还肩负着更重要的“干涉还辽”、“联俄抗日”外交使命,需要一位外交谈判中有话语权的重臣出面,于是有了这次“轰动欧美”之行。

当时,李鸿章对于俄国点名邀其报聘,还颇为得意:

“然公颇似非常愉快,尝向予等作得意语曰:我办外洋交涉数十年,不敢谓外人如何仰望,但各国朝野,也总算知道中国有我这样一人。他们或喜欢与我见面谈谈,也是普通所有之事,究竟耳闻不如目见,我亦藉此周历一番,看看各国现象,可作一重底谱。在各国尚有许多老友,昔年均柄过国政,对手办事,私交上颇相投契的,现在多已退老山林,乘便相访一遭,亦是快事。”[3]

一八九六年正月二十日,李鸿章离京赴津,一路南下。当时,李鸿章以国之元老重臣出使泰西,中外皆以为是破天荒之盛事,所到之处官绅皆盛情接待,酬酢不绝。抵达上海后,于二月十四日乘法游轮离上海赴俄,开始了长达八个月的访问之旅。

三月十五日[4],李鸿章一行抵达黑海之敖德萨港(Odessa),受到俄方的隆重接待。此后直至五月,李鸿章使团一直在与俄方进行紧密锣鼓的谈判,最终签订了《中俄密约》,允准俄国修筑西伯利亚铁路的延长线穿越中国东北至海参崴。之后李鸿章应邀一路西行,接连访问了德国、比利时、荷兰、法国、英国、美国等国。

二、出使路上的两大流言

说起李鸿章出使欧美最为人津津乐道的两件事,一是在《中俄密约》签订中,李鸿章父子是否受贿的问题;二是人人称颂的李鸿章在“巴黎万国运动会”上唱“国歌”《茉莉花》一事。这两件事,一褒一贬,流传甚广,都对李鸿章的声名产生了极大的影响。然究竟是事实还是谣言呢?其中真假,还需仔细分辨。

签《中俄密约》,李鸿章受贿三百万?

关于李鸿章受贿之说的详情大约如下:俄历五月二十日,据说李鸿章父子受贿三百万卢布,助成中东铁路协议之达成。俄将三百万卢布贿款分三次由华俄银行支付,据云李实得百万,由是蒙百余年“汉奸卖国贼”之名。此事言出有自,查无实据,还待辨证。[5]

那么李鸿章受贿之说是怎么来的呢?据窦宗仪所著《李鸿章年日谱》,李鸿章受贿的证据主要来自俄人罗曼诺夫之说:

“称订约翌日,俄皇设宴饯别鸿章。时鸿章俄裔参赞葛罗特与维特之代表乌克托姆斯基、外相代表罗曼诺夫签订协议,‘一俟中俄两国批准(密约),俄国即以第一期百万卢布付李鸿章。李经方在座未签字’。” [6]

按以上材料,俄国要以“第一期百万卢布付李鸿章”,那么这一数据是怎么来的呢?签订《中俄密约》之后,为确保条约的实行,双方又签订了《议定书》。其内容如下:

为便于东清铁路交涉之进行,华俄银行董事会决定下列诸事:

(一)拨出三百万卢布作为使事业进行之方便的经费。

(二)该款不得移作别用,其用途之分配如下:(1)在清帝业已降旨,允将铁路租借权交由华俄银行承办,而李鸿章又以书面文件证明其同意于租借合同之主要条件时,拨付一百万卢布;(2)在租借合同业已最后签字,而铁路路线又经中国官方正式确定时,再拨付一百万卢布;(3)铁路完全筑成时,再拨付一百万卢布。

(三)该款交由乌赫唐斯基公爵与罗特施坦先生,根据第二款所开条件而分配之,并对之负责。

(四)该款由新成立之东清铁路公司支出,作为筑路费用之一部分。[7]

据学者刘忆江考证,窦的说法不准确。“李鸿章基金”于俄国财政部有底档,用于支付俄国承诺的筑路占用当地土地之租金等费用,后亦被沙皇挪用,并未入李鸿章之私囊。[8]且据俄方最重要的当事人维特(谈判及签约者,掌俄国财政大权)否认,“当时欧洲有人说,李鸿章似乎从俄国政府那里收到了贿赂,其实没有这回事” [9]。完全不存在李鸿章受贿之事实。

再者,李鸿章在俄谈判,所商问题均逐项电告总理衙门商议,其在电报中也谈及了俄方承诺及清政府入华俄银行的股本:“无论盈亏,岁贴中国二十五万,先交两百万,俟铁路成五十年或八十年,中国自可收回,均照各国商路通例。”[10]经过清廷商议才最终签字。因此,虽不能证明李鸿章绝无受贿,但“受贿签约”之说亦无确实证据。

巴黎万国运动会上,李鸿章唱家乡小调《茉莉花》?

若说前面李鸿章受贿一说还有所根据,网络上盛赞的“1896年在巴黎万国运动会上,李鸿章深情演唱家乡小调《茉莉花》,以此代替国歌以壮国威”一事可说是空穴来风。

首先,如果此处说的“万国运动会”是指1896年4月初(华历二月末)首届夏季奥林匹克运动会的话,确有此事,不过不是在巴黎举办的,而是在雅典。此时,李鸿章正在前往俄国的路上,无暇分身参加运动会。且中国也并未派人参加此次运动会。

那么李鸿章是否在别处唱过《茉莉花》呢?笔者遍翻《李鸿章历聘欧美记》、《奉使欧美洲记》等时人笔记著述,又查阅了部分英文报道,皆无任何相关记载。当时李鸿章至各国,确实有盛大的接待典礼,包括阅兵、宴会、参观等各项活动,或许接待方在宴会上有演奏歌曲,但作为来宾,李鸿章一般只需要致词,亦有即兴赋诗,但并未有唱歌的记载。[11]

三、结语

李鸿章出访欧美,在当时属于轰动中外之大事件,其一路上的坐卧起居、一言一行都有外国记者的紧密跟踪报道,与他相关的坊间趣闻亦是不少。表面上,李鸿章受到各国政府、商界的盛情接待,但就如梁启超所说,“李鸿章之贺俄加冕也,兼历聘欧洲,皆不过交际之常仪,若其有关于交涉者,则定密约与议增税(中国旧税则,凡进口货物,值百抽五。此次以赔款之故,欲增至值百抽七五。)两事而已。”[12]但议增税一事最终无所成,而定密约虽然遂了清政府“联俄”的心愿,却在后世招致更大的祸端。因此,李鸿章此次历聘欧美之得失,还需从更宏观的外交层面考量。

注释:

[1] 梁启超:《李鸿章传》,南昌:江西人民出版社,2003年,第1页。

[2] 西历5月。

[3] 吴永述,刘治襄记:《庚子西狩丛谈》,长沙:岳麓书社,1985年,第112页。

[4] 西历4月27号。

[5] 刘忆江:《李鸿章年谱长编》,保定:河北大学出版社,2015年,第564页。

[6] 窦宗仪:《李鸿章年日谱》,北京:国家图书馆出版社,2011年,第354页。

[7] 转引自谭文凤:《李鸿章签订<中俄密约>中的两个问题》,《历史档案》,1999年12月。

[8] 刘忆江:《李鸿章年谱长编》,保定:河北大学出版社,2015年,第564页。

[9](俄)维特著,张开译:《俄国末代沙皇尼古拉二世——维特伯爵的回忆录》,北京:新华出版社,1983年,第60页。

[10] 顾廷龙、戴逸主编:《李鸿章全集·电报六》,安徽教育出版社,2008年,第248页。

[11] 林乐知著,蔡尔康译:《李鸿章历聘欧美记》,钟叔河《走向世界丛书》,长沙:湖南人民出版社,1982年。书中资料的主要来源是欧美的报纸等记载。