“传灯录”,又称“灯录”,“灯史”,是记载禅宗历代法师传法机缘的著作。

禅定在印度有较古老的传统,印度佛教把它作为修持的必要法门之一。因此,凡是佛教徒都十分重视禅定。然而,中国的禅宗却认为传统的禅定修习并不能真正得到解脱,相比之下,更重要的是“直见心性”,亦即建立起佛教的世界观。慧能说:“外离相曰禅,内不乱曰定。”对禅定作了与传统完全不同的解释。从这一立场出发,禅宗把传统的禅定称作“如来掸”,而把自己新创的修行参究法称作“祖师禅”。

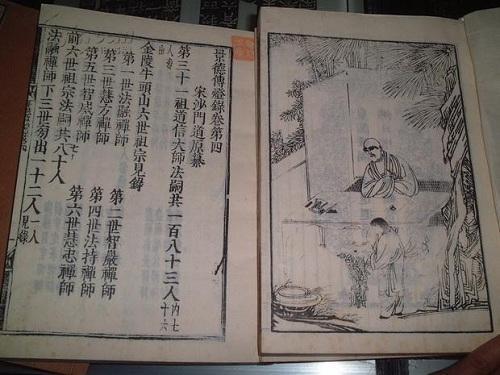

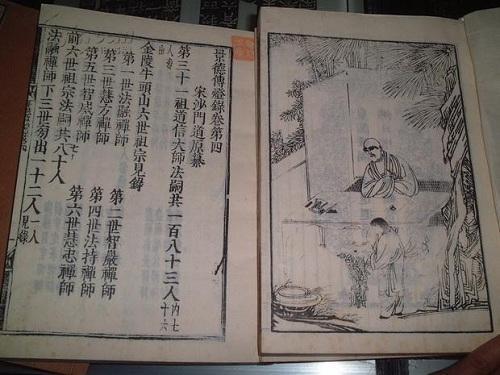

所谓“祖师禅”,强调禅宗僧人领悟佛法,主要靠师傅启迪弟子,—代一代,以心传心。他们用续接灯火来比喻这种传承形式,认为灯能除暗,历代掸师相互承袭,以法传人,就好比灯灯相续。禅宗产生时,中国佛教其它各宗派大都均已形成。佛教宗派的显著特点之一,就是采取世俗地主宗法制度的父子相传形式,建立起传法世系。在这一背景上,禅宗便把宗教意义的“传灯”与宗派意义的传法世系结合起来,而“传灯录”则专门记载历代祖师是怎样承袭相传的。由于“传灯录”既记载僧人的行状,又记载传法的机缘,而传法机缘往往是通过机锋,公案来表述的,因此它就兼有“僧传”与“语录”两类内容。但是,与“僧传”相比,它不如“僧传”那么详尽,且详于记言,略于叙事;与“语录”相比,又不象“语录”那么全面,只是从某僧人的若于公案中选取最精粹,最有代表性的几段。由于它的体例又是按照传承的世系编排的,形式如家谱、族谱之类。因此,它实际上是禅宗思想史。

我国的传灯录据说最早可溯源于东魏静帝兴和年间(539—542年)沙门云启与天竺三藏那连耶舍共译的《祖偈因缘》,该书记录了自过去七佛至西天二十八祖的传法事迹。但现在看来,该书很可能并非译于东魏,而是禅宗兴起后,由后代禅宗僧人伪托编撰的。唐德宗贞元十七年(801年),金陵沙门慧炬,天竺沙门胜持等将该书及唐初以来传法宗师的机缘合为一集,称《宝林传》。光化二年,沙门华狱、玄伟等又续接贞元之后诸禅师的传法机缘,重编为《云门圣胄集》。五代梁太祖开平年间(907—910年),沙门惟动又续补光化之后诸禅师的传法机缘,集成《续宝林传》。可惜的是上述诸书现均亡佚。

我国现存最古的禅宗灯史是《祖堂集》,该书由五代泉州昭庆寺沙门静、筠两人撰于南唐保大十年(952年)。其后出现的灯史有:《景德传灯录》、《天圣广灯录》、《建中靖国续灯录》、《联灯会要》、《嘉泰普灯录》这“五灯”共一百五十余卷,内容诸多重复。于是宋释普济删繁就简,编为二十卷。取名为《五灯会元》,成书于南宋淳祐十二年(1252年)。该书虽以记叙禅宗世系源流为宗旨,但单篇的诸方广语、拈古、颂古、赞颂偈诗、铭记箴歌和其他杂著辑录甚多。它按禅宗五家七宗的派别分卷叙述,阅者沿流溯源,易得要领。

《五灯会元》出现之后,前五种灯史便渐少流通。该书不仅为佛教僧人提供了关于禅宗史的丰富资料,而且也扩大了教外学者的耳目。书中所录,上至帝王徵召延请、禅师开堂说法;下至文入学士和僧人的往返参学。乃至禅家之瞬目扬眉,擎拳举指;或行棒喝,竖拂拈捶;或持叉张弓,辊球舞笏;或拽石搬土,打鼓吹毛;以及一问一答,一唱一提,一默一言,一吁一笑等机用,莫不备载。所以元明以来好谈禅悦者,无不家有其书。该书历代有多种刻本,1984年中华书局出版了苏渊雷先生点校本。

《五灯会元》之后,元、明、清诸朝又有多种灯史问世。各类灯史为中国思想史研究保存了珍贵的原始资料。

(来源:方广锠《佛教典籍概论》)