作者:季我努学社青年会会员王瑞

从古至今,中国人在吃上是最讲究的,甚至于世界饮食文化史上,我们都留下了浓墨重彩的一笔。我国饮食文化源远流长,膳食文化发展至今,形成了传统饮食的“八大菜系”,烹饪技艺丰富至极。究其原因,或许应了梁实秋在散文《馋》中戏谑写道的那句精辟之语“也许我们中国人特别馋一些”。在诸多传统美食中,宫廷小吃绝对不容忽视。它们往往来自民间,经宫人的二次加工,又返于民间,成为首都附近的流行小食。明代同样不例外,宫廷与民间合力,发明了许多流传至今的宫廷小吃。

(艾窝窝)

艾窝窝是北京地区一种历史悠久的风味小吃,据《《酌中志》记载,相传它起源自明朝宫廷小吃不落夹。其主要食材是江米饭,还有面粉,白糖等原料。内包的馅料富有变化,有核桃仁、芝麻、瓜子仁、山药泥等食材。艾窝窝质地软糯味道香甜,色泽雪白,常以红色山楂糕点缀在外表皮之上。在明代,不落夹是宫廷为了庆祝释迦牟尼佛祖的生日,在每年佛诞节那天必吃的小吃。但也有学者认为,东北地区的一种玻黎叶饼才是明代不落夹的真正传承者。

(茶汤)

茶汤是明代光禄寺制作的一种小吃,因其制作工艺简单,后来逐渐列为宫廷小吃,并传入民间流行于京师附近。虽然名为“茶汤”,但茶汤的原料却与茶叶没有丝毫关系,其主料是秫米面(高梁米面)、糜子面,调料则有红糖、白糖、青丝、红丝、芝麻、核桃仁、什锦果脯、葡萄干、京糕条、松子仁等等。制作茶汤时,卖茶汤的小贩需要把作料在碗中调配好,一手执碗,一手从大铜壶中倒出沸水,并随时调整碗的高度,以求将碗中所有食料冲熟。

(奶皮)

明时宫中膳食讲究时令,不同的季节要吃不同的食物,与当时的民俗也有颇多相似之处。宫廷中喜欢在冬季吃奶皮,以求御寒保暖,滋补身体。明初各宫牛乳分例很严,不能多取,到了中后期则较为奢靡。奶皮的制法并不复杂,但需要许多鲜奶作为原料,制作时需要将鲜牛奶入锅煮熟,转为小火烘煮,不断搅动,使水分慢慢蒸发,奶汁浓缩,在锅底凝结成一个圆形的黄色奶饼,再放到凉处阴干,就完成了整个制作过程。藏族与蒙古族也有类似做法,可见奶皮是奶制品中比较常见的一种。

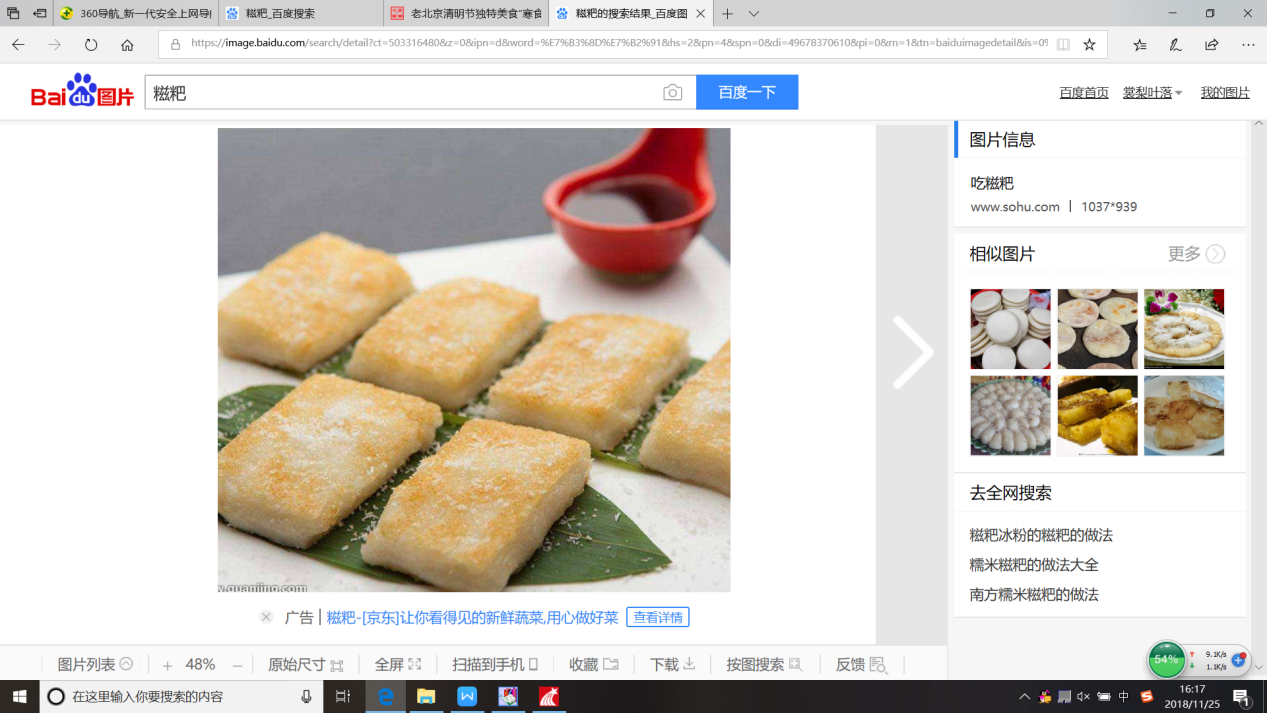

(糍粑)

明代宫廷中还有许多节令膳食,比如糍粑,宫人们一般在农历的三月进行制作,在做糍粑时首先需要把糯米面蒸熟,趁热将饭泥做成形,再加入糖和碎芝麻调味,就可以享用了。如今,糍粑流行于南方各省,依然是非常受欢迎的一道季节小吃。总的来说,明朝宫廷上下都非常重视美食,膳食品种繁多,制作精细。但受限于制作工艺的繁易,能够流传至今的宫廷小吃在数量上是不如清宫的。

参考文献:

秦华生、丁汝芹:《宫廷北京》,旅游教育出版社,2005年版,127~130页。

罗蓁蓁:《明代宫廷饮食研究》[D],中国社会科学院研究生院,2015。

刘朴兵:《试论明代宫廷饮食机构与饮食特点》[J],《农业考古》,2013(04):252-256。

张勃:《<酌中志·饮食好尚纪略>及其揭示的明代宫廷节日生活》[J],北京联合大学学报(人文社会科学版),2010,8(04):84-90。

编辑:季我努学社青年会会员桂强