今天我们解读的是美国短篇小说大师欧·亨利写的圣诞故事。

欧·亨利这位作家比较特别,他一辈子不写大作品,但写了好多深入人心的小故事。关于欧·亨利与圣诞故事的渊源,关于他的写作风格和文学掌故,头绪比较多,所以我们今天换一种讲法,拉一张清单,方便将这些信息梳理清楚。下面就为你一一道来。

第一条

如果没有圣诞节,没有圣诞故事,也许欧·亨利的写作生涯会是另一种样子。

要说清楚这件事,我们先得从他的生平讲起。欧·亨利1862年生于美国北卡莱罗纳,原名叫威廉·西德尼·波特。小威廉的童年过得颇为惨淡,父亲是个贪杯的医师,母亲病魔缠身。在他三岁那年,母亲就死于当时的流行病肺结核。翻翻他的履历,我们发现,这位未来的小说家在拿起笔之前,多少走了些弯路:他被父系家族抚养长大,虽然从小就很爱读《一千零一夜》,却并没有机会接受良好而系统的教育,十九岁就领了执照当上了一名药剂师,早早开始混世界。在药店里,为了打发时间,他给进进出出的顾客们画画速写,算是多少挥洒了一点儿艺术天分。

此后,威廉搬到得克萨斯州的奥斯丁,到牧场放过羊,当过厨师,在烟草店打工,零敲碎打地学过一点德语和西班牙语,还自学了一点古典文学,交到了三教九流的朋友。机智幽默和多才多艺让威廉在当地小有名气,当他弹着吉他在聚会中唱小夜曲的时候,身边总是围绕着喝彩的人群。

十七岁的富家女阿索尔也在人群中。他们两个人像小说里那样热恋,像小说里那样遭到女方家庭的激烈反对——不仅仅因为两家门第悬殊,也因为阿索尔当时身体不好,染上了肺结核。但是一切障碍在爱情面前不值一提,两个年轻人很快私奔,家里人只好屈服,参加了他们的婚礼。婚后一度祥和美满,他们有了自己的女儿,阿索尔也鼓励威廉在工作的同时给报纸杂志写点文章。

真正的转折点出现在1895年。威廉在银行工作期间惹上了麻烦,辞职以后仍然被指控挪用公款。至于这笔有嫌疑的账目究竟是威廉的疏忽大意,还是真的被他挪去办了一本很快就倒闭的杂志,现在已经无从查考。总之,威廉要吃官司了,但是,在出庭受审之前的一天,出于一念之差,威廉远走他乡,开始了长达三年的流亡生涯。

威廉先是跑到新奥尔良,再是逃往洪都拉斯,在中美洲的阳光下跟飞车大盗称兄道弟。这样隐姓埋名的生活本来还可能继续很长一段时间,但是他听到家乡传来了坏消息:妻子阿索尔病重,已经到了弥留之际。于是,威廉赶回家,向警方自首,要求让他与妻子告别之后再服刑。法庭批准了他的要求。

之所以把这些故事讲得这么详细,是因为我们在日后的小说里可以清晰地看到这些经历给作品打上的烙印。我们看到,那些鲜活的人物和故事后来成为作家非常重要的写作素材;我们同样能看到,作家本人的冒险家气质、善良本性和艺术天分也成为日后构筑其作品的世界观的基石。

截至此时,威廉蜕变成欧·亨利的条件已经具备,只缺少一个契机。他被判五年徒刑,但因为表现好,最后减到了三年。在这三年里,他因为多方面的才能而免于被关进小隔间受苦。他有药剂师执照,所以有资格在监狱里的医院帮忙,余下的时间,他用好几个假名写短篇小说,托一个新奥尔良的朋友送到监狱外面的杂志上发表,读者并不知道他的真实身份。

1899年圣诞节,美国大大小小的杂志照例要刊登圣诞故事。其中有一本杂志上的圣诞故事广受好评,标题叫作《口哨大王迪克的圣诞袜》,作者栏署着一个陌生的名字:欧·亨利。这是欧·亨利这个名字第一次出现在世人眼前,据说出处是法国一个著名药剂师的名字的缩写。这个圣诞故事收到的良好反馈,不仅让他的笔名就此固定,而且为他即将重获自由的人生指明了方向。

与其他圣诞故事一样,《口哨大王迪克的圣诞袜》也是以劝恶扬善为主题的,并没有跳出前人的套路。欧·亨利此后的小说越写越成熟,所以这一篇对于欧亨利个人意义重大的小说,往往被选家忽略,如今我们已经很难在欧·亨利的作品集中译本里找到了。

第二条

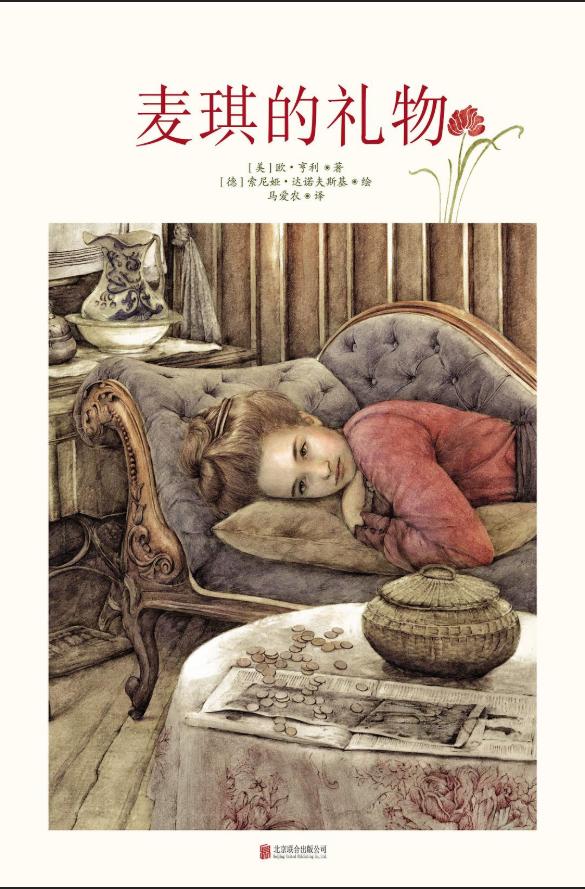

欧·亨利知名度最广的小说,是一个不折不扣的圣诞故事,但大部分中国人,都把这个故事的标题给搞错了。

这个圣诞故事发表在1905年12月,与他的第一个圣诞故事已经相距六年之久。它最初发表在十二月份的《纽约星期日世界报》上,此后收入欧·亨利所有的作品集,被改编成各种各样的形式,流传至今。这个故事的标题是 the gift of the magi ,译成中文以后,绝大部分译本都写成“麦琪的礼物”。但是大部分中国读者都没有意识到,这个耳熟能详的标题,实际上是源自文化差异的误解。

首先,这个标题里的 Magi ,拼写是 M-A-G-I ,而我们熟悉的英语人名 Maggi的拼写是 M-A-G-G-I ,两者虽然发音相同,后者却比前者多一个字母g,完全不是一回事。其次,标题里的 Magi ,对应的中文意思是“贤人”。这并不指世俗意义上的品德高尚之人,而是专指《圣经》里头由东方来朝见新生的耶稣的三个贤人,又称为“东方三博士”。所以,这个词与基督教大有渊源,无论如何也不能望文生义地理解成小说中女主人公的名字,翻译成“麦琪”只能说是以讹传讹。

其实,只要我们翻到这个故事的结尾,就能看到直接点题的句子:“那些贤人是智者,了不起的智者。他们给马槽里的婴儿带来了礼物,开创了赠送圣诞礼物的艺术”。这一段显然套上了圣诞故事的常见格式,跟宗教典故挂上了钩,特别适合一家人围炉夜话时,给孩子们灌输点做人的道理。由此可见,这个故事的标题,译成中文应该是“贤人的礼物”。当然,如果把这个题目干脆译成“圣诞礼物”,也是大致贴切的。

第三条

《贤人的礼物》在宣扬教义的包装底下,藏着感人至深的世俗感情。

下面,我们就来简单介绍一下,这个故事讲的是什么内容,到底为什么会有那么长久的生命力。

吉姆和德拉是一对年轻夫妻,情投意合,但是日子过得紧巴巴,买不起自己心仪的圣诞礼物。圣诞夜,妻子德拉只能卖掉自己的一头长发,凑足钱给吉姆的金表配了一条白金表链。事情办完以后,德拉不由得暗自得意,一路小跑回家烧排骨,准备他们俩的圣诞大餐。

七点钟,吉姆回到家,一眼看到德拉,居然大吃一惊,整个人都呆住了。两人一番误会之后,终于双双恍然大悟:原来,让吉姆震惊的并不是剪了头发的德拉没有原来漂亮,而是因为,他给德拉准备的礼物是一套精美的梳子,为了筹这笔钱,他卖掉了自己的表。

夫妻俩都为了给对方最珍爱的物件配一份礼物,而卖掉了自己最珍爱的东西。所以现在这两份礼物都没有了实际的用处。但他们因此感受到了彼此的情意,这个圣诞节也过得很满足。最后,正如我们前面所说的,作者把这对夫妻的这种自我牺牲升华到《圣经》里的“贤人”的高度。

不过,这个故事之所以脍炙人口,跟基督教的教义,并没有多大关系。贫寒生活里闪现的人性光芒,情景喜剧中折射的朴素爱情,早就超越了一个圣诞故事的范畴。在任何时代读,在任何季节读,都不会过时。事实上,正因为这个感人的小故事常常被人拿来颂扬爱情,我们反而忘记它的情节跟圣诞节密切相关,忘记它最初是一个合乎规范的圣诞故事。

第四条

《贤人的礼物》的生动细节,构筑了一百多年前西方圣诞节的风情画。

可以说,一打开《贤人的礼物》,20世纪初的生活气息就扑面而来。我们读到,勤俭持家的主妇德拉一连数了三遍,还是只有一块八毛七分钱,其中有六毛还是分币。这是她死乞白赖地从杂货商、菜贩子那里连哄带求地抠出来的,积攒了整整一年。紧接着,我们知道,对于这个家来说,这其实已经不算是一笔小钱了。因为德拉坐着的沙发是破旧的,而他们住的这套带家具的公寓房,一周的房租八块钱,而她的丈夫吉姆每周的薪水,也只有二十块钱。

然而,买一件体面的、能配上她丈夫的圣诞礼物,需要二十一块钱。如此反复权衡之下,德拉才终于在镜子前面站定,让她那一头长发如瀑布般坠落下来,估算它能换来多少钱。卖掉头发以后,我要提醒你注意一个细节:德拉觉得自己的颜值直线下降,但她并没有去理发店里做一个发型,而是回到家,拿出烫发钳,点上煤气,开始“修补慷慨和爱情造成的损失”。显然,德拉为了省下一点钱,宁可自己 DIY 一个发型。最后她把一头短发烫成了细密的小发卷,“活像一个逃学的男孩”。

对于作者而言,在如此短小的篇幅里展示那么多细节,尤其是,将账目算得那么清清楚楚,主要是为了揭示人物选择之艰难。但相隔一百多年之后再读,我们从中得到了更多的讯息。比如,当时的普通人,大致是怎样的经济状况;当时,过一个体面的圣诞节,大致是怎样的标准;当时流行的礼物,又反映了怎样的时尚潮流。这些问题都能在这个小小的故事里找到线索。圣诞节在西方成为第一大节日,是直到19世纪中叶之后才逐步确立的,这一点我们在解读狄更斯的圣诞故事时已经详细解释过,有兴趣的可以看一下。到了《贤人的礼物》发表的二十世纪初,“圣诞经济”已经渗透到所有人的日常生活中,圣诞礼物成为一年到头的期盼和人们情感的寄托——这些发展和变化,我们也都能在这个小故事里寻到蛛丝马迹。

第五条

《贤人的礼物》的反转式结尾,是欧·亨利作品的标志性特色。

在这个故事里,这对夫妻先是想给对方制造惊喜,却在结尾发现他们的努力出现了错位,然而这种错位恰恰又带给彼此更大的惊喜。这种巧妙的安排成为反转式结尾的经典案例。实际上,如果你读过十个以上欧·亨利的其他小说,会发现类似的套路是他最常用的技术,是他的作品的标志性特色。在欧·亨利之后,我们也能看到很多微型小说、短剧、励志鸡汤故事都在仿效这种写法,欧·亨利式的反转,成为运用极为广泛也极为有效的技术手段。你可以回忆一下每年春节晚会上看到的小品,有多少是沿袭这样的套路,就知道有多少艺术工作者,都欠着欧·亨利一份人情了。

不过,当我们回到文本,就会发现,大部分平庸的模仿者,往往只学到一些表象的东西。在通往反转的路上,欧·亨利仿佛对细节信手拈来,其实是扎扎实实地做了很多基础性的铺垫工作。他尽可能延宕谜底揭晓的时刻,把小夫妻的日常生活的小情调,硬是处理得曲折起伏,惊心动魄。门打开的那一刻,德拉在丈夫脸上看到无以名状的表情,这画面一下子就把读者的疑问悬到了高处。然后两人挨个拆礼物,恍然大悟,百感交集,戏剧节奏精准有效。把这些因素放在一起考量,才能真正解释这个故事独一无二的魅力。

第六条

《贤人的礼物》,是欧·亨利的小说中,被改编次数最多的作品。

撇开所有受到这个故事影响的文艺作品,仅仅明确向《贤人的礼物》致敬的作品,就举不胜举。十多部世界各国的影视剧直接改编自这个短小的故事,编剧当然少不了要给男女主人公加戏,为他们编写出来龙去脉,前世今生。2014年,一位希腊编剧,就把这个故事移植到了希腊的经济危机期间,拍了一部故事片。迄今最豪华的改编阵容出现在1952年,二十世纪福克斯推出电影《满屋都是欧·亨利》,将欧·亨利的五个短篇汇编在一起,片中群星荟萃,当时崭露头角的玛丽莲·梦露只能露一小脸儿,演一个站街拉客的妓女。

我们还能在不计其数的舞台剧、广播剧、动画片里看到《贤人的礼物》。最有意思的变形出现在1999年圣诞节,迪士尼在《米奇的圣诞节》里,让米老鼠和他的女朋友也交换了一下他们最珍贵的圣诞礼物。

第七条

欧·亨利的作品题材丰富,自成系统,堪称美国社会的小型百科全书。

欧·亨利一生共写过将近四百个短篇小说,绝大部分都是区区几页纸的超短篇,刚够一个杂志专栏的篇幅。当时各种杂志对于这样短小精悍的故事,需求量很大。为了谋生,欧·亨利出狱之后的时间都花在应付这样的专栏上,每个礼拜都至少要写一个。除此之外,他没有多余的时间和精力在其他文学样式上探索,也从来没有考虑过进入所谓更高级的文学殿堂。

不过,即便局限在这狭窄的方寸之地里,欧·亨利也尽可能地拓宽题材。美国社会生活的方方面面、各行各业里的人物都在他笔下栩栩如生。他的小说,有的刻画世间百态,有的阐述哲理,有的歌颂爱情。除此以外,还有两类作品极富特色。

一类是以城市盲流、边缘人物为主角的小说。当时有一份报纸的社论说,在纽约举足轻重的只有四百个上流人物,欧·亨利对此不以为然。1906年,他在出版最新的短篇小说集时,将其命名为《四百万》,来讽刺那所谓的“四百人”。 在欧·亨利眼中,当时纽约总人口约为四百万,都是普普通通的小人物,他们才是这座城市真正的中坚力量,而他的小说就是写他们的生活,给他们看的。当时,种种混迹于城市阴暗角落的小人物,比如流浪汉、小偷、骗子,都是城市化进程提速之后的副产品,他们的流离失所构成了显著的社会问题。欧·亨利没有将这些人物脸谱化,在他们身上也寄予了理解和同情。既写他们的狡黠无赖,也写他们的天良未泯。在欧·亨利的这类作品中,我们往往能找到有力的讽刺,深刻的思考,对艰难时世的感同身受,以及对复杂人性的细致观察。

另一类作品与推理悬疑有关。不过,也许是既限于篇幅,也出于趣味,欧·亨利的写法与当时流行的推理小说并不相同。他曾经戏仿夏洛克·福尔摩斯的故事,写过一篇《萨姆洛克·乔尔尼斯历险记》,对福尔摩斯的套路极尽讽刺。这位乔尔尼斯先生就像福尔摩斯一样对凡事都能推理一番,听起来严丝合缝,最后揭示的真相却与他的分析截然相反。事实上,我们在欧·亨利的其他探案小品中也能发现,他对柯南·道尔那种脱离实际的推理方式不以为然,反而力图把警探和罪犯都还原成凡人,因此他的这类作品具有更浓厚的生活气息。

第八条

除了《贤人的礼物》之外,欧·亨利流传度最广的名篇,还有《最后一片叶子》和《警察与赞美诗》。

《最后一片叶子》的故事,发生在青霉素尚未发明的时代。那时候,一个冬天、一场肺炎就可以夺去很多人的生命。一个正在学画画的女学生重病卧床,精神比肉体垮得更快。唯一给她精神鼓励的是窗外在风雨飘摇中依然不曾凋落的一片常青藤叶子。她对同伴说,如果这片叶子掉下来,她也就活不成了。欧·亨利照例把悬念保持到最后一秒:最后,女学生跟这片叶子一起活了下来,捱过了肺炎最危险的时期。但是,当她病愈之后才知道,楼下的老画师连夜跑到女学生的窗外,在风雨中画上了一片永远不会落下的叶子,自己却染上肺炎,不治身亡。这个催人泪下的故事,就此戛然而止。

同样是出人意料的结尾,《警察与赞美诗》走的完全是另一种风格,属于我们前面讲到的描写城市边缘人物的小说。一个流浪汉徘徊在初冬的街头,他穷得叮当响,想随便犯点事儿被抓进监狱去,至少能有基本生活保障,不至于给活活冻死。于是,他又是到饭店吃白食,又是在橱窗边调戏妇女,却总是引不起警察的兴趣。路过教堂,里面响起的赞美诗居然一下子触动了他的心弦,让他抚今追昔,觉得自己不应该一直沉沦。正当他打算重新做人的时候,警察却注意到这个无所事事的流浪汉,毫无理由地把他抓进了监狱。

在欧·亨利所有的作品中,《警察与赞美诗》通常被认为是思想最深刻、艺术成就最高的短篇。从社会学的角度,批评家可以从中分析出阶级矛盾和社会问题,把它看成批判现实主义的浓缩精华。我们也可以把角度进一步收窄,审视个人命运与外部世界之间的关系,体会小说里的这种“双向误解”是怎么产生的。欧·亨利以极富戏剧性的设计,让我们看到两者之间的荒诞的反差。而这种荒诞,是小说这种文体发展到比较高级的阶段时,绽放的最迷人的火花。

第九条

与其他几位同样以短篇见长的文学大师相比,欧·亨利更像是一个娴熟而朴实的故事手艺人。

纵观小说发展史,有好几位几乎只写中短篇、从不涉及长篇的小说家。除了欧·亨利之外,至少还有俄国的契诃夫、美国的雷蒙德·卡佛、阿根廷的博尔赫斯、加拿大的爱丽丝·门罗等。与他们相比,欧·亨利的作品,属于较为早期也较为通俗的品种,带有鲜明的草根性。

说到这里,我们需要简单介绍一下短篇小说这个类别的发展历史。中文里,“长篇小说”和“短篇小说”似乎属于一母同胞,只有篇幅上的差别,但它们对应的英文单词novel和story却是完全不同的两个词。我们通常把novel译成“小说”,把story译成“故事”。这种英文单词中的倾向性更清晰地表明,这两种体裁有着迥然相异的基因,各自遵循着不同的法则和发展轨迹。总的来说,虚构艺术从古代的口口相传演变到现代的印刷出版,人们从“听故事”发展成“读故事”,现代意义上的小说都是适应现代出版业发展要求的产物。在19世纪,许多成功的长篇都在日报上连载,所以长篇小说必须放长线撒大网,情节线必须连绵起伏,一个悬念接一个悬念。

到了欧·亨利生活的年代,杂志迎来黄金时代,这些月刊或者周刊的栏目篇幅有限,两期之间间隔时间长,显然不适合连载,更欢迎在有限篇幅内就能迅速完成故事的起承转合的文体。短篇小说因此大行其道。不过,此后不久,那些杂志的创办者开始细分受众市场,某些更高级的、迎合知识分子趣味的杂志也在悄悄酝酿登场。

到了二十世纪二十年代,像《纽约客》这样的高端中产读物的兴起,对于二十世纪短篇小说的发展,就起到了至关重要的作用。知识分子逐渐形成了固定的趣味:他们不喜欢故事的脉络太过清晰,他们热衷于玩味故事的暧昧主题和结构上刻意的留白,他们期待看到层出不穷的技术创新。这种趣味在20世纪下半叶,随着美国高等学府里大量开设创意写作班,得到了更大程度的强化和扩展。在文学专家看来,短篇小说,成了检验作家写作技术的最直观的文体。

在这样的语境下,欧·亨利一百多年前使用的套路就显得有点陈旧和单调了。我们甚至很难在任何一本学院派编写的《美国文学史》里找到欧·亨利的名字,尽管他的作品至今仍在世界各国的文学市场上保持着稳定的销售量和改编率。

作家王安忆的说法很有代表性,她说:“要读短篇小说,是绕不开欧·亨利的,他的故事,都是圆满的,似乎太过圆满,也就是太过负责任,不会让人的期望有落空,满足是满足,终究缺乏回味。这就是美国人,新大陆的移民。根基有些浅,从家乡带了上路的东西里面,就有讲故事的这一本子‘老娘土’,轻便灵巧,又可因地制宜。还有些集市上杂耍人的心气,要将手艺活练好了,暗藏技巧,不露破绽。好比俗话所说:戏法人人会变,各有巧妙不同。欧·亨利的戏法是甜美的伤感的戏法,围坐火盆边上的听客都会掉几滴眼泪,发几声叹息,难得有他这颗善心和聪明。”

这番话不可谓不中肯,不可谓不形象。不过,我们也不妨反过来想一想,以当年欧·亨利大量创造故事的劳动强度,他能在几乎每个文本中都照顾到读者的期望,把故事讲圆满,并且在其中产生相当数量的、至今仍然被反复改编的名篇,这种旺盛的虚构能力实在令人惊叹。如今,当我们在各种各样的短篇小说里看到似曾相识的、明显带着写作班烙印的叙事技巧,当“突破套路”本身也成为套路时,欧·亨利那娴熟的手艺,甜美而伤感的戏法,或许正是很多当代作家已经失落的特质。

第十条

以欧·亨利命名的文学奖,在文坛上具有举足轻重的地位。

我们刚才讲过,欧·亨利讲故事,一直秉持着“必须把故事讲完整”的职业道德。那么,我们的解读也必须把欧·亨利本人的故事讲完:在出狱之后,欧·亨利搬到纽约生活、写作。这时候,离他最终辞世的1910年,仅仅剩下八年时间。在这八年里,欧·亨利主要干了这么几件事:其一,疯狂地写作,他一生中大部分作品都是在这段时间里完成的;其二,1907年,他跟初恋情人莎拉重逢,此时莎拉也成了一个作家,还把他们俩的恋情写进了一个中篇小说。欧·亨利很快与莎拉结婚;其三,欧·亨利从父亲那里继承的嗜酒基因,在他年轻时就常常发作,到了成名之后愈演愈烈。莎拉因此不堪忍受,很快就与他离婚。一年之后,欧·亨利死于酗酒引发的肝硬化和糖尿病并发症。

值得一提的是,尽管欧·亨利本人似乎并未进入所谓的严肃文学殿堂,但在他死后,以他的名字命名的“欧·亨利奖”却成为一个历史悠久、影响力深远的文学奖项。

1918年,美国艺术科学协会设立“欧·亨利奖”,每年颁发一次,每年先从美加地区的各类期刊杂志上选出二十个短篇小说,汇编成书。每年协会指定三名评委,从这二十篇作品里再选出最优秀的作品——以前只选出一篇,近年发展到每年选出一二三等奖各一篇。

迄今,在这个时间跨度长达九十九年的名单上,我们看到了无数文学明星的名字:此后获得了诺贝尔文学奖的海明威、福克纳、爱丽丝·门罗,都曾在这张名单上留下印记。“欧·亨利奖”成为很多大作家最初令文坛惊艳的平台。毫不夸张地说,在这张名单上,我们看到了一份完整的百年美国文学史。对于欧·亨利本人而言,如此甜美而伤感的结局,倒也是恰如其分的。