原标题:三坊七巷历史街区的人性化交通实践

历史文化街区是历史风貌的重要载体。在城市快速发展过程中,历史文化街区正逐步被侵蚀,面临着空间维护让位与交通机动化、街区空间特色流失等严重问题,如何重新定位历史文化街区迫在眉睫。人性化实践作为一种平衡多种交通方式的管理办法,对解决机动化交通需求和历史街区保护之间的矛盾有着极大的参考价值。本文以福州市三坊七巷为例,根据本地历史文化特色和现状交通条件,以人性化交通改善为出发点,提出历史街区交通改善的新思路。

一、三坊七巷历史街区发展面临的挑战

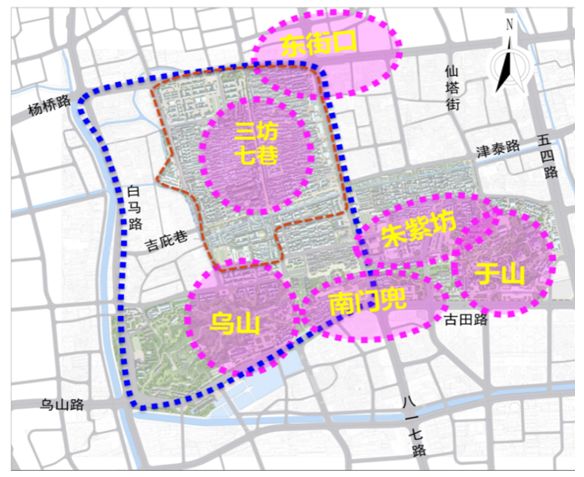

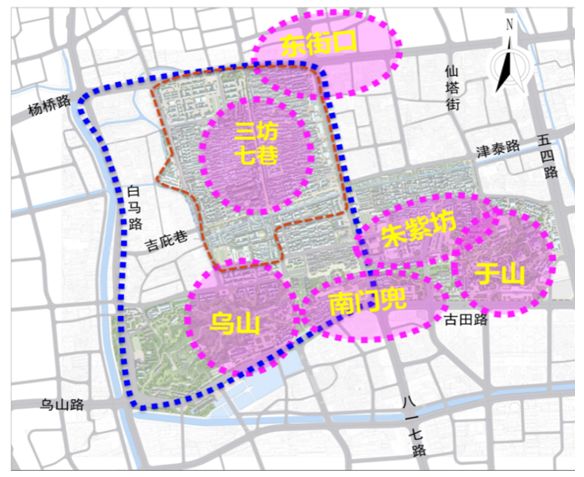

三坊七巷位于福州市区最繁华的商业中心东街口西南部,西至安泰河,南接安泰河,东抵八一七路,北邻杨桥路。三坊七巷位于福州市传统历史文化中轴线上,既是福州城市中心,也是福州历史文化名城中古城风貌的核心组成部分。三坊七巷周边交通条件较好,北边的杨桥路和东面的八一七路是城市主要生活性干道,南可接古田路,西可达白马路,对外机动车交通十分便捷。同时,由于临近城市商业中心,周边公交线路密集,公共交通十分便利。

图1 三坊七巷历史文化街区区位图

2014年5月13日三坊七巷历史文化街区被福建省人民政府公布为福建省第一批省级历史文化街区,2015年4月3日又被住房城乡建设部国家文物局公布为第一批中国历史文化街区。三坊七巷历史文化街区的保护修复又进入新的历程,交通方面主要存在以下三个问题:

1. 三坊七巷以升格为5A级景区,作为展示福州乃至福建的窗口,游客的大幅增加,旅游交通环境亟待提升

伴随着5A级旅游景区的旅游推力,福州三坊七巷成为福建首家年接待人次破千万的A级景区,但原《保护规划》所确定的极限年游客容量仅为132万人次,导致旅游相关的配套设施存在较大差距。巨大的交通压力逼迫街区内部的交通环境需要大幅度的提升。

2. 地铁围挡期间,交通组织混乱,至今尚未改变

由于福州市近年来修建地铁,三坊七巷历史文化街区在更新发展中采取了一种粗放式的发展方式,导致整个历史文化街区外部交通环境受到很大影响,地铁围挡期间景区内部多条道路实行单行交通,地铁开通撤除围挡至今交通组织尚未改变,导致街区周边环境混乱。

3. 机动化快速发展背景下,慢行交通逐渐被削弱,道路饱和度高

当前,以小汽车增长为主要特点的快速机动化趋势,对历史文化街区中的传统交通空间造成了直接冲击。目前街区内部环境、慢行舒适度差,缺乏连续性和系统性,如非机动车停放挤压人行道、人行道存在高差,过街设施缺乏等现象,还存在机动车停车位不足、占道停车现象严重,“无序、混乱、低效”,均不利于景区的进一步发展。

图2 永祚社巷高峰期拥堵

图3 道山路不合理的路缘石设置

二、人性化的交通改善策略

历史文化街区空间和交通资源是有限的,人性化的历史街区交通改善策略应遵循“以人为本”的基本准则,对于多种交通方式要设定优先级次序,应优先发展慢行交通、公共交通,实现从“车性”回归“人性”的历史文化街区交通空间的构建。本文从以下三个方面进行人性化的交通改善策略的讨论:

策略一:弱化内部私人机动车交通,提倡慢行交通

①强化轨道交通出行

街区外围设有轨道交通站点,通过便捷安全的步行、共享单车、非机动车等方式与街区内部形成有效接驳,重塑地铁出入口与街区相衔接的步行道,通过增设风雨连廊、构建连续人行道等手段构建人性化步行道,完善地铁最后一公里换乘系统,打造“地铁+步行”的绿色交通,强化轨道交通出行。

图4 多种交通方式发展优先次序

②适宜步行的环境重塑

塑造适宜步行的环境是人性化交通改善的首要目标,主要将通过性交通流逐步引到街区外围,强化内部道路的地区服务功能。弱化内部道路的交通性功能,将原来车行为主的空间变成以步行为主的空间,只允许少量汽车通过。

③自行车交通路权的改善

无论是从人们出行习惯的改变,还是从绿色出行理念的推广来看,重塑路权分配,给予自行车更多的路权、打造更安全的骑行环境,都是必要的。当然,如何考虑自行车特别是提供共享单车的集中式停放,也是急需考虑的大问题。

策略二:重新分配老城区的道路空间资源

对老城区道路进行适度改造,按照步行、自行车、公交车、私人小汽车的优先次序,重新分配道路空间资源,形成连续、安全、机非隔离的老城区步行和自行车通行空间。比如可以对很多道路做 “瘦身”,这个“瘦身”更多是在说对车行空间的缩减,把更多路面交通资源提供给步行交通和自行车交通。

图5 道路空间资源重新分配前后示意图

策略三:优化机动车交通组织,街区外围设置公共停车场

在景区相对窄而密的路网里,加强交通组织,通过合理设置单行线,把微循环设置的更加合理,增加通行效率。同时控制历史街区内部的供应总量,积极布置区外公共停车场,并通过价格杠杆引导来访者的小汽车尽可能区外停放,以减少进入核心景区的机动车数量,改善景区内部环境,构建宁静、舒适的慢行景区。

三、三坊七巷街区人性化交通实践探索

1. 弱化内部机动车出行,强化“地铁+慢行”出行系统,重塑慢行系统

通过外围道路五四路、白马路、湖东路、古田路提速,穿过性道路八一七路和杨桥路降速,逐步淡化通过性交通功能,强化道路的地区性服务功能。增加内十字路上公交与出租车站数量,突出步行空间改善和跨街区通道设施的建设。

与三坊七巷景区毗邻的地铁站有东街口站与南门兜站,均不超过400m,通过建立完善步行接驳系统,合理设置站点+自行车(共享单车)停车场,服务景区与地铁站点之前的交通往来,同时结合东街口景区,实现商业区地下空间与站点无缝衔接。

图6 东街口站周边街区步行系统

图7 南门兜站周边街区步行系统

在景区南入口的澳门路,对退距空间进行统一设计,提升入口区域景观。同时,景区元帅路建设成为福州市区首条慢道,元帅路-杨桥路立体过街设施将建设成为福州首座带顶棚的过街天桥,形成西湖至三坊七巷连续慢行系统。

图8 连接三坊七巷与西湖景区元帅路改造前后

2. 道路空间资源重新分配,保障非机动车与行人路权

对景区内部道路进行空间资源重新分配,如永祚社巷、雅道巷利用建筑退距和清理占道停车,把挤占的人行道和退距还给行人。同时,为保证道山路双向非机动车道的连续性和完整性,通过压缩道山路机动车车道宽至3.25米,施划宽2.5米的非机动车道,在道山路妇幼门口断面处,将南侧机动车道路缘石往南拓移,施划非机动车道,保障非机动车路权。

景区内部及外围划定非机动车、共享单车停车区,条件允许下可设置立体非机动车停车楼,保障非机动车的交通路权。

图9 景区公共停车场布局图

3. 优化景区交通组织,在景区外围设置公共停车场

优化景区内部交通组织,通过合理设置单行线,把微循环设置的更加合理,增加通行效率,如通湖支路西往东单行设置,缓解光禄坊交通压力等。景区周边建设一定数量的机动车公共停车场,截留核心地区机动车出入交通流量,缓解中心区机动车交通压力,构建宁静、舒适的慢行景区。

四、结语

倡行人性化交通理念对改善历史街区的交通环境是一大福音。在历史街区建立以慢行系统为主的交通网络系统,发展绿色交通,对于城市文化遗产的保护、城市自然环境和人文环境的保护,对于城市我交通问题的缓解和历史文化街区保护之间矛盾的解决都能起到非常积极的作用。

作者简介:

林筱怡 福州市规划勘测设计研究总院 交通所 工程师

吴兴春 福州市规划勘测设计研究总院 交通所 工程师