原标题:郭沫若——匾额书法见“本色”

说起故宫博物馆,定然是中华儿女都十分熟悉。

然则虽看过故宫的风景,有没有认真看过这“故宫博物馆”的牌匾?

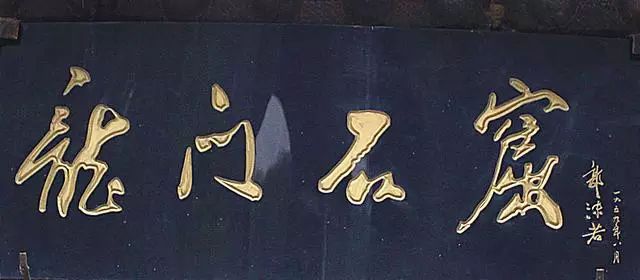

▲故宫博物馆

灵动而有生气的书体,如在牌匾之上跳跃舞动,具有强烈的个人风格,而且灵动不失庄重,有一股大气环绕,风格鲜明。

这颇受赞誉的“故宫博物馆”五个大字便是出于郭沫若之手。

五个大字为郭沫若1971年7月5日所写。

当时适逢故宫博物院重新开放之际,牌匾的位置还是之前被纸包住的“血泪宫”三个字。陪同郭沫若的院长等人随口邀请他为重新开放的故宫博物院题字,他欣然应允。

在一张写满字的废纸后面写下“故宫博物院”五个大字。

后来周总理还特意对此事作了批示。于是,故宫博物院的匾额就改用了郭沫若的字迹重新进行刻制,从1971年开始一直悬挂至今。

▲郭沫若

我们这缥缈的浮生

好象这黑夜里的酣梦。

前也是睡眠,

后也是睡眠,

来得如飘风,

去得如轻烟,

来如风, 去如烟,

眠在后, 睡在前,

我们只是这睡眠当中的

一刹那的风烟。

——郭沫若

▲郭沫若故居

文学家周扬先生曾经说过:“郭沫若同志在学术文化方面的建树是多方面的,他是中国的一位百科全书式的人物。”

众人所熟悉的郭沫若是诗人,文学家,但其实,他亦是热心书法之人。

如今在街道上随处可见的中国银行,牌匾大字亦是出自郭沫若之手。

这四个字“中国银行”是极其符合当时的民族精神的,既有开拓进取之意又带着他性格中的豪放。

中国银行成立于1912年,历史悠久,在金融业有着极高的声誉。

新中国成立后,中国银行相继在国外许多国家开设了分行,为了拓展海外业务,以崭新的姿态向世人展示新中国形象,于是,经过讨论,相关部门决定邀请著名文化人重新题写“中国银行”。

起初,北京几位书法名家题写的大字,没有入时任中国银行董事长南汉宸的法眼。

此时,郭沫若在国内文化界颇有影响,书法风格又很突出,同时,南汉宸对郭沫若又非常崇拜,于是,他亲自出马邀请郭沫若来成全这桩美事。

郭沫若也没有推辞,开始在家里思考如何写作,写了好几篇之后便选择最好的一篇给南汉宸看。

1980年,中国银行发行了外汇兑换券,在券上便用了郭沫若先生的“中国银行”,许多国内外人士看到后无不一一赞叹有加,之后“中国银行”的招牌就这样定下来一直流传到现在。

▲太湖佳绝处

郭沫若的运笔丰富厚重,更适合题匾。

文学家于立群同志曾在叙述郭老的文章中写道:“沫若同志早年曾学颜体,能悬腕作大书。喜读孙过庭的《书谱》及包世臣《艺舟双楫》,领悟运笔之法,在于‘逆入平出,回锋转向’八字。中年研究甲骨文与金文,用工颇深。秦汉之后,历代书法几乎无所不观。”

▲沈阳故宫

▲中国书店

说起匾额书法,匾额要题得精神饱满、元气淋漓,有福相、有贵气,老百姓爱看还沾喜气。

这也是我们看到的流传久远的古代匾额大部分都具有这样一种富贵特征的缘故。

反之,匾额如果写得七扭八歪、阴阳怪气,或者笔画单薄,都会认为寒碜、不贵气,不利于经营。

▲荣宝斋

而世人评价郭沫若的书法,他在书法艺术上的探索与实践历时70余年,以“回锋转向,逆入平出”为学书执笔八字要诀。

其书体以行草见长,笔力爽劲洒脱,运转变通,气贯笔端,形神兼备,韵味无穷,既重师承,又多创新,被世人誉为“郭体”,为世所重。

▲郭沫若书法作品

郭沫若书法,处处透射出一种“文”的气息,从而发之于外,流于笔端,这得力于其诗、文、史种种学问修养的相融。

▲龙门石窟

▲李清照纪念馆

按现在风格成型的“郭体”书法来看,郭沫若的颜体最多,其曾在《洪波曲》中说:“我从前也学过颜字,在悬肘用笔上也是用过一番功夫的”。

从他的自叙可以看出他早年师颜鲁公的用功刻苦,其宽博的造型,朴茂、敦厚的线条,以及横轻竖重的笔画质感都与颜体的基本特征相符。

郭沫若在文学上的成就使他拥有了人格的浪漫与文化思想的深刻,转换成书法作品时,即有了“意”的挥洒与“韵”的天成。

▲武侯祠

▲百花齐放推陈出新

如果以郭沫若在文学、人格上的浪漫与文化上的“狂飙”来视其书法创作,应该是耐人寻味的。

其书法细细赏来,总是让人回味不尽的,这与他的文学造诣有得相比。

▲湖南省博物馆

因了郭沫若的才气与文学上的地位,他一生中题牌匾甚多,而一直沿用至今的亦甚多,他巧于变化,深厚凝重而不拘绳墨,明朗豪放的笔法亦是极具观赏性的。

若无松柏志,超越不为高

郭沫若的书法成就与其文学成就不可分割

然一切的根源都不可离开他的努力

正如他所说

“沧海横流,方显英雄本色”

图文部分来源于网络,编辑整理为探墨

如需转载请联系客服,侵权必究