同中华民族伟大复兴高度契合的史诗性巨著 ——小说《长生天》评价刘成(内蒙古大学教授,知名文学评论家)

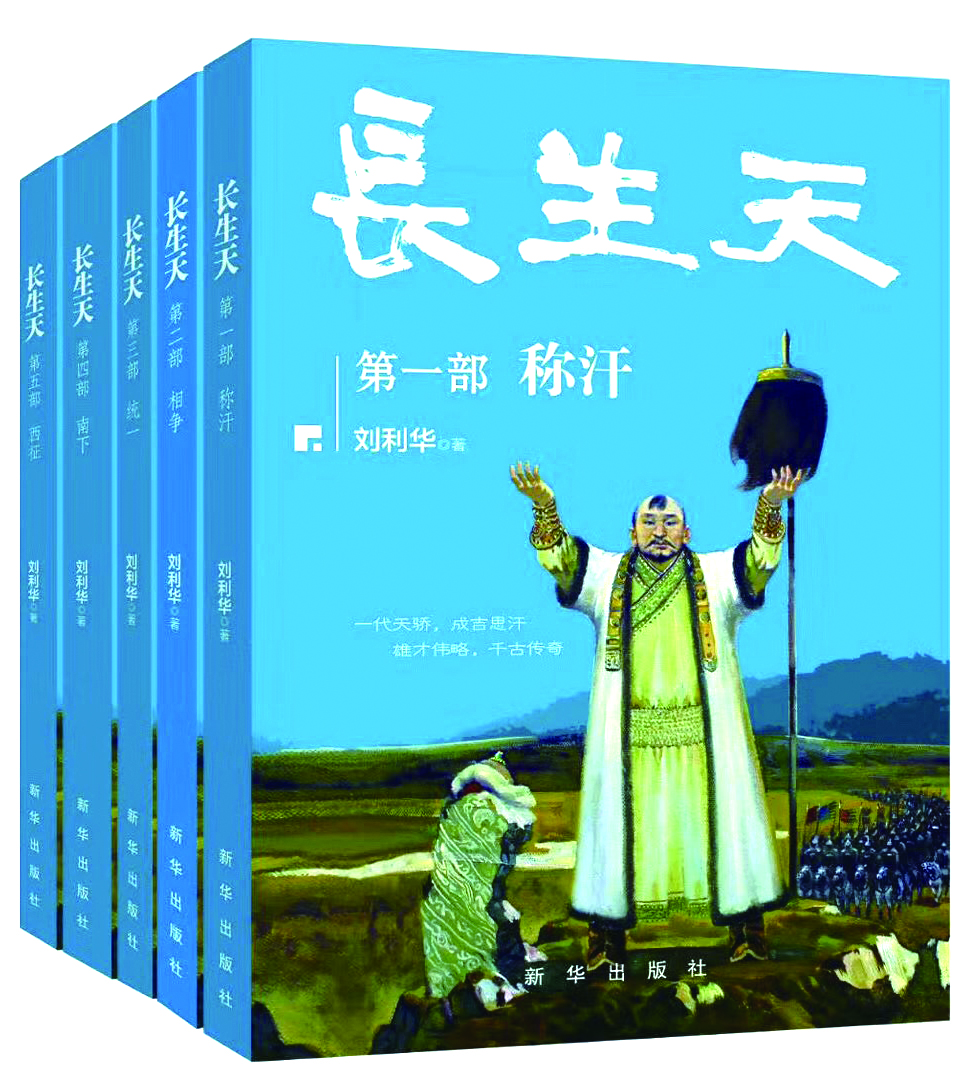

经过四十年的改革开放,中国特色社会主义进入新时代。习近平同志在《文艺座谈会上的讲话》指出,今天,我们比历史上任何时候都更接近中华民族伟大复兴的目标,实现这个伟大事业,文艺的作用不可替代。小说《长生天》的作者刘利华,就是伴随中国改革开放历史大潮成长起来的作家。他作为改革开放后国家恢复高考后最初几届考入大学的大学生,从进入大学校门的时候就立下一个宏愿,创作出一部反映中华民族伟人成吉思汗一生的历史小说,经过三十多年的艰辛努力,长达百万字的长篇历史小说《长生天》终于问世了。

这是一部充满正能量的“顶天立地”的作品。习近平同志讲,文艺作品要顶天立地,这就是顶天立地的作品。说顶天立地,从形式上说,他的名字叫长生天,这是十三世纪蒙古民族最高的精神信仰。核心是认为人世间的一切,都由永恒的苍天主宰。作者紧紧抓住蒙古民族这一古老信仰,进行艺术创作,深刻反映了那个特定时代蒙古民族的精神世界和追求。作品反映的人的活动,是中华民族一份子蒙古民族,从弱小到强大,从偏居一隅的蒙古高原,直达天涯海角的壮阔历史变迁。小说就是一曲英雄的赞歌。成吉思汗是蒙古族的英雄,也是中华民族的英雄。书中一开头,主人公成吉思汗一家就处于悲惨的境地,被部众抛弃,孤儿寡母,处于孤立无援状态。通过漫长的艰苦努力,经历了跌宕起伏的人生,成吉思汗成为历史上最庞大的帝国的开创者,蒙古民族走进世界舞台的中心。这个过程中,成吉思汗百折不挠的意志,超群绝伦的智慧,海纳百川的胸怀,在作者的笔下,都得到了充分的展示。无论是求亲过程中的比试射箭和摔跤,还是受孛儿帖出谜语为难,抑或同扎木合分分合合的矛盾斗争,都展现了成吉思汗的大智大勇。作者并没有一味地溢美,而是从人性的角度,对这个举世皆知的伟人进行了刻画描写。成吉思汗也是人,也有人性的优点和不足。他少年时冲动,青年时喝酒误事,壮年时嫉妒,但是,他善于从生活中学习,也注意在生活中不停地改正自己的缺点不足,最后才成为一代天骄。在第四部《南下》第一、二章中,作者对成吉思汗因萨满阔阔出引诱吸引成吉思汗两个弟弟哈撒儿和斡赤斤的属民百姓引起的矛盾冲突的处理,所展示的成吉思汗复杂的性格,为巩固权力运用各种手段摆平威胁汗权的人和事的做法,进行了“不动声色”的描写。所谓的不动声色,就是作者并没有像通常的做法那样,对这件事关汗权的事件,刻意进行渲染,而是一切按照生活本来应该发生的那样进行情节推进。一开始,哈撒儿饱受委屈,被成吉思汗训斥甚至是下狱,萨满阔阔出离间成功,一度在帝国之内甚嚣尘上,无人可抵。但是,最终的结果是,代天传言的萨满横死跤场,被下狱的哈撒儿获得释放,一场引起蒙古帝国内部重大危机的事件,以成吉思汗获得胜利而结束:拥有巨大影响的萨满被铲除了,具有极大影响力的哈撒儿实力大大削弱,成吉思汗的汗权获得进一步巩固。只是付出的代价是惨痛的:额吉诃额伦因兄弟相残而忧虑去世。这样的描写,并没有减弱成吉思汗作为英雄的形象,相反,恰恰提高了成吉思汗形象的可信度,令读者感到,这是一个触手可摸的英雄。当然,小说中对成吉思汗弟弟哈撒儿和别力古台的描写,更能体现出蒙古民族那种蛮勇的体力,惊人的射箭神技。尤其是别力古台同不里孛阔摔跤的描写,将蒙古人那种横绝一切的气概,展现得淋漓尽致,应该成为经典篇章。小说也是人类智慧的探求与表达。其中对哈兰真沙陀之战的描写,可谓是火花四溅,惊心动魄。克烈部偷袭成吉思汗,蒙古部溃散,成吉思汗身边一度只剩十九个人,蒙古人到了生死存亡的关头。成吉思汗在艰苦的处境下没有丧失意志,率领部众艰苦奋斗,聚集力量,以其人之道还治其人之身,伪装弱小,麻痹王汗,千里奔袭,一举消灭克烈部。这段描写的内容,既有历史记载,也是作者的考证,更有天才的想象。书中类似章节,俯拾皆是。

这是一部具有非凡创造力的作品。优秀文艺作品反映着一个国家、一个民族的文化创造能力和水平。创新是文艺的生命。语言是文学作品的载体,也是作家创新能力的集中体现。作者的语言是经过仔细选择的,对汉语言创造性运用的成功实践的语言。毫无疑问,作家的语言是汉语,但是,这种汉语又是蕴含着丰富的难以言喻的内涵的语言。相信每一个读者,最初被作品打动,其中语言的力量是最大的因素。书中的语言,是“非典型”汉语。在描述草原生活的篇章,看不见人们司空见惯的汉语词汇,更不见任何成语,有的是朴素的好似未加修饰的家常话。其实,这正是作者高明之处。他通过这种有意识选择的语言,营造出一个十三世纪,营造出一个别有意味的蒙古帝国。但是不要认为作者能力只在于此。在写到白伦李藻的篇章时,我们能直观地感受到作者汉语言的深厚功力。那些诗词歌赋,或典雅,或豪迈,或婉约,带给我们的是又一种艺术魅力。少数民族甚至是国外谚语俗语的熟练使用,是此书创新的另一个体现。这些民谚俗语,是作者通过汉语的“代入”来实现的。我们欣赏一段成吉思汗夫人孛儿帖在酒宴发生龃龉之际,对有势力的主儿乞人豁里真哈敦说的一番话:“马鞭子抽大海,对大海有甚损伤?您就是那大海一般。你是长辈儿,趟过了多少河,走了多少路,哪是俺晚辈儿能赶上的?您月亮一样的人,星星没法比。来,俺给您斟酒。常言道,有牙的人,不缺食物;有斧的人,不缺柴烧。这些食物不都是你自己的一般吗?供祖的肉,站起来就拿。”这段话,用了许多蒙古族谚语,在作者的笔下,通过孛儿帖的口娓娓道来,就像我们坐着,听书中的人在唠家常,不仅书中的人物受用,读者也感觉到特别舒服,一个说话得体,富有智慧的孛儿帖的形象,跃然纸上。作者的语言运用,还在于对中国古典汉语言的恰当运用。一个时代有一个时代的语言,这是不可替换的。《长生天》之所以能令读者重返十三世纪,是因为文字的使用实现的。那些语言,是十三世纪汉语中的常用语。作者在后记中说,他通过阅读学习十三世纪的语言,来努力还原那个时代的语言使用。就是蒙古人自称的“俺”字,他也是通过自己的研究和别人的研究,进行大胆的使用,使书中呈现出不一样的味道来。现在看来,这种民族文化和中国古典文化的糅合,是非常成功的。习近平同志非常重视民族文艺建设,曾引用蒙古族谚语“车之两轮,鸟之两翼”,汉族和少数民族,正是车之两轮,鸟之两翼。这说明,汉蒙优秀文化互相借鉴和融合,能催发产生出强大的创造力。刘利华的文学实践,有力地说明了这一点。读者阅读《长生天》这部小说,发现同其他小说不一样,就是没有很多的形象刻画,心理活动描写,但是又很吸引人,不知道这是怎么回事儿。其实,这正是作者有意识写作的结果。通过大量的细节描写,通过事情本身的内在驱动力,来完成故事的演进,是隐性的高明做法。

这是一部用生命写就的作品。古往今来,文艺巨制无不是厚积薄发的结晶,文艺魅力无不是内在充实的显现。凡是传世之作、千古名篇,必然是笃定恒心、倾注心血的作品。习近平同志要求艺术家,要创作有道德,有筋骨,有温度的作品。《长生天》正是这样的作品。读者阅读《长生天》后这样说:作者的每一句话,每个句子,不知道用了多少心思反复推敲才写出来的,如果走马观花一带而过,白瞎了作者的一片苦心,也没有读到作品的灵魂。确实,《长生天》是作者用生命创作的。他为了写这部书,三十多年如一日,收集资料,实地踏查,踏遍北方大地,多次进出蒙古、俄罗斯,拜访成吉思汗后裔,寻访民间艺人,体验草原上的萨满生活,费尽了九牛二虎之力。光从时间上看,他写这本书,就已经进入国内作家写一本书用时最长之列了。在写作上,他更是长期酝酿,慎重下笔。光写一个开头,就花了四五年时间。这同古今中外的名著的写作,如托尔斯泰写《战争与和平》,七易其稿;曹雪芹创作《红楼梦》“批阅十载,增删五次”,路遥抱病写作《平凡的世界》,都是相同的。作者在后记中提到,创作成吉思汗的作品,难度相当大。成吉思汗是中国人,但他的足迹踏遍欧亚大陆的许多地方;他是一个古人,并且是一个七百年前的少数民族古人。成吉思汗一生,就是专门的专家学者,也没有完全弄清楚。这里面涉及国界,语言,资料等许多问题。因此,他写作成吉思汗,又额外附加了一个研究和考证的内容。他将研究的成果写成论文的就有四篇。因此,读者阅读《长生天》,既是当作文艺作品,也相当程度地当做历史阅读。而这,正是中国古典文学家们追求和成功实践的。中国小说一开始,真人真事就占了很大成分。罗贯中、曹雪芹等经典作家,都毕生进行了这方面的努力。《三国演义》自不用说,写的就是历史,成功的因素就是七分历史三分虚构。就是《红楼梦》,人们也孜孜不倦地当做作者的家族史来阅读的。直到现在,人们还在考证书中的人物,哪个是哪个。漫长的没有回报的劳动,很容易消蚀人的意志。但作者矢志创作,不达目的,决不罢休。他曾给老师这样写道:思师念师不敢见,只因未遂一片心。艰苦的劳动,终于令作家崩溃了,刘利华在写作过程中,突然患了急性心梗,经过及时抢救,捡回了一条命。等身体稍微恢复一点,他就迫不及待地进行写作,先是一天写几十个字,慢慢增加到一百个字,二百个字,就这样他又用了一年多的时间,将全书写作完毕,并进行了修改。这样一部用生命写就的作品,必然是伟大的,不朽的。

中国少数民族的历史文化,同汉民族历史文化一起,共同形成浩荡的中华文化。随着中国的崛起,国际社会对中国的关注度越来越高,他们想知道中国人对历史和未来的看法。文艺是最好的交流方式,可以发挥不可替代的作用。实践伟大的中国梦,更需要优秀的作品为国人提供健康的精神食粮。《长生天》在这方面,将会发挥自己应有的作用。

2018年12月19日 14:34 来源: 中国观网