原标题:吴必虎:“世界著名游记丛书(第四辑)”导读 ——人类“游历”史框架下的世界景观

//继本丛书第一辑“一带一路经典游记”(2016)、第二辑“近代中国看世界”(2016)、第三辑“明清外国人看中国”(2017)相继由商务印书馆和中国旅游出版社联袂出版后,丛书指导委员会决定把第四辑的选题目光转向更广阔的视野,时间上囊括人类“游历”的整个历史,空间上(出发地和目的地)覆盖全球范围。实际上,第四辑的选题框架,是建立在我们对人类“游历”行为的科学理解和“游历”发展史的恰当分期的基础之上的,从而进一步强化了全套“世界著名游记丛书”的学理支持。//

作为独立科学研究对象的“游历”及其历史记录▲▲▲

什么是“游历”?游历的记录(游记)与人类科学发展和社会进步存在什么样的紧密关系?通过系统梳理世界各国不同历史时期出现和保留至今的大量游记,我们逐步构建了一个以“游历”为基础概念的理论框架,并由此发现和凸显了人类游历记录对于人类知识积累和社会发展曾经做出的巨大贡献。

“游历”一词很早就出现在中国古代文献甚至考古发现之中。“游”和“历”都出现在甲骨文实物材料之中。甲骨文是中国商朝的文化创造物,距今已有3600多年历史。2017年11月24日,甲骨文顺利通过联合国教科文组织世界记忆工程国际咨询委员会的评审,成功入选《世界记忆名录》,甲骨文及其表征的文化已经成为全球共同认可的人类遗产。

“游”的字源来自于甲骨文的“斿”,甲骨文刻为,青铜器上的金文表现,其象形意义是飘扬的旗帜下一个(或一群)少年行走的动作,今天的解释就是老师带着儿童进行户外自然教育。后来人们在“斿”的左边或左下侧添加了三点水和走之旁,形成了“游”和“遊”两种形式,分别用于涉水旅行与陆地旅行两种情形,虽然发展到后期人们已经不在乎这些环境差别了,在日常书写和古籍印刷中“游”“遊”常常通用。中国大陆实行简化字方案后,已经统一规定使用“游”这一标准形式。

“历”字同样具有甲骨文时代已被创设且基本语义较为稳定的历史基础,其字源来自于古汉语中的“歴”和“曆”。“歴” 甲骨文字形,上半部分的代表丛林、山野,下半部分同“止”,原意为脚趾,表意行进,合并起来的则表示穿过丛林的旅行。钟鼎文在甲骨文的基础上(石崖),形成,表示攀越悬崖的旅行。由于有的甲骨文将上部分的两个“木”误写作两个“禾”,古代典籍中往往出现“歴”和“歷”混用的现象。

与空间上的历程相呼应,时间上的历程古人发明了“曆”,它是在“歷”的基础上把脚步(止)换成了代表时间的太阳(日)形成了新的语义。汉字简化后,“歴”与“曆”合二为一,皆为“历”。这样一来,“历”就具有了时间与空间层面的双重含义,既指空间上的行进与穿越,又指时间上的经过与历程。基于“历”在时空双重意义上的穿行语义,其后又组合出现了“历程”“经历”“历练”等概念,分别表达人类在时空领域的生理与心理上的经验与体验。

有了“游”和“历”的原始语义,“出游”“远游”“游历”等的搭配使用作为一种更为复杂的人类活动的表达形式很早就已出现。从目前文献的记载来看,形成于西周初期至春秋中叶,也就是形成于公元前11世纪至前6世纪期间的《诗经》,其成书距今已经2500多年。《诗经·邶风·泉水》和《诗经·卫风·竹竿》两处出现了“驾言出游,以写(泻,宣泄)我忧”,描绘了“出游”活动具有开释压力和舒解心情的作用。《列子•周穆王》也有远游的记载:“穆王不恤国是,不乐臣妾,肆意远游。”一位王者,不好女色而沉迷于远行游历,堪称历史上最早的旅游达人了。

“游历”一词不仅出现较早,而且历代继承从未间断,基本语义也未发生过太大变化,如南朝宋谢灵运《撰征赋》“发卞口而游历,迄西山而弭辔”;唐白居易《游石门涧》“自从东晋后,无复人游历”;北宋王安石《忆金陵》“想见旧时游历处,烟云渺渺水茫茫”;南宋史达祖《喜迁莺》“旧情拘未定,犹自学、当年游历”;元王哲《临江仙》“游历都京并府郡,更兼县镇坊村”;明唐顺之《赠庵中老僧僧解相人术少尝游历江南晚归庵中》的诗题;清顾炎武《赠钱行人邦寅》“南徐游历地,傥有和歌辰”等,都在类似语境下、意指基本相同地使用“游历”一词。

从上述中国古代对“游”“历”“出游”“游历”等字词的创造、使用及其界定来看,“游历”具有穿越山林湖泽,体验山水人文,出于探索环境、获得知识、考察自然、愉悦身心、发展事业等功能需求,达到特定目标指引下的旅行途中和在目的地的多种时空体验的行为。也就是说,“游历”,就是人类在旅行途中与抵达目的地后滞留期间的时空体验。

毫无疑问,几乎所有有正常行动能力的人都有游历的需求和经历。但是只有极少一部分人能用文字或图画把他们的游历记录下来。这些幸运地保留下来的游历记录,就是我们今天所谓的游记。这些游记的数量,如果与历史上所发生的出游、游历活动的数量相比,其比例可以想象、推理出来,一定是为数不多的。因为在漫长的人类历史发展过程中,受过良好教育、可以书写记录的人仅占总人口极小的一个部分;而且在较早的时期,作为文字记录载体的纸张尚未发明或仅有很低的普及率,游记的书写、誊抄、印制、保存也都非常不易及不便。即使有了书写或印制,由于一系列的天灾人祸、兵燹连年,大浪淘沙之后,能够幸免于难得以保存至今的古代游历记录真可谓是凤毛麟角,至为宝贵。

与历代官方修编的正史不同,游历记录大多数出于游历者个人之手,记录的很多是个人视角下的所见所闻,具有更为直接、直观、具体的现场感和基于第一手资料写成的真实价值。把某个时期的这些游记进行“大数据”统计分析,可以得到正史所不具备的史料甚至是更可靠的历史景观价值。越早形成的游记,涉及的他处的事物要素越加综合广泛。只有随着出游者的目的越来越专业化,出行的动机和目标也越来越清晰,游历记录涉及的领域才会逐步收缩,与此同时其涉及的内容也会逐步深入。读者们如果翻阅公元前5世纪希罗多德的《历史》涉及的旅行记录和公元前91年完成的司马迁的《史记》涉及的中外地理知识,再去看看17世纪完成的《徐霞客游记》中记录的喀斯特地貌,就可体会到其中发生的知识领域的变化。

人类“游历”发展史的分期▲▲▲

根据已有研究,我们可以把青铜器时代以来一直到当代的人类游历发展历史,划分为古典旅行期(Classic Travel)、地理发现期(Geograpical Discovery)、科技驱动期(Sci-tech Oriented)和现代旅游期(Modern Tourism)。

15世纪是人类游历发展史上最为重要的一个分水岭。15世纪初的1405年(明永乐三年),中国明朝郑和强大的舰队第一次远航西洋(印度洋);而15世纪末的1492年,意大利人哥伦布在西班牙国王支持下从西班牙一路向西横越大西洋,来到了中美洲(当时误以为是印度)引发所谓的“地理大发现”。在15世纪之前的人类迁徙、经商、远征、航海、传教、科考等游历活动,笼统地称为古典旅行期,这个时期如果从古希腊人在地中海沿岸的航行算起,或者以荷马史诗《奥德赛》记载的古希腊英雄奥德修斯在大海上的冒险漂流或希罗多德《历史》一书中对东地中海和近东地区的旅行特别是对埃及的记述,都可追溯到公元前8世纪和前5世纪之前。中国古籍汲冢竹书中记载的《穆天子传》所描述的周穆王西游列国,则远涉公元前10世纪的游历过程。

古典时期最重要的事件就是中国至西方的丝绸之路在公元前200年至公元500年之间得到开通和较为稳定的运行。而哥伦布的向西航行寻找中国和印度的原因之一,则是丝绸之路被与欧洲的基督教文明冲突的奥斯曼帝国所阻断。中国东晋法显的《佛国记》、伊斯兰世界的《苏莱曼游记》和《伊本·白图泰游记》、来自欧洲基督教世界的《马可·波罗行纪》,也即在后古典时期(公元500年至1500年之间),具有全球意义的旅行活动几乎都为宗教旅行所主导,其中不少都和中国存在某种联系。

总的来说,15世纪之前,人类探险文化所了解的地理知识,主要局限在亚欧大陆和环地中海地区,也即以古罗马为中心的欧洲、以两河流域为核心的阿拉伯、以印度为核心的南亚,以及以中国为核心的东亚等四个地区(参见Felipe Fernandez-Armesto. The Times Atlas of World Exploration. HarperCollins Publishers,1991. p.16-17)。

1492年哥伦布“发现”新大陆,导致其后一发不可抑制的“地理大发现”时代的到来。人类历史进入了所谓的“旅行大爆炸”时代。哥伦布及其追随者、库克船长、华莱士、达尔文对新大陆和自然世界,刘易斯和博纳维尔对美国西部,伯顿和斯皮克对非洲大陆,柯林斯对西伯利亚,分别进行了科学探险并促进了地理发现。虽然至18世纪70年代欧洲以英国为代表的工业革命已经蓬勃开展,但地理发现和博物学家的考察活动一直延续到19世纪中叶之后。这一时期南北美洲、澳大利亚和亚太地区的地理发现和欧洲殖民,也极大程度地改变了世界的政治地图、经济地图和文化地图。

1776年,英国发明家瓦特发明的第一台蒸汽机投入商业生产,标志着人类社会进入英国为首的工业革命时代。蒸汽机在很广泛的领域里逐步得到了推广与应用,其中1807年富尔顿建造出蒸汽轮船,标志着远洋航行大众化的启动,促进了新老世界之间的相互探访。欧洲人面向全球的军事扩展、人口殖民、产业建设和世界贸易走向深入,至第二次世界大战结束的1945年,工业和科技的双重发展奠定了今天世界地图的基本格局。

1945年“二战”结束以来,尽管有美苏为首的冷战的冲突,但以美国引领的全球化、城市化、现代化的进程始终占领主流。虽然业界普遍把1841年托马斯·库克组织的世界第一次商业性旅游活动视为近代旅游活动的开端,但是只有在“二战”结束之后的大众旅游才是现代旅游时代的大规模呈现阶段。现代旅游期在人类游历发展史的漫漫长河中,虽然只有短短70多年,但却出现了一系列历史上从未有过的巨大变化:中产阶级逐步成长壮大,形成了大规模的出行社会需求;在航空器、高速公路与高铁技术的支持下,人类的出行距离与出行速度不断增加;旅游产品供给不断丰富,形成了观光益智、休闲度假和商务节事三足鼎立的基本格局;随着全球城市化、工业化的基本完成,各国都不同程度出现了由制造业向服务业的产业结构转型,政府的产业政策也出现了更加重视旅游服务业的倾向。在上述一系列促进因素影响下,游历的个人动机与社会功能,已经由早期的地理知识积累和中期的宗教传播和商业贸易,转变成为以国民个人及其家庭的愉悦性的休闲度假、企事业机构获取发展机会的商务活动为主流的普遍生活方式和广泛社会组织行为。

各时期“游历”记录中的世界景观及其变化▲▲▲

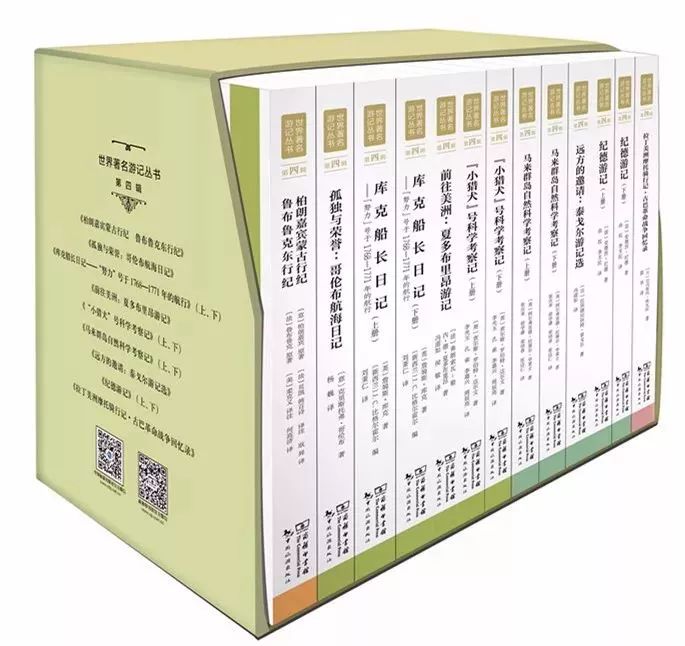

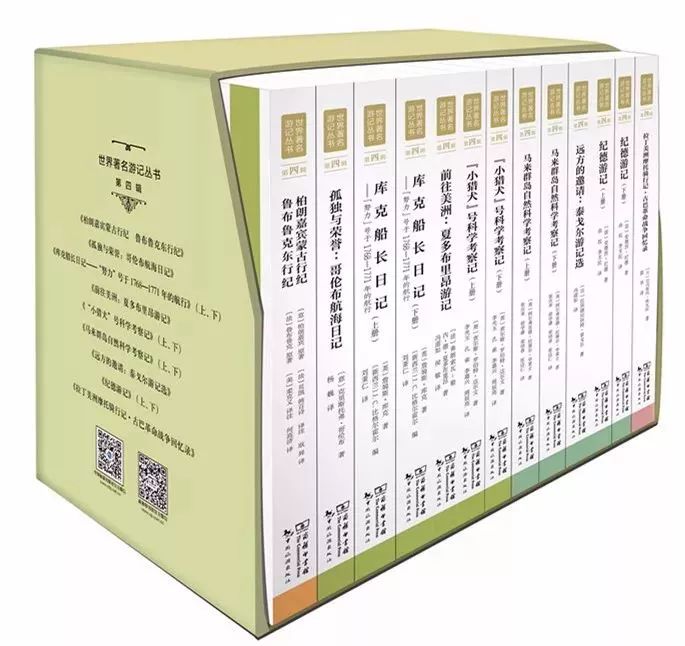

在构建了以“游历”为基本学术理论体系和初步划分的四个游历发展分期之后,我们就可以从相当庞杂的游历记录中选择若干种代表性作品,构成本丛书的第四辑阵容。经过丛书指导委员会各位专家的推荐,适当考虑不同历史分期、游记作者的国别分布,以及作品覆盖的游历目的地区域等几个因素的平衡,最终我们确定了10种13册代表作,以帮助读者一窥人类游历史框架下的世界景观的特点及其变化。

由于“二战”之后出现的游历记录仍处于观察阶段,我们着重选择了古典旅行期、地理发现期和科技驱动期三个时期形成的游记作品。其中古典旅行期作品2种,都属于欧洲传教士前来中国元朝蒙古王庭的官方出使行为;地理发现期游记2种,分别代表发现美洲和发现澳洲的探险旅游;科技驱动期比较集中,选择了5种游记,分别包括地理发现、科学考察和旅行文学三类作品;现代旅游期仅收入1种,也是仅有的一部涉及拉丁美洲的游历记录。

01古典旅行期:军事征服与宗教传布相穿插的政治景观

郑和及哥伦布之前的古典旅行期,人类获得外部世界的地理知识的主要途径是军事征服、商业贸易与宗教传布。商业贸易是不同地区和国家之间实现商品交换的必要人类社会活动,无论是和平时期还是战争期间,它都不可或缺、不会消失,而且多数以私人形式为主要组织方式,留下的游历记录相对于军事征服及宗教传布这种有组织的旅行模式就要少得多。本辑收录的两种古典时期的游记,《柏朗嘉宾蒙古行纪》和《鲁布鲁克东行纪》就是典型的宗教兼政治组织的罗马教廷派往东亚的蒙古帝国军事征服时期的政治使节留下的游历记录。

游历史分期

种号

册号

书名

原作者

出行年代

古典旅行期

1492年之前

1

1

柏朗嘉宾蒙古行纪

[意]柏朗嘉宾原著,[法]贝凯、韩百诗译注,耿昇译

1245-1247

2

鲁布鲁克东行纪

[法]鲁布鲁克原著,[美]柔克义译注,何高济译

1253-1255

地理发现期1492-1776

3

2

孤独与荣誉:哥伦布航海日记

[意]克里斯托弗·哥伦布著,杨巍译

1492-1502

4

3

库克船长日记——“努力”号于1768-1771年的航行(上)

[英]詹姆斯·库克著,[新西兰]J.C.比格尔霍尔编,刘秉仁译

1768-1771

4

库克船长日记——“努力”号于1768-1771年的航行(下)

科技驱动期

1776-1945

5

5

前往美洲:夏多布里昂游记

[法]弗朗索瓦-勒内·德·夏多布里昂著,冯道如、侯敏译

1791

6

6

“小猎犬”号科学考察记(上)

[英]查尔斯·罗伯特·达尔文著,李光玉、孔雀等译

1831-1836

7

“小猎犬”号科学考察记(下)

7

8

马来群岛自然科学考察记(上)

[英]阿尔弗雷德·华莱士著,张庆来、徐学谦等译

1854-1862

9

马来群岛自然科学考察记(下)

8

10

远方的邀请:泰戈尔游记选

[印]拉宾德拉纳特·泰戈尔著,冯道如译

1878-1930

9

11

纪德游记(上)

[法]安德烈·纪德著,由 权、李玉民译

1889-1935

12

纪德游记(下)

现代旅游期

1945年以来

10

13

拉丁美洲摩托骑行记·古巴革命战争回忆录

[古]厄内斯托·格瓦拉著,陈 华译

1951-1952

1956-1957

13世纪中叶,欧洲正处于基督教罗马教廷与神圣罗马帝国皇帝的双重统治之下,而来自亚洲蒙古高原的蒙古骑兵在贵由汗率领下正在大举进攻东欧诸国。公元1245年4月,意大利人柏朗嘉宾(Jean de Plan Carpin)受罗马教皇委派担任教廷使节出发前往蒙古,意欲劝说蒙古军队停止攻伐杀戮并皈依基督教。他经过两年半多的时间穿越大漠峻岭,跋涉万里从法国里昂来到中亚草原和蒙古高原,分别到达西蒙古拔都幕帐和位于哈剌和林的蒙古皇帝驻跸之所,参加了贵由皇帝的登基大典。1247年11月又经过一年多的长途跋涉回到了法国里昂。后世出版的《柏朗嘉宾蒙古行纪》就是在柏朗嘉宾回法国后向教皇(当时罗马教皇因躲避与罗马皇帝腓烈特二世的纷争而暂时移居法国里昂)用拉丁文撰写的出使报告《蒙古史》的基础上形成的。汉唐之后,丝绸之路久已阻隔,欧洲与亚洲之间的交往基本没有完整的旅行记录,商贸交通大多数情况下是分段进行,因此在柏朗嘉宾有机会经过漫漫长途颠簸终于在13世纪中叶访问蒙古高原及其已经征服的中亚及中国北方,将沿途所见所闻和专门搜集的军事情报报告给教皇和欧洲上层人士之后,引起当时欧洲社会的广泛关注。柏朗嘉宾也是中世纪欧洲最早直接出使东方并留下游历记录的欧洲人,成为东西方恢复直接联系后的最重要的记录者之一。

继柏朗嘉宾出使蒙古帝国六年之后,即1253年5月,在罗马教皇组织十字军东征的背景下,又一位欧洲使者同时也是基督教教职人员鲁布鲁克(William of Rubruk)受法兰西国王圣路易士九世派遣再次前往中亚的钦察草原拜会拔都汗,并奉拔都汗的旨意前往蒙古帝国觐见蒙古皇帝蒙哥大汗,在蒙古王庭哈剌和林滞留半年左右后获准离开,于1255年6月回到塞浦路斯,8月抵达北非港口城市的黎玻里,并在那里写下了他的旅蒙历程,也就是流传至今的《鲁布鲁克东行纪》。

在本丛书前三辑中,我们曾经选入了其他几部发生在古典旅行期的重要游记作品,包括5世纪初的法显《佛国记》、7世纪上半叶玄奘《大唐西域记》、8世纪中期《鉴真和尚东征传》,它们都是宗教传布(取经)活动的游历记录;13世纪初耶律楚材《西游录》、同一世纪末期周达观《真腊风土记》、14世纪中叶《伊本·白图泰游记》、15世纪上半叶郑和大航海准军事行动留下的马欢《瀛涯胜览》、15世纪20年代盖耶速丁《沙哈鲁遣使中国记》,则是伴随军事征服、准军事行动或外交使团出访的随行记录;13世纪下半叶马可·波罗所著《马可·波罗行纪》,出于商业旅行的目的而记录描述了特殊的跨大洲经历。这些游记都有一个基本的特点,军事征服或威慑、宗教传布与朝觐,夹杂着政治外交目的,偶尔有一些商业活动,形成了古典时期游历记录的主要特色。

02地理发现期:亚欧非大陆之外的“崭新”世界

中国明朝的郑和和西班牙国王支持的哥伦布的远航事业都是发生在15世纪的伟大历史里程碑式事件,而且郑和舰队的航行甚至要比哥伦布舰队早87年。但是为什么哥伦布航行事件带来的影响要远远大于郑和的航行呢?因为人类主流文明,包括探险文化的积累、人类对全世界地理知识的了解,主要还是集中在欧亚大陆及非洲环地中海沿岸、非洲东西海岸,而1492年哥伦布的航行则把人类的视野一下子从旧大陆领向了中部美洲、南北美洲、大洋洲和南北两极等新的地理空间。哥伦布之后,环球航行以及伴之产生的跨洲贸易、旧大陆向新大陆的大规模移民、西方海上列强特别是西班牙、英国在全球建立新的殖民地、随后就是殖民地国家逐步谋求并获得独立,从而根本上重塑、改变了世界人口、政治、经济和文化地图。

根据哥伦布本人留下的航海日记、远航途中给友人的书信、哥伦布之子赫尔南多·科隆关于其父的传记等材料编辑成书的《孤独与荣誉:哥伦布航海日记》,记录了出身于意大利热那亚的克里斯多弗·哥伦布(Cristoforo Colombo)如何获得西班牙国王和王后的支持,带领一支西班牙旗号下的舰队横越大西洋向西航行“发现”美洲新大陆的过程(当时他还以为他所抵达的加勒比海是中国或印度大陆外的海面呢),不过哥伦布前后四次(1492年、1493年、1498-1500年和1502年)航行所及的目的地,主要是中美洲东侧的诸群岛。

实际上,哥伦布并非欧洲第一个有记录的发现美洲的人,具有海盗血统的北欧维京人莱夫·埃里克森(Leif Erikson)早在公元1000年前后就已登上了加拿大和美国东北部的一些陆地,比哥伦布“发现”美洲早了差不多500年。但是埃里克森的北美之旅对人类社会的影响根本无法与哥伦布相提并论,因此历史上也就没有留下多少痕迹。

继哥伦布“发现”中美洲一带的陆地并宣布这些地方为西班牙国王所有之后,步其后浪接踵而至的欧洲航海家、探险家相继踏上了北美洲、南美洲的广袤土地。就在哥伦布第三次航行加勒比海的时候,1499年,另一位意大利航海家亚美利哥(Amerigo Vespucci)跟随葡萄牙人的船队沿着哥伦布走过的航线来到南美洲,并测绘了南美洲东北地区的地图。回到欧洲之后他写了一本《海上旅行故事集》并于1507年出版,书中纠正了哥伦布误认为美洲为印度的说法,为欧洲读者绘声绘色地介绍了新大陆的地理景观和人文色彩。根据亚美利哥的游记资料,欧洲人修改了当时流行的世界地理教科书,并将这一片新大陆用亚美利哥的名字命名,这才有了今天亚美利加、美利坚、美洲等地理名称的产生。

在整个地理发现期,前后进入美洲大陆旅行的著名探险家和征服者包括凯博特(John Cabot,1497)、欧亚达(Alonso de Hojeda,1499)、卡布罗(Cabral,1500)、科提-里尔(Gaspar Corte-Real,1500-1501)、麦哲伦(Megellan,1519)、科尔特斯(Hernan Cortes,1519-1526)、皮萨罗(Francisco Pizarro,1522-1535)、达·韦拉扎诺(Giovanni da Verrazano,1524)、洛埃萨(Loaisa,1525)、德·维卡(Cabeza de Vaca,1527-1536)、卡蒂埃(Jacques Cartier,1534-1542)、德·索托(Hernando de Soto,1538-1542)、科罗拉多(Coronado,1539-1543)、奥里兰纳(Francisco de Orellana,1541-1542)、贝里奥(Antonio de Berrio,1584-1591)、香帕兰(Champlain,1603-1615)、哈德逊(Hudson,1609)、斯科腾与勒·麦尔(Schouten and Le Maire,1615-1616)、丹卡尔兹(Jasper Danckaerts,1679-1680)、德·里维拉(de Rivera,1724-1729)等一长串名字。限于篇幅,这里对南北美洲大陆的地理发现、艰苦探索和血腥征服就不再一一赘述了。

与美洲大陆的被“发现”相比,欧洲人对大洋洲和太平洋的探索因为隔着中美洲的障碍,以及穿越南美洲与南极洲之间的海峡的困难,要延滞了200多年。海上的主角也由荷兰人、西班牙人、葡萄牙人、意大利人逐步变成了英国人。1768-1779年期间,英国皇家海军的库克船长(James Cook)完成了三次穿越世界上最大的水体——太平洋区域的地理秘密的探索航行壮举,探索的范围从北极圈到南极洲,从澳大利亚到南部美洲。作为一名技术高超娴熟的航海家和地图测绘高手,他在考察广袤无垠的太平洋区域的十年间,对塔希提、澳大利亚、新西兰、马克萨斯群岛、夏威夷、复活岛、阿拉斯加威廉王子湾等地,都一一登临考察并绘制地图。《库克船长日记:“努力”号于1768-1771年的航行》记录下了库克船长的第一次海上探索活动。

1772年库克获得批准进行第二次太平洋考察航行,次年实现了欧洲人第一次穿越南极圈的探险。1774年乘坐的船只抵达历史上从未记载过的低纬度热带群岛。1776年接受指令第三次出行,探索寻找途经北欧海域、能够与美洲等国家通航的西北通道。1777年探险队考察了新西兰、汤加、地理学会岛,1778年初库克发现了夏威夷岛,但不幸的是,1779年2月在与夏威夷土著发生冲突的过程中,库克船长被杀身亡。

库克船长的不幸去世,并未影响其后继者对南太平洋及其诸多岛屿的航行探索。菲利普(Arthur Philip,1783-1793)、德·拉帕鲁斯(Jean-François de Galaup de Lapèrouse,1785-1795)、布莱伊(William Bligh,1787-1810)、马莱斯皮纳(Alejandro Malaspina,1768-1794)、温哥华(George Vancouver,1790-1795)、弗林德斯(Matthew Flinders,1791-1805)等诸多航海家和探险者,真可谓前赴后继,奋勇向前,将太平洋上的与世隔绝的孤独群岛,与欧亚大陆上的繁忙热闹的世界,又重新连接了起来。

欧洲航海探险家除了在哥伦布带领下通过向西航行以实现与东方的联系目的外,他们也没放弃绕过南非继续向东以接近东方的努力。1497年葡萄牙探险家达伽玛(Vasco da Gama)绕过好望角找到了这条绕过地中海、红海的新的通向亚洲的航路,于1498年抵达印度的古里(科泽科德)。自此亦有大量欧洲商人和自然历史考察者经由好望角航路再次建立了与南亚和太平洋沿岸诸国的联系。

03科技驱动期:工业革命、自然探索与文化冲突

人类社会进入18世纪中叶之后,作为其前数个世纪欧洲文艺复兴思想解放产生的积极成果,欧洲各国资本主义萌芽相继出现,特别是英国的创新创造和知识生产非常活跃,知识产权意识得到社会普遍认可,瓦特在蒸汽机的发明过程中不仅获得过专利的保护而获得可观的经济收益,而且发明过程本身也因其他专利拥有者的保护而延迟了蒸汽机得到商业应用的进程。文艺复兴带来的思想解放、动力机械催进的工业革命,让跨大洲的旅行、游历变得不再是极少数探险家的狭小领域,而成为更加广泛的军事占领、移民殖民、全球贸易、科学考察和思想产品的技术后盾和商业途径。

经过1776年(蒸汽机应用)至1914年(“一战”爆发)其间近140年的工业革命、科技发展和殖民势力竞争,资本主义在旧大陆的欧洲和新大陆的美洲主导下进入了帝国主义阶段,由于新旧力量、新新力量之间利益瓜分冲突、地缘政治结构重组的不平衡到了临界点,最终以第一次世界大战(1914-1918)和其后不久的第二次世界大战(1939-1945)作为了极端的调节手段,其结果是美苏二强争夺世界霸权并于1991年苏联解体而使美国获得世界警察地位。任何时代的巨变,都会在游历作品中找到详细而现场的记录。在两次世界大战之前的世界游历发展史上,形成了极为丰富的以自然地理考察和人文观察思考为特色的旅行纪录作品。

从1492年美洲被欧洲人“发现”,到1776年美国宣布独立建国,欧洲殖民者花了近300年时间占领了广袤的原来由北美印第安人、中美玛雅人和南美印加人开拓的家园。等到法国作家和政治家夏多布里昂1791年访问美国东北部时,他已经可以像今天的国际旅游者那样进入别国进行一番文化考察了,《前往美洲:夏多布里昂游记》虽然在他结束旅行回到法国30多年后才正式出版,但他对初创的美国欧洲移民与当地印第安人的文化碰撞和异质文化的体验却仍记忆犹新。夏多布里昂游历美国的时代,正是美国立国未久国土面积尚未西扩之时,印第安人的分布和交流还十分广泛,所以他得以对北美印第安人的习俗、历法、医药、语言、宗教、军事等方面情况都有机会直接了解或间接获取。200多年后的今天,造访美国的国际游客就很难再有机会观察到如此不同的印第安文化景观了。除了夏多布里昂,19世纪还有许多旅行家因为各种使命和兴趣横穿美国东西,进行了整个国家向西部进军之前的先锋队考察,他们包括刘易斯和克拉克(Lewis and Clark,1804-1805)、厄斯特连斯(Astorians,1811-1812)、弗雷蒙特(Frèmont,1842-1846),以及1853-1854年间兵分四路举行的太平洋铁路选线勘察旅行。

但是科技驱动期最显著的特征就是旅行者对自然界,特别是新发现的美洲大陆、南太平洋诸岛的地质学、生物学和人类学的考察,并形成了丰富而宝贵的标本资料,在此基础上得益于欧洲的思想解放和科学创新氛围,一大批影响了整个人类知识体系和文明水平的理论被创造出来,其中包括达尔文的生物进化论、华莱士的动物地理界线、洪堡的综合地理学理论等。

达尔文的《“小猎犬”号科学考察记》为今天的读者再现了1831-1836年六年间达尔文随英国海军舰队组织的环球科学考察旅行所观察、收集和思考的博物学(自然历史)研究与生物进化理论形成过程。他们的环球航行从英国普利茅斯军港出发,向西南方向航行经过佛得角,越过大西洋到南美洲,沿着巴西、阿根廷的沿岸南行,穿过麦哲伦海峡到达太平洋海域,沿南美洲西海岸智利和秘鲁的岸线北上,抵达加拉帕戈斯群岛后转向西行进入塔希提、新西兰和澳大利亚海域。船队途经澳大利亚南部海面和印度洋南部地区,经过南非好望角返回大西洋航行,再次经过南美洲最终再返回到英国。

另一位同样来自英国、同样在生物进化论方面做出巨大贡献的博物学家就是与达尔文同期的华莱士(Alfred Russel Wallace)。华莱士令人敬佩的地方不仅在于他的专业素养和学术贡献,另一个值得敬佩的地方是他的坚韧不拔的精神。1848年他和合作伙伴前往南美亚马孙河和内格罗河考察,途中采集了大量动植物标本但却在1852年海运回英国的途中遭遇船难,失去了全部标本。对此他并不气馁,1854年转赴马来西亚,在马来群岛他花了8年时间用来广泛旅行和考察,采集标本,等到1862年回到英国时,他才发现装标本的大大小小的箱子堆满了房间,其中包括三千余件鸟类皮羽、两万多只甲虫与蝴蝶以及一些哺乳类和陆生贝类动物标本。《马来群岛自然考察记》生动地再现了他的8年游历,在整理研究这些动物标本时,华莱士发现在地理空间上这些物种的分布存在某种规律,最终他发现动物种属在某一条分界线的两侧具有明显不同,线的西北部为印度马来区,东南部为澳洲马来区。人们后来把这条重要的自然地理分界线称为“华莱士线”。

与自然科学领域的巨大进步相呼应,人文和艺术领域在19世纪下半叶和20世纪上半叶也发生了深刻的变化:纯文学创作较多地感受到了工业化、殖民发展、全球化带来的跨文化碰撞与社会矛盾的冲击。很显然这个时期新旧大陆之间的社会冲突和文化碰撞,更多地吸引了旅行者,特别是大文豪们的关注,各类游记也呈现出了这些文化冲突的表征。世界文学界出现了一批擅长非虚构作品的作家,如法国大文豪雨果,诺贝尔文学奖得主泰戈尔、海明威、纪德等的游记作品。

《远方的邀请:泰戈尔游记选》是曾以《吉檀迦利》获得1913年诺贝尔文学奖的印度诗人泰戈尔(Rabindranath Tagore)旅行各地的游记散文集。作为一位以孟加拉语为主写作的印度人,身处英国在印度建立的殖民统治制度中,一方面曾赴英国伦敦大学学院留学,另一方面回国后反对英国的殖民统治,泰戈尔的作品非常具有现场感地呈现了现代旅游期到来之前世界格局的重组与剧变时代的浓厚特征。游记选集包括四个不同阶段泰戈尔前往不同国家的旅行、游历记录,即1878-1880年留学英国、1916年日本纪行,1924年中国讲谈,以及1930年的俄国书简。

法国作家纪德(Andre Gide)也是一位诺贝尔文学奖(1947)获得者。纪德不仅喜爱写作,而且非常喜欢频繁地旅行,一生中到过瑞士、意大利、阿尔及利亚、德国、英国、刚果、乍得、苏联、埃及、希腊、西非、摩洛哥、突尼斯、黎巴嫩等许多国家游历,有的地方甚至造访过多次。丰富的旅行经历为纪德提供了丰富的观察和多产的写作,游记散文本身也成为其文学作品中一个别有特色的领域。《纪德游记》一书根据其所到访的国家,分为相互独立的几个部分,即早期对法国布列塔尼(1889)和法属领地阿尔及利亚(1895等多次)的旅行,中期对土耳其的访问(1914)和非洲刚果、乍得两国的深度旅行(1925),后期应苏联政府邀请对苏联进行了期待已久的访问(1936),但游记本身在1937年又做了补正,实际上是对苏联模式由推崇转变为质疑的变化。从纪德的态度变化可以预感到,“二战”前的世界隐藏的文化冲突已经逐渐显现出来。

04现代旅游期:北半球主流与南半球非主流的碰撞

“二战”结束后,世界进入了城市化和全球化进程。在此过程中,无论西东,世界最终都选择了城镇化、现代化的主流,资本主义国家相当大程度上考虑了社会公平,而社会主义国家相当多地吸纳了市场经济的效率优势。游历写作在两种社会思潮的整合过程中进入了后殖民化的发展高峰时期。尽管如此,与发达的资本主义国家如北美和欧洲、日韩诸国,和人口众多力量较强的大型国家如中国、俄罗斯与印度(它们都集中在北半球)相比,那些主要位处南半球、经济实力相对较弱的拉丁美洲、南部非洲诸国,可谓在全球旅游发展和游记创作中仍然处于非主流状态。

从现代旅游期由北半球主导的游历记录主流来看,两位诺贝尔文学奖获得者的游记文学巨匠,出生于美国的斯坦贝克(John Steinbeck,1962)和英籍印度裔作家奈保尔,担起了这个伟大的游记文学繁荣的主角大梁。特别是奈保尔(Vidiadhar Surajprasad Naipaul),也许是诺贝尔文学奖历史上第一个主要从游历颠簸的社会体验中获得创作灵感并摘得诺奖桂冠(2001)的作家。他的祖先是被作为美洲种植园的劳工从印度输入到特立尼达和多巴哥的。1950年他到英国留学并留居英国,20世纪60年代开始连续到各国旅游。长期的旅行生活使奈保尔更深刻地观察了社会,也形成了他鲜明的文化旅行家的写作风格,使其成为“无国界”作家的代表人物。

加入这个游记文学大合唱的诺奖作家还包括德语作家、1981年诺贝尔文学奖得主卡内蒂(Elias Canetti)和他的游记《谛听马拉喀什》;土耳其作家、2006年诺贝尔文学奖得主帕慕克(Ferit Orhan Pamuk)及其城市游记《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》;1983年诺奖得主、英国当代最伟大作家之一戈尔丁(William Gerald Golding)及其关于埃及的游记《埃及纪行》等。著名历史学家汤因比(Arnold Joseph Toynbee)也在其退休之后加入了游历世界观察世界的行列。在世界进入后城市化、信息化、全球化高潮期,把世界游记发展称为诺奖得主和人本主义时代,并不为过。

作为本丛书仅有的南美洲出身的游记作者、同时也是古巴革命家的切·格瓦拉(Ernesto Guevara)在20世纪产生的全球影响,已经超出了他曾经表现出的南美不羁的驾驶摩托闯世界和跟着卡斯特罗打游击的青年形象,作为20世纪非主流的典型代表人物,切·格瓦拉已成为反主流文化的普遍象征、全球流行文化的标志、西方左翼运动的象征,并被《时代》杂志选为20世纪百大影响力人物之一。读者可以从《拉丁美洲摩托骑行记·古巴革命战争回忆录》一书的字里行间,去读懂格瓦拉是如何从一个阿根廷出身的学医的大学生,变成为流行全世界的时尚标志:其头像照片(阿尔贝托·科尔达Alberto Korda摄)已成为出现在T恤上次数最多的照片,“世上最知名、最有魄力的照片”,并且成为追求公义和理想、反战、英雄主义以至反全球化的象征。

在这个后现代主义流行的新时代,另一种非主流的游历倾向就是追求极简主义的生活方式,其中也包括旅行方式。人们已经对欧美长期主导的工业化及其对资源环境过度的滥用表现出厌恶,寻求逃离的心理期待成为很多人出行游历的动机。追寻和回归表现在许多旅行家的游记中,其中日本人类学家、旅行家关野吉晴在其两卷本的《伟大的旅行》中,以传统的旅行方式重走了人类从非洲起源、逐步迁徙、扩散到亚洲、跨越白令海峡到达北美并最终抵达南美洲的漫长历程(尽管关野的旅行是溯源逆行的),试图在苦行中寻求“我们从哪里来?我们往哪里去?”的深刻答案。后现代主义时代的旅行,简单地说就是“少索取自然、多听从内心”。

转载、引用请注明。