观鉴 | 锐眼观天下,毒舌鉴是非。

导语:皇权怎么不下县?

“皇权不下县”的认识是不对的。

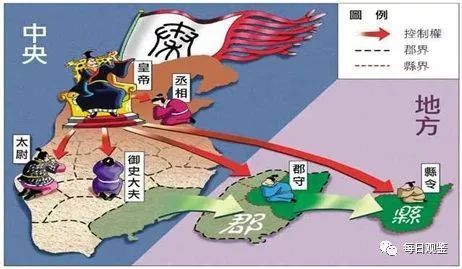

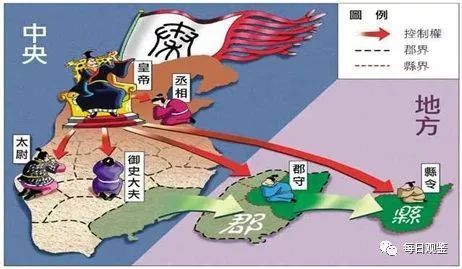

中国的中央集权帝制最基本的特点,就是皇帝直接可以向农民征税、征兵,这正是皇权最明显的宣示!

如果皇权不下县,那么秦始皇怎么发百万民夫,搞阿房宫、万里长城、秦始皇陵和秦直道“四大工程”?如果皇权不下县,那么隋炀帝怎么几百万几百万地征民夫,修大运河、营造东都、三征高句丽?

01

皇权的拳手最粗最黑,力量也能一杆子捅到底的!

想想农耕帝国最基本的制度就是齐民编户,都搞户籍制了,清算到你几口人,几口地了,搞这个东西干什么?吃饱了撑的,就是统计一下数目?

“齐民编户”的目的非常明确,就是皇帝要向你征税,向你征兵。读读杜甫的《三吏三别》,其中有一句:

“暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。”

满满的皇权下县既视感,你无处可逃的,必须交田租税赋,必须服兵役。

“皇权不下县”纯属某些人一厢情愿的意淫罢了。

古代缺乏基层组织属实,宋以后乡村宗族势力比较强大也属实,但乡村从来都不是法外之地,一县除了县官,还是乡吏,基层社会还是一个“吏民社会”,谈不上“宗族社会”的。宗族势力并不是皇权的对立面,而恰恰是皇权的维护者。

考中国基层管理,大体以中唐为界,分成前后两个发展阶段的。

中唐之前是“乡官制”,配套的“乡里制”。

中唐之后是“职役制”,配套的“保甲制”。

“乡官制”历史相当悠久,始建于西周,已有3000余年的历史了。

先秦时的诸侯国,即使是周王室实际控制也是王畿之地。而王畿之地的老百姓分“国人”和“野人”的,其中“野人”并非“大脚怪”等传说中的奇异物种,而是居住在乡里的人,周朝就设置了乡大夫、乡师、党正、族师、闾胥、比长等等官职的。

据史载,秦汉时期,“十亭一乡,乡有三老,有秩、啬夫,游徼……游徼徼循禁贼盗。”朝廷授予地方官员一定的权力,即根据人口多寡可随时调整和变动“乡”的建制规模及员额编制的。

从一些史料就看到乡官有一大堆的,什么县吏、乡史、曹掾、学官、亭长、牢监、录事……的确只有县令一人算“官”,但他之下无数的县吏也都是中央任命、管辖的。

这些乡官是用来执行朝廷税收等事务,而国家则对乡官“命之以秩,颂之以禄”,是名正言顺的“公务员”,而且拿的俸禄也不低!

但到唐朝中期以后,生产力不断地提高,人们有了余粮,就会考虑二胎问题,人口也多起来了。

人口多了,一方面一些新问题诸如因贫铤而走险、自然资源紧张等都需要设立新部门来解决,另一方面,一些掉部门可能在社会发展的过程中失去了意义,但为了保持国家的稳定,在还养得起的情况,皇帝还不敢擅自裁撤他们官职,旧的不去,新的不断来,官僚机构变得越来越臃肿,官员增长比人口增长的速度快,于是,皇帝在制度上设计动手脚了,能不能取消乡官制,让他们只干活不领工资?这样“职役制”就开始出现了。

在职役制中,乡村的管理者们不再是政府官员了,也不由固定人选担任,而是百姓轮流充任,上级赋予的权力没了、工资也没了,乡村成为了真正意义上的基层自组织。

而隋唐实行“科举制”本身为这个转变创造了条件,已经“官”与“吏”分设,“官”作为“士”身居要职,而“吏”的地位逐渐降低,颇有义务服役的性质,乡官从某种程度上讲不再是官,乡制逐步从“乡官制”向“职役制”转变。

自此,隋唐至清末的千余年间,我国乡里社会的政治下层,实由“官治”而沦为“吏治”(半官式之绅治)。在“乡官制”之下,在基层做官,还是个肥差,相当于公务员的;而在“职役制”之下,在基层做事,那是苦差事,相当于服苦役。

而大家热衷于的“皇权不下县”的乡村自治的情况,一般只在皇权衰落的时期出现,基本到了改朝换代的最后时期。

比如清末民初出现“乡村自治”的形式,但不能将这个时期当作中国乡村的惯例,这是只特例!特殊时期的特殊现象。那个时期,不仅是乡村了,连县、省甚至大半中国都在搞自治了,比如东南搞自治、搞自保,那时帝制已经处于瓦解状态。

从西周开始到清朝末年,无论是“乡官制”,还是“职役制”,都能妥妥地实现皇权下县、下乡、下村,直到下到每家每户,乃至每个人身上的。

所谓的“皇权不下县”是在特定时代和地域才有的。在华南福建、广东一带,宗族的兴起始于明朝,直到现在宗族在华南某些区域仍是相当强势的。正是宗族的强势抵消了部分皇权。这也部分解释了,现在华南华东一带的政府较之其他地方不是更强势,市场经济也相对繁荣。

事实上,从秦汉以来,并不鼓励“宗族化”的,而且一直致力于拆户的,魏晋南北朝虽然确实发生了宗族化,但中古的宗族化只发生在士族权贵中,而平民只是依附于这些大族的坞壁田庄中,本身并没有宗族化,依然是核心小家庭为多,且后来的隋代又推行了拆户政策。

从时间上讲,中国农村的宗族化(如出现独姓村现象),大概也只是宋代之后的事情,直到明清两代才开始多起来,尤其是清代,大量宗族组织的出现和成型都是在清代。

02

皇帝老儿端坐在龙椅之上,自己又不种地生产,那么钱粮从哪里来?如果权不下县,那么钱粮怎么要上来呢?

“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,你几个小小乡贤、族长搞“小清新”想乡村自治,做土皇帝不成?你以为在“大一统”的地盘上,还想弄出个世外桃源,真你以为不生活王土之上了?

想想几个场景,一般地方官员投降往往会奉上户籍,代表的是什么呢?户籍里面有老百姓的基本情况,就可以收税,可以征兵,相当于拿到能割的韭菜,才能维持统治。

完全有制度安排,来防止这种现象出现!

刚开始的“乡官制”是拿俸禄的,“食君之禄,当怀君之忧”,而变成“职役制”就是你服役的义务。

面对乡官或者乡吏,作为老百姓可不可以傲骄地说:“天高皇帝远,我不交,不交,就不交!”

皇帝就想着法子来治你,治你的方式是血淋淋的,完全是霸王条款,相当于“你不听老子的话,信不信老子削死你,削死你全家,削死你全村,削死你全乡……”

对,就是大搞连坐,在秦朝的时候,搞“什伍连坐”;在宋朝的时候,搞“保甲连坐”,这种“天子一怒,伏尸百万”磨刀霍霍的“连坐法”伴随着中国的帝制始末的。而连坐制能够实施的基础是什么?就是户籍编制的基础上实行的!

那怕是宋朝后宗族势力开始出现,但是宗族势力依然不是皇权的对手,只不过,皇权的合作伙伴。

在明朝的时候,明朝大儒王阳明巡抚南赣期间,推行“十家牌法”,每家置一牌,上书家庭籍贯人口,有无暂住人口,以备官府考查。十家仍置一大牌,上书十家情况,日轮一家负责审察,如发现面目生疏之人、形迹可疑之事,应立即报告官府。若有隐匿,十家连罪。

正是有了连坐制的支持,基层组织成员的利益被深度捆绑了,皇权得以通过乡贤及其控制的社会组织传递到基层,国家治理与基层治理实现了无缝衔接。

当乡吏下来开展工作,一些乡贤们主动包搞掂,是怎么回事?而乡贤们一般又是宗族之长?这是怎么回事?他们知道自己不服从皇权,那就是要大作死,要遭到团灭、族灭的结局。

不要认为乡绅阶层成为乡村治理的主导力量,就是乡村自治了,这是皇权之下,抓大放小,搞掂几个家长,就是水到渠成。

须知在皇权之下,没有被遗忘的角落,更没有世外桃源的。世外桃源只不过出现在陶渊明的作品里。

就像文官阶层成为帝国治理的主导力量,并不说明皇帝就像空气一样,不存在了,恰恰说明士绅阶层、文官阶层都从属于皇帝,都在努力地为皇帝服务,完全可以“自干五”地让帝制运行起来。

所谓的“乡绅”社会其实是种近代才有的东西,明清以来东南沿海经济发展、国家动荡约束力下降的结果——即使是这样还要有保甲呢。中国古代的集权力和对人身的控制绝对是同期全世界最强的,没有之一。

中央集权,大家都围着皇帝在转,帝国的核心轴就是皇帝。

上篇《问祖》——祖先的走来的足迹:

1、“出非洲记”

2、“入亚欧记”

3、“进中国记”

正篇《脉络》——历史脉络很粗很黑:

1、禅让密码——尧舜禅位的血腥游戏

2、马肝有毒——汤武革命的历史隐义

3、一把尿壶——生于不义的东周

4、百家争鸣——诸侯争霸的伴奏曲

5、秦汉帝国——古典华夏之形成【上】

秦汉帝国——古典华夏之形成【下】

6、以武立国—可以下酒的汉家雄风【上】

以武立国—可以下酒的汉家雄风【下】

7、乱世迷药——自食药丸的司马晋朝

8、士族凶猛,皇权的敌人和盟友

9、子宫的黑暗——五胡乱华

10、隋唐帝国,华夏的黄金时代

11、藩镇割据,唐王朝的养蛊之道

12、华夏弱腰,大宋姓怂【上】

华夏弱腰,大宋姓怂【下】

13、 “党争”之祸,司马光砸缸

14、王安石变法,变法流为变法子

15、元明清,断裂性、继承性和统一性

16、雪泥鸿瓜,不一样的元朝

17、大明劫,最大劫数还是皇帝

18、特务政治——明朝厂卫制度

19、白垩纪恐龙,失道者清朝

20、清文字狱,民族基因性退化

正篇《面相》——历史面相很厚很黑:

1、皇权政治,走向孤独的皇帝

2、相权衰变史,二号首长不好当

3、封建诸王,史上三次分封设计

4、勋贵功臣,“兔死狗烹,鸟尽弓藏”

5、外戚专权,后权参政的延伸

6、太监疯狂,不过皇家的奴仆

7、军头政治,不止的狼烟

8、官僚制的诞生,“货与帝王家”

书名暂定为《踪迹:中华的来龙去脉》,计划写作30万字,日更5000字左右,欢迎个人和机构友情资助。