房县园艺场古桥沟村安居工程

“2017年,房县精准扶贫工作先后接受国家、省脱贫成效第三方评估和检查,在全省扶贫成效考核中被评为A类等次,被表彰为全省易地扶贫搬迁先进集体;扶贫资金绩效考核获得全国通报表彰。”11月1日,在全省定点扶贫工作座谈会上,房县的发言再次受到省委、省政府领导的充分肯定。

时光荏苒,转眼又到冬季。行走在房县城乡,尽管天气已逐渐严寒,但城乡到处却呈现出一派欣欣向荣的景象。从农村基础设施建设到富民增收产业培育,从完善“1+N”脱贫攻坚政策体系到实施易地扶贫搬迁,从春季的“大走访、大排查、大帮扶、大产业、大宣讲”五大活动到现在的“进村住户、户户走到”活动,让房县广大干群普遍感受到了精准扶贫带来的成效和变化。

近年来,房县以精准扶贫统领经济社会发展,坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,聚焦贫困重点,聚集攻坚力量,严格执行现行扶贫标准,不断加快脱贫攻坚进程,2015年以来累计减贫21151户67868人,44个重点贫困村整村出列,目前动态调整后结存贫困人口27970户74692人。计划2018年完成12个贫困村出列、31619人脱贫任务,2019年全面实现贫困人口脱贫、贫困村出列、贫困县“摘帽”。

精准谋划 夯实扶贫根基

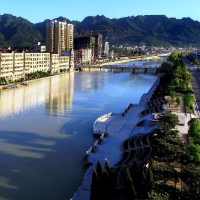

易地扶贫搬迁安置点

坚持高位推动,狠抓责任落实。建立县乡村“三级书记”主抓扶贫的组织体系,党政、县乡、单位与驻村“三同责”机制,统一指挥、分头落实的工作推进机制,大员上阵、全民参与的帮扶机制,严格督查、赏罚分明的奖惩激励机制以及任务清单、负面清单,分层级明确相应责任,成立产业扶贫、易地搬迁、金融扶贫、健康扶贫等18个扶贫工作推进领导小组,全面推行“单位包村、干部包户”两个全覆盖,组建驻村工作队283支,选派“第一书记”281名,动员86家企业参与村企共建,发动10690名党员干部、人大代表、政协委员、民营企业家等参与结对帮扶,以精准扶贫“大走访、大排查、大帮扶、大产业、大宣讲”五大活动为抓手,深入开展“进村住户、户户走到”活动。截至目前,全县各级干部采取统一入户、分村研究、分类施策、分户化解“一统三分”方式,累计走访贫困户和非贫困户84430户,实现走访全覆盖,收集各类问题38056个,整改落实35521个。

突出到村到户,强化政策支撑。从产业扶贫、易地扶贫搬迁、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、就业创业、基础设施配套等各个方面,进一步健全完善“1+N”脱贫攻坚政策体系,确保每一个贫困户都能享受至少一项以上的到户政策,每个村都有共享普惠政策;围绕脱贫规划,分年度制定资金统筹方案,按照到村到户到项目,精准使用、精准管理,2017年全县共统筹财政资金122804.74万元;围绕“到村到户到项目”要求,着力推动水电路信网等基础设施建设,兴建安全饮水项目236处,入户安装2.09万户,开工建设农村公路232条,完成路基680.1公里、路面285公里,启动224个村生产生活用电及农网改造,已完成158个集中安置点电力设施配套,宽带网络已完成入户33602户,开通和改造升级各类通信基站356个,新建村级卫生室174个,党群服务中心140个、村级文体广场139个,边远贫困村幼儿园30所。

精准施策 提高扶贫成效

古城宜居村庄

房县以“搬得出、稳得住、能发展、可致富”为目标,落实“进城进镇、进中心村、进福利院”三大集中安置,严守 “建房不举债、面积不超标、建新必拆旧”三条政策红线,依托城镇建设、园区建设、产业培育和生态建设,积极探索完善搬迁安置模式,截至目前,全县累计在建集中安置小区682个,计划安置19365户52815人;分散安置1440户5320人;进城安置2128户8212人;自主购房安置166户612人。

“搬得出”,坚持精准锁定对象、科学编制规划、节约建设成本,确保精准搬迁。严格按照“建档立卡贫困户”、生活在“一方水土养不起一方人”的地方、“自愿搬迁”三个要件确定搬迁对象,按“五靠近”(即靠近中心村、靠近集镇、靠近生态旅游区、靠近产业园区、靠近城区)的要求,将易地扶贫搬迁与乡村振兴相结合。

“稳得住”,强化因户施策、示范引领、配套服务,提升幸福指数。将搬迁与脱贫衔接,实行 “一户一策”,确保每个搬迁家庭都有至少一条脱贫路径、一项以上的稳定收入来源;先后建成军店中村凤凰山小区、青峰新城小区、窑淮陈家铺小区等一批不同地域、不同条件、不同等次、各具特色的搬迁安置区;坚持 “因地制宜、群众自愿、量力而行”的原则,每户配套1分菜园,每户按照12至15平方米的标准配建栏圈或农具房,20户以上的安置点根据需要建设面积适当的 “三用堂” (红事、白事、群众议事),10户以上的安置点修建公厕,并在大型小区配套路灯和环卫设施,提高搬迁群众的生产生活水平。截至目前,已配套菜园5151户14908人,配套产业6179户18663人,建设各类扶贫车间及产业基地270个带动搬迁对象6470户18265人,建设猪栏5299个,建设公共厕所343座,建设工具房19582平方米,建设红白理事堂9094.6平方米,建设文化广场84342.2平方米,建设垃圾处理池184个,在346个小区建立了小区管理制度。

“能致富”,发展特色产业、兴办扶贫车间、扶持创业就业,促进稳定增收。按照 “村村有产业、户户有项目、人人有事做”的目标,大力推行产业扶贫“八大模式”,支持有自主发展能力的搬迁户发展产业;充分利用安置点配套的厂房、小区一楼架空层,鼓励引导兆丰电子、华洲卫浴、麦登汽配、雄耀体育等企业参与,实现闲置人员 “从农民到工人”的转变,目前已建成扶贫车间50个,吸纳贫困劳动力1312人进车间就业,户均月增收1000元;鼓励搬迁户中有经营能力的人自主创业,开展 “订单、定岗、定向”菜单式培训,提高就业技能,增加务工收入,目前已组织技能培训7274人次、外出务工7339人。

精准发力 破解发展难题

扶贫产业——油葵

房县依托本地特色,围绕 “村村有产业、户户有项目、人人有事干、劳动有收入”目标,突出发展黄酒、中药材、食用菌等8大扶贫产业,参与扶贫的市场主体627个,建设扶贫车间、扶贫产业园、扶贫作坊392个,带动贫困户8305户27710人稳定增收。

突出市场引领、规划引领、龙头引领,科学选定产业。突出生态底色、地方特色、产品成色,因地制宜发展食用菌、林果、中药材、山羊、茶叶、蔬菜、黄酒、烟叶八大特色产业;按照 “宜种则种、宜养则养,种养结合,农文旅融合”的原则,科学划分中部综合产业区,重点发展绿色食品加工、生物医药、商业贸易等产业;东部绿色食品主产区,重点发展食用菌、高山蔬菜、水果种植等绿色食品生产;西南部生态旅游区,重点发展茶叶、中药材等林下产业;西北部观光农业区,重点发展观光农业。按照每村一个主导产业、每户一个增收门路、每个市场主体带动一批贫困户的思路,目前全县共培植规上龙头企业34家、农民专业合作社1117家,实现了每个产业都有龙头引领,每个村都有1至2家合作社带动的产业化发展格局。

聚焦“四种类别”,精准带动增收。让有劳动力、有发展意愿的贫困户实现种养增收。探索推广食用菌 “园区+”、中药材“租金+薪金+股金”、养羊“四包”、茶叶“租包结合”、魔芋“投种还种”、黄酒“统分经营”、养蜂“直通车”、能人大户和市场主体“双带”产业扶贫八大模式,把贫困户固化在产业链上,带动1.4万贫困户户均年增收2.5万元;让残疾人、留守老人、妇女实现就近增收。围绕促进贫困群众就近就业,增加工资性收入,引导县内工业企业把扶贫车间建到安置小区、搬到农户家里,全县建成扶贫车间47个,建设扶贫产业园、扶贫作坊956个,带动8000多人就近就业;让“三无”贫困户实现托管增收。鼓励村干部带头领办各类种养专业合作社,将“三无”贫困户(无智力、无劳力、无资源条件)产业扶贫扶持资金交合作社统一“托管”,用于发展产业并按比例分红,带动1500余名“三无”贫困户实现增收;让“空壳村”通过光伏产业增收。以光伏产业为重点,采取村企共建方式建设光伏电站,村集体出让土地,企业投资设备,实现全县光伏电站全覆盖,确保每个贫困村获得每年5万元、连续受益20年的政策分红。

着力破解资金、技术、销售、风险难题,增强造血功能。采取送种子、送苗子、送崽子、发单子等 “四子”方式,制定“2111”“1111”产业奖补政策,对发展产业的贫困户给予2000元启动铺底资金 (2017年前已经脱贫的给予1000元巩固资金),2018年至2020年再分别给予每年1000元巩固扶持,提升贫困户脱贫致富的积极性和主动性;加大金融扶持力度,县财政投入5000万元小额扶贫贷款担保金,对贫困户发展致富产业提供“1至2年期,免担保、免抵押、全贴息”的扶贫小额贷款,累计向2.1万户贫困户发放小额扶贫贷款4.3亿元,助推产业发展壮大;建立健全“一个主导产业、一名首席专家、一个示范基地、一套技术模式、一个服务团队”的“五个一”产业服务机制,在每个乡镇建设2至3个农业科技试验示范基地、每个贫困村培育3至5户农业科技示范户,确保每户贫困户有1个科技明白人;加大农业科技培训力度,2017年免费培训新型职业农民500余人次,培训实用技术10000余人次;抢抓“互联网+”发展机遇,打造电商销售平台,全县从事农产品电子商务销售企业达81家,农产品销售网店3200多个,建成村级电子商务示范点68个,农产品网上交易额突破1亿元;县财政每年投入360万元,设立农业特色产业保险基金,对贫困户发展山羊、生猪、肉牛、袋料食用菌、魔芋、露地蔬菜、烟叶7类产业免费购买保险,降低贫困户产业发展风险,2017年产业保险覆盖贫困户37264户。

END

来源 | 十堰日报特刊