© 本文版权归作者 世彦心理 所有,

已获原作者授权发表。

在许多人眼里,卡尔·荣格是极其神秘的。我不知道这世上有几个人真正了解荣格,事实上,荣格本人也是花费了一辈子的时间来了解他自己。在某种意义上,荣格之所以神秘莫测,可能并非他故弄玄虚,而是因为人类心灵本身是神秘的——无意识是神秘的,梦境是神秘的。荣格只是沿着他自己的道路摸索与前行,然后把他在探索旅程中的发现告诉了我们而已。有人说道:“如果你能把荣格的观点仔细研究一番,你的观点绝不会再像过去那样一成不变。”同样,如果能把荣格的生平经历了解一番,我们的“三观”也绝对会为之震颤。

荣格的父亲是一位牧师,在他13位兄弟姐妹中还有另外8位神职人员。不过,据说荣格的父亲在其职业生涯早期就失去了信仰,但由于没有可以替代的收入来源,只好坚持履行他的牧师职责。失去宗教信仰却做出虔诚的行为,这一重负最终使他变成了一个爱发牢骚的疑病症患者。因此,这很难让他的妻子和儿子爱他或尊敬他,这大概为荣格后来与大他19岁的弗洛伊德结缘埋下了伏笔。

荣格的母亲则是另一番景象。在他3岁的时候,母亲曾有过一次精神崩溃,在医院住了好几个月。这次分离对荣格产生了重要影响,他不但身体上起了神经性湿疹,还做了一些可怕的梦。荣格家里的气氛是令人心神不安的,“各种事都在夜里发生,显得不可理解,令人生疑。父母不在一起睡,我睡在父亲的房间里。从母亲卧室的门传来了怕人的声响。一到夜里,母亲就显得古怪、神秘。”母亲家族遗传的神秘性则预示了荣格后来与坚持科学的弗洛伊德分道扬镳。

幸好,生在这样的家庭中的荣格就没打算正常过。正如他在《心灵的救治》中说道:“寻求正常只有对那些不成功者,对于那些还没有获得适应的人,才是一个辉煌的理想。但对于那些能力远远胜于常人之上的人,对于那些从来就能很轻易地获得成功和完成他们在这世界上的一份任务的人……他们最深的需要其实就是希望能过一种非正常的生活。”荣格显然是那种能力超常的人,他为自己的命运所牵引,抗击时代的潮流,与孤独与危险为伍,走出了一条与众不同的人生道路,也探索出一条非同寻常的心理学之路。现在,我们就透过神秘的面纱来了解一二。

卡尔·荣格(1875—1961),瑞士心理学家,分析心理学创始人。1895年,荣格考入巴塞尔大学医学院学习医学。1900年,他进入苏黎世著名的布勒霍尔兹利精神病院实习。1906年,荣格开始公开支持那个年代还不受欢迎的弗洛伊德,并开始与弗洛伊德通信。1907年,两人终于得以见面,相谈甚欢,谈了13个小时。然而,“一见钟情”仍阻止不了“七年之痒”。1913年,几经冲突与争吵之后,他们选择了“分手”。可能是这一事件使荣格创巨痛深,也可能是别的事情在他内心骚动,使得荣格在很长一段时间内都无所适从,但是,他也自此打开了自己无意识心灵的大门。后来,荣格创立了自己的学说,称为分析心理学,以区别弗洛伊德的精神分析学和阿德勒的个体心理学。今日,荣格的分析心理学传播世界各地,其影响不亚于弗洛伊德的精神分析学。

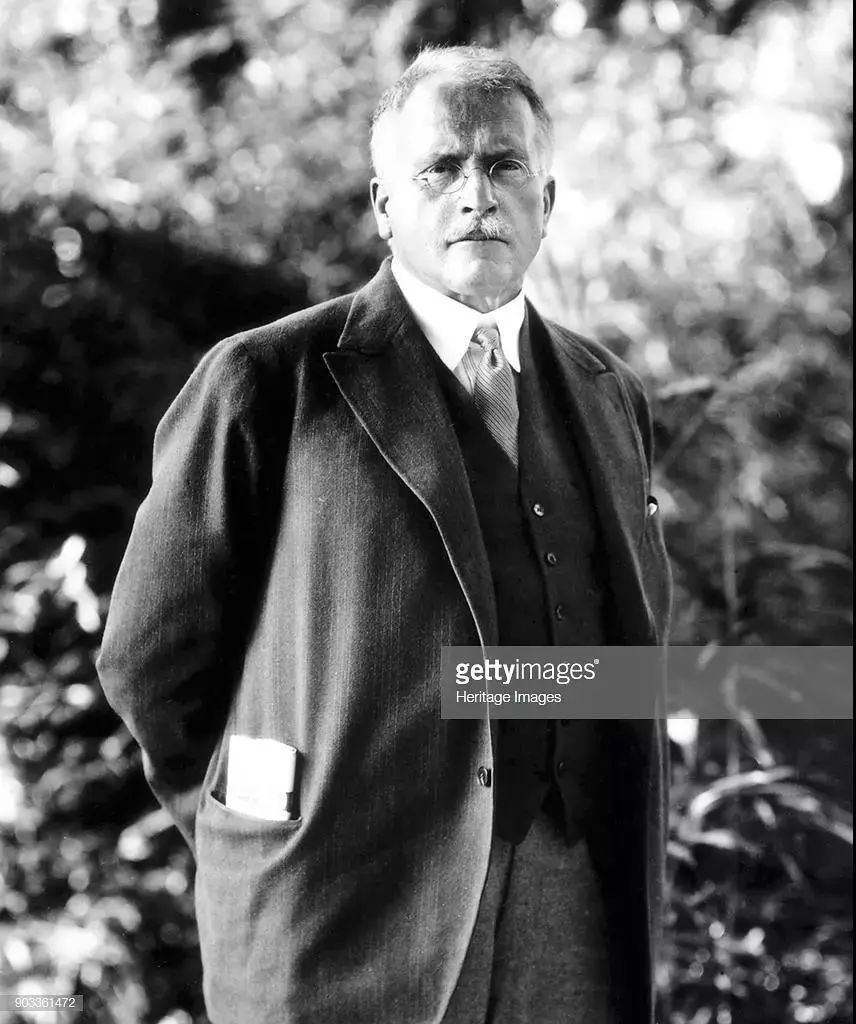

帅气挺拔的荣格

在某种程度上,荣格就像武侠小说中的无名小子,总是不幸中毒受伤,却又因疗伤而功力大涨。这事最早在荣格12岁的时候就发生过。那年初夏,一日午后,他被一个小男孩推倒在地,头部重重地撞在了路边的石头上。他那时几乎失去了知觉,但脑子里却有个念头一闪而过:“现在你再也不用上学了。”从那时起,每当不得不回学校,或者爸妈让他做功课时,他就开始犯晕。就这样,他有6个多月没有上学。他自由自在,连续几个小时地做白日梦,到林中或水边玩耍,或者肆无忌惮地画奇怪的画。同时,他也有一些良心上的痛苦,觉着自己虚度了光阴,而且使父母为此担忧。终有一天,当他听到父亲跟客人说不知道这孩子以后怎么办时,他幡然醒悟:“哎呀,我必须用功了。”于是,他走进父亲的书房,开始用功读书。他的状况变得比几个月前更好,几个星期后返校,此病再也没有发作过。他说:“我就是在这时明白了,什么叫神经症。”

荣格的那一段中年危机可能更为人所知,事实上,“中年危机”这个词也就是他根据自己的经历而提出来的。1913年,在与弗洛伊德分手之后的日子里,他无所适从、失去方向,悬在半空、无处立足。荣格将这一段时间称为“正视无意识”,在这个时期,他记录自己的梦境,追逐自己的回忆,观察自己的幻觉。他把自己的幻觉写进了“黑皮书”,后来转记在“红皮书”中,还画了很多的曼荼罗(印度密宗与佛教密宗所用的象征性图形)作为插画。但是,在很久之后他才明白这些曼荼罗的意义,他说:“我很清楚地感到它们是某种核心的东西,经过一段时间之后,我通过它们而获得了有关个体化的一个活生生的概念。”荣格没有陷入完全的精神失常,除了他所说的有家庭和职业作为支撑点之外,恐怕还在于他对待这些体验所采取的态度。他把自己面对无意识设想成一种科学实验,这一实验是他本人所进行的且他对其结果极感兴趣。当然,他取得了完美的实验结果,“那个离群、敏感的年轻人逐渐让位于后期智慧而又和蔼的成熟形象”。

荣格心理学的一大贡献是他的发展心理学观点:即使在老年时,我们仍然在朝向实现自身的全部潜能发展。68岁那年,荣格患上了心血管和肺栓塞,差一点就命丧黄泉。他躺在医院,产生了一种濒死的体验:从1000英里之外的太空看着地球。他感到自己正在与世界分离,当医生把他生命挽救回来时,他竟感到一阵愤恨。当然,他康复了,而且这场疾病似乎又使他在从第一人格向第二人格的转变中前进了一个阶段。在以后的17年里,他投身于写作,其主题涉及了共时性(synchronicity)、飞碟、心理治疗、炼金术、《易经》、宗教,等等。在老年期他产生过很多濒临死亡的预感,在他的印象中,无意识对这件事并不感到大惊小怪。在他看来,死亡本身似乎就是一个目标,是一件应该受到欢迎的事情。1961年,在一周之内连续两次心脏病发作之后,他平静地离开了人世。

荣格对心理学最主要的贡献可能是集体无意识的发现,用荣格的话说来说,“它与个人无意识截然不同……集体无意识的内容从来就没有出现在意识之中,因此也就从未为个人所获得过,它们的存在完全得自遗传。”个人无意识主要是由各种情结构成,集体无意识的内容则主要是原型。原型是荣格心理学的又一重要内容,它们“是人类原始经验的集结,像命运一样伴随着我们每一个人,其影响可以在我们每个人的生活中被感觉到”。在人的一生中,各种原型意象(阿尼玛或阿尼姆斯、阴影、人格面具、智慧老人等)得以浮现和整合, 一个人因此逐渐变得协调和完整,荣格称之为自性化的过程。即一个人最终成为他自己,成为一种整合性的、不可分割的,但又不同于他人的发展过程。这是荣格分析心理学的目的,也是一个人成长的最终目标。

荣格在其自传《回忆•梦•思考》的序言中,这样说道:“我的一生是无意识自我实现的故事。无意识中的所有存在都寻求外向的表现,人格也是如此,期待着从其无意识状态脱颖而出,以整体性来体验自身。”从荣格进入大学时的专业选择到毕业时的职业选择,从他初遇14岁的爱玛到生命中其他重要的阿尼玛,以及他与汉学家卫礼贤和中国文化的相遇,这些几乎都是在他无意识中冥冥注定的事件。他的学生芭芭拉•汉娜在《荣格的生活与工作》中则这样评说:“他(荣格)本人比他所有的书放在一起更富有说服力。”当然如此,不过他仍然是神秘的,我们需要不断地走近他,同时,这也是走近我们自己。

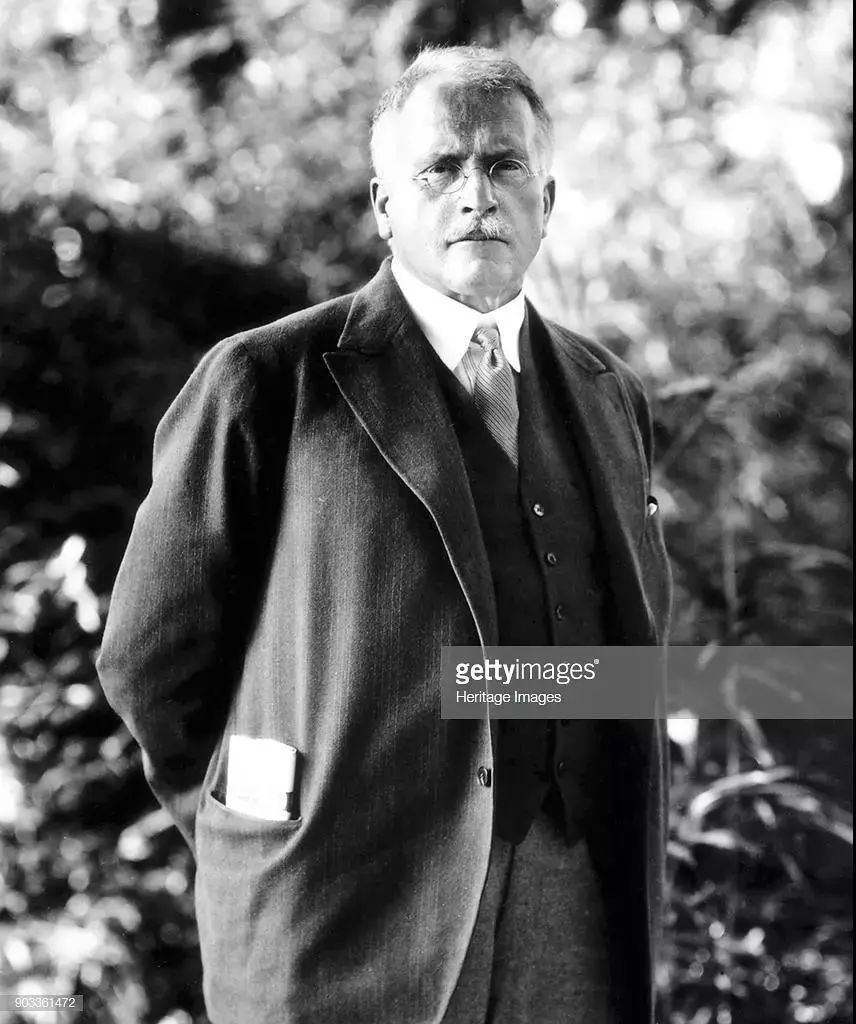

晚年深居简出的荣格