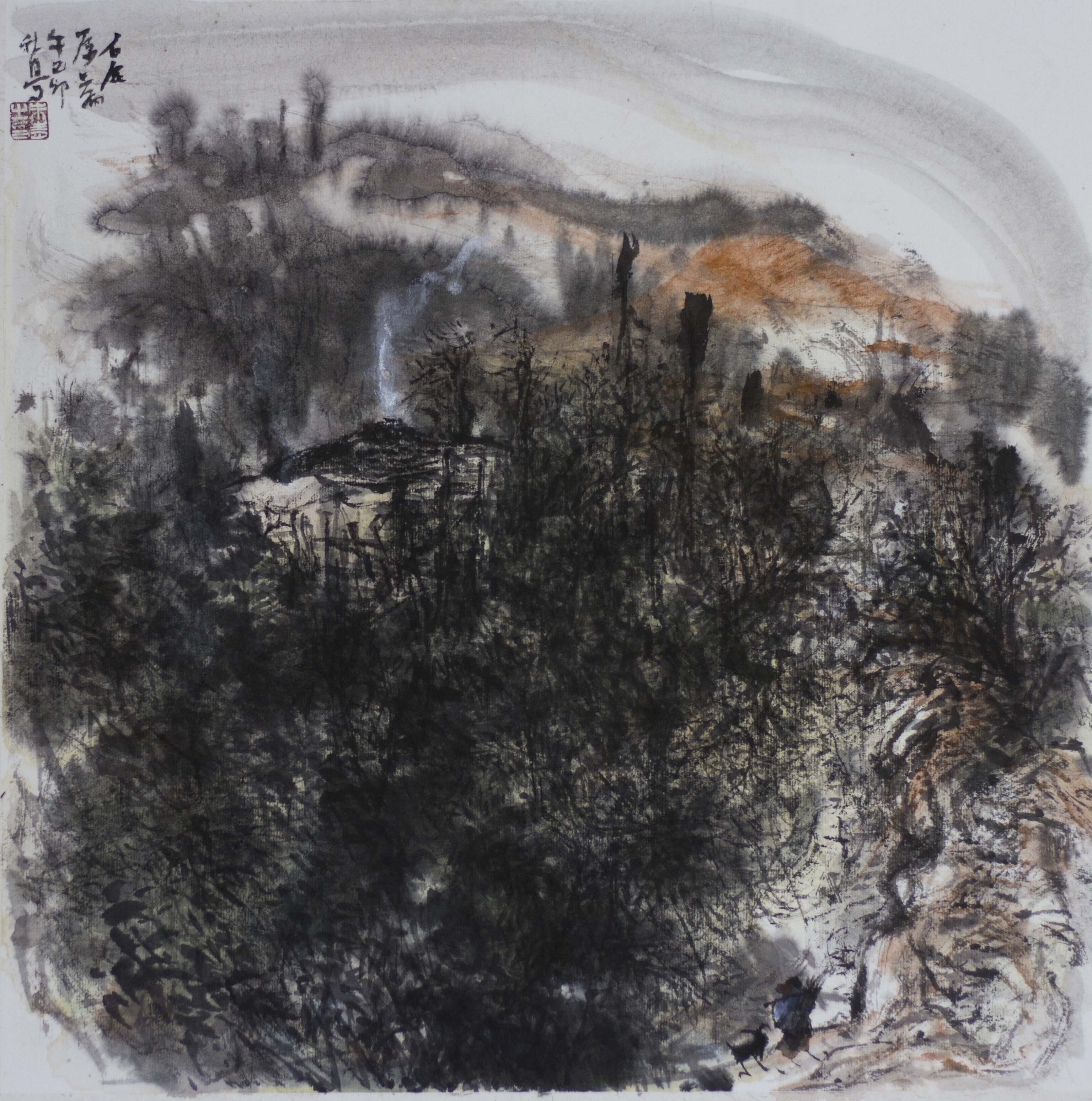

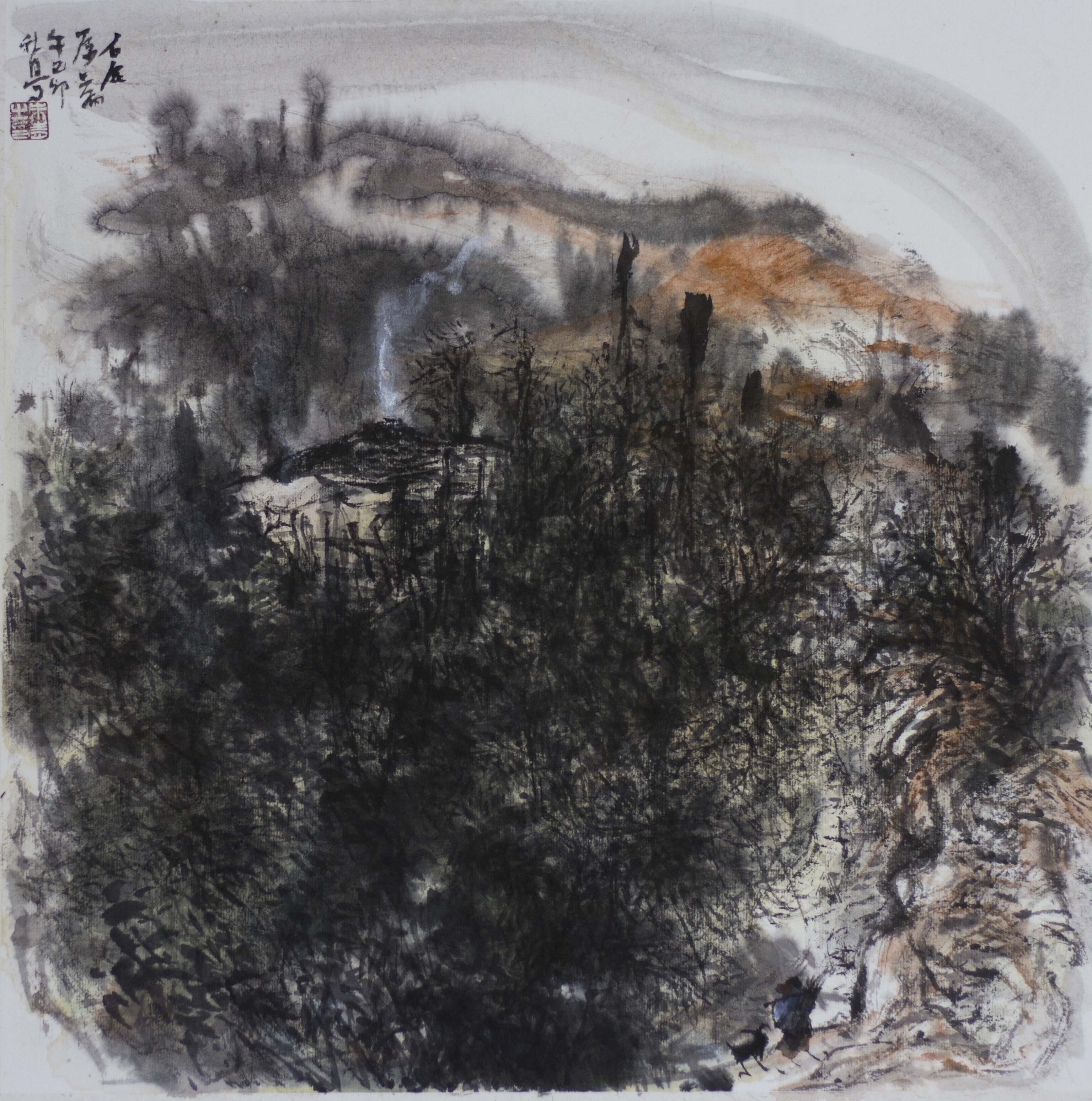

朱青国画【白鹿原上】

长安自古就是钟灵毓秀之地,北地才子多汇于此,每吟风弄月,求学问道,意气任侠,古风犹存。大隐于市,小隐于野,其间不乏阮嵇之士,朱青,便是其中的一位。

朱青国画【残荷秋雨】

朱青擅画,而流传坊间者少,无他,唯自珍耳。司空图说:“近而不浮,远而不尽,然后可以言韵外之致也。”用在朱青的画上,再恰切不过。中国传统的艺术,讲求“含蓄”、“冲淡”,求“味外之旨”,“象外之象”,要求艺术去捕捉,传递那些只可意会,不可言传的情致,情绪及感觉,追求凝练的,沉郁的美,寻求的是一种对意境的描述及渲染,从朱青的作品中,可以更深地体悟到这种对传统艺术最高意境的把握及认知。

朱青国画【甘南早晨】

中国的绘画艺术,尤其是山水画的艺术在北宋达到高峰,那种对绘画艺术的审美兴味和美的理想的确立,直接影响了后世山水画的发展,也奠定了现代山水画的美学基础和原则,那种对韵味和意境的追求成为唯一的、最高的美学标准,人们也往往能从传世的作品中体会到深厚的,丰满而又不确定的审美感受,在朱青的画中,我们也能深深体会到这一点。

朱青国画【高粱熟了】

在朱青的作品中,故乡是永远的主题,陇东一带的山水风貌,淳朴民风,你都能从一幅幅充满画面的、客观的、全景式的描中体味出丰厚的韵味,莽莽苍苍的群山,似断还流的一匹白练,似有还无的白云深处人家,甚至人家山坳门前挂着的一束辣椒,几穗玉米,简笔勾描的山路上散漫的几只白鹅,拙笨老汉,这种对自然高度的提炼和描绘,立刻就让人们体会出作者对生活,对于自然,深厚而真切的情感,而这种情感又是如此的含蓄内敛,如此的深而不露,使观者清晰地感受到那种整体自然与人生和谐统一的亲切关系,虽然他的描绘并不具体到某一特定的场景,然而正是这种充满画面的,全景式的描绘,让我们产生了强烈的共鸣,从中体味出一种并不确定的,丰满而又宽泛的审美情感,古人在论艺时曾有“三个境界”说,初始“见山是山,见水是水,”而后“见山不是山,见水不是水”,更其后“见山仍是山,见水仍是水”,朱青的画正合该用此意,意境深远而气韵流动,陶潜诗中有云,“此中有真意,欲辩已忘言”,诚如是。遵古而不泥古,是朱青画作的一个很显著的特点。

朱青国画【牧归图】

“中国传统的山水画,并不采取透视法,不固定在一个视角,远看近看均可,它不重视诸如光线明暗,阴影色彩的复杂多变之类,而重视具有一定稳定性的整体境界给人们的情绪感染效果”(李泽厚《美的历程》)李泽厚先生的这段话基本能够中肯的阐明中国山水画的基本审美思想,也说明了中国山水画与文人画之间的因循关系,此后,无论山水艺术如何发展,终脱离不开对主观意义的重视和强调,朱青的笔下,山水传递的正是这样一种对于人生的认知和主观感受,但又不止于此。朱青有很好的西学根基,在朱青的作品里,对于光线的明暗,层次的递进,色彩的繁复,均不同于传统意义上的解析。他对于笔墨的运用,大胆借鉴西方的技法,使传统绘画的阴阳变化更立体具象,更利于意兴的传达,使之更具有生命的张力,你看那崔嵬恣肆的山峦;气韵生动的烟云;古拙拗曲的虬枝;更兼水墨阴阳,直曲浓淡的变化无端,不止传递了他对生命的认知和感悟,更体现了他在传统与现代间自觉的突围和冲撞,困顿与开拓,迷茫与清醒的探求与渐悟以及顿悟上,从而使山水画充满了艺术的灵性,远不同于因循守旧的匠气之作,这种探知在浮躁的现代具有积极的意义。

朱青国画【寒梅】

朱青的画,细处见精,大处见深,于“精深”上下足苦功,他对绘画的痴迷与热爱已经到了殚精竭虑,呕心沥血的地步,一幅作品必精益求精,力臻完美,甚至在已完成的作品上仍反复揣摩修改,不称意,辄毁去,决不罔顾。他对笔墨劲骨的体悟极为深刻,从前读过林散之先生的一篇文章,讲他于下雨时,看雨渍在粉墙上流淌下来的痕迹,由是得悟笔墨之妙,朱青也讲悟,他的悟除了天赋外,更强调后天的努力,在朱青的作品中,对线的飞沉涩放,墨的秾淡枯湿,均有极深的领悟和见地,他已将生命全部的热情溶入了他的艺术,我常常诧异,这样一个对艺术有着狂热情感的人,是如何将他的情绪拿捏得恰到好处,在他的作品中表现的静穆沉郁,遥旨深远呢?在历经了早期艺术困顿的瓶颈后,朱青的画逐渐形成一种丰厚深沉的审美风格,画风也趋于冲和平淡,含蓄内敛。

朱青国画【雨过天晴】

厚积薄发,朱青,正在走向他人生最稳健的成熟期,我也愿朱青先生有更多的精品问世。