「学而篇第一」12

【原文】

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美。小大由之,有所不行;知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

【译文】

有子说:“制度规范的作用,贵在使社会和谐。仁政之道,其善正在此。凡事皆套用制度规范,有时并不能达到‘和’的目的;但若因为‘和为贵’而每事从‘和’,不以制度规范去约束人的行为,也是不可行的。”

【注释】

“礼”,是一切良善制度规范的概称。

“和”,顺也,谐也。

“先王”,指古时的圣王。圣王所行为仁政,故“先王之道”即仁政之道。

“斯”意为“这”、“此”。这里指代上一句的“礼之用,和为贵”。

“美”,善也。

“小大由之”,“小大”即大事小事、凡事;“由”作“用”解;“之”在此处指“礼”。也有人认为“之”是指“和”,今不从。

“知和而和”,既知和为贵,而每事从和。

“节”,约也,缠束也。故译作“约束”。

【评析】

在这一章里,有子阐述了儒家之“礼”存在的根本目的和意义。

“礼”在儒家文化中是一切良善制度规范的概称,而非指狭义的礼仪、礼貌。《周礼义疏》的作者、唐朝著名儒家学者贾公彦说:“礼所以统叙万事”。就是说,“礼”统摄一切制度规范。孔子说“礼以行义”,而“义”则是“仁”的理性实现路径,亦即仁道。故“礼”是用来行仁的。因此,只有良善的制度规范才属于“礼”。而暴政恶法虽也是制度规范,却并不属于“礼”。这一点是我们在学习儒家文化时所必须加以特别注意的。

现代社会认为,“法律是调整社会关系的行为规范”。因此,规范存在的目的就是调整人与人以及人与社会的关系,使矛盾冲突得以化解,而非加剧紧张关系,以最终达至社会和谐的目的。因此说,“礼之用,和为贵”。

“制礼用和”是“先王”的为政之道。所谓王者,天下所归往也。“王”字的三横画象征“天地人”,中间一竖贯通三横画,表示其人有天地之德,故有资格领导天下,是为“王”。也就是说,“王”是指圣人在君位者。因此,“先王之道”就是指尧、舜、禹、汤、文、武,周公等古代圣王的治世之道。圣人是仁德之至者,必以仁为美。而和乃仁之一端,故曰“先王之道,斯为美”。

“圣人在君位”是中国古代“德位相配”思想的体现。“德位相配”在《易经》中曾被反复强调,《尚书》中也有“天命靡常,唯德是辅”的说法。辅佐武王伐纣的姜太公在其所著的《六韬》中也说:“德之所在,天下归之”,“道之所在,天下归之”,“天下者非一人之天下,唯有道者处之”。这些都是“德位相配”思想的体现。

社会关系总是复杂多变的,而制度规范却相对简单刚性。因此,简单刚性的制度规范难免有时不能适应调整复杂多变的社会关系的需要。故曰:“小大由之,有所不行”。但若因此而放弃制度规范,专门用和,每事从和,在现实社会也是行不通的,因为没有可操作性。若硬要行之,则必致天下大乱。故曰:“知和而和,不以礼节之,亦不可行也”。

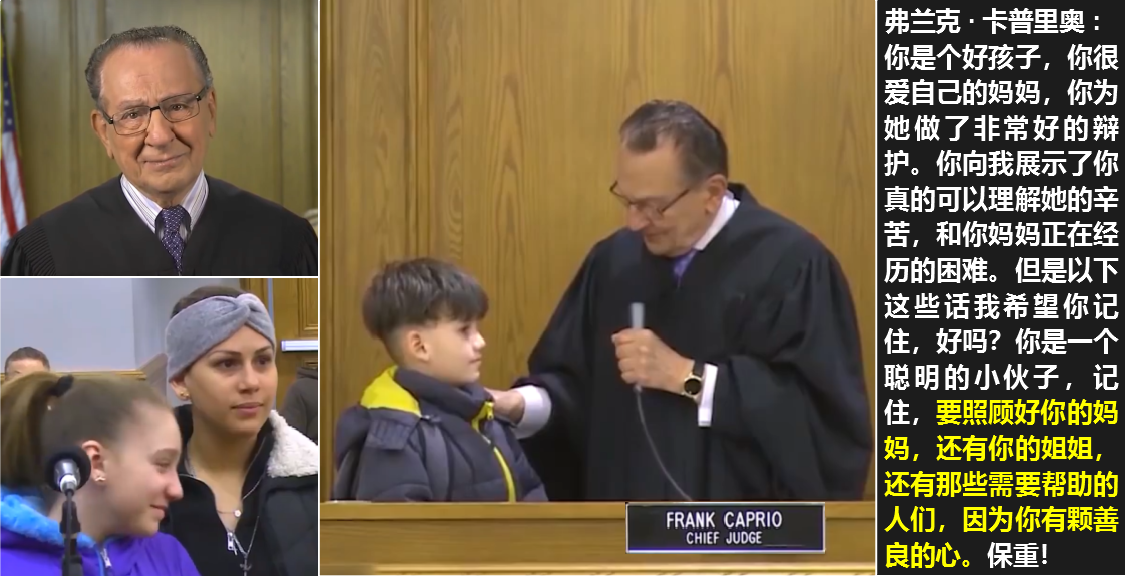

美国有一位叫弗兰克·卡普里奥(Frank Caprio)的“网红”法官,他的很多判例都是对本章内容的极佳诠释。比如有一次,年轻的拉莫斯夫人因为超速驾驶站上了卡普里奥法官的法庭。拉莫斯夫人是一位新移民,英语不好,只能说西班牙语。作为单身母亲,她自己养育着一男一女两个孩子。案情很简单,事实也清楚。如果按照交通法规,直接对当事人处以罚款就可以结案了。但是卡普里奥法官却并没有这样简单地判案。通过与拉莫斯夫人八岁的儿子交谈,卡普里奥法官了解到,拉莫斯夫人当时并没有意识到自己超速。也就是说,拉莫斯夫人并非有意违规。由于拉莫斯夫人的儿子认为她是一位可以信任的人,因此有理由相信她以后会遵守交通规则。考虑到目前拉莫斯夫人一家生活拮据,又正在寻找新住所,如果执意处以罚款,只会给他们一家人的生活造成更大的困难。因此,卡普里奥法官决定撤销拉莫斯夫人超速驾驶的罚单。最后,卡普里奥法官更是对拉莫斯夫人的儿子进行了一番感人肺腑的劝勉。可见,“礼之用,和为贵”并非只是儒家所倡导的伦理、政治和社会原则,而是地地道道的普世价值。

孔子说:“礼以行义”。因此,真正的“礼”,必然是良善的,是可以移风易俗,可以改善世道人心的。澳大利亚在民主和法治的加持下,由当年英国的囚犯流放地逐渐发展成为现代发达文明国家,并常年名列世界最清廉国家的前茅,就是一个极为有力的证明。因此,判断一个制度是优是劣,是不是符合孔子之道,不看它如何自我标榜,也无需任何口舌之辩,就看它是激发人性之善还是人性之恶,是移风易俗还是伤风败俗,是让文明进步还是让文明衰落。通过这样的辨别,我们便可以轻易地发现:天下为公合礼,天下为私悖礼;民主和法治合礼,专制和极权悖礼。