人皆可以为尧舜

在历史上,立德立言立功都很显著的有两个人,指诸葛亮、王阳明。《传习录》是王阳明心学之经典,王门之圣书。虽说,我们古人有立德立功立言之三不朽之说,然而诚如钱穆先生所言:“然立功有际遇,立言有条件,只有立德,不为际遇条件之所限。”因此,不论是国家领导还是贩夫走卒都有可能成为一个有德的人,都有可能完成自己的人格——这就是所谓的人皆可以为尧舜。因此,我们评价一个人的人生成就,便不该以外在的身份、权力、力量、知识、才学为标准。而应该以他的德为评价标准。

致良知之学

绝大部分内容都在反复强调:存天理去人欲(去除个人私欲留下的就是天理、良知),致良知,知行合一,讲圣人之学孔孟之学的逻辑,夹杂与朱熹学说的不同观点。我们叫做神, 心外无理,其实胡塞尔不过如此罢了。看此书,首先要深读四书五经才行。

知行合一

在梁启超开出的书目中,《传习录》三个字赫然期间,梁启超说“读此可知王学梗概。欲知其详,宜读《王文成公全书》。因阳明以知行合一为教,要合观学问事功,方能看出其全部人格,而其事功之经过,具见集中各文,故阳明集之重要,过于朱、陆诸集。”这个时候,从一些哲学论著中,我已经大致了解了中国的哲学史、文学史,但就像那些整天将马克思挂在口上的人十有八九都没有看过资本论一样,我也没有阅读过《传习录》,对于王阳明内在的理路思想我感兴趣。在我开始感兴趣如何内圣外王,或者仅仅内圣的时候,我开始阅读《传习录》,日三省身。私心以为,现代对许多儒家经典的哲学性发挥是没有多少必要的,除了以供进身之阶别有所图者,经典,对于我们这些普罗大众来讲,常读然后常新,以供修身,或者更可能是那些往圣昔贤愿意看到的。世界上的事情本来就没有那么复杂。

程门立雪,如坐春风

朱熹的理学与王阳明的心学,其实都差不多。其大纲都是孔孟儒学,虽然似乎各有主旨各有偏重,但那三纲五常的伦理、仁义礼智的内容都是相差无几的。但理学古板一点,心学活泼一点,这也取决于朱熹和王阳明的性格品质。就像同是理学,程颐十分严厉,他睡觉时杨不敢去打搅他,所以有程门立雪这个成语;程颢宽容一点,所以有如坐春风这个成语,他们哲学上的差别都可以从他们性格上的差异中看出。

心自由,止至善!

之前自修佛道二门,入之又出,走火入魔,不停摇摆,不亦乐乎,动心忍性,功名利禄生死都可以放下了,却无法放下全入色即是空空即是色,难过情字关,难过色之坎;还好,尚自有感悟,意诚从心修身完己,不自欺不骗人,心甘情愿用心用情,不负如来不负卿即可;所以这几日读传习录,真是恍若得一知己,所有不自信处,豁然开朗,终于可以不落窠臼,逃离文字、门派以及一切一切的枷锁,得到心灵的自由,也明了智慧的升华;如果之前生死边缘徘徊让我顿悟智慧开启,那么演习传习录以及日后的日日用功在事上磨练,加上西方的哲学,以及巴菲特芒格的思想,必将使我走上自我完善之路和事业奋起之途,心无挂碍,心自由,止至善!

”一生俯首拜阳明“

”一生俯首拜阳明“。心学之悟在于阳明一派。无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。心即是理。格物无分动静。一以贯之。知行合一。磨练于事上。元神元气元精。万物皆备于我心。正心诚意。人即天地之心。启蒙之道。尽心知性,生知安行。事上磨练,方能“静亦定,动亦定”。初种根时,只管栽培灌溉,勿作枝想,勿作叶想,勿作花想,勿作果想。流行为气,凝聚为精,妙用为神。道无精粗,人之所见有精粗,道若间房。私欲日生,如地上尘,一日不扫,便又一层。寂然不动。种树者养其根,种德者养其心。做学问要有个主宰,工夫才会有着落。持志如心痛,心内有痛必然不敢忘。世间其治不同,其道则一。这书啊,适合没事的时候拿出来,翻翻,然后放下,静思。心外无理,心外无物,心外无事。做一个知行合一的人

人在事上磨,方立得住。做到静亦定,动亦定。

你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你的心外。

每次读《传习录》到这些地方,都觉得内心惊悚,脊背生凉,如何调理自己的内心,在攻与守,进与退,生与死,舍与欲中平衡,如何让自己明白什么才是清晰的,哪条路是自己的,确实太难,对于这样的犹豫来说,最大的恐惧莫过于因此耽搁太久而伫立原地,不知何去何从。这也是大多数爱好智慧,却又无力攀登顶峰者的处境。孟子说,达则兼济天下,穷则独善其身,时间流动,这前半句,业已明白是镜花水月,天真一场了。有几处损佛道两家的言论,乃其所对之人难悟此二门妙玄,因材应教之便,并非无脑黑。

先生之说自将明于后世

此书应该伴随一生

知者不言,言者不知,末法时代。

致良知之学

此心光明,亦复何言!

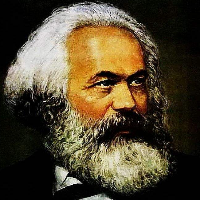

王文成公像