近日,东华大学材料学院王志宏教授团队研发出了一种“可发电”的服装材料,使真正的“能源衣”成为现实。

随着可穿戴电子设备的快速发展,人们对可穿戴能源的需求逐渐增大。由于传统电池存在缺乏柔韧性、不可拉伸、难以编织等局限性,柔性随身能源材料与器件发展获得了大量关注。

但是,目前可穿戴电源的研究多数展示了“佩戴”形式的能源器件,其主要作为服装的附加品,仍缺乏穿着舒适性。

相比之下,服装本体如果成为现成的物理载体,是更为理想的可穿戴功能集成平台。

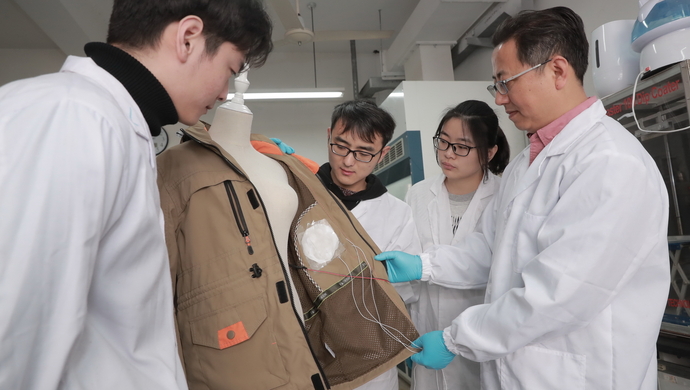

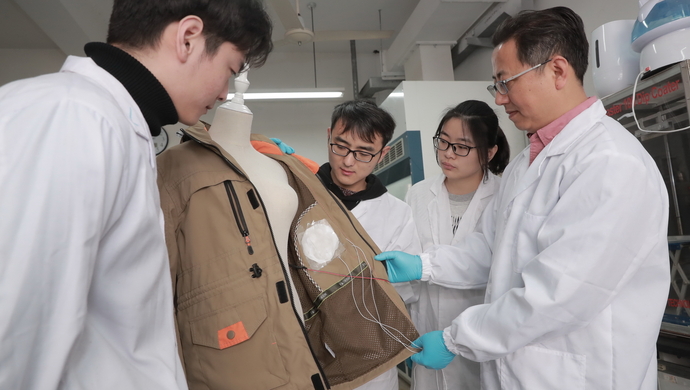

王志宏教授(右二)给学生实验产品提出修改建议。

能源纱线,可以用做发电,是本次发明成果的核心构建。

拉伸单片织物或者单根纤维,就会有输出电压产生。

为输出电压实验进行准备工作。

拍打或震动单片织物,检测设备显示电压变化的波形。

鉴于此,研究团队认为纤维、纱线、织物等服装材料将成为新一代发电载体。然而,成熟的发电技术,如光伏、热电、压电/摩擦电等,与服装材料和纺织工业的结合尚存在挑战。

目前能源纺织品难以规模化生产,能源器件的性能易受环境湿度影响,而且尚缺乏利用单根纱线实现发电的技术。因此,“能源衣”的开发一直困难重重。

在实验中,研究人员利用工业级的纺丝设备,实现了可拉伸摩擦发电纱线的连续化与规模化生产。

此类发电纱线由高弹性聚合物材料(橡胶)与螺旋金属纤维构成,这两类本征弹性体与非本征弹性体,通过皮芯结构的设计合二为一,具有协同应变行为。

发电纱线在拉伸、弯曲、扭曲等应变下,内部两类材料间发生电子转移,可产生毫瓦级的输出功率。

能源织物检测外部低频振动,收集低频振动的能量,转换成电能。

可以多色彩、不同形状以及文字图案显示的柔性电致变色薄膜。

多色彩电致变色纤维,通电之后会有颜色变化。

软体致动器,在光、热、湿度等外界刺激下,将外界能量转换为机械能,变换不同的形状。该功能可用于机器人抓举物体、行走等自动化行为。

研究人员使用工业级的织样机将发电纱线进行编织,得到了具有弹性的发电织物,其同样具有两栖工作的能力。

研究还同时发现,发电纱线亦可与其他市售纤维如尼龙纤维、聚丙烯腈纤维等共同编织,纺织品的透汽性、舒适性、发电功率便可有效调控。

现在,研究人员已经可以穿着发电织物制成的“能源衣”,展示其为电子设备锂电池充电、驱动无线信号传输系统、捕捉人体运动姿态等功能。

东华大学材料学院王志宏教授课题组师生合影。