· 全文共 2841 字,阅读时长约 8 分钟

只有在势均力敌的关系中才有权利可言。在现实世界中,强者可以为所欲为,弱者则必须忍气吞声。 ——修昔底德《弥罗斯》

文 | 格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)

作者为哈佛大学肯尼迪政府学院创始院长、“修昔底德陷阱”一词的提出者。更赋予其权威色彩的是:基辛格为其导师。他于 2015 年在美国《大西洋月刊》发表《修昔底德陷阱:美国和中国正在走向战争吗?》,2017 年出版《注定一战:中美能避免修昔底德陷阱吗?》一书。世界经济论坛主席施瓦布说,“阅读此书并从中汲取教训有助于拯救数百万人的生命。”美国前副总统拜登说,“我作为参议员和副总统时经常征求艾利森的意见。”“中美国(Chimerica)”一词的发明者历史学家弗格森说,“这是华盛顿和北京都必读的一本书”

0 1、直面修昔底德陷阱

否认修昔底德陷阱并不能削弱其真实性,承认它也不意味着要欣然接受将要发生的事情。

我在哈佛大学领导的修昔底德陷阱项目回顾了过去 500 年历史,发现 16 个一个大国崛起搅乱了另一个主导国地位的案例,其中 12 个案例已战争收尾,只有 4 个得以幸免。幸免于战争的 4 个案例则只是因为挑战者和被挑战者都在行动和态度上作出了巨大且痛苦的调整。

修昔底德曾作为士兵服役,他见证了雅典挑战当时占据希腊统治地位的军事政权——斯巴达。修昔底德一针见血地阐释道:

• “使战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长以及因此而引起的斯巴达的恐惧。”

我将这一现象命名为“修昔底德陷阱”。

在不考虑动机时,当一个崛起国威胁取代现有守成国时,由此产生的结构性压力就会导致,无一例外。

0 2、知易行难

1962 年 45 岁的约翰·F·肯尼迪担任美国总统的第二年。这年夏天和家人在科德角度假时,肯尼迪阅读了关于 1914 年第一次世界大战的名著《八月的枪声》:没人想要最后的这场战争。若能从头再来,没有人会重蹈覆辙。

肯尼迪发誓如果自己面临灾难性的战争与和平之间的抉择,他会给出更好的答案。

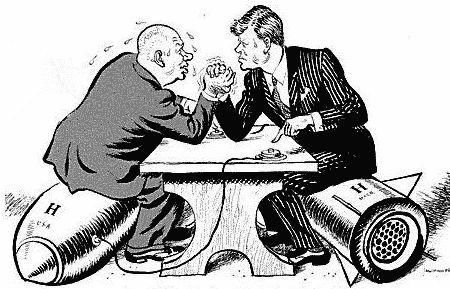

两个月后,他与苏联赫鲁晓夫进行了人类历史上最危险的对抗。

危机始于美国发现苏联企图将核弹头偷运到古巴,该地距佛罗里达州仅 90 英里。

▲赫鲁晓夫与卡斯特罗

在危机持续了 13 天的危急时刻,肯尼迪向他的胞弟罗伯特透露:

• “这场危机最终演化成核战争的概率在二分之一到三分之一之间。"

虽然肯尼迪意识到自己处境危险,但他还是重蹈覆辙:他选择了公开对抗赫鲁晓夫,并且画下了一条明确的红线,要求拆除苏联的导弹;威胁进行空袭摧毁苏联导弹。最后,在危机的倒数第二天,肯尼迪给了赫鲁晓夫一个时限和最后通牒(如果苏联拒绝该通牒,肯尼迪将要求美国打响第一枪)。肯尼迪将美国核武器战备状态提高至二级战备状态,拉下了许多核武器的保险栓。

“擦枪走火”随时可能出现:在二级战备状态期间,德国和土耳其的飞行员驾驶着装载了核武器的北约武装轰炸机,距苏联的目标不到两个小时——核武器的电子锁在当时尚未发明,没有任何物理或是技术层面的障碍能够阻止一个决心前往莫斯科并投下核弹的飞行员发动第三次世界大战。

历史学家发现了数十个在肯尼迪控制范围之外且几乎可以诱发战争的事件。例如,在一次美国的反潜行动中,美军在苏联潜艇周围投放,迫使苏联潜艇浮出水面,这使得苏联舰队的指挥官认为遭到了攻击,差点发射了核武装鱼雷。

如果上述任意一个行动引发了第三次世界大战,肯尼迪能够解释他的选择是怎样导致战争的吗?

0 3、修昔底德陷阱第一课

最初斯巴达在希腊地区建立了长期的主导地位。公元前 5 世纪,雅典经历了惊人的经济、军事、文化等方面的复兴。斯巴达与雅典在政治和文化观念上具有鲜明反差。斯巴达是君主制和寡头制的混合体,是一个尚武的、保守的守成大国。雅典则痴迷于创新,笃信自己在推动人类的进步。

雅典的野心似乎无穷无尽。一位雅典外交官对斯巴达议会直言:

• “这不是我们开的先例。弱者服从强者,这是自古以来就有的规律。”

斯巴达要求雅典不得再修建自己的城墙。雅典当然不愿暴露在被入侵的危险之中,但这一拒绝让斯巴达抓住了不敬的把柄。

在两国城邦陷入被称为“第一次伯罗奔尼撒战争”的冲突后,两者与公元前 446 年签订了著名的《三十年合约》,双方同意通过谈判而非战争来解决冲突。但是该合约并未解决引起关系紧张的原因,只是将这些根源性问题暂时搁置。

公元前 435 年,斯巴达的一个主要盟友科林斯与一个中立城邦科西拉兵戎相见。科林斯的举动引起雅典对斯巴达恶意的恐惧。经过两天的辩论,雅典决定派遣一个象征性的舰队到科西拉,并命令除非遭到攻击,否则不能轻举妄动。

雅典人采取武力的方式彻底激怒了科林斯。

公元前 432 年,雅典第一公民伯里克利颁布了《麦加拉法令》,通过禁运来惩罚麦加拉对雅典神庙的不敬。该法令被斯巴达解读为另一种对斯巴达掌控的体系的不敬。斯巴达要求雅典废除该法令,伯里克利将此视为对自己个人威信的挑战。

斯巴达国王与伯里克利私交甚好,他呼吁斯巴达议会不要将雅典妖魔化,但斯巴达的鹰派不同意。科林斯大使在斯巴达议会演讲时威胁:

• “你们要为此负责。是你们等着自己的敌人长到原来的两倍大,却没有将其杀死在襁褓之中。”

科林斯威胁如果斯巴达再不作为自己将退出联盟,在场的每个斯巴达人都被惊吓到了。

斯巴达最近并没有军事上失败的记忆,对雅典海军的实力也没有明确的认知。雅典则认为自己胜券在握,煽动一场奴隶起义即可将斯巴达置于死地。

只有斯巴达国王预见到双方都不具有决定性优势,战争将持续长达一代人的时间。

的确,雅典与斯巴达持续 30 年的血战将希腊文化的黄金时代带到了尽头。

在修昔底德的不朽名篇《弥罗斯对话》中,雅典大使说:

• “我们现在攻打你们并不是因为你们做错了什么。大家都明白,只有在势均力敌的关系中才有权利可言。在现实世界中,强者可以为所欲为,弱者则必须忍气吞声。”

0 4、博弈的困境

修昔底德找到了导致战争的三大主因:利益、恐惧、荣誉。

国家利益不言自明。守成国的恐惧常常催生错误的认知,崛起国的自信则会激发不切实际的期望。荣誉包括国家的自我意识、应得的承认、尊重和国家自豪感。

• 崛起国综合症:崛起国自我意识不断增强,要求增加自己的利益,获得更大的承认和尊重。

• 守成国综合症:既有大国面料衰落的威胁,恐惧感和不安全感不断放大。

修昔底德陷阱的可怕之处在于:双方越来越相信如果不对对方强硬,其结果就是既丢面子又具有毁灭性。

因此,尽管雅典和斯巴达伟大的政治家和智者们都警告说:“战争意味着灾难,但权力平衡的变化使得双方都认为暴力是伤害最小的选择。”

▲偷袭珍珠港

记得转发给你脑海中第一想起的群~

刘胜军

坚持讲真话的经济学家

国是金融改革研究院院长

2014 年参加总理经济座谈会

70 后经济学家代表人物之一

著有《下一个十年》