“死亡不是消息。那块我成为的石头,他进入我的寂静,而我将依然为他静止。”曾在诗歌《墓志铭》中记叙死亡的诗人,也迎来了自己生命的最后篇章。

3月15日,美国桂冠诗人W.S.默温(William Stanley Merwin)逝世于夏威夷毛伊岛家中,享年91岁。在默温的一生中,他写过无数诗歌和文章,翻译过无数作品,反对过越南战争,拒绝过普利策奖,更重要的是,他种植了一片棕榈林。

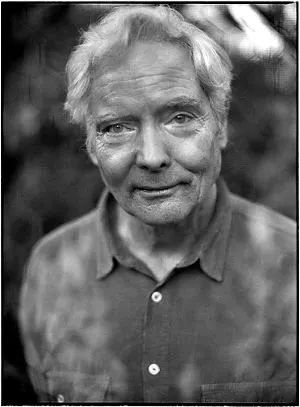

W.S.默温(William Stanley Merwin)

撰文 | 杨司奇

3月15日,美国著名桂冠诗人W.S.默温(William Stanley Merwin)逝世于夏威夷的毛伊岛家中,享年91岁。

默温的诗歌以神秘闻名,充满了隐喻,也充满了活力。他曾在一首名为《墓志铭》的诗中写道:“死亡不是消息。那块我成为的石头,他进入我的寂静,而我将依然为他静止。”默温的诗歌生涯便是这首诗的写照。他曾两次被评为美国桂冠诗人,获得过美国国家图书奖和两次普利策奖。他是同时代作家中最高产的诗人之一,当许多诗人的创作活力停顿和萎缩下来的时候,他的诗歌依然不断变化,不断生发着新的意义。

1927年9月30日,默温出生于美国纽约市,在新泽西州的联合城和宾夕法尼亚州的斯克兰顿长大。默温的童年生活并不幸福,母亲是一个孤儿,父亲是一位严厉的长老会牧师,经常殴打他。这使他的童年蒙上了阴影,并深深影响到他后来对暴力、和平等诸多20世纪重大事件的态度。

因为幼时的绝望和早熟,默温迷恋上了隐秘的大自然,他常常和家中后院的大树说话,并对所有与过去有关的事物着迷。默温也迷恋上了诗歌,并很早开始了写诗生涯。16岁时,他获得一笔奖学金进入普林斯顿大学,在那里,他结识了诗人布莱克默(R. P. Blackmur)和约翰·贝里曼(John Berryman),开始跟着他们认真阅读和写诗。

17岁时,正值第二次世界大战期间,默温加入了美国海军,但他立刻意识到自己“犯了一个可怕的错误”。因为拒绝参与任何可能导致暴力的行动,战争快结束时,他被遣送到波士顿海军医院的精神病房中呆了七个月。在此期间,默温遇到了他一生中至关重要的一个人——诗人庞德(Ezra Pound)。那时庞德也正好去这家精神病院就诊。虽然默温有写诗的才华,但庞德认为他还不足以写出伟大的诗歌,因此敦促默温每天写75行,并建议默温学习另外一种语言,以更好地掌握自己的母语。默温听从了庞德的建议,战争结束后回到普林斯顿大学完成学业,沉浸在了在欧洲古典文学的研究中。

25岁时,默温发表了处女诗集《两面神的面具》(A Mask for Janus, 1952),并被收入了耶鲁青年诗人丛书。此时,默温又遇到了另一个重要的人——诗人奥登。当时,候选人的最终名单落在默温和非裔女诗人格温多林·伊丽莎白·布鲁克斯(Gwendolyn Elizabeth Brooks)之间,部分评委觉得选择一位黑人女诗人的作品更加具有时代意义,但奥登坚持认为应该以文本为主,选择最好的诗,尽管布鲁克斯的诗非常优秀,但默温的诗胜出很多。由此,默温的诗歌正式进入了公众视野中。

从普林斯顿结束学业后,默温前往西班牙,曾先后在英国、法国、葡萄牙和马约卡群岛等地旅居,从事学术研究,其间翻译了大量作品,包括梵文爱情诗、希腊悲剧、法国中世纪史诗《罗兰之歌》、但丁的《炼狱》、智利诗人聂鲁达、俄罗斯诗人曼德尔施塔姆等不同语种、不同风格的诗歌。这对默温自己的诗风转变也起到了很大影响。在伦敦期间,他结识了著名诗人西尔维娅·普拉斯和泰德·休斯,和他们来往密切,普拉斯尤其喜欢默温,只是随着普拉斯与休斯婚姻关系的破裂,默温同他们的友谊也终止了。

1968年回到美国后,默温很快加入到当时蓬勃发展的新超现实主义诗歌运动(又称“深度意象”,是20世纪70年代超现实主义流传到美国后衍生出来的诗歌流派)之中,并成为该诗派主将之一。与其他诗人相比,默温更得超现实主义真髓。他的诗歌风格非常独特,貌似松散,如同自白,在抒情的音调中内含某种神秘倾向,近乎预言。他尤其善于将自然与日常经验上升到一个更为深邃、更加扑朔迷离的境界中去,充满了深邃渺远的想象力和对自我存在的省思。因此也有论者认为他把存在主义带入了美国诗坛。

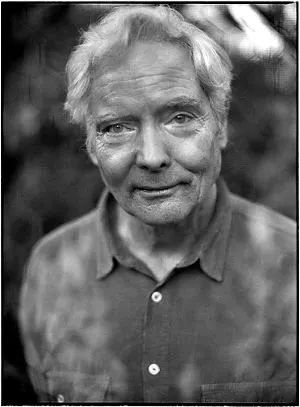

默温在他夏威夷毛伊岛的家中。

随着时间的推移,默温的风格一直在变化,但他所关注的问题,譬如解体、空缺、失去,始终未曾变过。默温所关心的,是那些几乎困扰着每一位诗人的主题:地球、大海、无数的生命;季节的循环;神话与灵性;个人历史和记忆;以及最重要的,生命及其可恶的消逝。

1971年,默温凭借诗集《扛梯子的人》(The Carrier of Ladders, 1970)获得了第一个普利策奖。这是一部有关空缺(absence)主题的诗集。在诗集的第一首诗中,默温写道,“现在我很清楚,没有一片叶子是我的”(Now it is clear to me that no leaves are mine)。在此之前,默温已经在前几部诗集《跳舞的熊》(The Dancing Bear, 1954)、《移动的靶子》(The Moving Target ,1963)、《虱》(The Lice, 1967)中对相关问题有过探讨。

但默温一开始拒绝了这一奖项,因为越南战争的缘故,他对自己身为美国人感到羞耻。之后默温公开宣布,他打算将普利策奖的巨额奖金捐赠给反战事业。这引起了奥登的谴责,奥登在《纽约书评》的一封公开信中表示,他认为将普利策奖政治化很不得体。默温回信道:我们大多数人都在匿名的状态中处于邪恶之中,在这样的情况下,仅仅以沉默作为回应是不合时宜的。2009年,默温因《天狼星的阴影》(The Shadow of Sirius)再次获得普利策奖。

《天狼星的阴影》,作者:(美)W.S.默温

译者:曾虹

版本:99读书人|人民文学出版社 2017年11月

默温始终未曾停止过对暴力的抗争。当默温出版他的第五本诗集时,他感到了绝望。他为核武器,为越南战争,为持续不断的暴力感到忧心,他希望自己的写作变得更加紧迫,因此决定抛弃语法规则。在默温看来,那些语法规则效忠于书面语言的理性协议,就好像给诗歌穿上了西装戴上了领带一样。他后来的诗歌风格常常被形容为一种混乱:赤裸的表达、警句式的语言、频繁地跨行。到了20世纪60年代后期,他几乎完全抛弃了标点符号。

一些批评者指责默温,认为他到达了一个疯狂的边界,他在贩卖他的晦涩;但更多的评论者认为,默温的诗,是他与虚空持续的对抗之物,冷静的诗歌表面之下是情感的凶猛力量,是语言的纯粹与直接,几乎达到了半透明的状态。在评论默温的一部诗集《虱子》(The Lice, 1967)时,诗人劳伦斯·利伯曼(Laurence Lieberman)认为,默温的诗就像回声从深井中滤出,以一种原始的力量冲击着读者。这部诗集常常被视为默温对越南战争的谴责,但那些奇异的力量大都隐藏在弦外之音里,因此劳伦斯说:面对默温的诗歌,必须以极度缓慢的方式阅读,在字里行间的静默之中倾听。

同为美国诗人的爱德华·赫希(Edward Hirsch)认为,“使用标点符号就像在页面上钉住词语一样,而默温在寻找某些类似于口语的运动感和轻盈感的东西。后来,他越来越参与到生态运动之中,他的诗歌也似乎扎根在了大地上。而这项工作最神奇的事情之一是,当默温慢慢变老之后,他变成了一位赞美诗诗人。”

这一转变发生在夏威夷的毛伊岛上。自20世纪70年代以来,默温避开人群与社交,定居毛伊岛,并在禅宗大师罗伯特·艾特肯(Robert Aitken)的指导下学习。后来,默温在那里发现了一个破旧的菠萝种植园,他买下了这块土地,和他的第三任妻子保拉·施瓦茨(Paula Schwartz)一起,努力恢复这片热带雨林。他从不接电话,每天早早起来照料他的园林,在那里,他种植了2740多棵棕榈树。

默温的棕榈林

在纪录片《尽管全世界都在燃烧》(Even Though the Whole World is Burning, 2014)中,默温曾经谈到,“我在差不多30年前种植了这些美丽的棕榈树。那时没有人认为它们能够在这里繁衍,但现在,它们已经在此安下了家。”如今,那片小小的棕榈林已经拥有400多种分类物种和125种独特属类,近900种不同园艺品种,并被公认为地球上已知最大和最广泛的棕榈树群之一。2010年,默温和保拉建立了Merwin Conservancy网站,全世界的科学家都可以从中获取数据库资料进行研究。2017年,保拉去世。

默温与保拉

默温依然在写诗,他偶尔会在某张信封背面潦草地写下一些新的诗歌,而这些诗歌和自然更加亲近了。默温常常通过一匹马、一只狗、一只狐狸、一只鸽子,就轻易进入到了不同的意识之中。《大西洋月刊》(The Atlantic)的诗歌编辑彼得·戴维森(Peter Davison)曾在1997年的一篇文章里写道:“默温的诗歌意图如同生物圈一般广泛,却像耳语一样亲密……他从语言的地层深处提炼出了一种美丽的简洁的语言,用它来表达自我,这些有关自我的文字漂浮在天空、大地之间以及隐蔽的地下。”

在默温的一生中,他写过无数诗歌和文章,翻译过无数作品,反对过越南战争,拒绝过普利策奖,更重要的是,他种植了一片棕榈林。他曾写过一首诗《位置》,其中有一句:“在世界的末日那一天,我要种植一棵树。”这似乎很恰当地描摹了默温的一生。

本文为独家原创内容。作者:杨司奇;编辑:徐悦东,董牧孜。校对:薛京宁。未经出版方或新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。