抗战史研究系列1:日本侵华前后是如何狂增军费的?

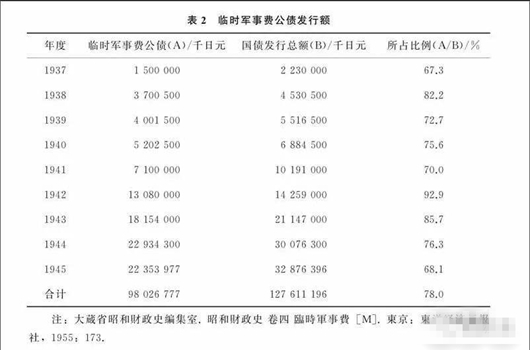

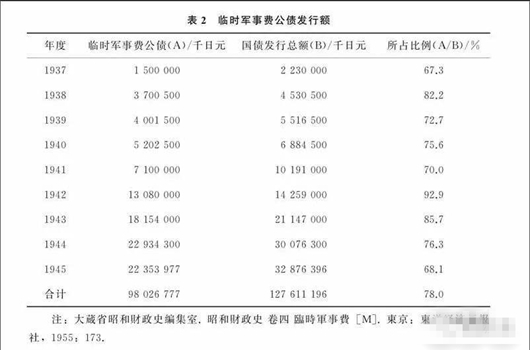

历史是最好的教科书。上个世界三十年代,当时的日本,为了发动侵华战争乃至“征服”整个大东亚地区,在增加军费开支的路上,一路狂奔,甚至是裸奔。其穷兵黩武的最终结果是极度“透支”而扑身倒地。至今仍未起身;且死不悔过、悔改。1早在1907年2月,日陆军参谋本部、海军令部共同拟定《帝国国防方针》、《国防所需兵力》、《帝国军队用兵纲领》(该纲领重点为“帝国军队以攻势为其特点”,即“偷袭”),陆军方面,平时保持25个常备师团,战时拥有野战部队50个师团,海军组建“八八舰队”(即八艘战列舰、八艘装甲巡洋舰为主);自1922年开始,日开始实施“军备整饬”计划,加强“新式武器”制造和装备的“军备现代化”。1934年,即便日本经济随着世界经济“大萧条”而急剧恶化,其陆、海军仍极力主张扩充军备、增加军费开支,并在其国内不断刊发小册子来宣传日军的主张。1936年,在年底12月召开的军、师团参谋长会议上,日参谋本部将拟制的《军备充实计划大纲》进行传达,当时,军备充实预算尚未作出决定和获得通过,这种“在预算之前就向下传达的事,这是以前完全没有过的事例”。当时之所以这样做,是因为要“圆满实现这一划时期的充实军备,还需要军民的一致事先告诉大家,作为指导舆论的参考”。日这个“划时期”的“大纲”,是指从1937年至1943年“七个年度预算”的军费开支,主要包括,“物资器材整备费9亿、兵备改善费1.3亿日元、充实国内航空、防空费3.5亿、战用品修理费0.2亿日元、充实满洲兵力经费2.7亿,合计高达16.7亿日元。”当时,全日本国内黄金储备及纸币发行准备金也只仅仅为13亿5千万日元而已。如此庞大的军费开支,当时在议会中通不过,于是,日本军政府在议会的最后一天突然宣布解散众议院,其理由是,“最近众议院对审议情况极欠诚意,尤其对国防及安定国民生活关系极深的重要法案的审议进行阻挡。因此,怀疑其对当前的重大是局是否真有认识,辅弼立宪大业是否渴尽忠诚”。如此,才得以通过。其中,陆军无大变化,而海军同时得到拨款10亿日元,“整备好大和、武藏等战舰66艘约27万吨及14个航空队。”21937年“七七事变”之后,日本决定发动全面侵华战争,并将“华北事件”正式更名为“华北事变”,决定,“同时动员15个师团,战费55亿日元”。1938年,日本军费开支已高达61亿5千万日元,远远超其国家黄金储备量。当时仅一个“武汉会战”,就化费作战经费达30多亿日元。1939年,随着进入中国腹地,日陆军方面提出新的“充实军备”计划,日参谋本部要求陆军省在1942年底前要整备好地面部队65个师团、航空164个中队,作为战时总兵力。于是,日陆军省把预算总额核定为54亿日元并向大藏省提请批准。当时,早彻底军国主义化的日本,审定军事预算这样大的事,已不再需要所谓“议会通过”的形式,只须由大藏省与陆、海军省之间进行协商即可决定。日大藏省不干,时,日国内已进入狂印钞票阶段,大藏省把陆军省的申请额减去10亿日元而核定为44亿日元。于是,在1939年12月7日夜,日大藏省、陆军省、参谋本部围绕着恢复54亿日元的预算进行协商,“三方面彻夜进行了激烈的辩论”。争吵的结果为,“总计陆军预算总额为48亿9千万日元”。在日本全面发动侵华四年之后的1941年10月14日,在决定发动太平洋战争和偷袭美国海军基地珍珠港的内阁会议上,时任陆军省大臣的东条英机谈到为什么不能从中国撤兵的原因,“自中国事变以来,我死亡数十万人(日本将1941年12月8日以后称之为大东亚战争),遗族(战死者的父母妻儿)更数倍于此,而且负伤者数十万人,更有几百万的军队及一亿的国民在战场及后方含辛茹苦,另外所费国币已达数百亿。”太平洋战争爆发前,日本所需诸如成品油、橡胶、特殊金属等重要军备物资,90%以上都是采购于美国。战时,国与国之间的贸易结算,全部用黄金这个硬通货进行交易,时,日本国内黄金储备一扫而空,全部流入美国的腰包,而日本国内的纸币,愈加不值钱。3二战后期,日国内早已不堪重负,就连十几岁的小孩亦成为主要劳动力,妇女们被迫投入到重工业生产中,公共浴场因燃料不足彻底停业;而早已实现限配给制的日本亦无力供应。反而是中国变成他们的供应基地,无论是其国内还是侵略东亚各国的日本军队的供应。即便这样,当时的日本军国主义者,以素有“上等兵”(意即其虽贵为首相,却只有一个上等兵的脑袋)之称的东条英机,仍自欺欺人,“在日本,不是飞机在天上飞,而是精神在飞”,当时,日军甚至将许多潜艇和飞机命名为“回天号”。穷兵黩武的日本,早已是“回天无力”。