咸宁大乘禅寺心平法师/文

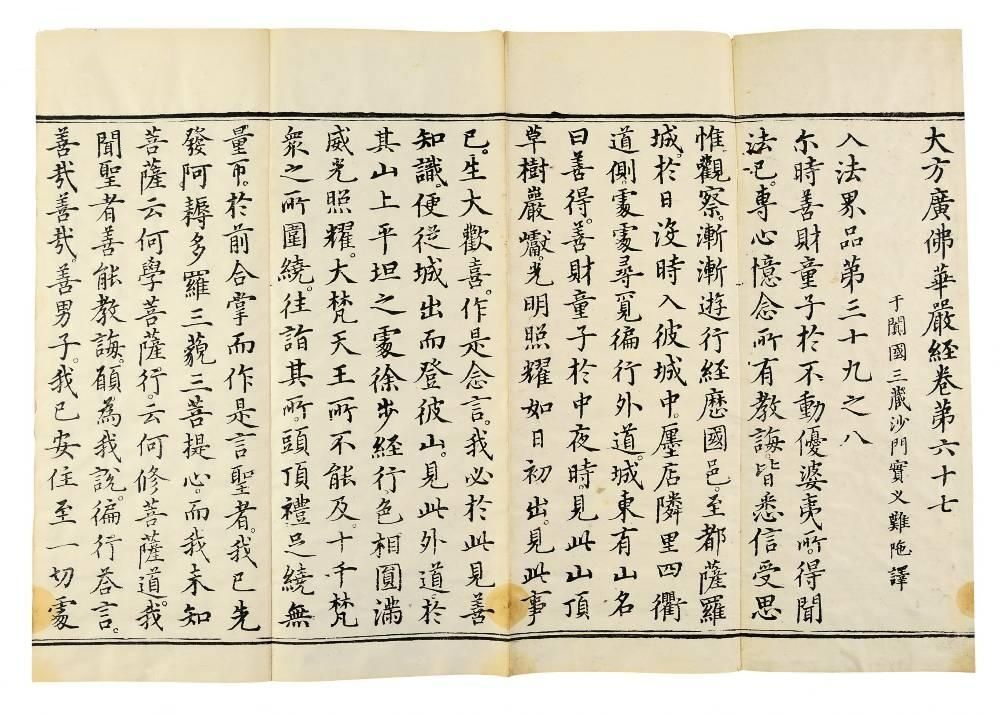

《大方广佛华严经》是宣示佛陀自内证境界的经典,也是述说了法界广大无尽缘起的教法,显示圆满的佛果妙境,究竟甚深微妙法的一部经典。依据华严宗四祖澄观大师对《华严经》全经各品所作的判摄为「摄大经七处九会三十九品为四分五周因果」。初会菩提场的说法者是圆融三世间(器世间、有情世间、智正觉世间),十身具足的卢舍那佛,现圆满报身相,放光加被诸大菩萨,说种种深妙成佛之理。当佛陀入于甚深的海昧三印,体现一真法界时,就具足十身佛,从其眉间放光。这种光的放射,就是代表着一 种象征性的语言文字,将光投射到十方,去感召所有的有情众生。使大自在天王和普贤等具有高等智慧的大菩萨们呈现海众云集。

在整部华严经的组织上,《入法界品》属第九会,会名「逝多林会」。 说法之处在室罗筏国舍卫城逝多林园的重阁讲堂。《入法界品》在信、解、行、 证四大分中,属「证」分,是「依人证入成德分」。如来自入师子频申三昧,即果法界(佛果),令诸大众顿证法界,善财历位渐证法界,本末会皆证法界,故名《入法界品 》。法界,在凡夫来说就是众生的心,用在修行就是不一样的菩提种子,也就是说,凡夫的菩提心如果拿来修行,真正成佛的时候就叫做「入法界」。换言之,就是见到佛性,菩提智慧自然展现出来,叫做入法界。

《入法界品》是「依人证入」佛果的妙境。所谓「入」,是指能入的智慧妙行。而「依人证入」,善财的证入法界乃得因於文殊菩萨根本大智的啟蒙,遍访各善知识的教导而无厌疲,起净信心、发菩提心,上求佛道、下化眾心,精勤趣入一切菩萨行,发心不辍、起行不虚,并以圆满普贤行而证入法界。

首先在华严会上的五百位大菩萨,以文殊和普贤为代表,声闻比丘在华严会上,由于「善根不同故,本不修习佛自在善根故」,所以「有眼不识舍那身、有耳不闻圆顿教」,此是世尊在华严会上弹偏斥小。于是文殊菩萨接受毗卢遮那佛托付的使命,去完成普度众生的任务,从华严会上站起,带著六千比丘、五百声闻,走向人间,走向福城东际,,将平等一味的出世大法介绍给人间大众,为大众开示十种无疲厌心的大乘法。

在听法的五百位童子当中,有一位善财童子在听法后发起成佛之心。五十三参的原动力在于最宝贵的一念发心,《华严经》特别强调初发心,广大的菩萨行证中,以菩提心作为贯穿的动力轴线,菩提心既是一切菩萨行的依止,也是长远的菩萨行证得以贯彻及圆满的依凭条件。而基于华严的圆顿思想,开展了「初发心即成正觉」的理论。善财童子经由一百一城的不疲厌的参访善知识,最后一参的普贤菩萨境界,表征「入法界」的圆满证果,此即《华严经》「初发心而入法界、入法界更初发心」的菩提心思想,也彰显出华严一乘圆满教义的主旨,一即一切,一切即一。

注解:摄大经七处九会三十九品为四分五周因果

1、大经:《大方广佛华严经》(八十卷)

2、七处九会:指讲此经的地点与次数,属于六成就中的「处成就」;七处指人间三处、天上四处,九会指七处再加上重会普光明殿两次。

(初会菩提场、二会普光明殿、三会忉利天宫、四会夜摩天宫、五会兜率天宫、六会他化自在天宫、七会普光明殿、八会普光明殿、九会逝多林园)。

3、三十九品:指此经的数量,八十卷经,三十九品。

4、四分:举果劝乐生信分 、修因契果生解分、托法进修成行分、依人证入成德分;组织架构就是(信、解、行、证)。

5、五周因果:所信因果周、差别因果周、平等因果周、成行因果周、证入因果周(所诠华严一经的义理)。