哲学园鸣谢

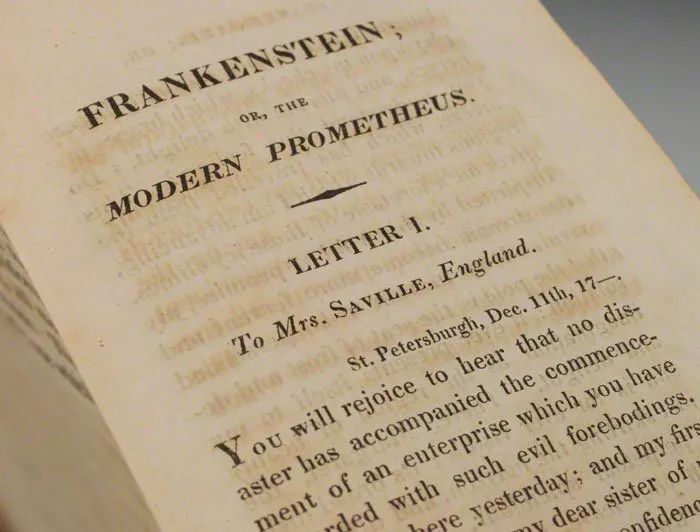

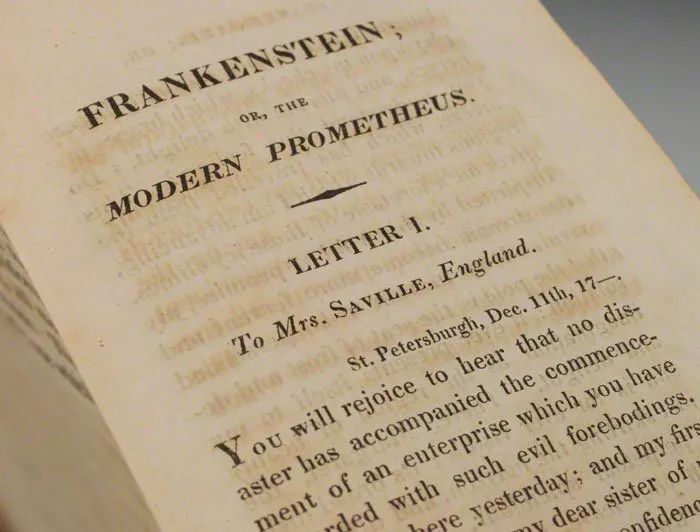

“奇迹时代”所创造的一个最持久的角色就是维克多·弗兰肯斯坦(Victor Frankenstein)。诗人雪莱的妻子玛丽在1817年,即她19岁时,写了一本小说《弗兰肯斯坦:现代普罗米修斯的故事》(Frankenstein,or the Modern Prometheus)。

这部小说讲述的是弗兰肯斯坦使用精巧的外科解剖工具,在烛光映照下创造出了一个怪物,并将这个怪物描绘成一个能说会道的哲学家,以辛辣的诗性语言哀叹自己的孤独。六年后,这部小说被改编成一幕戏剧《普罗米修斯:弗兰肯斯坦的命运》,在伦敦、布里斯托、巴黎和纽约上演时,取得了巨大的成功。这幕戏剧将玛丽·雪莱的知识分子戏剧(intellectual drama)完全颠倒了过来。它成了一幕将黑色喜剧与恐怖故事相结合的戏剧,而且从此以后,无论是在舞台上还是在荧屏上,它就一直保持了这种特色。

然而,在玛丽最初的构想中,怪物是一个能体验幸福和无私之爱的角色,只是在弗兰肯斯坦拒绝给它造一个可以疼爱的雌性伙伴之后,它才变得邪恶。但是,在搬上舞台时(以及打那以后),它就只有纯粹的邪恶了,成了一场十足的灾难。科学不仅在道德伦理方面变得暧昧不清、亦正亦邪,而且还成了厄运之媒。

—弗里曼·戴森

《弗兰肯斯坦:现代普罗米修斯的故事》第一版

“奇迹时代”指的是1770年到1830年这段长达60年的时间,通常被称作“浪漫主义时代”,可以最清楚地将它定义为诗歌时代。正如我们那一代英国学童人人都会学到的那样,浪漫主义时代初期有三大诗人—布莱克、华兹华斯和柯勒律治,末期又出了三大诗人—雪莱、济慈和拜伦。在文学风格上,它跟此前的经典时代(德莱顿和蒲柏)和此后的维多利亚时代(丁尼生和布朗宁)都截然不同。在观察大自然时,布莱克看到的是狂野的景象:

老虎!老虎!黑夜的森林中

燃烧着的煌煌的火光,

是怎样的神手或天眼

造出了你这样的威武堂堂?

拜伦看到的是一幅黑暗的景象:

光明的太阳熄灭了,星辰们也在

无尽的天空中黯淡,

昏暗、无路而又冰冻的大地

盲目地摇摆在昏黑无月的空中……

在同一时期,其他国家也出现了伟大的浪漫主义诗人,比如德国的歌德和席勒,以及俄罗斯的普希金,但是理查德·霍姆斯(Richard Holmes)在他这本《奇迹时代》➀ 中,只写到了英国国内的状况。

霍姆斯以传记作家而知名。他出版过柯勒律治、雪莱和其他一些文学巨匠的传记。但是这本书谈论的主要是科学家,而不是诗人。这个故事的中心人物是植物学家约瑟夫·班克斯(Joseph Banks)、化学家汉弗莱·戴维(HumphryDavy)与迈克尔·法拉第(Michael Faraday)、天文学家威廉·赫舍尔(William Herschel)与其妹妹卡洛琳以及儿子约翰;医学博士伊拉斯谟·达尔文(Erasmus Darwin)与威廉·劳伦斯(William Lawrence);还有探险家詹姆斯·库克(James Cook)与门戈·帕克(MungoPark)。那个时代的科学家跟诗人一样,也具有浪漫主义情怀。科学发现也像诗歌一样出人意料、令人陶醉。许多诗人对科学兴趣浓厚,许多科学家也对诗歌兴趣浓厚。

当时的科学家和诗人同属一种文化,而且在许多情况下还有私交。伊拉斯谟·达尔文—他是查尔斯·达尔文的祖父,同时也是达尔文许多思想的先驱—在1791年,以长篇诗歌《植物园》(The Botanic Garden)的形式,发表了他关于进化思想的推测。戴维终生都在创作诗歌,并发表了不少作品。他是柯勒律治的亲密朋友,雪莱则是劳伦斯的亲密朋友。大自然的无限丰富性在科学家和诗人的头脑中,激发出了同样的神奇感。《奇迹时代》是一本绝佳的通俗历史读物,写得生动活泼,极具可读性,而且言之有据。副标题“浪漫主义一代如何发现科学的美丽与恐怖”,准确地概括了书中所发生的事件。

霍姆斯分十幕来演绎这个故事,每一幕都由一到两个中心人物来唱主角。第一幕的主演是约瑟夫·班克斯,他跟詹姆斯·库克船长一起搭乘“奋进号”(Endeavour)远航。这是库克的首次环球航行。此行的目的是在南太平洋的塔希提岛上,观看1769年6月3日发生的金星凌日现象。从南半球看到的金星凌日轨迹,与欧洲进行的类似观测合在一起,可以让天文学家更精确地获知地球到太阳的距离。班克斯的官方身份是这次探险的首席植物学家,但是他对海岛居民的兴趣,很快就超过了对植物的兴趣。“奋进号”在塔希提停留了三个月,他大部分的时间(包括夜晚)都是在岸上度过的。在夜里,他也没有观察植物。

班克斯是一位富有的年轻人,习惯了英国的贵族特权;他很快就成了塔希提女王欧泊热阿(Oborea)的朋友,女王还指派自己的侍女欧赛欧莎(Otheothea)去照顾他的生活。在欧赛欧莎和其他好朋友的帮助下,他较好地熟悉了塔希提的语言和习俗。他的日记中包含了一份塔希提词汇表,以及对他结识的人所做的详细描述。在架设天文仪器观察金星凌日时,他不辞辛劳地向塔希提朋友解释,将发生什么事情。“我们向他们展示了行星出现在太阳上的情景,还让他们明白,我们不远万里就是专门来看这个的。”

离开塔希提后,在海上航行的漫长岁月里,班克斯将他的日记条目改写成了一份正式的记录—《论南海诸岛上的行为与习惯》(On the Manners and Customs of the South SeaIs lands),这是人类学领域的奠基性论文之一。他回到英国之后,在一篇不那么正式的文章中写道:

在塔希提岛上,爱是居民的主业,是他们的专宠,几乎还算得上是他们唯一的奢华;那里的女性的身体和灵魂,都围绕这一人文科学得到了最完美的塑造。

他描绘的塔希提岛真是人间天堂,还没有遭受欧洲人的贪婪和疾病蹂躏;威廉·布莱(William Bligh)和“邦迪号”(the Bounty)叛乱船员们骚扰此岛是在20年之后;查尔斯·达尔文和“小猎犬号”(the Beagle)则是在66年之后才到访此处。

在对南海进行了探索之后,库克沿着澳大利亚东海岸向下航行,并在博特尼湾(Botany Bay)登陆。班克斯没能和澳大利亚土著建立社交关系,转而履行了他作为植物学家的本职,将一大批珍奇的植物带回了英国,如今它们中许多都是以他的名字命名的。班克斯在返回英国之后,发现自己和库克船长都成了民众心目中的英雄。他受邀觐见了英国国王乔治三世,国王当时年纪还轻,身心健康,也和他一样对植物很痴迷。他跟国王成了终生的朋友,国王积极支持他在科尤(Kew)创建了国家植物园。

班克斯在1778年担任皇家学会的会长,并在这个位子上干了42年;在“奇迹时代”一大半的时间里,都是由他正式掌管着英国科学事业的发展。他的管理比较宽松,从未试图将皇家学会变成巴黎科学院和柏林科学院那种专业机构。他相信,最好是由他自己这种业余人士来从事科学工作。对于缺乏个人资金的人而言,如果需要某种经济支持,最好也是由贵族赞助人来提供。

由班克斯帮忙拉到赞助的一位,是那个时代最伟大的天文学家—威廉·赫舍尔。赫舍尔出生于汉诺威,在17岁时应征参加了汉诺威抗击法国的七年战争。在汉诺威战败的一次战役中,他幸存了下来,并逃到了英国,以职业音乐家的身份重新开始了生活。他从一文不名的难民开始起步,在英国音乐界迅速崛起。在年近而立时,他已成为巴斯泵房(the Pump Room at Bath)乐团的团长;巴斯是疗养胜地,富人们喜欢聚集到那里享受水疗,并欣赏音乐。他在巴斯待了16年,白天负责这座城市的音乐表演,晚上则对天空进行巡视。作为一位天文学家,他完全是个业余人士,没人给他发工资,一切都靠自己摸索。

在赫舍尔刚开始观察天体时,他相信这些星球上居住着有智能的外星动物。他以为在月球上看到的圆形物体,是外星人建造的城市。他在余生中继续发表着大胆的猜想,其中许多后来都被证明是正确的。作为观察者,他有两大优势。首先,他自己制作仪器,他用灵巧的音乐家之手,制作了极为精致的镜头,看到的图像比当时其他望远镜都要清晰。其次,他从汉诺威将他妹妹卡洛琳接了过来,担任他的助手;她成了一位天文观察专家,本人也做出了许多独立的发现。他的业余天文生涯在1781年结束了,因为他在卡洛琳的帮助下,发现了天王星。

天文学家威廉·赫舍尔

班克斯一听说这项发现,就邀请赫舍尔共进晚餐,并将他介绍给国王,还巧做安排,让他当上了国王的私人天文学家,年薪200英镑,后来又单独给卡洛琳补发了每年50英镑的薪水。赫舍尔的音乐生涯就此结束,接下来的岁月,他都是以专业天文学家的身份度过的。他从国王那里获得经费,来制造更大的望远镜,他还开始进行系统的巡视,对天空中每一颗恒星和星云状天体进行观察,从而将他的搜寻范围向外拓展,将比其他人观察到的天体更黯淡更遥远的天体也纳入了观察之中。

赫舍尔明白,当他观察遥远的天体时,他不仅是望向浩瀚的太空,也是在望向时间的深处。他正确地辨认出许多星云状天体,那是与我们的银河系类似的河外星系,并计算出他所看到的,往少里说也是200万年前出现的场景。他证明宇宙不仅极其巨大,而且极其古老。他发表的论文开始背离亚里士多德古老的天体观—将宇宙视为一个永远太平与和谐的静态空域,并倾向于将宇宙视作一个动态演进系统的现代宇宙观。他写到“一个逐渐解体的银河系”,可以作为“某种计时器,用来测量它过去与未来存在的时间。”这种星系计时器的思想,是一种新的宇宙学的开端。

正如霍姆斯的记述所表明的那样,“浪漫主义时代”的所有顶级科学家,都像班克斯和赫舍尔一样,是以才华横溢、不合常规、轻信他人而又充满冒险精神的业余爱好者身份,开始其科学生涯的。他们追求的理念往往是荒谬的,却误打误撞,闯进了科学或文学的殿堂。他们在取得成功之后,才变成冷静的专业人士。

另一个例子是汉弗莱·戴维,他原本是打算成为一位内科医生的,他接受的医学训练中有一部分是,在布里斯托尔气体医学研究所(Pneumatic Institution in Bristol)担任助理。这家研究所是通过吸入气体为病人治疗疾病的医疗机构。可用于吸入的气体包括一氧化二氮。戴维热衷于用一氧化二氮进行试验,拿自己和包括柯勒律治在内的朋友们当试验对象。在一次吸入试验之后,他这样写道:

从呼吸一氧化二氮中获得愉悦的程度,比我从任何其他事物上得到的都要高—我浑身上下感到一种令人战栗的快感,我对自己说,天生我才就是为了造福这个世界啊。

戴维在布里斯托尔大受欢迎,23岁时就成了伦敦皇家学会的化学助理讲师。皇家学会是一家新成立的机构,旨在为时尚的伦敦听众提供“定期的哲学讲座和实验”。为了方便准备让民众感到震惊和受教益的实验演示,给每位讲师都配备了一间实验室,可以让他们在里面开展原创性的研究。

戴维的研究工作很快就从生理学转入了化学。他成了第一位电化学家,使用巨大的电池来分解化合物,并发现了元素钠和钾。后来,他发明的戴维安全灯,让煤矿工人得以在地下工作时,不至于引发瓦斯爆炸而丧生。他因为这种灯而变得更加出名。柯勒律治邀请他搬到北方,在柯勒律治和华兹华斯居住的湖区建立一个化学实验室。柯勒律治给他写信说:“我要像鲨鱼一样对化学发起进攻。”戴维明智地留在了伦敦,并在这里接班克斯的位,成了皇家学会的会长以及英国科学界的泰斗。拜伦在他的诗作《唐璜》中为他写了两行:

在这专利的年代,一切新发明……不管是拯救灵魂,或者杀死肉体,都被宣传得那么尽善尽美!戴维爵士的安全灯真能规避采煤的危险,只要依法操作。两极的探险,汤勃克图的游历于人类都是有益的,一点也不错;类似的也许还有:滑铁卢的扫射。

对于拜伦所提出的问题:科学进步和发明对人类是否真的有益,“奇迹时代”所创造的一个最持久的角色—维克多·弗兰肯斯坦(Victor Frankenstein),戏剧性地给出了否定性的回答。诗人雪莱的妻子玛丽在1817年,即她19岁时,写了一本小说《弗兰肯斯坦:现代普罗米修斯的故事》(Frankenstein,or the Modern Prometheus)。就在那一年,她丈夫以病人和密友的身份,经常拜访内科医生威廉·劳伦斯。劳伦斯写过一本畅销书—《人的自然史讲义》(Lectures on the Natural History of Man),这本书基于外科医生们在解剖室里的最新发现,对人的解剖结构和生理进行了科学的阐述。劳伦斯对当时盛行的活力论(vitalism)学说进行了猛烈的抨击。按照活力论的说法,有一种生命力让动物具有活力,因而与死的物体存在着根本性的不同。劳伦斯是一个唯物论者,不相信存在这种力量。霍姆斯讨论了玛丽写作这本小说的灵感,是来自活力论者与唯物论者之间的理论交锋,还是来自一些臭名昭著的骗子—英国的乔凡尼·阿迪尼(Giovanni Aldini)和德国的约翰·里特尔(Johann Ritter)—试图用电流让已死动物复活的实践活动。阿迪尼有一次在公开场合,试图让一位杀人犯的尸体复活。

电影《弗兰肯斯坦》剧照

这部小说讲述的是弗兰肯斯坦使用精巧的外科解剖工具,在烛光映照下创造出了一个怪物,并将这个怪物描绘成一个能说会道的哲学家,以辛辣的诗性语言哀叹自己的孤独。六年后,这部小说被改编成一幕戏剧《普罗米修斯:弗兰肯斯坦的命运》,在伦敦、布里斯托、巴黎和纽约上演时,取得了巨大的成功。这幕戏剧将玛丽·雪莱的知识分子戏剧(intellectual drama)完全颠倒了过来。它成了一幕将黑色喜剧与恐怖故事相结合的戏剧,而且从此以后,无论是在舞台上还是在荧屏上,它就一直保持了这种特色。在剧本中,用巨型电机产生出来的电火花,让死人的肉体恢复了活力,从而创造出这个怪物;作为人类的仿制品,它是一个愚笨而不幸的动物,是野蛮狠毒的化身。接下来写到的事令人惊诧。玛丽去看了这幕戏,而且很喜欢它。她在给一位朋友的信中写道:

看啦!我发现自己出名了!……库克先生扮演的“空白”一角非常好......他所做的一切都富有想象而且表演到位......它似乎在观众中激发出了令人屏息凝神的兴奋......在早先的演出中,所有的女士都晕倒了,接着就是一片喧腾!

她称这个怪物为“空白”,因为在剧院排演的节目中,它的名字是空白的。她在1823年受到了演艺业的诱惑,就像如今的年轻作家挣不脱娱乐圈的魅惑一样。

1831年,玛丽·雪莱为这书的新版本写了一篇前言。在这篇前言中,她回忆了14年前写作这本书的缘起:

我看到那位亵渎神明的学生,脸色苍白地跪在他装配出的东西旁边。我看到一个人形的丑陋形体四仰八叉,然后,在某种强力引擎的作用下,表现出了生命的迹象,以一种令人不安、半死不活的方式动了一下。那肯定是很吓人的,因为任何模仿造物主那惊人之举的努力都是极其吓人的。

她的回忆更接近剧本而不是小说。在玛丽最初的构想中,怪物是一个能体验幸福和无私之爱的角色,只是在弗兰肯斯坦拒绝给它造一个可以疼爱的雌性伙伴之后,它才变得邪恶。但是,在搬上舞台时(以及打那以后),它就只有纯粹的邪恶了,成了一场十足的灾难。科学不仅在道德伦理方面变得暧昧不清、亦正亦邪,而且还成了厄运之媒。

按照霍姆斯的说法:1831年,英国科学促进协会(British Association for the Advancement of Science,BAAS)在约克郡召开了第一次大会,“浪漫时代”随之结束。此时,班克斯、赫舍尔和戴维这三大巨头或已经老朽不堪或寿终正寝了。取而代之的是三个年轻的领军人物—数学家查尔斯·巴贝奇(Charles Babbage)、天文学家约翰·赫舍尔和物理学家戴维·布鲁斯特(David Brewster)。1830年,巴贝奇凭借着《关于英国科学衰落的思考》(Reflections on Decline of Science in England)一书,率先向旧的统治者发起了攻击。他攻击了伦敦皇家学会的大佬们,说他们是一群无所事事、昏庸无能的势利小人,与现代科学技术完全脱节。法国和德国的职业科学家正在将英国的业余科学家们远远甩在身后。英国需要一个新的科学家组织,应该将总部设立在蓬勃发展的北方工业城市而不是伦敦,应该由活跃的专业人士而不是业余的绅士们来掌控。英国科学促进协会就是根据巴贝奇的具体要求设立的,它的年会放在不同的省级城市召开,但从来不在伦敦举行。会员人数增长迅猛。1833年,在剑桥举行第三次大会时,首次使用了“科学家”一词,代替“自然哲学家”,以强调与过去划清界限。维多利亚那时还没有当上女王,但是维多利亚时代开始了。

《关于英国科学衰落的思考》

霍姆斯这段“奇迹时代”的历史,不禁让我们对当前的时代产生一个耐人寻味的疑问。我们有没有可能正在进入一个新的“浪漫时代”,横跨21世纪的上半叶,由如今的技术亿万富翁们,来扮演与18世纪的开明贵族类似的角色?现在回答这个问题还为时过早,但是开始审查其证据已不嫌早。新奇迹时代出现的证据,会是科学文化的一种回退,从组织化向个人回退,从专业人士向业余人士回退,从研究计划向艺术作品回退。

如果新奇迹时代真的来临,它将围绕着生物学和计算机展开,就像旧奇迹时代以化学和诗歌为核心一样。现代浪漫主义时代的候选领导人,包括生物学怪杰克雷格·文特尔(Craig Venter)、凯利·穆理斯(Kary Mullis)和迪安·卡门(Dean Kamen),以及计算机奇才拉里·佩奇(Larry Page)、谢尔盖·布林(Sergey Brin)和查尔斯·西蒙伊(Charles Simonyi)。文特尔是教世人如何快速阅读基因组的企业家;穆理斯是教世人如何快速复制基因组的冲浪手;卡门是教世人如何制造真正管用的人造手的生物医学工程师。

我们现代先驱们的每一项成就,都跟过去的回响发生共鸣。文特尔一边驾着他的快艇环游世界,一边采集海洋微生物的基因组,并对它们进行批量的测序—就像班克斯环游世界去采集植物一样。穆理斯发明了聚合酶链反应,让生物学家可以在几小时之内,将一个DNA分子复制成满满一桶同样的分子;此后,他大部分的时间都在加州海滩边冲浪—就像戴维在发明了矿工头灯之后,许多时间都花在苏格兰的河边飞蝇钓鱼一样。卡门在活人的大脑和机械手指之间建立了联系—就像维克多·弗兰肯斯坦将死人的大脑和手缝合在一起,再让它们复活。

佩奇和布林建立的巨大的谷歌搜索引擎,直抵人类知识最遥远的极限—就像威廉·赫舍尔制造了他那台口径40英尺的巨型望远镜,望向宇宙的边际。西蒙伊曾经是微软软件系统的总设计师,后来又以宇航员的身份,两次飞往国际太空站—就像大无畏的气球驾驶员皮埃尔·布兰查德(Pierre Blanchard)和约翰·杰弗里斯(John Jeffries),在1785年乘坐热气球,进行了从英国到法国的首次空中旅行。

艺术家埃舍尔(Maurits Escher)

旧奇迹时代中的一个特色,在新时代中明显缺位。诗歌—在从荷马到拜伦的众多人类文化中占主导地位的艺术形式—如今已风光不再了。没有哪位现代诗人具有柯勒律治或雪莱那种地位。在大众文化中,诗歌已经部分地被绘画艺术取代。2008年,我参加了欧迪福雷德(Piergiorgio Odifreddi)在罗马组织的“数学节”,他是与现时代合拍的一位数学企业家。欧迪福雷德租借了罗马最大的礼堂—那是1960年奥运会遗留下来的场馆;还在三天的时间里,让所有的座位上都坐满了欢庆数学发展的年轻人。他是怎么做到的?他通过将数学与艺术糅合在一起。担任主持的天才人物,是已故的艺术家埃舍尔(Maurits Escher)和数学家曼德尔布罗特(Benoit Mandelbrot),他们的追随者展示了由人和计算机创作的新艺术作品。约翰·纳什(John Nash)也出席了,并受到了学生们的热烈拥戴,因为电影《美丽心灵》让他成了一位国际巨星。还有一个人在表演杂耍—他恰好还是一位数学教授。他站在舞台上,一边耍着5个球,一边证明关于杂耍组合数学的优雅定理。他的定理解释了为何正儿八经的杂耍演员总是耍单数个球,通常是5个或7个,而不是4个或6个。

………

➀ 《奇迹时代:浪漫主义一代如何发现科学的美丽与恐怖》(The Age of Wonder: How the Romantic Generation Discovered the Beauty and Terror of Science),万神 殿出版社(Pantheon),2008 年。

本文由出版社授权转载,文章选自《天地之梦》一书,节选自《当科学与诗歌还是朋友时?》一文

《天地之梦》

(美)弗里曼·戴森 / 著

肖明波、杨光松 / 译

启真馆·浙江大学出版社

2018年10月

在《反叛的科学家》(2006 年出版)的这本续集《天地之梦》中,弗里曼•戴森——他被伦敦《泰晤士报》誉为“世界最具原创性思想者之一”——颂扬了对非常规思想表现出的开明态度,以及他认为追求科学时所应具有的“快乐梦想的精神”。纵观全书,戴森采取了一种颇具挑衅性的(往往还是政治上不正确的)方式,来探讨当今最具争议性的一些科学问题:全球变暖的问题——他认为当前这方面的计算也许都是错误的;生物技术的未来——他预计在接下来的半个世纪里,随着设计新生物的工具变得人人都可获取,这种技术会左右我们的生活;以及数字时代的信息洪流。戴森为历史、哲学和科学研究实践提供了一种崭新的视角——他甚至还提供了一种崭新的视角,来看待严重的失误、胡乱的猜测和错误的理论,认为它们也是我们为理解自然世界奇迹所作努力的一部分。