近日,一则网传消息称,一名大学生小倩在校内献血车上献血时,原本决定捐献 200ml,但在抽血之后却发现被多抽了 100ml,原因是血型为稀有的 Rh 阴性(熊猫血)。

当地卫健委很快作出回应,表示已联系献血人核对情况,献血人回应称:并没有在网上发布「被多抽血」的帖子,而且自己的血型也不是「熊猫血」,相关网络文章为造谣。

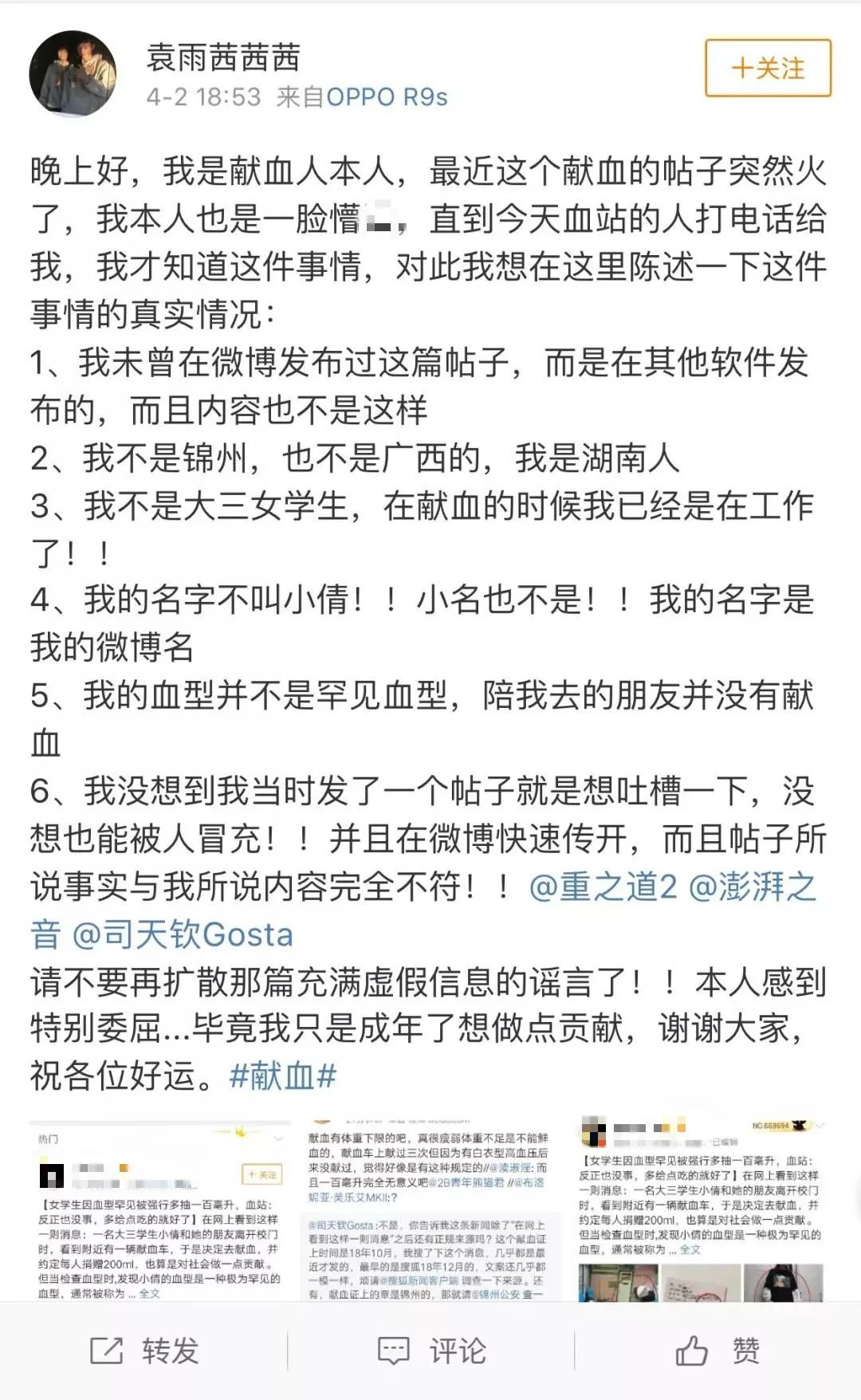

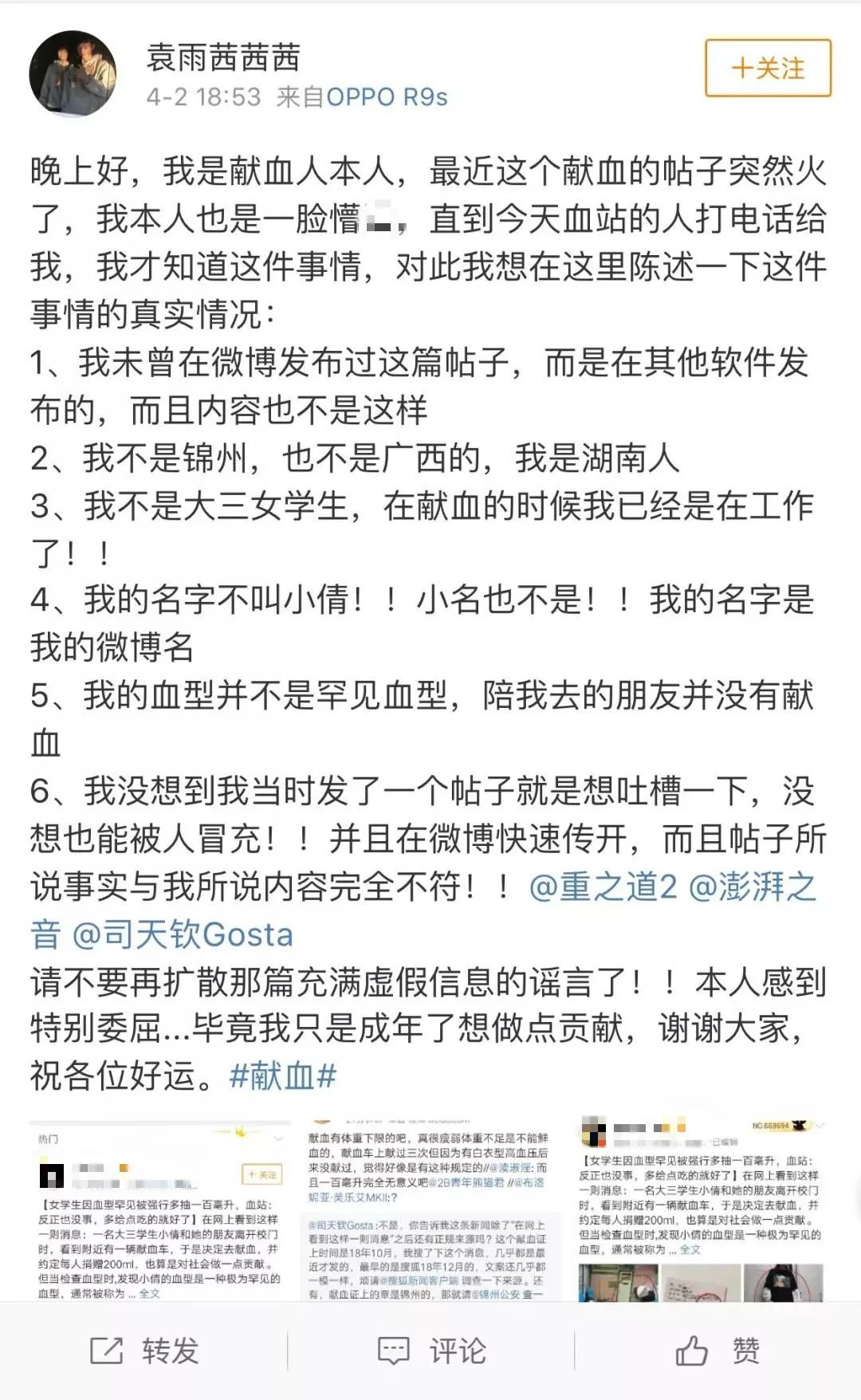

当事人在微博发布情况说明(微博截图)

然而,尽管当地卫健委及当事人已经快速辟谣,我们仍在相关事件讨论中看到许多疑问的声音。

部分读者留言表示有过献血被多抽的经历,部分读者觉得自己的献血体验并不愉快。

也有血站工作人员给丁香园留言,表示献血量并不和自身工资挂钩,建议大家献血纯粹出于为后续用血患者降低风险的考虑。

我们意识到,在血站与大众之间,依然存在较大的信息沟通空白。

而且如果这种空白持续存在,很可能会对大众无偿献血的积极性造成挫伤,最终影响的是临床患者用血,甚至出现「血荒」。

为此,丁香园总结了关于献血的 7 点疑问,希望能够更好地填补这一空缺。

无偿献血,不该如此怨声载道,因为它关系到我们每一个人。

1. 为什么献血是无偿的?

所谓的无偿献血,其实根本目的是禁止买卖血液。

根据《医疗机构临床用血管理办法》及《中华人民共和国献血法》,卖血和接受卖血均属于违法行为。

为什么?

很简单。当献血涉及到经济利益,血液的源头和采血方式就很难保证安全。

很多不符合献血资质的人,为了钱也会去卖血;在利益的驱使下,还会出现非法采血机构,卫生无法保障,传播各种疾病。

20 世纪 80、90 年代河南的「艾滋村」,就是因为村民集体在非正规机构卖血而感染了病毒。

有人会问,几十年前很多人温饱都难以保障,所以才会卖血,现在大家生活水平提高了,应该没有为了钱去卖血的了吧?

错了,在很多人看来,卖血拿钱几乎等同于不劳而获。

对于很多收入不高的人来说,这种额外的获利,是求之不得的机会。

想想看,每次苹果出新款 iPhone,多少人喊着去卖肾?这是一个道理。相信我,如果真能卖肾,一定有人会去的。

因此,要求无偿献血是为了防止血液买卖,保障用血安全。

2. 为什么献血无偿,用血收费?

很多人都对此有疑问:我免费献了血,为什么我需要输血的时候还要收费?

是不是献血中心在「卖血牟利」?

不是的。

当血站完成抽血、血液收集起来以后,还要经过严格的检测,确保没有传染性疾病。

之后,还要进行分离处理,将血浆和红细胞、白细胞、血小板等分开。

这样,才保证血液能够得到最充分、最安全的利用。

而这些过程,都是要花钱的。此外,还有一定人工成本。

因此,人们用血交纳的费用,并不是在「买」血液本身,而是用于支付血液采集、检测、储存等成本的费用。

3. 为什么怎么总感觉「被多抽」了?

在丁香园微博评论区,很多网友表示遇到过「填表选了 200ml,最后却抽了 400ml」的情况。

这种自愿献血,却「被多抽」的感觉让人不太舒服。

丁香园微博截图

目前,我国无偿献血一般有 200、300、400ml 三种规格。

对于献血者而言,一次献血 400ml 无损健康。

根据庄文等人《献血 400ml 后献血者血液学指标观察》研究,献血 400ml 前后进行自身比较,除总蛋白有所上升之外,其它的指标变化均无统计学差异。

就法律角度而言,既然国家献血法明确规定无偿献血量是 200~400ml 之间,这说明 200~400ml 是一个非常安全的献血量。

从用血的角度来说,一次献血 400ml 则好处多多。

首先,这有利于临床输血安全。

400ml 对受血者来说更安全。

假设受血病患需要 800ml 的血液输注来挽救生命,如果拿到的是每袋 400ml 的血,他只需要两人份,如果是每袋 200ml 的血,则需要 4 人份。

由于血液中的抗原成分复杂,输入血液以后,会发生轻微的输血不良反应。而输注的异体抗原越多,引发不良反应的概率就越大。

选择捐献 400ml 血液,能更好地降低临床发生输血不良反应的几率。

其次,这有利于节省血源。

临床上的患者,需要的往往并不是全血,只是血液中的某一成分。

据某业内人士介绍,一次献血 400ml,有利于成分血的分离制备,各种血液有效成分含量高,提高了输血治疗的效果,利于成份血的制备和推广。同时能够充分利用血源资源。

此外,200 或 300ml 的血会分离成两种不同的成分:悬浮红细胞、新鲜冰冻血浆。

如果是 400ml 的血,因为血量更多,所以能够多分离出一种血液成分——冷沉淀,冷沉淀可以帮助血友病患者持续治疗。

因此,对于部分血友病患者而言,这种必要的治疗成分只能从 400ml 的血液中才能提取出来。因此,献血 400ml 意味着可以多帮助一位病患。

最后,这能更好地减轻病人的经济负担。

根据《临床输血技术规范》要求,每输一袋血就要进行交叉配血,病人就要缴纳一次相关费用。

一次献 300~400ml 可以使交叉配血的次数减少,从而减轻病人的经济负担。

4. 血站总想让我多献点血,是不是工作人员要完成指标?

对于「血站工作人员存在 kpi,所以故意多抽血」的情况,某业内人士对丁香园表示,对大多数血站而言是不会的。

该业内人士表示,血站属于公益性卫生事业单位。部分血液中心的工作人员的收入跟职务级别挂钩,跟实际的工作量、采集血量、或其他业务收入来源无关。但可能各地存在差异。

丁香园读者留言截图

尽管本文开头当事人已经辟谣,但许多人仍对「熊猫血」献血问题有疑问。

事实上,目前大多数献血现场实验无法判断 Rh 血型,只能检测 ABO 血型。

对于首次献血者来说,除非献血者主动告知,否则,血站护士并不会提前知晓献血者是否为熊猫血。

对于「知道献血者为熊猫血,护士是否会故意多抽」问题,有业内人员表示「Rh 阴性血的人群比例比较少,只有千分之三左右,所以工作人员会更加注意保障这位献血者的身体安全,不会刻意多抽。」

至于血站是否会把「劝导志愿者多献血」作为常规话术?部分工作人员表示,一般会根据献血前的检测状态和当天的身体状态来建议献血者。

5. 医护人员哄我献血,是为了自己不用献血?

还有一种阴谋论是「医务人员鼓励你献血,自己却不献血」,认为这其中定有蹊跷。

事实上,现在中国献血的主力军主要是三大群体——医疗工作者、军人和在校大学生。

丁香园读者留言截图

为了响应国家号召,军人和医疗工作者每年都会定期献血。

医务人员由于经常接触临床病患,更加了解血液的宝贵,也更能体会病患对血液的迫切需求,所以更愿意乘着工作间隙无偿献血。

据丁香园站友讨论「很多医生是刚献了血上手术台,或者刚下手术台就献血」。有时病人急需用血,又恰逢血库告急,往往也由一线的医护人员主动无偿献血。

2014 年 12 月 31 日,上海闵行,医务工作者掀起献血热潮,大家用捋袖献血挽救生命的方式,迎接新年。(图虫创意)

6. 血站不会「不顾死活」地抽血

血站必须为献血者的健康负责。

比如,采血前进行必要的健康检查,根据献血者的健康状况给出是否献血以及献血量的建议;

为献血者提供饮料、葡萄糖水等饮品,有些血液中心配有献血者餐厅,为成分献血者提供采前餐和采后餐,没有餐厅的采血车会配有面包、八宝粥等小零食。

使用一次性采血器材,用后销毁,确保献血者的身体健康;献血后发放献血证,有些机构还会备上帆布袋、小礼品等作为感谢和纪念。

此外,献血法规定,献血者年龄为 18~55 周岁,男子体重 ≥50kg,女子体重 ≥45kg。

每次采集血液最多不超过四百亳升,两次采集全血间隔不少于六个月;严格禁止血站违反前款规定对献血者超量、频繁采集血液。

因此,对于符合条件的献血者来说,护士一般都会鼓励多献血,但不会违反规定强制多抽。

如果献血间隔、个人体质没有达到要求,即使你再想献血,血站工作人员也会拒绝。

7. 鼓励献血,但更要量力而行

如果当时正好存在感冒、炎症,或女性处于月经期的前后 3 天,这类情况都应该暂缓献血。

献血前 1 周不要服药,献血前 1 天和当天不要饮酒(尤其是不饮烈性酒),献血前 1 晚充足睡眠,不宜做剧烈运动。

此外,不要空腹献血。

空腹献血很可能会出现低血糖、晕厥等不适。如果已经空腹前往血站,血站常备有能量补给,可以吃点东西再决定,不要仓促献血。

献血后,献血侧的手臂尽量不要提重物,2~3 天尽量不要做剧烈运动、重体力劳动及高空作业,避免外伤。

还是那句话,我们鼓励献血,但更要量力而行。

献血前对自己的身体、精神状况评估,觉得合适且有献血意愿再去,不要勉强自己。

丁香园读者留言截图

献血谣言为何一点就炸?沟通空白亟须填补

本次「熊猫血被多抽」的谣言之所以如此广泛传播,乃至即使当地卫健委与当事人双双辟谣后,依然有许多人表示不信服。

献血谣言为何一点就炸?

这并非此例特殊或事发偶然,而是血站面对大众时,长期存在沟通空白,最终积压爆发。

事实上,即使在丁香园对献血相关事件进行了解、询问时,过程也并非顺利。

今天被谣传的是小倩,明天换成小明、小红,故事依然相同。

从捐献者的角度来说,作为普通大众,对献血相关的知识本身就了解有限。

如果正好遇到的一线工作人员态度生硬,没有进行合适的沟通、引导,很容易产生不信任感,造成误会甚至谣言。

无论是工作人员还是捐献者,本意都是行善举,是何乐不为的好事。

但因为部分工作人员沟通不到位,导致双方成了对立面,实在是得不偿失。

在临床工作中,顺利开展医疗行为、提高患者依从性,本身必需建立在与患者进行充分、合适的沟通的基础上。

这应该是每一个对患者负责的医务工作者、医疗机构都应有的共识。

丁香园读者留言截图

血荒离你,比想象中更近

在献血谣言满天乱飞、机构面对大众存在沟通空白的同时,我国每年献血量总是远远赶不上用血量。

这个问题在北京、广州等大城市体现得尤为明显。

这也很容易理解:越是大病越往大城市、大医院跑,而越大型的手术,用血量就越多。

病人多、病情重、用血量大,成了医疗资源聚集地区的普遍问题。

以广州为例:2014 年全年,广州市共采集 52300 多份血小板。看似数量巨大,平均下来每天只有 147 份。

以广州南方医科大学南方医院为例:2014 年,该医院分得了约 8000 份血小板,其中只有不到 4000 份被分发到了血液科,更多的血小板被用于外伤抢救、大型手术和急、危、重症抢救。

据丁香园站友在论坛发帖称,血库告急时,外科医生上手术前甚至要填写这样的报告,保证不用血。

图源:丁香园论坛

「都是血荒闹的!」愤怒、焦灼遍布在每一个人的脸上。

「我的心里有把刀,想杀人!」一位患儿的母亲压低声音狠狠地说。

这是 2017 年底,我国某地发生血荒时真实发生的一幕,它离我们比想象中更近。

我国无偿献血的主力军是大学生,因此,在每年的寒暑假都会出现全国范围的血荒。而曾经作为志愿献血补充的互助献血,也因为存在「灰色地带」在 2018 年彻底叫停。

无偿献血,在我国本来就举步维艰。

别让谣言一点就炸,无论个人或血站,都需要做出努力。

今天我们是献血、采血的一方,可能某天我们就成了用血的一方。

在献血、用血这件事情上,所有人都是命运共同体。

因为每一份血,都意味着生命。

转发本文让更多人看到

别让献血谣言

抹杀了生命的希望

题图来源:图虫创意