导言:

你可以把基督教神学想象成意义的成长史,或者说,意义在时间上的发展史。在这一发展史中,奥古斯丁和托马斯·阿奎那无疑是两个至关重要的节点性人物。

可以这么讲,在奥古斯丁以前,基督教差不多就是基于《圣经》故事而形成的一些道德诫命、律法,彼此之间还远没有呈现出一种体系性的意义框架。

△奥古斯丁

奥古斯丁则凭借他强悍的解读能力,把经里面那些直观上看起来比较晦涩又不成其为体系的教义,给整合为一套连贯的意义体系,基督教就此有了体系化的神学。

我们可以大致把奥古斯丁类比成中国的董仲舒。在董仲舒之前,尽管孔子、孟子提供了儒教经典,但他们却并没有把经典具体化为一套完整的意义体系,那么解读的工作便只能等到后人来做。

这就好比你用现在的眼光看《论语》,就会发现《论语》就是一本微博体语录。语录和语录之间并不构成体系,语录潜在地包含着一种整体性的意义框架,但这还仅仅是一种潜在性,远没有被人系统地表达出来,董仲舒就是把它给体系化地表达出来了。

为什么要建构一个庞大的意义框架来诠释这些语录呢?这同样是由人们现实当中的生存处境决定的,一个政治秩序要想维系,正当性根基就是不可或缺的。而意义框架正是为秩序的正当性提供辩护的。谁来建立这个意义框架呢?这个工作在中国是由汉朝的董仲舒完成的,在西方基督教世界是由奥古斯丁完成的。

在搭建这一意义框架的过程中,柏拉图哲学对奥古斯丁的影响至关重要。除了柏拉图本人的著作之外,还有个重要的哲学家、新柏拉图主义者普罗提诺,也同样起过重要作用。

△新柏拉图主义创始人:普罗提诺

柏拉图主义者有一个特征,就是他们在思考问题的时候,会先追溯出最本质的问题。接下来,他们便会把这个最本质的问题作为观察世界的至高点,从而对世间的一切困惑采取俯视姿态,这是一种自上而下的思考方式。用现在的话讲,就是打开了上帝视角。

但上帝视角哪是那么容易打开的,所以他们有时还会通过一些神秘体验,比如冥想、甚至嗑药的方式,来刺激自己思考问题的灵感。普罗提诺也是如此,据他自己记录,曾有过N次灵魂出窍的体验。

这样一种哲学气质和奥古斯丁本人很合,奥古斯丁也是在一场神秘体验中皈依基督教的。所以柏拉图哲学在这就起到一个至关重要的方法论作用,奥古斯丁把柏拉图哲学跟基督教教义给融为一体了。

这一融合给奥古斯丁的神学带来了些什么呢?当奥古斯丁用带上柏拉图哲学的眼镜的基督教义来思考世界的时候,他给出一个结论,此岸的世俗世界并不重要,没有太大价值可言,真正有价值的是我们要去追寻的上帝之城。为啥会得出这一结论呢?两个原因。

第一个原因是柏拉图哲学认为,世间的一切都是变动不居的,所以真正重要的是蕴藏宇宙本质的那个彼岸世界。

第二个原因跟奥古斯丁生活的时代有关,奥古斯丁亲眼见到过罗马陷落了好几次。这意味着什么呢?奥古斯丁时的西方人把罗马城视作永恒之城,罗马城陷落对他们来说意味着彻底从文明堕入野蛮。这种陷落的意义不是说一个城陷落或者一个国陷落,而是整个文明的陷落。这种陷落对当时的人来说意味着人将不再能成其为人了。

你可以想象一下,这就好比说现在的你作为一个90后甚至00后,日常生活是通过微信和抖音支撑起来的,结果你亲眼见到了微信和抖音的崩溃,而且还是不止一次见证。那么此时的你还会相信微信和抖音为你生活赋予的意义吗?而罗马城的陷落对当时的人来说,比微信抖音崩溃要严重的多得多。这就是奥古斯丁的时代处境 。

面对一个已经崩溃了的文明,奥古斯丁要处理的问题就是,如何还能让人鼓起继续活下去的勇气?

他的回答是,既然人活着的意义已经极度坍缩了,索性就直截了当地告诉人们,世间的一切全都不重要,崩溃就崩溃了,没什么可留恋的。因为真正有价值的东西根本就不在俗世人间,奥古斯丁相信这个答案能让人鼓起活下去的勇气。他的神学在这个时代正是以这种方式展开的。

奥古斯丁之后,西方就进入了中世纪,史学界通常认为中世纪指的就是从公元476年西罗马灭亡到公元1453年东罗马灭亡这段时间。不过中世纪也得分成两段,在差不多公元1000年之前的时间里,中世纪确实非常落后愚昧。

但是再往后的中世纪就不是那么黑暗了,西方开始进入了一个缓慢的复兴阶段。这个阶段中,西方出现了另外一个重要人物叫做托马斯·阿奎纳,对应中国就是跟宋朝朱熹差不多的年代。

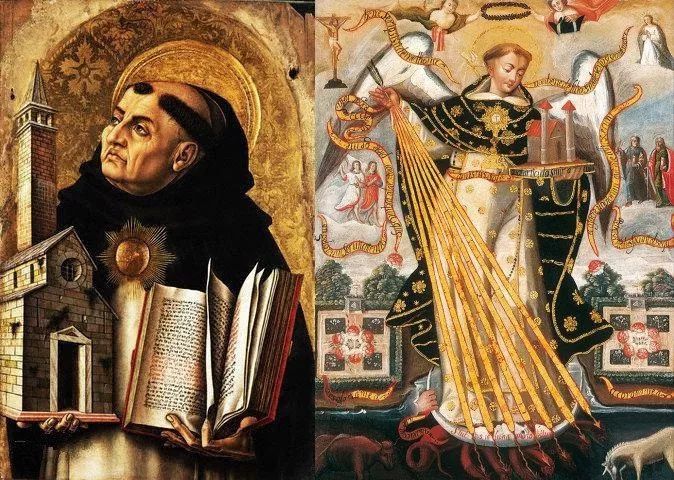

△人间的阿奎那与天堂的阿奎那

阿奎那的整合能力一点不亚于奥古斯丁,但他跟奥古斯丁走了个不一样的路数,他把亚里士多德的哲学跟基督教神学给融为一体了。有关亚里士多德和柏拉图的思考方式的异同,我在枢纽讲坛河西站的系列推文中详细展开过,今天就不赘述了。【一键回顾→柏拉图的归纳路径VS亚里士多德的演绎路径】

简单提一下亚里士多德,一方面,他会先观察身边的小事儿,再一点点儿地提炼出一套具有普遍适用性的解释框架,这是一种自下而上的思考路数。

另一方面,因为采取这种自下而上的思考方式,那么身边的各种小事便都会被纳入你的认知框架中,于是世间的事务在你的认知框架中就再也不是无价值、无意义、无足轻重的存在了。阿奎那通过这种方式解经,通过逐渐把身边的小事上升提炼出终极的意义,以建构自己对世界的认知框架。

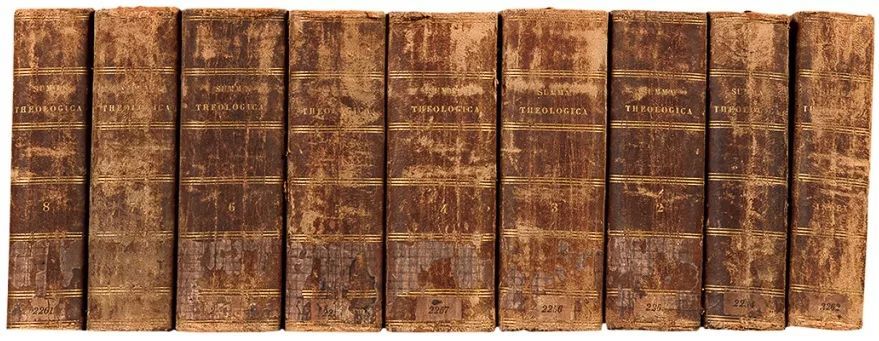

△1864年阿奎那著巴黎版《神学大全》

听过李筠老师的《西方史纲50讲》的话,你也许会想起李筠老师的一个观点,即在当时奥古斯丁神学还是主流,但阿奎那去世后没多久,阿奎那的神学就成为主流了。这又是怎么回事儿呢?

原因用四个字概括,时代变了。

我们刚刚说过奥古斯丁面临的是一个文明崩塌秩序解体的时代,在那个时代,世间的一切可以说是一文不值,但到了阿奎纳这会儿,时间已经过去七八百年了,此时的世俗秩序也开始恢复了。

你可以想象一下,如果此刻的阿奎那仍然向奥古斯丁一样,坚持认为世间没什么可留恋的,坚持认为俗世没有任何价值的话,那么这意味着现实很糟糕。

可问题是当时的秩序已经开始恢复了,所以对于当时的老百姓来说,奥古斯丁的说法就没有那么大的吸引力了。所以此情此景下,阿奎那的神学一经出现,便和当时的时代大潮形成了共振,于是阿奎那神学迅速就成为主流。

强调一下,我这里的意思并不是说阿奎那的神学是为了给世俗政权辩护,因为让自己的理论跟世道人心形成呼应,也不见得是阿奎那神学的创作预期。

其实阿奎那的神学还有个重要的效应,即它为文艺复兴奠定了神学基础。某种程度上,我们甚至可以说,没有阿奎那的神学就不会有文艺复兴。

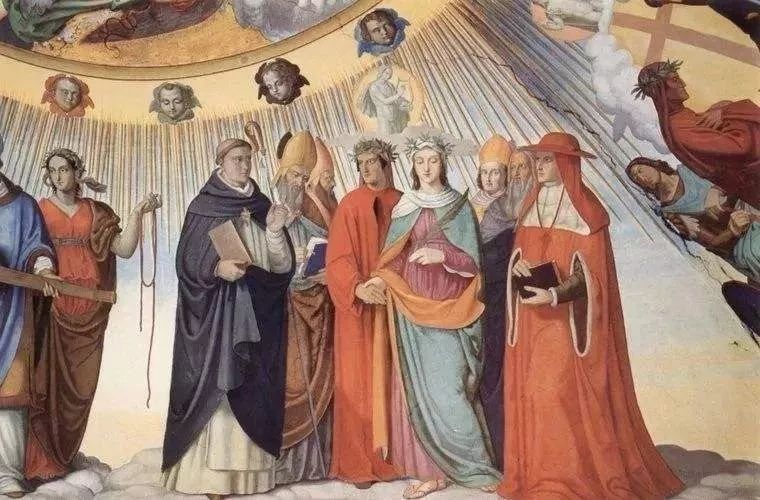

△文艺复兴时期,但丁著作《神曲》

原因在于,在文艺复兴发生之前,中世纪的人们都普遍认为,或者说教会认为尘世烂透了,不值一提,根本没什么可留恋的,所以人到这世间就是来受苦受难的。

但是中世纪后期事情发生了转变,从文艺复兴开始,大家反过来认为人很了不起,就算糟糕也没有教会在过去描绘的那么不堪。

那么问题来了,大家为什么会认为人也很了不起呢?这就是我后面要跟大家谈的内容。总的来讲,中世纪后期要是没有阿奎那的神学作为基础的话,整个文艺复兴是没有办法从精神层面展开的。