想做个每日精选一篇书摘的小栏目

从译文社的书中,摘一些有趣或无趣的内容

今天分享到了第一百九十三篇

也欢迎看到您发来的个人建议

告诉我想读哪位作家的作品

- 193 -

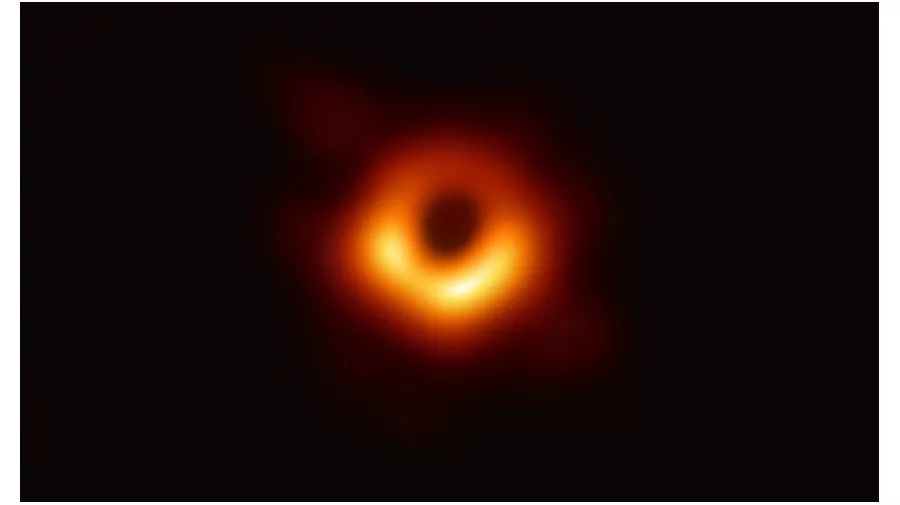

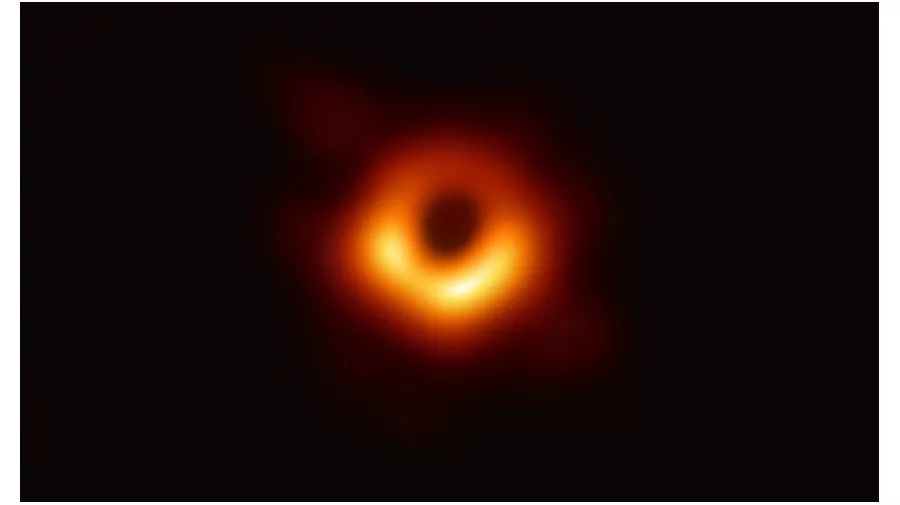

一张照片不只是与其被拍摄对象相似,不只是向被拍摄对象致敬。它是那被拍摄对象的一部分,是那被拍摄对象的延伸,并且还是获取那被拍摄对象、控制那被拍摄对象的一种有效手段。

摘自|苏珊·桑塔格《论摄影》

影像世界

作者|苏珊·桑塔格

译者|黄灿然

摘自|《论摄影》

- 声明:如需转载先请私信联系 -

对现实的解释,一向是通过影像提供的报道来进行的;自柏拉图以来的哲学家都试图通过建立一个以没有影像的方式去理解现实的标准,来松脱我们对影像的依赖。但是,到十九世纪中叶,当这个标准终于似乎唾手可得时,旧有的宗教和政治幻想在挺进的人文主义和科学思维面前的溃散并没有像预期中那样制造大规模地投奔现实的叛逃。相反,新的无信仰时代加强了对影像的效忠。原本已不再相信以影像的形式来理解现实,现在却相信把现实理解为即是影像、幻觉。费尔巴哈(Ludwig Andreas Feuerbac,国哲学家)在其《基督教的本质》第二版(1843)前言中谈到“我们的时代”时说,它“重影像而轻实在,重副本而轻原件,重表现而轻现实,重外表而轻本质”——同时却又意识到正在这样做。而他这预兆性的抱怨,在二十世纪已变成一种获广泛共识的诊断:也即当一个社会的其中一项主要活动是生产和消费影像,当影像极其强有力地决定我们对现实的需求、且本身也成为受觊觎的第一手经验的替代物,因而对经济健康、政体稳定和个人幸福的追求起到不可或缺的作用时,这个社会就变成“现代”。

费尔巴哈这番话——他是在相机发明几年之后写这些话的——似乎更是特别预感到摄影的影响。因为,在一个现代社会中具有实际上无止境的权威的影像,主要就是摄影影像;而这种权威的幅度,源自相机拍摄的影像所独有的特性。

这类影像确实能够篡夺现实,因为一张照片首先不仅是一个影像(而一幅画是一个影像),不仅是对现实的一次解释,而且是一条痕迹,直接从现实拓印下来,像一道脚印或一副死人的面模。一幅画作,哪怕是符合摄影的相似性的标准的画作,充其量也只是一次解释的表白,一张照片却无异于对一次发散(物体反映出来的光波)的记录——其拍摄对象的一道物质残余,而这是绘画怎么也做不到的。在两个假想的取舍之间,也即如果小霍尔拜因(Holbein the Younger,德国肖像画家,英王亨利八世御前画师)多活数十年,使他有机会画莎士比亚,或如果相机的某个原型提早发明数百年,有机会给莎士比亚拍照,相信大多数莎士比亚迷都会选择照片。这并非只是照片能够显示莎士比亚的真貌那么简单,因为哪怕这张假设中的照片褪色了,几乎难以辨认,变成一片褐色的影子,我们也仍然有可能取它,而舍另一幅辉煌的霍尔拜因的莎士比亚像。拥有一张莎士比亚照片,就如同拥有耶稣受难的真十字架的一枚铁钉。

当代大部分针对影像世界正在取代真实世界而表达的忧虑,都像费尔巴哈那样,是在继续响应柏拉图对影像的贬斥:只要它与某一真物相似,就是真的;由于它仅仅是相似物,所以是假的。但是,在摄影影像的时代,这种可敬而幼稚的现实主义似乎有点离题,因为它那种影像(“副本”)与被描述的实在(“原件”)之间的直截了当的对比——柏拉图曾一再拿画作来加以说明——很难如此简单地用来套一张照片。这种对比同样无助于理解影像制作的起源:影像一度是实用、神奇的活动,是一种占有或获得某种力量来战胜某一东西的手段。诚如 E·H·贡布里希(E.H.Gombrich,奥裔英国艺术史家)指出的,我们愈是回溯历史,就愈是发现影像与真实事物之间的差别不那么明显;在原始社会中,实在及其影像无非是同一能量或精神的不同的显露,也即形体上各别的显露。因此,影像才会有抚慰或控制强大的神灵的功效。那些力量,那些神灵都存在于它们(指影像)之中。

对从柏拉图到费尔巴哈的真实性辩护者来说,把影像与浅显的外表等同起来——即是说,假设影像截然有别于被描绘的对象——是那个去神圣化的过程的一部分,该过程无可挽回地把我们与神圣时期和神圣地方的世界分离开来,在那个世界中影像被拿来参与被描绘的对象的现实。对摄影的原创性所作的定义是,在漫长的愈来愈世俗化的绘画史中,正当世俗主义取得彻底胜利的那一时刻,摄影恢复了——从完全世俗的角度看——影像的某种原始地位。我们总是难以抑制地觉得摄影程序有点神奇,这种感觉是有其真实基础的。谁也不会在任何意义上把一幅画架油画当成是其描绘对象的共同实在体;画只是表现或指涉。但一张照片不只是与其被拍摄对象相似,不只是向被拍摄对象致敬。它是那被拍摄对象的一部分,是那被拍摄对象的延伸,并且还是获取那被拍摄对象、控制那被拍摄对象的一种有效手段。

摄影即是获取,以多种形式。最简单的形式是,我们拥有一张照片便是拥有我们珍爱的人或物的替代物。这种拥有,使照片具有独一无二的物件的某些特征。透过照片,我们还成为事件的顾客,既包括属于我们的经验的一部分的事件,也包括不属于我们的经验的一部分的事件——两种经验之间的差别,往往被这类已形成习惯的消费者心态所模糊。第三种获取形式是,透过影像制作和影像复制机器,我们可以获取某种信息(而不是经验)。最后,通过摄影影像这一媒介,愈来愈多的事件进入我们的经验,但摄影影像作为媒介的重要性,实际上只是摄影影像的有效性——有效地提供脱离经验和独立于经验的知识——的副产品。

这是最具包容性的摄影获取形式。通过被拍摄,某种东西成为一个信息系统的一部分,被纳入各种分类和贮存计划,包括一组组相关的快照贴在家庭相册里时被粗略地按年份顺序排列,以及天气预报、天文学、微生物学、地理学、警察工作、医疗训练和诊断、军事侦察和艺术史使用摄影影像时所需的坚持不懈的累积和一丝不苟的归档。由此可见照片所做的,并非只是重新定义普通经验中的东西(人、物、事件、我们用肉眼所见的任何东西——尽管角度不同,而且往往是漫不经心的)——和增加我们从未见过的大量材料。现实被重新定义也是如此——作为一件展品、作为一项检查记录、作为一个侦察目标。摄影对世界的勘探和复制打破延续性,把碎片输入无止境的档案,从而提供控制的各种可能性,这些可能性是早期信息记录系统——书写——连做梦也想不到的。

摄影式记录永远是一种潜在的控制手段,这早在摄影的威力的萌芽阶段就已被认识到了。一八五〇年,德拉克洛瓦在其《日记》中,注意到剑桥一些“摄影实验”正在取得的成功——剑桥的天文学家正在拍摄太阳和月亮,而且竟然获得了一张针头大小的织女星影像。他补充了以下“好奇”的观察:

达盖尔银版法制作出来的织女星的光,已在织女星与地球之间的空间里旅行了二十年,因此,制作在银版上的光,是早在达盖尔发现我们刚用来控制这光的方法之前,就已离开织女星了。

摄影的进步早已抛离了德拉克洛瓦这类关于控制的小概念,并令人比任何时候都更真切地体会到照片为控制被拍摄对象提供了怎样的方便。技术已使摄影师与被拍摄对象的距离之程度对影像精确度和强度的影响缩至最小;技术提供了拍摄难以想像地微小和诸如星体等难以想像地遥远的事物的方法;技术使拍照无须依赖光(红外摄影)并使图像不必被局限于二维(全息摄影);技术减少了看见画面与把照片拿到手之间的间隔(第一部柯达相机面世时,一位业余摄影者需要等数周才拿回一卷冲洗好的胶卷,而“宝丽来”相机则数秒就把照片吐出来);技术不仅使影像活动起来(电影),而且达到同时录制和传送(录像)——简言之,技术已使摄影变成一件用来破译行为、预测行为和干预行为的无可比拟的工具。

摄影享有其他影像系统未曾享有过的力量,因为,与早期影像系统不同,摄影不依赖某位影像制作者。无论摄影师怎样小心地对影像制作程序的设定和引导作出干预,该程序本身依然是一种光学——化学(或电子)程序,其操作是自动的,其机械装置将不可避免地被改造来提供更精细因而更有用的真实事物的图像。机械创造的这些影像,以及它们传达的力量之真切,不啻是影像与现实之间的一种新关系。而如果可以说摄影恢复最原始的关系——影像与被表现物的局部同一性——那么可以说,影像的力量现正以非常不同的方式被体验。原始的影像效力概念假设影像拥有真实事物的特性,但我们现在却倾向于认为影像的特性属于真实事物。

(完)