透皮贴剂质量控制与评价研究进展

Research progress in quality control and evaluation of transdermal patches

来源

中国新药杂志, 2019 年第28 卷第5 期

作者

马迅,左宁,陈华,李又欣

中国食品药品检定研究院

烟台大学药学院

摘要

透皮贴剂可将药物透过皮肤表面非侵入性递送到皮肤深部或循环系统,具有许多优于常规注射剂和口服制剂的优点,国内外已有多种透皮贴剂的上市产品。

本文结合国内外透皮贴剂产品上市情况、质量控制现状、体外生物评价方法及皮肤吸收评价的数学模型等对透皮贴剂的质量控制与评价的研究进展进行综述。

正文

透皮贴剂系指将原料药物与适宜的材料制成的供黏贴在皮肤上的可产生全身性或局部作用的一种薄片状制剂[1],可将药物透过人体皮肤表层,非侵入性递送到皮肤深部或循环系统。

透皮贴剂具有许多优于常规注射剂和口服制剂的优点。

例如,可避免药物与胃肠道不相容和首过代谢,减少消化道和肝的负担; 避免血药浓度的波动,保持有效的血浆浓度,尽量减少由于临时过量引起的毒副作用; 由于透皮贴剂可减少给药次数,并可随时按治疗要求给药与终止用药,且给药方式简单方便,可以帮助患者坚持药物治疗,方便患者自我管理,改善患者的适应性和依从性。

特别是对于每周仅需使用一次的产品,优势格外显著。国内外已有多种透皮贴剂的上市产品[2]。

本文结合国内外透皮贴剂产品上市情况、质量控制现状、体外生物评价方法及皮肤吸收评价的数学模型等对透皮贴剂的质量控制与评价进行综述。

1

透皮贴剂概述

1.1 上市产品情况

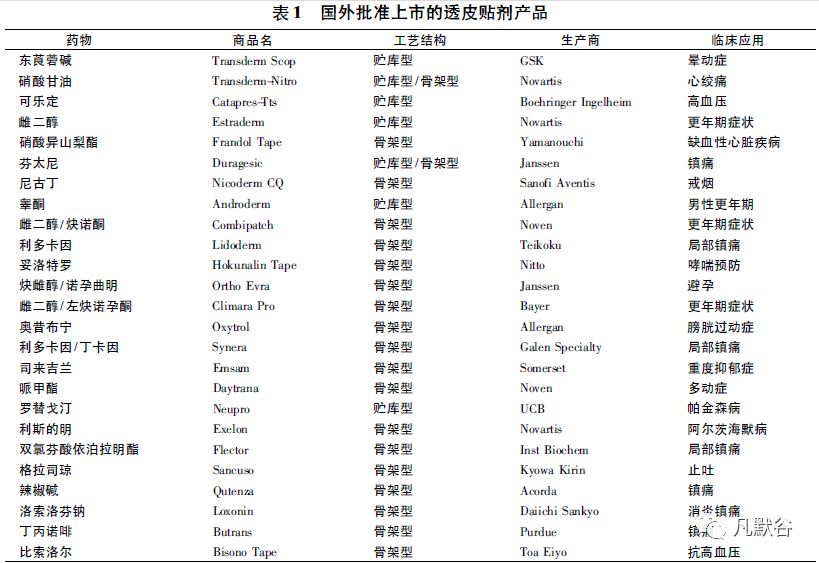

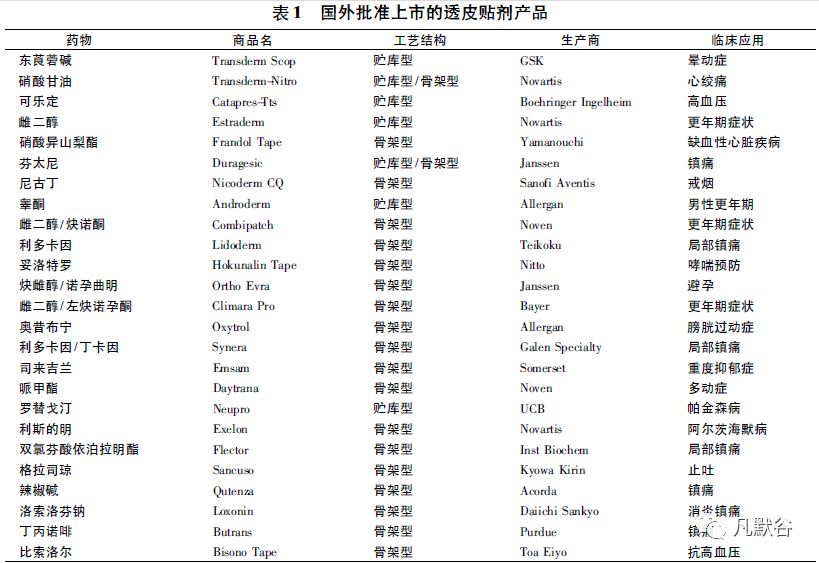

1979 年美国FDA 批准东莨菪碱透皮贴剂开启了透皮制剂的新篇章,10 年之后,尼古丁贴剂成为第一个畅销透皮制剂产品,提高了透皮给药在药物制剂领域的地位,如表1 所示。

目前,全球包含仿制药在内的透皮贴剂的上市品种已有上百种,专注透皮给药技术的公司近百家。

对于国内而言,专注透皮贴剂研发与生产的公司较少,且科研投入不足,基础研究薄弱,发展相对较为缓慢,自主研发的创新产品较少,主要以仿制国外品种为主,且集中在东莨菪碱、硝酸甘油、雌二醇、可乐定、芬太尼等品种[3 - 7]。

多数已批准上市的产品还是以进口或境外企业生产为主,如表2 所示。

1.2 透皮贴剂的类型

目前上市的透皮贴剂产品,根据其结构组成可分为贮库型和骨架型。

贮库型贴剂是将药物和渗透促进剂完全包封在由药物不可渗透的材料和速率控制聚合物膜组成的浅室中。

通过速率控制膜调控药物分子的释放来控制药物的透皮速率,处方灵活性好,但生产工艺复杂[8]。

使用中,若速率控制膜因故损坏,会造成大量药物突然释放,引发严重毒副反应,甚至引起患者死亡。

对于骨架型贴剂,一种是将药物均匀分散在胶黏剂中,用溶剂浇注或热熔涂敷法将药物固定在不可渗透的层压材料上,形成薄的含药层,然后将含药层直接黏附于皮肤上; 另一种是将药物均匀分散在聚合物基质中,压成具有一定面积和厚度的含药层,将胶黏剂黏附在含药层周围或直接黏附在含药层上,再黏附于皮肤上[9 - 10],利用胶黏剂、聚合物的特性控制药物的释放。

近年来,为避免患者风险,达到更好的缓控释效果,市售贴剂产品越来越多的采用骨架型的结构设计。

1.3 临床应用范围

已上市的透皮贴剂产品临床应用范围较广,例如用于缓解各种疼痛、补充和调节激素水平、心脑血管的长期给药、治疗神经系统病变、戒烟、治疗呼吸系统疾病等方面。

2

质量控制现状

2.1 各国药典收载的贴剂品种的质量控制情况

由于透皮贴剂是较新的剂型,不同企业的处方工艺不同,质量控制方法差异较大,以各家企业自行拟定的质量控制标准为主,各国药典收载的品种较少,如表3 所示。

各品种标准中的检查项目不尽相同,但均会对产品的性状、鉴别和含量进行规定。

在释放度检查项上存在很大差异。例如在《美国药典》中,尼古丁透皮贴剂的药物释放检查方法有4种,雌二醇透皮贴剂的药物释放检查方法有3 种,可乐定透皮贴剂的药物释放检查方法有3 种; 《日本药局方》收载的品种药物释放检查根据批准时的方法进行检测,《英国药典》中收载的品种和《中华人民共和国药典》中吲哚美辛贴片均不检测药物释放。

在有关物质检查项上,《英国药典》和《美国药典》收载的品种均进行测定,而《日本药局方》和《中华人民共和国药典》收载的品种均不涉及。

2. 2 各国药典及指导原则对透皮贴剂的质量要求

2. 2. 1 《中华人民共和国药典》

《中华人民共和国药典》2000 年版附录中收载了透皮贴剂,《中华人民共和国药典》2015 年版四部,收载0121 贴剂,检测项目为含量均匀度、黏附力、微生物限度、释放度等,必要时应对残留溶剂进行检查。

透皮贴剂黏附力的检测将黏附力分为初黏力、持黏力和剥离强度[11]。

在溶出度与释放度测定0931 中,收载有第四法桨碟法和第五法转筒法测定贴剂产品的溶出度和释放度,其中第四法桨碟法又分为大碟与小碟2 种装置[12]。

2. 2. 2 《欧洲药典》

《欧洲药典》9. 0 版在贴剂/透皮产品通则中规定了含量均匀度检查项、计量均匀性检查项、释放度检查项[13]。欧洲药品管理局的指导原则[14]中要求企业在提供的产品资料中加入黏附力、剥离力、内聚力、冷流等反映产品黏附性能力的检测项目。在溶出度检查法2. 9. 4 中[15],使用桨碟法装置、桨池法装置和转筒法装置测定释放度。

2. 2. 3 《美国药典》

《美国药典》第41 版局部和透皮给药产品质量通则中,要求对所有类型产品进行鉴别、含量测定、有关物质的检测,在针对不同类型产品时,根据产品各论对产品含量均匀度、水分、微生物限度、抗氧化物、无菌、pH、粒径、晶型等进行检测。贴剂专项中收载的检测项目有剥离黏附力实验,保护层剥离实验和黏性实验,其中黏性实验又分为探针法和滚球法。同时还对产品的冷流、剪切力/静态剪切力、贮库型贴剂完整性进行检测[16]。

在药物释放〈724〉中[17],使用桨碟法装置、转筒法装置和往复支架法装置来衡量透皮贴剂中主成分的释放过程。

2. 2. 4 《日本药局方》

《日本药局方》第17 版对于贴剂黏附性的要求,增加了6. 12 黏附力测试和6. 13 释放度测试。在黏附力测试中详细介绍了剥离黏合实验、倾斜球法实验、滚球法、探针法的实验操作过程。在释放度测试中,采用桨碟法、转筒法和纵向扩散池法测定释放度[18]。

2.3 关键质量属性表征

透皮贴剂的体外释放度和黏附力是产品质量的关键属性。体外释放度反映透皮贴剂制造工艺的稳定性和均匀性。黏附力反映透皮贴剂与皮肤黏附的牢固程度,进而影响透皮贴剂的安全性和

有效性。

2. 3. 1 释放度检查法

从研发初期产品的处方筛选到后期产品的质量控制,透皮贴剂释放度研究的开展遍及产品的整个生命周期[19 - 20],其中常用的方法如下。

桨碟法:

与标准溶出度仪的搅拌桨装置一起使用,根据药典方法的不同,将相应尺寸的碟片装置放在溶出杯相应的位置,如图1 所示,将透皮贴剂释药面朝上放置在碟片装置中,调整搅拌桨的位置与碟片保持( 25 ± 2) mm 的距离。碟片装置一般由不锈钢网碟组成,或由不锈钢筛网和聚四氟乙烯锁环构成。

转筒法:

与标准溶出度仪装置一起使用,将搅拌桨换成转筒组件,如图2 所示。将透皮贴剂释药面朝外固定在转筒外部,转筒底部与容器底部间隔保持( 25 ± 2) mm 的距离,设定转筒旋转速度,药物释放到介质后根据对流原理进行混合。转筒组件由不锈钢筒构成,可根据贴剂尺寸大小选择适配件加长转筒,转筒顶部有固定角度的4 条孔道,用于改善介质在溶出杯内的流动,使介质分布均匀。

往复支架法:

该装置最初是为透皮贴剂的测试而开发,可以保持温度,提供上下搅动外力,设定运行周期。适用于需要改变介质且介质体积较小的自动化溶出测试。往复支架一般含此类装置6 ~ 12排,每排6 ~ 12 个往复位置,每个位置均配备测试管,装有介质,如图3 所示,在贴剂检测时,一般将贴剂固定于特氟龙材质的圆柱形往复支架上,释药面朝外。设置支架进行往复运动的行程、频率、浸出时间和保持时间的周期,到达周期后制剂会被转移到下一排新介质中继续释放。

纵向扩散池法:

该装置一般包括接收池、扩散池、取样口、介质更换口、温度控制夹套和螺旋搅拌子。其上部为扩散池,直接与空气接触,下部为接收池和螺旋搅拌子,如图4 所示。将人、动物的皮肤或专用膜固定在扩散池与接收池之间,测定不同时间由扩散池透过到接收池溶液中的药量,求出药物对皮肤的释放和渗透率。

《美国药典》第23 版收录有桨碟法、转筒法和往复支架法; 《英国药典》1998 年版收录桨碟法、转筒法和桨池法。《中华人民共和国药典》2000 年版收录了透皮贴剂的释放度检查方法,并且只有桨碟法一种检查装置,且该装置的尺寸较大,与美、英两国药典中的同类装置相比存在明显差异。

《中华人民共和国药典》2015 年版四部中对此进行了适当的改进,增加了桨碟法小碟装置和转筒法的装置。

《日本药局方》在第17 版引入纵向扩散池法及判定标准,还原了最早测定离体释放的方法,说明仪器制造水平大幅提升,可以保证数据的可靠性。

2. 3. 2 黏附力检查法

黏附力的检查为贴剂质量控制的重要因素,同样受到较高的重视。

初黏力测定:

① 斜坡滚球法。通过贴剂能黏住最大钢球的球号代表其黏性,该黏性只能反映出贴剂黏性表面与皮肤在轻微压力接触时对皮肤的黏附力,也等同于轻微压力接触情况下再次将贴剂从皮肤上剥离时的抵抗力。② 探针法。采用探针初黏力测试仪或者多功能拉力机测试黏合剂压敏胶的黏性,一般在特定温度、已知持续时间和限定载荷下测量,记录探针与贴剂黏性表面接触离开后在分离界面处产生的微小作用力。

持黏力/剪切力/静态剪切力测定:

采用砝码作为外力来源,记录贴剂在垂直外力作用下滑移直至脱落的时间或在一定时间内位移的距离,模拟贴剂从皮肤上滑移或脱落的情况,用贴剂的滑移距离或脱落时间代表其黏性,评价黏合剂的内聚强度,可反映贴剂抵抗持久性外力所引起变形或断裂的能力。

剥离强度测定:

采用聚脂薄膜模拟皮肤,利用拉力将贴剂从聚脂薄膜上剥离来反映贴剂与皮肤表面黏附的牢靠程度,评价指标为拉力实验机给出的剥离强度算术平均值。

剥离强度表示贴剂的膏体从皮肤上剥离产生的抵抗力,剥离强度越强,贴剂的黏性越强。

黏着力测定:

采用移动的滚轮模拟贴剂与皮肤的接触,通过传感器记录滚轮瞬间加在贴剂黏性表面的压力和滚轮瞬间从贴剂黏性表面剥离时受到的阻力,以测定的平均黏着力值作为评价指标,可有效表示贴剂的黏性表面与皮肤附着后对皮肤产生的黏附力大小。

冷流实验:

冷流是由于黏性超过黏合剂基体中的内聚力而引起的,指在边界之外的聚合物基体的尺寸发生形变。在储存和使用过程中出现冷流,可能会显著增加活性物质的释放表面,影响贴剂的处理,或在贴片周围留下黏性残留物。通常用显微镜检查产品是否发生冷流。

动态的90° /180°剥离黏附力实验:

采用多功能拉力机测试,记录按90°或180°角,以一定的速度将

贴剂从特定材料表面剥离时产生的力,以测定的平均值作为评价指标,可有效表示贴剂的黏性表面与皮肤附着后对皮肤产生的黏附力大小。

保护层剥离实验:

采用多功能拉力机测试,记录按90°或180°角,以一定的速度将保护层从贴剂表面剥离时产生的力,以测定的平均值作为评价指标,可有效表示贴剂的黏性表面与保护层附着的黏附力大小。

目前国内药典缺失动态的90° /180° 剥离黏附力实验,保护层剥离实验和探针法初黏力测定实验,及检测压敏胶产品冷流现象的实验,无法全面反映产品黏附力的特性。

3

透皮贴剂的体外生物评价方法

体内吸收研究是处方设计和后期产品评价中的重要环节。最可靠的数据来自人体皮肤的实验,但出于安全、伦理道德、个体差异及经济等因素的考虑,直接在人体进行药动学的研究不太现实。一般来说,人们更多地采用体外模型来评估药物的透皮吸收过程和途径,以及驱动其透过皮肤屏障的介质。

3.1 使用动物模型的体外渗透进行透皮研究

研究人员试图通过实验,寻找体外实验中最接近人皮肤的动物模型。

猪由于其在解剖学、生理学、代谢等方面与人类相似,被广泛应用于生物医学领域。

文献表明,猪的皮肤组成、渗透性及体内代谢与人体极为相似。用于透皮研究的品种有哥廷根小型猪、尤卡坦小型猪、约克夏猪、兰德瑞斯猪及巴马香猪等[21]。

Singh 等[22]将猪耳部皮肤的渗透性( Kp)与人皮相比较,庚烷、正十六烷和二甲苯的Kp( 猪皮) /Kp( 人皮) 的比值分别是1. 71,1. 28 和1. 16。

Sato等[23]考察了尼可地尔在无毛小鼠、无毛大鼠、几内亚猪、狗、家猪和人的皮肤渗透性,实验表明,家猪和人的皮肤表现出较好的一致性,其原因是两者表面脂质和厚度相似,且实验所切取的猪皮和人体组织在形态学上相近。

对于亲脂性渗透剂,猪皮比大鼠皮肤更接近于人类皮肤。Sekkat 等[24]测试了咖啡因、苯巴比妥和利多卡因穿过猪皮的被动渗透过程,渗透效果均与皮肤功能呈显著相关。

认为猪皮可以作为体外模型,能够模拟早产儿的透皮药物递送过程。

Roy 等[25]的一项研究发现,吗啡、芬太尼和舒芬太尼在无毛小鼠皮肤中的渗透系数比在人皮肤中高出一个数量级,存在显著的种间差异。

Ravenzwaay等[26]通过体内、体外实验,分别评价了各种亲脂性的化合物在大鼠和人皮肤上的透过效果。

结果表明,大鼠皮肤的体外渗透性高于体内实验,大鼠皮肤对所有受试物质的渗透性均高于人体皮肤。

3.2 使用组织培养分化的皮肤类似物进行透皮研究

许多组织培养分化的皮肤类似物,如活体皮肤等效模型( living skin equivalent models,LSE) 和人工重建表皮( reconstructed human epidermis,RHE) 被用于透皮吸收的研究。

这些模型通常由组培细胞和皮肤基质类似物组成,一定程度上可替代动物皮肤。

LSE 类似于人类的皮肤,具有真皮、表皮和部分分化的角质层,但缺乏皮肤附属物,如毛囊皮脂腺单位,毛囊和汗腺。基于它们的结构和脂质组成,这些组织的阻隔性比普通皮肤低得多,获得的皮肤渗透动力学参数高于人类正常皮肤[27]。

在Schmook 等[28]的研究中,使用4 种具有不同亲水性的低分子量皮肤病治疗药物来比较人、猪和大鼠皮肤与GraftskinLSE 和Skinethic RHE 模型的渗透特性。

疏水性强的化合物通过皮肤类似物的透皮通量比通过人皮肤高800 ~ 900 倍,疏水性较小的化合物通过皮肤类似物的透皮通量与人皮肤处于相同的数量级。

他们在这项研究中得到的结论是,猪皮是替代人皮最合适的模型,重建皮肤模型则不适合体外透皮研究。

Roy 等[29]开展的另一项研究也得到了相同的结论,他们研究了LSE 和人尸体皮肤的体外渗透性,对氨基苯甲酸烷基酯在LSE 中的渗透系数比尸体皮肤高一个数量级,人尸体皮肤的渗透系数随着对氨基苯甲酸烷基酯的碳链的增长而增加,但在LSE 中渗透系数没有明显的变化。

因此LSE 无法代表良好的人体皮肤模型用于评估透皮贴剂中药物的渗透情况。

4

透皮贴剂的皮肤吸收评价的数学模型

各种药物的皮肤渗透过程均受到物理、化学和生物等多方面因素影响,是各方面相互作用的最终结果。

这些相互作用大部分是非线性的,因此透皮吸收的数学建模异常困难。

Brown 等[30]通过应用定量结构渗透率关系和基于高斯算法建立数学模型,测试线性和非线性模型的性能,来预测11 种化合物的透皮通量和渗透系数。该数学模型不能准确地预测渗透系数,但能够有效地对这11 种系列化合物的渗透能力进行排序,有助于候选化合物的体外筛选。

Grassi 等[31] 总结不同给药途径中,药物释放、吸收、分布、代谢、消除的数学模型,分析透皮贴剂给药的递送效率模型,与已知实验数据比较,以评估模型可靠性和全面性。

研究表明运用数学模型指导透皮贴剂的剂型改进将越发重要,有助于解决这个复杂问题,并预测改进后产品的动力学参数。Lam[32]发现所使用的皮肤渗透性数据具有固有的非线性性质,采用高斯算法建立的数学模型评估皮肤渗透性数据比其他算法构建的模型更稳定,修订特征的物理参数和化学参数,可以增加模型的可靠性,更好的描述透皮吸收过程。

Yang 等[33] 使用Wagner-Nelson 方法对递送速率分别为25,50 和100μg·d - 1的雌二醇透皮贴剂在体内时间与血浆浓度数据进行解卷积,以获得受试者体内药物吸收的百分比。

使用GastroPlus 软件构建雌二醇透皮贴剂的体外药物渗透百分比( X) 和药物吸收百分比( Y) 之间的IVIVC。基于研究中开发的具有区分能力的IVIVC 模型,可成功用于预测相同雌二醇透皮给药制剂的体内性能。

5

结语与展望

在过去30 多年里,透皮贴剂已经从一个有趣的新想法转变为每年数十亿美元的产品。

随着技术日渐成熟与不断拓展,涌现出灭活流感疫苗微针贴片TIV-MNP 2015[34]、胰岛素超声波带U-Strip 药械结合等新的产品和新技术,在未来,透皮贴剂会变得更加重要。

但我国透皮贴剂质量控制与评价还没有形成系统化研究,释放度、黏附力的检测方面缺少深入研究和理论支持,很多质量控制检测手段仍未成为法定方法,检测设备的制造水平和精密度与国外存在差距,体外生物评价方法还未形成共识,尚未有有效的数学模型研究,仿制药评价缺乏标准和准则,面对透皮贴剂新制法缺乏各方面经验,科研机构和相关部门也未形成针对透皮贴剂生产和质量控制的指导原则。

近年来,随着资金投入的加大、国外生产设备的引进以及境外企业的并购,科研单位相关研发水平和创新意识的提高,贴剂产品的研发和产业化发展越发受到重视。

展望未来,各方将对贴剂产品的质量控制水平提出更高的要求,将新技术、新理念、新方法引入透皮贴剂质量控制评价体系中,着力开展基础研究的工作,解决目前存在的诸多问题和挑战,制定科学完善的透皮贴剂标准,建立透皮贴剂质量评价技术的指导原则。

参考文献

详见原文,中国新药杂志, 2019 年第28 卷第5 期