【作者:Zoom】

悬崖飞车的比赛是在漆黑的海边夜晚进行的。

当詹姆斯·迪恩成功从高速飞驰的汽车里滚落下来时,他梆硬的立领夹克像血一样鲜红,火焰般桀骜的发型在晦暗的夜风里不为所动,孤独的身姿俨然年轻的王者。

巨响传来,两辆汽车坠海。一个年轻的生命如梦般破灭,留下其他同样年轻的生命在崖岸边游离。

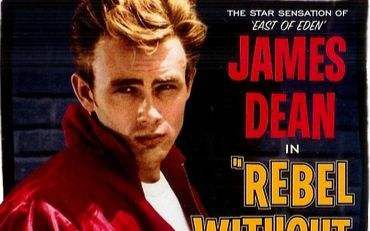

这是电影《无因的反叛》里,最梦幻的一幕。

当一拥而上的青年们的呼喊被夜晚海浪的巨大声响无情吞没,肾上腺素与荷尔蒙在海滨的夜空依次爆开成繁星,迷茫的詹姆斯·迪恩终于站起身来。在那里,他将第一次也是最后一次徒怀感伤地想起:死亡,将是他整个青春时代无法抹除的伤感底色。

01

赫尔曼·布洛赫在他的小说《未知量》里写道:“世界是在我们的内部,而不是外部燃烧。”

在詹姆斯·迪恩短短二十四年的人生中,真正属于他的年份也只有一年。

去世的那一年,詹姆斯·迪恩拍完了人生中仅有的三部主演的电影。

于是乎,在他那辆保时捷Spyder550无可挽回地撞向迎面而来的一辆福特汽车之后,那些与叛逆和年轻缠结的孤独感也永远地留在了阴翳的1955年。在未来,它或许将被称为詹姆斯·迪恩的一年,但在过往,它不置一词,永远缄默。

与电影里沉默孤独的形象稍有不同,现实中的詹姆斯·迪恩身上有一种近乎病态的乖张,他放纵而疯狂地舞蹈,流连尘世却又鲜与同行为伍。

许多人说,这是迪恩年幼丧母又被父亲“遗弃”的经历使然。

然而对于刚刚踏足50年代的纽约这个颓废熔炉的一个贫困青年来说,那种巨大的喧嚣迷宫,或许也只有用一种乖张和暴戾才能抗衡。一个迷茫的孩子面对巨大而沉默的纽约,所能采取的自我保护机制,就是让自己也变得巨大而沉默。

同行的演员里,能有对自我封闭的迪恩产生好感的很少。众人都谣传詹姆斯·迪恩是同性恋与暴力狂。连马龙·白兰度在一次晚会上见他,也觉得他不过是个无礼的家伙,把他狠狠地教训了一番。

也许恰恰是因为那些来自与其共事同行的辉煌的污蔑与误解,詹姆斯·迪恩死后,它们好像穿过金阁寺顶尖凤凰雕像的六月阳光,彻底地将迪恩的死,从一个青年演员的不幸逝去,变成一个伟大的时代精神的符号。

无数人开始为迪恩的死扼腕痛哭,他的形象如图腾般被反复地印在Levi's的裤子、zippo打火机上,连罗纳德·里根,都以曾和詹姆斯·迪恩演过戏而得意一番。

“他成为我们的英雄的原因不在于他的完美,而在于他完美地呈现出了我们这个时代已被损坏然而美丽的灵魂......”

安迪·沃霍尔将詹姆斯·迪恩比作饱受困扰的青年人的美丽灵魂,这也正是迪恩的伟大之处,他将自我的无限痛苦在内部燃烧殆尽后,在世界面前呈现出孤独者最美丽的模样。

02

鲍勃·迪伦说,《无因的反叛》一上映,他就一连把电影看了四遍。

现在来回溯,不论是在《无因的反叛》还是《伊甸园之东》里,詹姆斯·迪恩所塑造的都不是单纯的电影形象。每个叛逆孤独的青年身影,一经迪恩的方法派表演的雕饰,就遽然成为了时代的某种象征。

马丁·辛说:“马龙·白兰度改变了人们演戏的方式,但詹姆斯·迪恩改变了人们生活的方式。”

那些私人化的表情与动作被每一个游走在街头的年轻人争相效仿。仿佛只要走上了这条与电影人物相似的路途,年轻人们的灵魂就能舍弃肉体,离开让他们躁郁惶惑、厌弃世俗的街头,跳入绝对清晰的永恒之海。

于现实而言,那样的救赎几乎是不可能的。

电影不是生活,詹姆斯·迪恩也只有一个。

不论叛逆的青年们躲在电影院里将《无因的反叛》看了五十遍还是一百遍。走出昏暗的剧场,无情的天光依旧无情,残酷的生活总归残酷。

唯一不同的,只是在睡梦里,穿着红夹克的迪恩将再度赢下了悬崖飞车,年轻的灵魂也又一次坠入九月的深海。

但这也正是詹姆斯·迪恩的美妙之处,他让青年们做富于勇气的梦,尽管现实总让人们惝恍迷离,但那些信念本身,又何尝不可谓生活?

03

关于迪恩之死,能记起的总是横跨理性之外的诸多因果。

无数人将它粉饰成充满谜团的诅咒,个中故事怪怪奇奇,仿佛比迪恩塑造的那些明郁忧愁的年轻王者还要传奇。

然而纵使偶像的光芒再过耀眼。我想,它和无数美丽事物的死终究也是归属同一性质的,都是浸染着些许悲壮的碳素结构的毁灭。

好比三岛由纪夫笔下金阁的被焚毁,沟口觉得只要将坚固的金阁用可以烧毁自我的火给烧掉,丑陋脆弱的我也可将美丽的金阁隐匿在我的肉体里了。

于是无数或病态或猎奇的情绪从美丽之物的毁灭中衍生出来,人们将无数自我的幻想附着在詹姆斯·迪恩的悲剧之上,以祈求染指伟大本身。

这样的死亡,将迪恩的悲剧升华至极点。

年轻人们执着追寻的归宿在詹姆斯·迪恩身上反复浮现,从在叛逆的腹地反抗阴翳的生活,到壮烈地匿入死的悲剧之谜,迪恩终于完成由自我成为图腾之旅。

就如同曾拍过《阿飞正传》致敬詹姆斯·迪恩的张国荣,两颗敏感孤寂的心灵,颇为相似地如海鸟一般坠入了浪花扑朔的海崖,成为了时代的图腾本身。

六十年过去了,缅怀着三岛由纪夫与张国荣的人们,同样也在缅怀着詹姆斯·迪恩。

也许不论时代的面貌怎样的改变,与青春和死亡相关的种种疑惧始终存在。可是或许此刻,那些属于人类本身的颓唐与迷茫,将在一个遥远时代的二十四岁孩子身上,找到它最柔软的归宿。

-END-

詹姆斯·迪恩 其人

詹姆斯·迪恩(James Byron Dean),(1931年2月8日-1955年9月30日),著名美国电影演员,以扮演50年代惶惑、急躁、空想的青年典型而受到崇拜。

仅一年多时间,迪恩的三部影片就创造了广受赞扬的银幕形象。1955年在影片《伊甸园之东》中,他把一个忧郁、急躁的男青年角色演得惟妙惟肖。同年又主演影片《无因的反抗》(Rebel Without a Cause,日本则按原片名译为《没有理由的反抗》),该片描写被误解的青少年当中爆炸性的社会关系。1956年他在影片《巨人》中扮演一个粗野的、不守习俗的牧场工人。这些角色使得他成为受挫折青年的化身,并因此成了美国青年的崇拜偶像。

1955年9月30日,在《巨人》发行以前,他驾车去萨利纳斯的途中不幸发生车祸死亡。

迪恩去世后,影迷们对他的颂扬达到了传奇的地步,许多人拒绝接受他已死亡这一事实。“詹姆斯·迪恩热”很快发展成一种民众性的秘密崇拜,这是继瓦伦蒂诺之后任何影星都无法相比的。

詹姆斯·迪恩对亚洲的影响也是深远的,中国香港的著名导演张彻和岳枫就喜欢在自己的武打片中让演员王羽(《独臂刀》、《金燕子》等)和张翼(《夺魂铃》)去模仿詹姆斯·迪恩的气质和神态,只不过传承在中国侠客身上的更多的是孤独和忧郁罢了。张彻更多次表示美国的马龙·白兰度和詹姆斯·迪恩是自己最喜欢的两位男演员。香港的陈百强和张国荣也是詹姆斯·迪恩的忠实影迷,而且张国荣在有生之年出演了一部由王家卫导演的向上个世纪五十年代致敬的电影《阿飞正传》(和詹姆斯·迪恩的电影同名),张国荣凭此片夺得他唯一一次的香港金像奖影帝称号。