经常有人问我:“田柳,你为啥做军事记者?”

军事女记者,就像新闻媒体人中的“另类”——在各国军演间往来穿梭,在硝烟弥漫的战场上冲锋陷阵……

也许你看了下面几个故事,就会明白我为什么会十年如一日地坚持下来。

2008年5月,坐标:汶川。

“这项任务很危险,懂吗?”

“懂。”

“同型号的米171直升机失事,机组人员全部遇难,你确定还要上飞机拍摄?”

“要。”

“确定还要去吗?”

“……去!”

最危险的地方,才是最有新闻点的地方,也是最需要记者的地方。

就这样,我成了全国第一个乘坐“米171”军机到达北川深处采访的记者。

那个时候,我还不知道,这一次采访任务,将会改变我人生的轨迹,或者说,我的命运冥冥中已经铺满了深蓝与军绿。

当我坐上“米171”军机,仿佛整个世界都在晃动,发动机巨大的轰鸣也遮盖不住我剧烈的心跳声,尤其是直升机在遭遇气流穿越大峡谷时,我拼命地抓住安全锁,强装镇定地出镜,旁边的摄影师也是面如死灰。

著名战地记者科尔文曾说:“抬起一只脚,迈出去,每一步都有可能踩到地雷。”

也是从那时候起,我爱上了这些最可爱的人——中国军人,也开启了我的军事记者生涯。

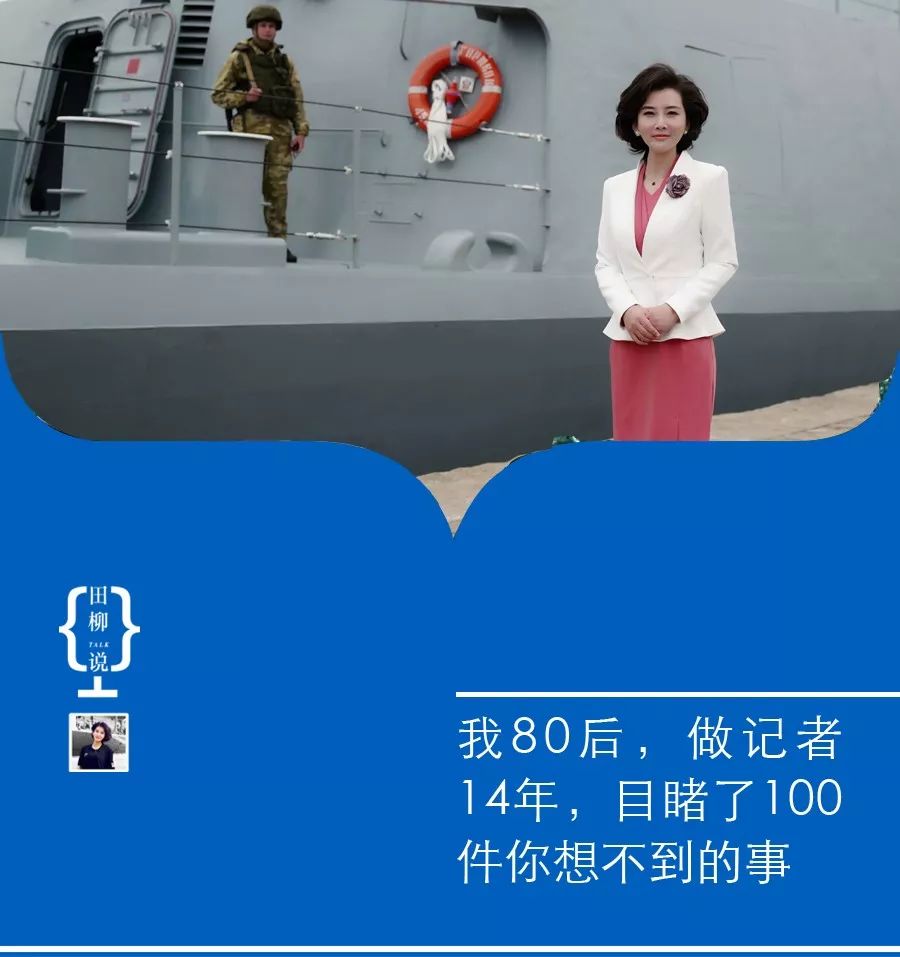

2015年7月 坐标:俄罗斯。

这些年,我参加报道过很多国内外大型军事演习,最令我深刻的还是2015年举行的中俄联合军演。

这是中国海、空军有史以来最大规模的境外军事演习,也是首次在境外进行联合登陆演习。

我有幸乘坐中国海军军舰,赴俄罗斯参加报道。

注意这个兵哥哥的纹身,是炫酷的中国字

为了能拍摄到最佳角度,在演习开始前,我就一直忙于与指挥官沟通,看战略地图,了解演习路线。

然而,我发现,在登陆演习中,所有两栖装甲都会从登陆舰上直接下海,然后直接岸滩登陆。

如果我们在军舰上拍摄,角度比较单一;但如果跟随第一辆出舱的坦克趴在坦克顶上拍摄,镜头显然会生动很多,但海军首长出于安全考虑并没有答应。

连续2天,在我们一再坚持和争取下,海军首长答应了我们的请求,同意我和摄像直接趴在两栖坦克顶上进行拍摄。

演习当天,我终于明白了海军首长此前的“拒绝”:在大海中航行的两栖作战坦克上,颠簸得我都快散架了,而坦克顶上并没有专门的扶手,我要努力地保证自己不掉到海里的同时,还要拿好手中的设备……

对于不会游泳的我来说,鬼知道我经历了什么。

如果说这份工作不苦不累,那肯定是假话,但正是因为热爱,所以苦中有甜。

后来,在俄罗斯当地电视台的报道中,我无意中看到了演习当天的一段航拍画面,其中两个蹲在坦克登陆舰上的黄色小点,就是身着救生服的我和摄像。

看到我了吗?

那一刻的成就感,化解了所有的辛苦。

当代作家麦家曾说:“世界上有三种人,平庸的人只有一条命,叫性命,优秀的人有两条命,即性命和生命,而卓越的人则有三条命,性命、生命和使命。”

一名优秀的记者也必须是一个卓越的人,他的肩上担负着使命与责任。

2016年 7月 坐标:珍珠港。

“环太平洋-2016”军事演习时,我在美国珍珠港足足呆了两个月,身边都是来自各个国家的各种精锐武器、先进战机、超级战舰……

那是我第一次见到让美军最引以为傲的核动力航空母舰——斯坦尼斯号。

这次我们不是简单的参观者,我们也派出了颇有实力的军舰,中国军事实力的提升就像坐火箭一样,作为中国军事记者,我们已经有了强大的后盾和自信。

但是我也遇到了刘华清将军的尴尬:不能拍摄。

细想一下,原因却是天差地别。80年代时,美国人给中国军方参观他们的航母,从感觉上来说更像是一种炫耀,所以傲娇不让你拍。

而2016年的军演中,美国看到了中国军事实力的迅猛发展,他们心生忌惮,所以不让你拍。

我记得参观时,是一位美军新闻官带领我们,他一再强调拍摄的诸多要求,带着我们飞一样地略过那些“重心”部分,可以这么说,几乎没有摄像可以完整地拍下美国航母的画面。

而今天的中国海军有了质的飞越,我们的第一艘、第二艘航母早就陆续下水了。

短短几十年,中国国防事业铿锵有力地蓬勃发展,当我走上国际的舞台,身为中国军事记者的自豪感,是那么强烈而又深沉。

记得2015年,在去法国诺曼底战役博物馆采访时,馆长先生说原来中国记者对二战西方战场的了解一点不比他少。

在德国采访公史衔参赞韩光明先生时,他也直言不讳地告诉我,我是他见过的最优秀的记者。

事实上,我没有上过军校,也不是“科班”出身,从新闻记者做到电视台军事首席记者,靠的是不断地努力学习和深深的热爱。

其实,从小我就对军事特别着迷,在小学时,别人还在看白雪公主,我就已经读完了二战八大元帅传记。

每每看到有关战争题材的电影时,出于职业习惯我总爱根据拍摄分析它可能的时间跨度,电影中的事件又是发生在怎样的历史背景下。

至今,我与中国驻外的多位外交官保持着良好的关系,也从他们身上了解到了很多镜头背后的大国较量。

2019.4.24,坐标:南京。

城内春意盎然,满城的梧桐树已是郁郁葱葱。

作为一名一线采访记者,我的足迹可以说遍布全球——与中国建交的、没有建交的,蹚过没腰深的洪水,踩过随时可能塌方的堤坝,住过满是弹孔的大使馆,跨越过“国际日期变更线”、穿越过世界上最深的海沟——马里亚纳海沟……

所有困境中的坚守、所有背地里的付出,最后都化成了沿途的风景和感动。

我曾经的梦想是周游世界,现在我的愿望已经实现了一半。

曾有朋友好奇地问我,你们如此光鲜,收入是多少?

的确,勤奋的记者可以有一份优厚的报酬。但是仅仅为了养家糊口,谁会心甘情愿地放弃睡眠,放弃休息,放弃和家人在一起的天伦之乐?如果不是因为热爱,谁会心甘情愿?

回首14载记者生涯,还有许多话想说,还有很多话要说,还有很多话必须说。

所以有了“田柳Talk”,所以遇见了你们。

当下,仿佛灌鸡汤、渲染情绪的自媒体才能叫好又叫座;但是在内容的高地上,仍有人高举旗帜屹立不倒,显然,田柳Talk属于后者。

坦白来说,如果把田柳Talk放在整个互联网中去考察,它可能不够专业,也不够讨巧,不过请你相信,这里一定能让你重新定义世界。

世界杂乱无章,动荡纷争,而我们必须从个人的世界走出来,去观察,去理解,去体会。

我相信田柳Talk的用户,都是这个世界的思想者。

田柳Talk会用不断追寻的脚步,探寻世界最深处的风景,为你呈现一个最真实的世界。