“新文化”运动在“打倒孔家店”的口号之下,对传统文化实行了近乎毁灭的破坏,从此,中国失去了自身的文化主体性,沦为了西方现代思想的殖民地。但是,恰恰是那些鼓吹新文化,反对“旧文化”的知识分子们,他们对于传统文化的态度却十分复杂。他们在公众场合里叫嚣着打倒旧文化旧传统,但内心深处却未必如此认为。下面举几个“新文化运动”旗手们的例子,看看他们对传统文化的态度究竟是怎样的?

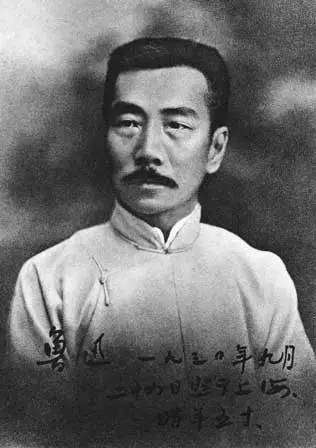

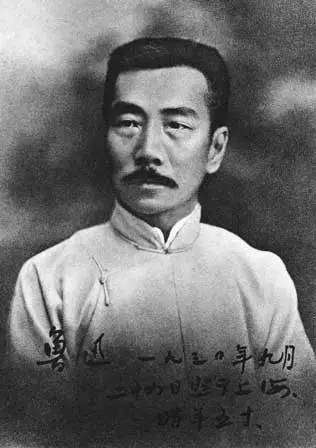

鲁迅:鲁迅在《青年必读书》曾有一个著名论断“我以为要少看,或者竟不看中国书,多看外国书。”但是鲁迅的好友许寿裳请鲁迅为自己的儿子许世瑛推荐书籍时,鲁迅推荐的书竟然有清代永瑢、纪晓岚的《四库全书简明目录》。这部书是乾隆年间修订《四库全书》时为入选的一万零二百余种古书做的一个目录式的纲要,对每一部书都做了提纲挈领的简介。作为古代官修图书的目录大纲,这部书的指导思想非常正统,比如对经部的提要里就有“经者,天下之公理也”一类的正统话语。很难想象,推荐这部书的人同时也是主张不读中国书的人。究其原因,笔者以为这是因为面对的对象不同,对不同对象的期待也不同。对于全国青年,当务之急是要启蒙,要让他们成为新文化运动的接受者和传播者,以实现破旧立新的目的。而对于朋友的孩子,既然朋友以一颗幼小的灵魂相托付,则必须负起责任来,让他接受真正有教益有营养的文化,否则,把一颗幼小的灵魂引入歧途,这既是对朋友的辜负,更是对幼者的戕害。

胡适:胡适有一个著名论断:几千年来的封建专制既然是以孔子思想为正统,那么,孔子思想自然而然也要为专制负责。但胡适在1939年担任国民政府驻美大使,主持美国匹兹堡大学孔子纪念堂揭幕典礼时却说“中国受孔子民主理想及其教育方法之熏陶,故富于民主思想。中国之所以能成为自由主义及民主主义国家者,孔子之学说有以致之也。”当然,我们可以把这看做是胡适在“新文化运动”时过境迁之后对自身的修正,但胡适在日常生活中却仍然比他在文章中表现得传统。胡适因为早年被老中医陆仲安治好了肾病,所以毕生都相信中医,使用中医,他对中医有一个有趣的评价:“中医不科学,很糊涂,但是管用。”对于胡适这种实用主义者来说,“管用”或许是最高的评价。在婚姻上,胡适与妻子江冬秀的婚姻乃是奉了父母之命,胡适在订婚时本人并不知情,但即便如此,在陈独秀等人怂恿离婚的情况下,胡适也并没有离婚,而是将这份婚姻作为父母给自己的礼物接受了下来。胡适将旧体诗词称作“死文学”,胡适的白话诗集《尝试集》是中国第一本白话诗集,但是在《尝试集》《尝试后集》中,以作为“死文学”的古典词的形式写作的作品就有12首,还有13首是以词的格律写作却未标明词牌的,比如下面这首《多谢》,就是暗用了《好事近》的词牌:“多谢你能来, 慰我山中寂寞。 陪我看山看月, 过神仙生活。匆匆离别便经年, 梦里总是相忆,。人道应该忘了, 我如何忘得。”

陈独秀:陈独秀在《文学革命论》中说“凡属贵族文学、古典文学、山林文学,均在排斥之列……贵族文学,藻饰依他,失独立自尊之气象也;古典文学,铺张堆砌,失抒情写实之旨也;山林文学,深晦艰涩,自以为名山著述,于其群之大多数无所裨益也。”但陈独秀本人的诗词辞赋,恰恰也属于他所要排斥的对象之列,徐晋如先生以为陈独秀诗近世第一。陈独秀一生精研汉儒许慎的《说文解字》,狱中的书柜上也列满了古书,陈独秀本人也是一个优秀的古文字学家,著有《实庵字说》、《文字新诠》等古文字学著作。

吴虞:吴虞提出了“打倒孔家店”的口号,被胡适称为“只手打倒孔家店的四川老英雄”,这位“老英雄”曾因家产问题将父亲告上法庭。但吴虞同时也要求自己子女对自己尽孝,并且因对子女的专制而导致父女反目。吴虞还在民国时公然纳妾,各种封建遗毒可谓五毒俱全。我们当然不能认同吴虞对传统糟粕的逐臭嗜痂,但吴虞的行为足以说明“打倒孔家店”这个口号是多么的表里不一,多么缺乏知性真诚,多么自私、偏狭、虚伪。

郭沫若:新文化运动中,郭沫若以“天狗”的形象出现,把一切传统秩序都当作日月星辰吃掉。但在1920年给宗白华的信中却说 “孔子这位大天才,要说他是政治家,他也有他的‘大同’主义;要说他是哲学家,他也有他泛神论思想;要说他是教育家,他也有他的‘有教无类’,‘因材施教’的灵活性的教育原则;要说他是科学家,他本是个博物学者,数理的通人;要说他是艺术家,他本是精通音乐的;要说他是文学家,他也有他简切精透的文学”郭沫若40年代的在《十批判书》里更是明确肯定了孔子的人本主义思想,认为孔子“在各家里是比较富于人民本位的。”这部书由于崇儒贬法的倾向,毛泽东曾写诗委婉批评。

闻一多:闻一多也是白话诗的一大作手。《红烛》《死水》是白话诗史上的重要作品。然而闻一多执教于大学之后,作为新文化学者难以在学界主流获得尊敬,便转向了古典学术。闻一多的转向并非争取承认的权宜。“唐贤读破三千纸,勒马回缰作旧诗”是闻一多这一时期的心路总结。或许新文化运动的浮躁与激进让闻一多有所反思。而在《论振兴国学》一文中,闻一多更是大声疾呼:“今乃管蠡自私,执新病旧,斥鷃笑鹏,泽鲵嗤鲲。新学浸盛,而古学浸衰,古学浸衰,而国势浸危。呜呼!是岂首倡维新诸哲之初心耶?……吾言及吾国古学,吾不禁怒焉而悲。虽然,亡羊补牢,未为迟也。今之所谓胜朝遗逸,友麋鹿以终岁,骨鲠耆儒,似中风而狂走者,已无能为矣。而惟新学是骛者,既已习于新务,目不识丁,则振兴国学,尤非若辈之责。”在趋新骛洋的时代风气中,闻一多的这番话可谓空谷足音。

这些鼓吹“新文化”的知识分子对传统文化的矛盾态度,有的是同一时期在不同场合的表现,有的则是在人生不同阶段的不同表现。我们不必怀疑他们的知性真诚和良好动机,我们只是需要深究现象背后的原因,究竟因为什么造成这些态度的不同。

造成这些矛盾的根本原因,笔者认为有两个:第一、新文化运动本质上乃是特殊历史时期的特殊策略。面对鸦片战争以来“三千年未有之变局”(李鸿章语),民族的生存成了当务之急。这种情况下,我们选择了以进化论、民约论以及后来的民主、科学等西方现代思想,而扬弃了以儒家文化为代表的传统思想,这是因为,西方现代思想是以生存、竞争为目的,而传统思想是以发展、完善为目的。对于一个连生存都无法保证的民族,传统思想的君子人格、天道秩序,不仅是一种奢侈,而且是一种包袱。这就好比一个学者被一个强盗劫持,要活下去,只能变成更强大的强盗,又好比海豹在遇到威胁的情况下,只能通过咬掉生殖器来自我保全。新文化运动正是这样一种不惜堕落和自残来换取生存的运动。从这个意义上说,新文化运动并不是文化生命的自然流程,而是如同金耀基先生所说的那样乃是一种“刺激-反应”模式,只是对外来侵略的一种本能反应。甚至就连胡适也承认“现在并没有文化!更没有什么新文化!”“现在所谓新文化运动,实在说得痛快一点,就是新名词运动。”新文化运动本质上来说并不是一场文化运动,而是思想救亡运动。李泽厚先生认为中国现代思想史是一种“救亡与启蒙的双重变奏”,而在抗日战争后“救亡压倒了启蒙”,但笔者认为,鸦片战争以来的中国只有一个主题,那就是救亡。救亡不仅在抗日战争时压倒启蒙,更是在百余年的近代史中压倒了一切,包括压倒了五千年来的教化。可以说,新文化运动乃是一场“救亡压倒教化”的运动。然而,作为一种策略的“新文化”,终究难以磨平作为一种心理结构的传统文化。作为手段的“运动”,始终不能替代作为目的的心灵。鲁迅在《中国新文学大系》中对冯沅君小说主人公的评价是“将毅然和传统战斗,而又怕敢毅然和传统战斗,遂不得不复活其‘缠绵悱恻之情’的青年们”,其实新文化运动的旗手闯将们的内心深处又何尝不是这样?新文化旗手们用“旧文化”的写就的诗词辞赋,哪一个不是“缠绵悱恻”?

造成“新文化运动”知识分子矛盾心态的第二个原因,乃在于传统文化本身的丰富性、复杂性和包孕性。传统文化中不仅主张亲亲尊尊,维护长幼尊卑的自然秩序,也昌言公平正义,追求民生民本的社会生活。这和以自由、平等、民主为基本价值的西方现代思想(包括社会主义)并没有根本冲突。“新文化运动”的旗手们之所以对传统文化仍然具有眷恋和好感,一方面是因为传统毕竟是根植于内心的一种心理结构,也因为传统文化与西方现代文明殊途同归,合则双美。因此,整个近现代中国思想史,既是向西方学习先进思想的历史,也是向自身挖掘进步因素的历史。康有为以春秋公羊家“三世说”鼓吹变法,章太炎以《左传》附会革命,新儒家也从传统中努力寻找“老内圣开出新外王”“阐旧邦以辅新命“的进步空间,而杜亚泉、章士钊等一批旧学根底深厚的学者,也不遗余力地主张中西调和、新旧调和。所以,新文化运动的旗手们对传统文化的默许,其实只是一种对事实的尊重。李泽厚先生在上个世纪八十年代提出了著名的“西体中用”论,主张“在新的社会存在的本体基础上,用新的本体意识来对传统积淀或文化心理结构进行渗透……在商品经济所引起的人们生活模式、行为模式、道德标准、价值意识的改变的同时,在改变政治化为道德而是政治成为法律的同时,在发展逻辑思辨和工具理性的同时,却仍然让实用理性发挥其清醒的理智态度和求实精神,使道德主义仍然保持其先人后己、先公后私的力量光芒……使中国文化所积累起来的处理人际关系中的丰富经验和习俗,它所培育造成的温暖的人际关系和人情味,仍然给中国和世界以芬芳,使中国不致被冷酷的金钱关系,极端的个人主义,混乱不堪的无政府主义,片面机械的合理注意所完全淹没。”李泽厚先生高屋建瓴地指出了中国在现代化语境下传统文化的位置和出路,但他仍然受制于张之洞“旧学为体,新学为用”的这种体用二分法。其实中国哲学更主张体用不二、即工夫即本体的忻合,更愿意相信“东海西海,心理攸同”(陆九渊语)的会通气象。由此可见,传统文化并非新时代的包袱,反而是新时代的基质,这一点,新文化运动的旗手们终究会有觉悟的一天。

(按:此文写于两年前的2014年。回过头看,“新文化运动”确实有其合理之处,传统文化也确实有其糟粕之处。此文与其用于为传统文化辩护,不如用于揭示文化本身的复杂性和悖谬性。无论是新文化还是旧文化,都并非圆融无碍的铁板一块,而其内部也总是充满了对话和争辩的张力。总之,文化是经国之伟业,攸关之大事。维新变法之际,朱一新先生便疾呼道:“学术一差,杀人如麻。”在不管是百年激进革命的昨天还是国学炙手可热的今天,我们都应该保持审慎。)