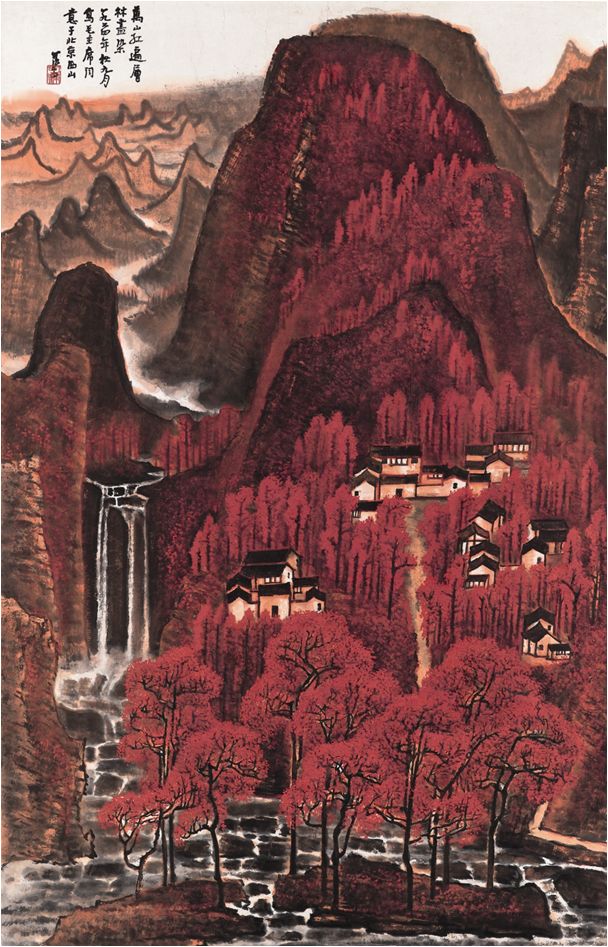

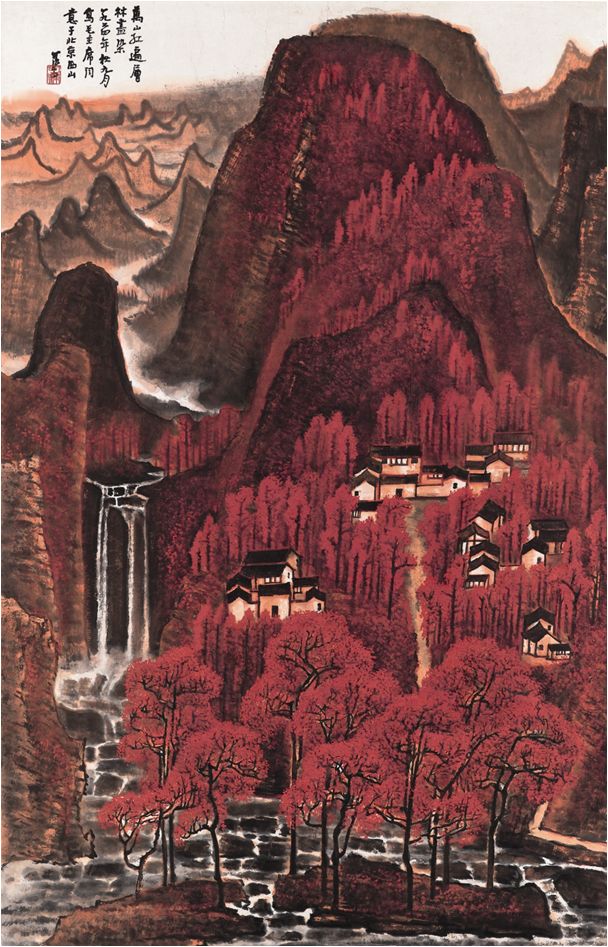

2012年6月3日晚10时许,笔者在家里通过网络观看了北京保利拍卖公司是年春季拍卖会的《中国近现代书画夜场》,见证了李可染的山水巨制《万山红遍》以2.9325亿元人民币成交,遂想起一桩往事:2007年元旦前,北京华辰拍卖公司董事长兼总经理甘学军告诉我,境外人士有意转让李可染的重要作品《万山红遍》。我即将之转商收藏界的朋友。那年春节前,甘学军邀我一起赴香港,在一位画廊老板的家里,我们第一次见到了这件作品。在家居温馨的灯光下,它是那样的通体红润,光泽绵长,显得十分宏大。几个月后,在香港佳士得春季拍卖会上,我们又目睹了其以3504万港币的价格成交,是当时李可染作品的拍卖纪录,可谓天价。香港拍卖竞投成功者即我们邀约的湖南电广传媒股份公司,2012年北京保利拍卖竞投成功者据说亦是国内企业。

李可染山水《万山红遍》

上世纪六十年代,李可染以毛泽东词句“看万山红遍,层林尽染”为主题,创作了七件同题重彩山水画。在其8件过亿元的拍卖作品中,“万山红遍”系列便有2件。

这么些年来,目睹李可染作品的拍卖纪录一再突破,目睹李可染作品的市场行情不断飞涨,眼前不时出现李可染生前白发缁衣、拄杖徐行的样子,常常想起北宋范仲淹名篇《岳阳楼记》里的那句:“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。”如此联想,并非李可染曾经如古代政治家那般“愁肠百结”,也不是他一生在政治上如何跌宕起伏,而是其作品既含正气,雄拔沉郁,又有清气,优雅逸响,更是云海辽阔,地久天长。李可染何以仅凭其艺术成就而赢得“身前身后名”,说来是一件值得探究的事。

未居庙堂,而有高迈

1907年3月26日,李可染出生于江苏徐州一个贫寒人家。其父李会春先为农民,后为渔民,继而做餐饮。双亲均目不识丁。1920年,李可染13岁时,李会春因为与兄弟合开的饭馆有特色菜肴,生意渐好,原来居住的几间毛草屋翻盖成了两进院落的砖瓦房。叔叔家住第一进,李可染家住第二进。家道渐起,李可染有了学习艺术的条件。在晚清民国,学艺术一般是得不到家长支持的,因为“学艺术是要饿肚子的”。

李可染因为好奇而早入艺途,因为颖异而常遇贵人:年少时有乡贤、书画家钱食芝提携,得以窥视艺术之幽渺。就读上海美专时,得诸闻韵、潘天寿指点,而认识了吴昌硕金石入画、掷地有声般的艺术。继而得林风眠赏识,在杭州国立艺术院读研究生期间,既修得西方古典油画的造型功力,又得以见识了西方印象派的开疆辟土,见识了西方现代艺术的别有洞天。上世纪40年代初,他复而因水彩风景得徐悲鸿格外推崇,确立了在艺术界的基本地位与行进通道。更为重要的,他抓住难逢机缘,分别拜齐白石、黄宾虹为师,获并世两昆仑为艺术“靠山”……不过,李可染成就大业的根本原因还是他自身追求的高迈。

李可染临古之作《松下观瀑图》

1979年,李可染从废纸堆中捡得此作,为其早年临摹古人作品。

1923年,李可染从上海美专毕业时,创作了一幅清初画家王石谷风格的山水画,让师友大吃一惊:“都说不是我画的,不知我13岁时就做过王石谷派的门徒了。”其时,正是“五四新文化运动”期间,清初画家王时敏、王鉴、王翚(字石谷)、王原祁正是“五四”运动中“美术革命”的对象,陈独秀说:“王石谷的画是倪(云林)黄(公望)文(征明)沈(周)一派中国恶画的总结束。”几年后,李可染又模仿王石谷作品作了一件大尺幅山水画。这说明,李可染在艺术的道路上,没有顺应潮流而随波逐流,没有寻找一步通天的捷径,没有寻找出奇制胜的诀窍,而是着眼于平地起高楼,广泛而又坚实地筑构着基础。

解放后,李可染一直任教于中央美术学院,先是绘画系,后是中国画系,最高职务是以其命名的山水画工作室导师(相当于科级),1952年晋升为教授。直到年届74岁时的1981年,李可染才担任举旗不挂帅的中国画研究院长(属于文化部下属机构)。一生的绝大多数时期,他只是一个艺术家、一介布衣。其一生所系,主要是通过艺术而关乎天下与民族。年轻时,他以艺术而投身民族独立与人民解放事业,在杭州参与的“一八艺社”等进步学生运动是一个艺术青年的热血之举,在家乡徐州从事的唤起民众工作、在武汉等地创作的许多抗日宣传作品则是一个艺术家的社会担当。到了晚年,李可染作为一个艺术大家,参加了大量的公益活动与慈善事业,赤子之情与仁爱之心是李可染艺术的人文基石,深厚而又广大。

其人文思想化入艺术,则是他把自己的艺术探索与艺术创作始终归结为艺术时代性的提炼与总结。早在杭州国立艺术院求学时,他以中国画底子而转入西画专业,且后来居上,在于他学习的勤奋与思想的活跃。20世纪40年代前期,他应邀担任重庆国立艺专讲师时,提出“以最大功力打进去,以最大勇气打出来”,深入传统堂奥,由文人画而上溯宋元画理、汉唐气象。50年代初,他和张仃、罗铭有感于元明文人山水画的清疏与清代院体山水画的刻板,大胆地深入生活、深入自然,且坚持不懈,从而开辟了山水画的新天地。60年代初,他把学习所得、生活所得、思想所得转化为艺术所得,采一炼十,由对景写生转向对景创作,完成了个人艺术面貌的塑造与展开,同时确定了20世纪下半叶中国山水画艺术的时代坐标。更为重要的是,1970年代中后期至1989年去世之前,他在“为祖国山河立传”的旗帜下,以雄厚精进的创造力,把个人所有转化为时代所有,把艺术所有转化为历史所有。细究起来,如果说李可染在二十世纪五、六十年代的创作形态是“重识山河”的话,劫难之后的七十年代末、八十年代则是他在“东方既白”之时的“重整山河”。在李可染“重识山河”的系列作品中,我们可以看到他对于山川形势的细察明辨,可以深切地体会到他对于祖国山河与民族风情的赤子之心。在李可染“重整山河”系列作品中,我们则可以看到他对于中外美学传统与中西画理的求证反思,可以领略他在创新之路上矢志不渝的壮士情怀。

李可染书法《东方既白》

改革开放初期,中国艺术界遭受着西方艺术的巨大冲击,有年轻理论家惊呼:中国画走到了穷途末路!为此,美术界进行了广泛讨论。李可染的态度是,东方与西方在艺术上各有千秋,东方艺术一定会在中国改革开放、经济起飞的同时步入满天朝霞中。

从李可染而看其身后,中国美术界有多少人为了所在协会与学会的职务而日夜操劳,而勾心斗角,而四处送画,也许,这是时代使然、社会使然、夫人及家人弟子们使然。但是,当一些成名画家已经住有豪宅、出有跑车、锦衣玉食时,为何还在为小事、俗事、身边事缠绕难去呢?如此看来,以布衣之身而关心天下,不是什么人可以想为即可为的,也不是什么人能为即可为的,这境界也许需要天时地利人和的各方机缘。所以,中国当代不出艺术大师,真是怨不得谁。所以,市场热捧中国近现代艺术大师,而听任“当代艺术大师们”任性而为、自生自灭也怨不得谁!

如李可染这般,在自己的创作中体现了“天下兴亡匹夫有责”的壮烈情怀与充分思想,因此而具备了一定感召力,因此而可能呼风唤雨,这让人联想到鲁迅的杂文、苏东坡辛弃疾的词与杜甫的诗,想起那些不屈的灵魂、腾升的狂飙与洞穿千古的浩叹。我们不能小觑那些精雕细刻的艺术家、也不能小觑那些浅唱低吟的艺术家,也不能小觑那些插科打诨的艺术家,也不能小觑那些闲云野鹤般的艺术家,甚至不能小觑那些有所得即举步不前、自我欣赏不已的艺术家,更不能小觑那些为了“吃香的喝竦的”而依样画葫芦的艺术爱好者,但是,对于一个民族、一个国家、一个时代而言,铁板铜钹高歌“大江东去”自然比红牙檀板小唱“杨柳岸晓风残月”来得充实,来得激越,来得鼓舞人心,自然也来得主流,甚至因此而获得未来。对于创作而言,为天下所重是一大原则。这重,既是外界对于作品的重视,尤是作品本身的分量,所以,我们要十分在意作品思想含量的深刻与否、历史价值的厚朴与否及人文精神的凝重与否,情绪、情感的充分与否及正常与否,不重天下之所重,便难以为天下重,这是历史的常识,也是艺术史与艺术收藏史的常识。

身可居庙堂,心当忧天下;身不居庙堂,也当忧天下,这是一个理想有所作为的艺术家应有的襟怀与创作准备。这准备,当从学步时起。

不处江湖,而得纵逸

李可染始终是一个严肃的艺术家、一个辛勤的耕耘者,他把几乎所有的心思都投入了艺术,他也十分地珍惜自己的劳动成果。

许多年前的一个午后,我在张仃先生家,他打开画室的门,让我看挂在天花板下面的两张横幅书法,一件是刘海粟的,一件是李可染的。张仃先生告诉我,李可染早年习字从赵孟俯,但越来越不喜欢赵字的柔媚,曾经下了很大的功夫纠正自己。李可染的智慧是他从民间书法中寻找力量, 也即自己戏称为“酱当体”。 “酱”者,酱园也;“当”者,当铺也。所谓“酱当体”,指的是酱园与当铺招牌上那种横平竖正、方正近乎呆板的字体。为李可染之自嘲戏称,也暗合了“五四”运动之“书法革命”“打倒二王(王羲之、王献之)”潮流以及解放后对于民间艺术的推崇。

解放后、特别是“文革”后,李可染以画牛作为应酬的手段,因为画牛比画山水要轻松一些,快捷一些,也因为他笔下的“牧童遥指杏花村”,远较他那黑乎乎的山水,更让一般观众喜欢。其实,他在花鸟与人物方面下的功夫也是很大的,穷追究竟。在重庆艺专当讲师时,他着力研究中国画的文人画传统。他崇尚文人画的清朗与率真,其笔下的人物无论是高人逸士还是仕女走卒,都放逸恣肆,但其内涵却有些沉重,对于下层劳动者的同情十分突出。1947年,在北平国立艺专任教时,他登门拜齐白石为师,直至老人去世,整整十年,他有空即为老师磨墨抻纸,虚心讨教。不仅白石老人大写意花鸟画的磅礴气势在李可染的牧牛作品中得到了充分的展示,其拙朴的民间意味还在李可染的书法、山水中得到了积极的响应。

李可染《九牛图》

这件作品李可染未及题款盖章即溘然长逝,但从作品的题签和画后题跋中可以知道,此《九牛图》卷系李可染为原地矿部部长孙大光所作的。1998年孙大光得知家乡安徽一部分学生因贫困无法上大学,曾义捐藏品通过拍卖设立助学基金,李可染的这件《九牛图》卷即是其中之一,最终以360万元成功拍出,创造了李可染艺术作品在当时的拍卖纪录。

求学于杭州国立艺术院时,李可染认识了印象派作品的光感,并在后来的艺术创作中,让其在中国画的墨色中变化闪烁。上世纪50年代,李可染多次去浙江写生。在杭州时,他住在黄宾虹先生家数日,于朝夕相处间,于笔起墨落中,寻求老师的思想轨迹,印证艺术的真谛。在对北宋山水、特别是范宽艺术的研究中,他确立了壁立千仞山体图式,并赋予这种图式以纪念碑之意义。在追随并实现黄宾虹“浑厚华滋”艺术理想时,他将笔法确定在魏碑之拙辣,而重点寻找、扩充传统墨法、甚至包括黄宾虹“七墨”的表现力与冲击力,在北派山水的浑厚中增加了圆融幽微,在传统山水的意象世界里开始了抽象与表现,由此,时代感与历史感、个性与艺术性在一片交响中融汇成既高昂而又纵逸的李可染艺术。

中国画的出路何在?这是1950年代初中期中国美术界面临的第一大难题。共和国的成立,内战的停息,给艺术的发展提供了前所未有的优越条件,也提出了崭新的要求:表现新的时代,表现新的人物,表现新的生活,创造新的形式语言。曾经留学西方的一部分艺术家推崇苏俄巡回画派,推崇西方古典艺术的写实手法,认为中国画技法落后,不科学,应该彻底抛弃。当时,甚至有人修改古画,试图让前人笔下的人物、场景,符合解剖学与透视原理。一部分老中国画家则认为,中国画,特别是文人画,经千载,历百年,于外人是自成一格;于自身也已登峰造极,今人只需、也只能循规蹈矩。这两派观点,当时即被批为民族虚无主义与国粹主义、保守主义。大家在讨论中主张建设民族美术理论,弘扬民族优秀美术传统;提倡通过写生和学习,解决中国画与时代结合的难题,以繁荣和发展中国画的形式与技法。

李可染写生《家家都在画屏中》

1950年代,李可染多次到外地、甚至外国实景写生,为创作积累了大量素材,也为突破积累了巨大动力。

为了加强理论的说服力,更为了有效地解决中国画走入新时代、表现新生活的步骤与途径,张仃、李可染和罗铭三人选择了当时中国画最没落的一科——山水画,于1954年开始了水墨对景写生。他们从《新观察》编辑部预支了100元稿费,结伴到了浙江,在西湖一带写生。白天,他们“戴着草帽,揣着干粮,在山腰,在湖畔,从天明画到天黑”。晚上,回到住处,他们把白天所得的画稿钉在墙上,互相提意见……如此数十天。然后,他们兵分两路,李可染、罗铭去安徽黄山;张仃则从杭州到绍兴、富春江、苏州……三个月后,他们回到北京,在北海公园天王殿展出了这次写生的成果,一半是李可染的作品,一半是张仃与罗铭的作品。新中国成立后的这批生动、活泼、清新、亲切的“新山水画”一问世,立即引起了一阵轰动,产生了深远的影响。

这批山水画借鉴了西方绘画的写生手段,以其较高的艺术成就一扫明清以来山水画创作严重脱离生活、萎顿衰败的习气;又发挥了中国画宣纸材料的特性与笔墨技巧的特长,从创作实践的角度解答了中国画传统与新时代、新生活相结合的理论命题,因而被誉为“中国画发展中的重要里程碑”。

大约在1960年前后,李可染以毛泽东诗词诗意、革命圣地与祖国河山为母题,开始了大量的山水画创作。这些年,这些作品不断地进入市场,创造了李可染作品的拍卖纪录。“万山红遍”系列是其中翘楚。据统计,以毛泽东“万山红遍,层林尽染”为主题,李可染共创作了七件作品。李可染曾经被人嘲讽为“江山如此多黑”“野、怪、乱、黑”,所以,他画秀丽的漓江、丰彩的秋景,但是,黑依旧是他的山水画的主调。在他的笔下,漓江是清雅的,又是迷离的;秋景是多彩的,又是厚重的。因为黑而厚,因为厚而黑,因为厚而迷离,甚至磅礴;因为黑而纷披,甚至拙朴。当年的“罪恶”——“野、怪、乱、黑”在进入新时期后,整体地转化成了李可染艺术的高昂所在、前瞻所在、可望不可及所在。

李可染一生的主要社会角色是教师。上世纪50年代初,因为徐悲鸿的古典画风与苏俄写实主义体系联手的无比强大,中国画不仅在美术界失去了老大地位,甚至有了生存之虞。听张仃说,当时,他在中央美术学院中国画系任党支部书记时,经常把一些讲课的老先生送到教室门口,因为学生不爱听,且有不少难以回答的问题。李可染当时也曾经不怎么受“欢迎”。在绘画系上勾勒课效果不好,便改为教授水彩。但是,无论逆境,还是顺境,还是无人问津之时,李可染十分重视自己的教师身份。正是在课堂上手把手教学的过程中,正是在带领学生外出写生的路途中,李可染通过言传身教,把自己的人生色调敷设在年轻学子的底版上,把自己的思想情怀浸漫进年轻学子的脑际里,把自己的探索追求扩大为师生共同奋斗的事业。李可染以寂寞之道,创立了中国美术的“苦学派”,其阵营强大,人才辈出。李家山水不仅丰富了中国山水画图式宝库,更让20世纪的中国山水画可以无愧千古,笑傲江湖。

不违时序,方有宏阔

李可染弱冠时即以大字正书而让乡亲们纷纷登门求春联。年轻时,他的个人展览会举行,徐悲鸿等名流或以作品交换,或付钱相购。上世纪60年代,北京荣宝斋销售其作品,价格已然不低。80年代初,香港艺术品拍卖会上,李可染的作品便高逾数万港币。这些年来,其作品在海内外,无论是画廊经营,还是拍卖交易,行情都是一波未了一波又起。他与齐白石、徐悲鸿、傅抱石、张大千组成的中国近现代书画第一方阵,带动了中国艺术品市场的不断上扬,体现了中国艺术品市场的基本走势。

李可染山水《韶山》

此作创作于1974年,1996年中国嘉德秋季拍卖会释出,由李可染家属提供,为筹备“李可染基金会”而拍卖,低于估价以154万成交。2017年北京保利12周年秋季拍卖时,以1.7825亿元人民币成交。

其实,李可染在中国艺术品市场发展的任一阶段,都只是顺其自然,他不排斥市场,不讨厌金钱,不拒绝机构或他人收藏自己的作品,但他不喜欢哄抬价格,不喜欢商业炒作,也不愿意独享其成,更不愿意让市场牵着自己的鼻子走,他的心思全然在艺术创作上。北京有一个关于李可染与另一位老画家的传说:他们二位都收藏有极好的古墨。李可染每次画画前,总拿出最好的墨,让家人和学生研来用;而另一位老画家则是挑一块最次的墨,研来画画。如此,这位老画家留下了好墨,李可染留下了好画。

李可染的作品因此而得到崇高的学术评价与鼓涨的市场行情。其山水画作品目前在拍卖会上成交过亿的便有8件,而在假画行情表中,他的作品也是名列前茅。其《江山胜境图》之一曾在北京传是拍卖公司2013年秋季拍卖会上,以5232.5万元人民币成交。

李可染山水伪作《江山胜境图》

此作是李可染伪作之成交价最高者,也是仿李可染作品唯一为司法认定且公开者。

在北京传是拍卖公司提供的图录中,关于此作有这样的“说明”:

1.经李小可先生认定为真迹。

2.附2009年李小可先生与作品合影。

在拍卖公司附加的作品分析中,又有让人难以割舍的收藏理由:“这幅作品即是‘李家山水’登顶艺术高峰的最佳佐证。值得一提的是,李可染的‘漓江’作品一直是市场的‘宠儿’,‘漓江’题材屡屡创造新的拍场记录,但凡精品一出,动辄就是几百万乃至千万的成交价,可以说墨气淋漓的‘漓江’题材作品既是李可染山水画的经典代表,中国山水画发展的重要里程碑,更是具备艺术和市场的双重价值。”

然而,据遵义公安机关提供的信息,此画由二人合作而成,组织者又约请李可染之子李小可审定此作为“真迹”,并与作品合影为证。此后,此作多次出现在拍卖会上,行情从开始的1000多万,涨了5倍多。如果不是这次由公安部督办的假画案东窗事发,此作自然会在李可染之子李小可的“审定”与“合影”的双重保护下,成为李可染艺术殿堂的重要成员之一,让人窃喜让人忧,更让历史与李可染艺术蒙羞!

据雅昌网不完全统计,李可染作品迄今的拍卖纪录是12600多件次,虽然有重拍,此数依然远多于创作速度不快的李可染之作品。就目前的市场情形看,李可染作品的真伪问题主要有这样几个方面的因素决定:

1.李可染生前举行之展览者与出版物所载者,如1959年人民美术出版社之《李可染水墨山水写生画集》、1959年外国出版的捷克文与英文版之《可染画集》与1983年的日文版《李可染中国画集》。此类作品可靠且精彩,但要严防仿品与高端印刷品。

2.有关李可染纪念的大型活动之展览者与出版物所载者;收藏形态与上述类同。

3.李可染生前工作之单位,如中央美术学院、中国画研究院(现称国家画院)之出版物与展览所载者,其中的作品如果为其藏品,一般不会进入市场,因为公益而获得有关部门特批者除外。

4.国家有关部门如文化部与所属中国美术馆、国家博物馆和各地博物馆等举行的公益活动之展览者与出版物所载者,这类作品不会进入市场,亦不会有因为公益而获得有关部门特批者。

5.北京荣宝斋、上海朵云轩等老字号所珍藏之公益展览者与出版物所载者;此类作品基本可靠,但要严格处分这类单位所从事的商业性活动与定性不清的出版物。挂羊头卖狗肉的情况近年时有出现。

6.有重要上款人之作品,如李可染曾经问诊的老中医等。此类作品要严格注意来源是否可靠、通道是否直接。

7.李可染夫人邹沛珠认可者;此类作品可靠,但要有充分与直接的证据。

8.李可染重要研究者如李松、孙美兰等专家认可者,但他们几乎不关心市场。

9.李可染亲属子女、同事、学生们提供之作品。这类作品基本可靠,但出现在市场的为数很少。

10.李可染基金会提供证书者、李可染子女提供鉴定意见者,遵义市公安局侦办的特大假画案让这类作品失去了保险。

11.李可染其它研究者认可、甚至提供证书者,这类作品如果没有其它有力佐证,则不足为据。

12.重要拍卖公司春秋两季大型拍卖会之高价成交者,或获得真实热烈竞投者,但要特别小心恶意作局者。

其实,李可染作品的经营与收藏,分辨真假只是一个起步,或者说,对于李可染作品来说,如何从美术史的角度来分析、评估、认识,并确定其方位与高度,才是更为重要的事情。

李可染的书法有其个人特点,但主要是几个字的格言警句,很少有中大型作品。准确地说,李可染的书法是名人字、画家字,在书法史上没有地位。从书法史的角度来收藏李可染的书法是不成立的。

1930年前后,李可染多以油画与水彩画从事创作、参加展览,1950年代初,在中央美院李可染先是教授“勾勒”课,即人们常说的白描,学生不爱听;后来,他改授水彩课,则在西画之列了。直到一些老画家给中央反应,希望重视民族文化传统的继承、特别是中国画的生存问题,中央美院把绘画系中的一科“彩墨画”独立为中国画系,并分为“山水”“花鸟”“人物”三科,李可染与宗其香承担山水画方面的教学。但是,李可染水彩画存世量极少。市场上几乎没有出现过。

李可染画牛很早,也很多。李可染画牛有其学术追求与人文精神,但随着市场的兴起,特别是海外市场的需求,画牛成为了李可染应酬的主要手段。所以,李可染的牛有着大致的构图与相同的趣味,对于收藏家而言,其牛不可无,但有则足矣,除非是那些有特殊意义的“五牛图”“九牛图”。

李可染在1930年代抗战兴起时,画过一些宣传画与漫画、还有壁画,多数是他在国民政府军事委员会政治部第三厅与后来的政治部文化委员会工作时创作的,虽然内容和其他画家的创作同为宣传抗日,但他借用版画家珂勒惠支风格,给许多人留下了深刻印象。这类作品存世极少。

李可染的人物画承接了吴道子与梁楷的风格,着墨不多,甚至逸笔草草,但常常是寥寥几笔,便勾勒出人物的形态与神情。1944年展览中,他的人物画曾经得到过老舍、徐悲鸿等文化界人士的高度评价。徐悲鸿主动给李可染画展写序,曰:“徐天池(明代徐渭)之放浪纵横于木石群卉间者,李君悉置诸人物之上,奇趣洋溢,不可一世,笔歌墨舞,遂罕先例。假以时日,其成就诚未可限量。”1940年代末,齐白石第一次看到他的作品时,也十分推崇他的人物画:“可染弟作此幅,作为青藤(徐渭)图可矣。若使青藤老人为之,恐无此超逸也。”徐青藤之超逸,并不体现在其人物画上,李可染正是把徐青藤画花卉之“超逸”用于人物画创作中,墨色放达,笔力内敛,耐人寻味。可惜的是,解放后,李可染的人物画创作似乎是戛然而止,原因不明。也许是当时的中央美院国画系人物画有了叶浅予、蒋兆和与李斛,而山水科力量不够;也许是传说中的李可染笔下的“白毛女”遭到批评,认为“丑化了劳动人民”。近年市场中不时会出现李可染的人物画,水平不低,但佐证不力,真伪难定。

作为中国画大师的李可染,其历史性的贡献是其山水画的非凡成就。具体而言,其山水画创作有明显的发展过程,但总的来说,可以从三个方面来认识:其一是他从印象派引进了对于光线的体会与表现,从而使其作品别开生面;其二是他把中国画的墨色发挥到极致,也把中国玄学、禅意的随意性转化成绘画的丰富性;其三是他从北宋画家范宽的《溪山行旅图》的格式充实并扩大为纪念碑式的构图,同时以这种构图来表现幅员辽阔的中国南北山水,达到了他“为祖国山河立传”的美学理想。中国是一个多山的国家,山水文化十分发达,可谓雄伟,可谓空灵,李可染多取雄峙之山,多取高大之势,由此而与中国人民的独立解放事业、富强发达理想完全吻合。一个艺术家及其作品如果能够与一个民族、一个时代的脉搏同节奏、共振幅,且个性昂然,自然能引得广大共鸣,自然能保证高然屹立,自然能获取长久拥护。

李可染人物《街头卖唱》

此作署年卅八年五月,解放后,李可染画过一段时期的人物画,后来停止了。1950年代初即开始以山水为主。

李可染的山水价格高昂,李可染山水的赝品虽然不及其画牛之作多,但量虽少价却高,自然引得贼人铤而走险,投资者与收藏者一定要小心。1990年代前期,中国艺术品市场起步之时,山东一位朋友曾经拿来四件李可染的山水请鉴定,才疏学浅之我最终请了李宝林兄定夺。之后,我私下临摹过李可染的山水,一度作为李可染基金会艺术委员会委员研究过李可染的生平与创作,对于李可染山水的鉴定有些粗浅体会,其中体会最深的有两点:一是李可染山水的整体性,其山水不是《芥子园画谱》中片石堆磊而成的;二是李可染山水的凝结度,他画画写字很慢,行笔间有思索,是学术与艺术的追索,没有聪明劲,了无狂放态。只言片语、灵巧轻快,或者豪迈爽利都不属于李可染的山水画。

李可染的艺术因其影响的广大而早有学术定位与市场行情,如今,当他的作品不断在中国近现代艺术拍卖市场创造纪录时,我们应当看到这位天才型艺术家的伟大成就其实是平地而起的丰碑,一砖一石,都是他以汗水与智慧捡拾、堆垒的,更为重要的是,中国艺术品市场应当如此——以丰厚来回报伟大艺术家的创造。云海苍茫间,有丰碑矗立。