意识可以被复制吗?

跨学科领域学者侯世达思考30年的答案

《哥德尔、艾舍尔、巴赫:集异壁之大成》续作

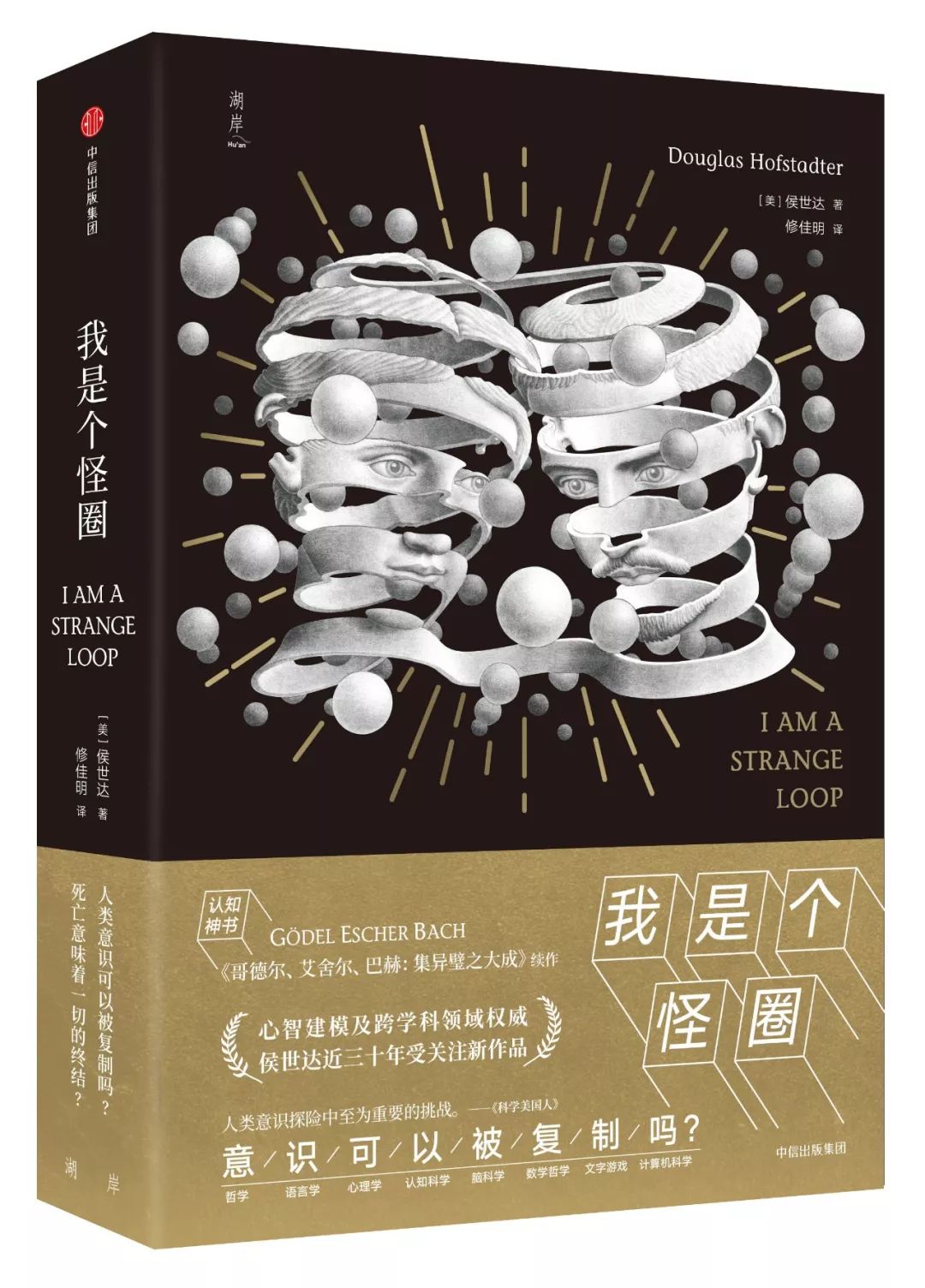

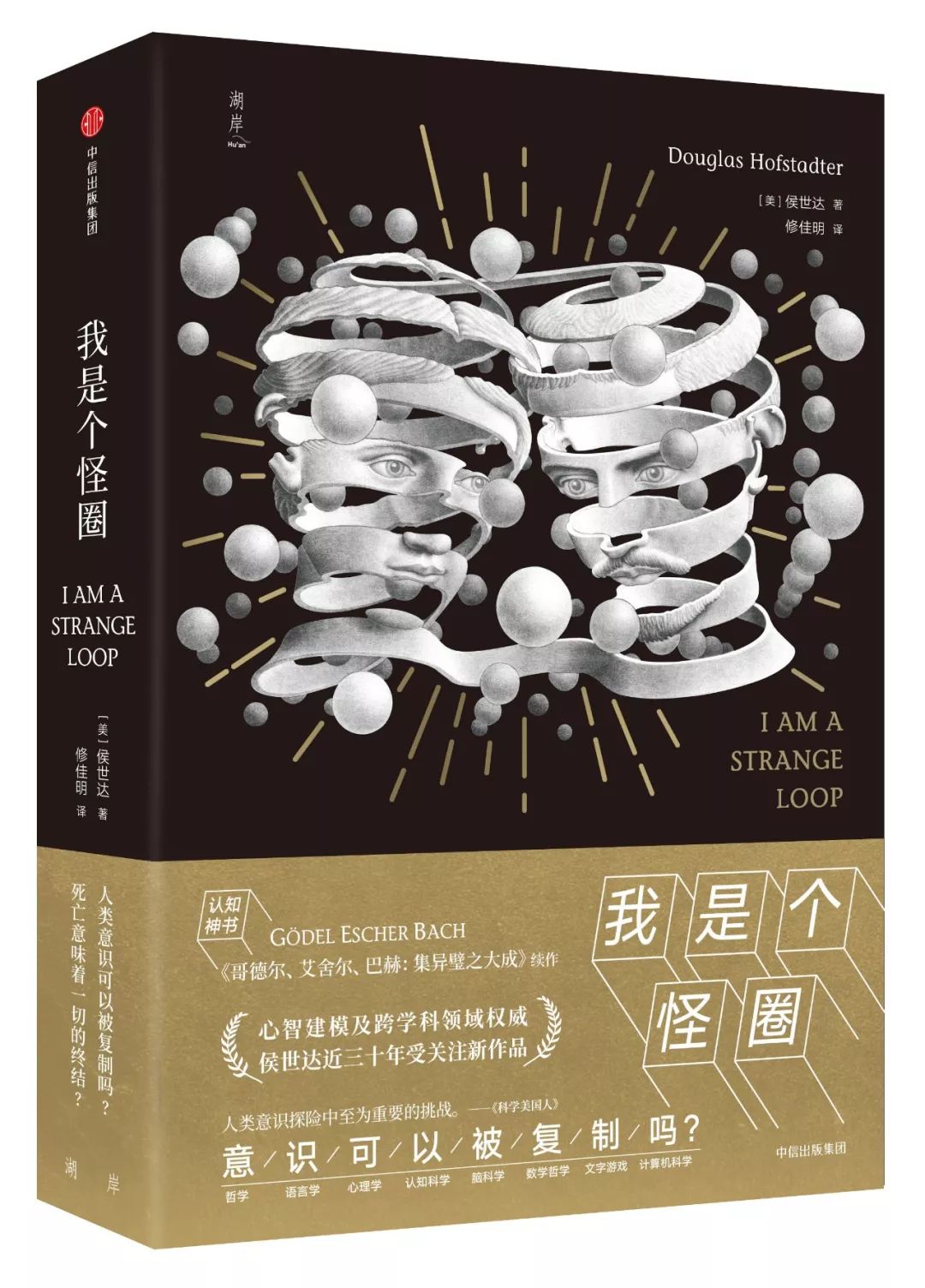

《我是个怪圈》

[美]侯世达 著

原文发表于《科学美国人》

作者:马丁·加德纳

翻译:一水

一则笑话:

酒吧女招待:要喝点什么吗?

笛卡儿:我想不要了。

于是他便消失了。

我们的大脑是由有机分子构成的块状组织,包含了数以亿计的神经元,其中每一个都比整个银河系还要复杂。神经元之间的连接方式更是多到难以计算。然而,这种缠结的生物组织是如何变戏法般地就意识到自己是活着的,又如何能够去爱、去恨、去创作小说、谱写交响乐、感受快乐和痛苦,或者是经由自由意志(free will)去行善或作恶呢?

澳大利亚哲学家大卫·查尔默斯把对意识的解释称作是“困难问题”(hard problem)。解释无意识的行为是容易的,比如呼吸、消化、走路、感知等,不一而足。“困难问题”目前已经成为哲学家、心理学家、神经学家最热门的讨论话题。根据约翰·塞尔对尼古拉·汉弗莱的《红色:关于意识的一项研究》(Red: A Study of Consciousness)所写的书评来看,亚马逊在“意识”这个主题类别下所列图书品种多达3865种(截至2007年8月)。基本图书公司(Basic Books)2007年在这方面最新的作品就是侯世达的《我是个怪圈》。

《我是个怪圈》英文版

印第安纳大学认知科学系侯世达教授最为人熟知的便是获得普利策奖的《哥德尔、艾舍尔、巴赫》。他的新作《我是个怪圈》同样充满睿智和震撼力,尤其独特的是这本书带有自传性的文字:侯世达的妻子卡罗尔在42岁的时候不幸因脑瘤去世,书中有整整一章描述了作者在妻子遭遇不幸之后的所思所想。在提到卡罗尔之前的章节中,作者从自己对妻子的爱情中想象出一个纯粹虚构出来的世界,并称之为“双旋世界”,里面的“每个人”都是一模一样的双胞胎,这些双胞胎的言行就仿佛是一个人一样。

也许会让侯世达惊讶的是,在弗兰克·鲍姆的作品《魔幻岛》(The Enchanted Island of Yew)一书中,作者想象了一个类似的世界,在那里所有的事物都是成双成对的,那里的居民都是双胞胎,那里的领袖是一对漂亮的姑娘,言行完全如一个人。

在记述卡罗尔的遭遇的那段辛酸的文字中,侯世达解释了为什么要在这之前提到那个“双旋世界”:他与卡罗尔的相识与相爱让彼此非常默契而相像,正如生活在双旋世界中的人一样。也许是难以和卡罗尔来世再相见,所以唯一能安慰作者的就是告诉自己卡罗尔起码现在还活在那些生前爱过她的人的记忆之中。

《我是个怪圈》中到处都充满快乐的回忆。但有一段回忆恐怕谈不上愉快:侯世达15岁时,一个朋友让他取两只实验室要用的小豚鼠,他竟然为此晕了过去。这种变相的对动物的杀害导致侯世达成了一个素食者。起先,他还允许自己食用鸡蛋和鱼类,可后来就完全拒绝一切动物性的食品。他也拒绝购买皮革做的鞋子或者腰带。被侯世达视为榜样之一的便是阿尔贝特·施韦泽,此人甚至会尽一切可能去避免杀害一只虫子。

《我是个怪圈》一书中很多地方都表达了作者对音乐的热爱。侯世达喜欢古典音乐,巴赫、肖邦、普罗科菲耶夫都是他非常欣赏的音乐家,而巴多克是他不喜欢的音乐家。在音乐之外,诗歌也是侯世达的挚爱。他曾翻译过俄国诗人普希金的《叶甫盖尼·奥涅金》和其他几位国外大师的作品。

《音乐的奉献》曲谱,《集异璧》第949页,商务印书馆,2017年版

在《我是个怪圈》中,作者提到了一件有趣的事情,有次他在收拾空信封的时候突然注意到当你在挤压一堆空信封时,你会感觉它们硬得仿佛像一个玻璃球一样。同理,作者认为人的自我意识也是以同样的方式产生的,神经元就相当于那些空的信封,而“我”就相当于那个其实并不存在的玻璃球。

关于“玻璃球”的隐喻构成了侯世达的《我是个怪圈》的主旨:灵魂和自我仅仅是一种幻觉。这种幻觉是由底层无数的环路所形成的怪圈引起的。正是我们头颅中的大脑灰质在观察自己,并且还能够意识到自己在观察自己。

侯世达一直对自我指涉很感兴趣。自我指涉现象在哥德尔不完备性定理以及罗素和怀特海《数学原理》里都有揭示,比如最简洁的例子就是“这句话是假的”。《我是个怪圈》中还举了很多其他的循环系统,比如温度调节装置和冲水马桶。书中还谈到艾舍尔著名的版画《画手》,在这张画中,一只左手在画右手,而与此同时,右手也在画左手。

艾舍尔:《画手》

书中许多图片都描绘了递归的循环现象。其中一张图片是一个纸箱子,它的四片箱盖彼此覆盖,A在B上,B在C上,C在D上,D又在A上。在另一张图中,侯世达和妻子卡罗尔互相用手触碰彼此的鼻子。还有一张图片,其中侯世达和他的朋友围成一个圈,彼此坐在后面的人的大腿上。

卡罗尔与侯世达

在第21章中,侯世达提出了一个令人困惑的思想实验,探讨了在诸多科幻小说中关心的人格同一性问题。这个思想实验大概是说,一个人在自己所处的星球上经过数据扫描,然后被传输到另一个星球上,并在那里进行复原,从而实现远程传输。这里的问题是,如果数据在传输后,原来的那个人被销毁,则还好,但如果原来的那个人没有被销毁,那么原先星球上的那个人和在目标星球上复原的那个人,到底谁才是原来的那个人呢?

这个两难问题最早是由普鲁塔克提出的。他设想有一艘船,船身的木板被逐渐替换,直到船上所有的木板都换了新的,而换下的木板又重新组装成一艘船,那么此时到底哪一艘船才是原来那艘呢?

弗兰克·鲍姆在他的小说《绿野仙踪》中提出了同样的问题。故事中的铁皮人因为担心自己四肢被砍掉,于是忍不住用铁皮来替代自己的身体部位,那么替代后的那个人还会是他本人么?

《我是个怪圈》中另一个有趣的话题是关于自由意志的讨论。侯世达与他的朋友丹尼尔·丹尼特(译者注:《意识的解释》的作者)的看法不同,他否认自由意志的存在,认为它只是另一颗并不存在的“玻璃球”。

此外,诸如“倒置波谱问题”(你何以知道自己眼中看到的红色就是别人眼中看到的红色呢?)和“僵尸问题”(你何以知道在你周围的人不是仅仅行为和你类似,但根本没有心灵和意识的“僵尸”呢?)也在书中得到了有趣的探讨。

对于侯世达来说,意识和自由意志都是一种幻觉,不过是非常有力的幻觉。我们觉得好像有一个“我”就藏在我们的头颅之中,但其实那只是诸多怪圈产生的幻觉。在《我是个怪圈》的第374页(译者注:中文版在第443页)的尾注中,侯世达把“意识”比喻为“果园里的彩蝶”。(译者注:果园里,不同颜色的蝴蝶围绕着许多棵树在盘绕,但它们彼此之间又互相重叠,以至于难以判别盘绕的中心在哪里。)

侯世达与丹尼尔·丹尼特相同的地方在于,他们各自写了一本书来解释意识。然而,两人其实都只是描述了意识,而不是解释了意识。描述一件事情和解释一件事情是两回事。让你描述一下彩虹的样子,这很容易,但让你解释一下彩虹的原因,那就不太容易了。总而言之,他们的思考正如怀特海所说的那样:“清晰地展现了这个问题有多么晦涩。”

现在让我来跟各位摊牌。我本人从属于一个叫作“神秘主义者”(mysterians)的思想家阵营,同属于这个阵营的有很多人,诸如约翰·塞尔(译者注:侯世达在《我是个怪圈》中认为塞尔在相关问题上总是使用障眼法来迷惑大众)、托马斯·内格尔、柯林·麦金、福多、诺姆·乔姆斯基、罗杰·彭罗斯和一些其他人,我们共同的信念是:大脑如何产生意识(包括自由意志)这个问题是当今所有哲学家和科学家都无法回答的问题。只要我们还需要眨眼或者决定接下来想些什么,我们就不可能只拥有意识,而没有自由意志。同样地,我们也很难设想只拥有自由意志而没有意识会是什么样的情形。

在梦中,人一般只有模糊的意识,而没有自由意志。但清醒梦(Vivid Out-of-body Dream)除外。多年前,我短期服用过安定。在那段时间里,我做了许多清醒梦。在梦中我完全能够意识到自己是在做梦,而且还能为所欲为。记得在一个梦中,我身处一间陌生的屋子,我想试验一下我是否可以弄出很大的声响。于是我拿起一个重重的东西,砸向镜子。镜子瞬间碎裂的声音惊醒了我。在另一个清醒梦中,我从烟灰缸里拿起一只点燃的雪茄放到我的鼻子下去闻,果然我能闻得到烟味。

作为“神秘主义者”,我们相信现今所能造出的电脑(即由DOS命令和电线构成的电脑)永远都不会意识到它自己在做什么。不管一个象棋程序多么复杂高级,它绝对不会明白真正的下棋是什么意思,正如一台洗衣机永远都不会知道它在洗衣服。事实上,今天最高级的计算机和我们最普通的计算器之间的差别其实只在于以更快的速度完成复杂一些的算法罢了。

极少数神秘主义者认为在未来某个非同寻常的时刻,科学能够揭示意识的奥秘。比如彭罗斯就认为,对量子力学的更深入的理解也许有助于我们解开意识的谜团。我本人的观点属于激进派,这一派认为我们的大脑已经停止进化的假说是非常自大的观点。虽然我们的DNA与黑猩猩几乎完全一样,但我们根本不可能教会黑猩猩微积分,哪怕是让它理解根号2是什么意思都不可能。正如一头牛无法理解我们能够理解的事物一样,有些真理显然也超出了我们的理解能力。

宇宙为什么呈现出数学的结构?如霍金最近所问的那样,为什么宇宙偏偏要存在呢?为什么宇宙中总是存在一些东西,而不是空无一物?我们大脑里的“蝴蝶”或者是钟楼旁边盘旋的蝙蝠,究竟是如何形成了我们意识的怪圈呢?

也许有某种更高级的智慧体能够回答这些问题,但是我肯定无法给出答案,侯世达和丹尼特不能,而你也同样不能。