《中亚与西藏—冲刺拉萨》是世界著名探险家斯文赫定的作品,受译者林晓云先生委托发布其写的序言,文章如下。

译者前言

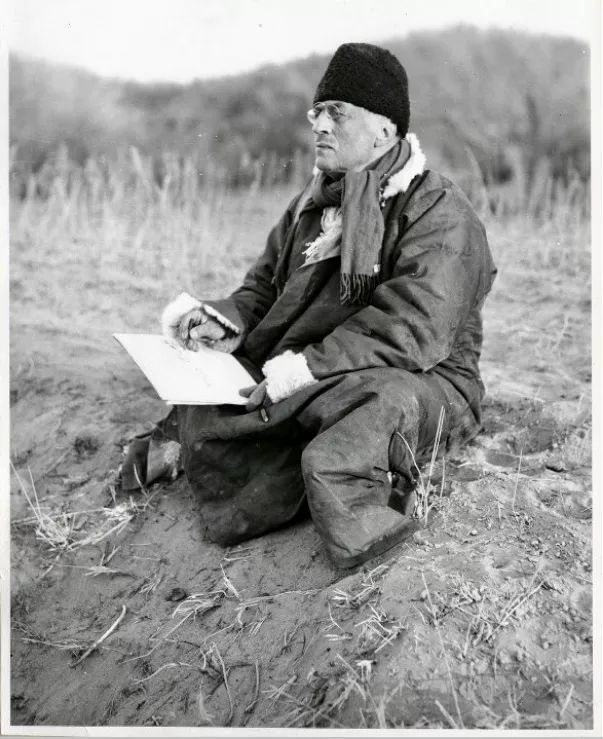

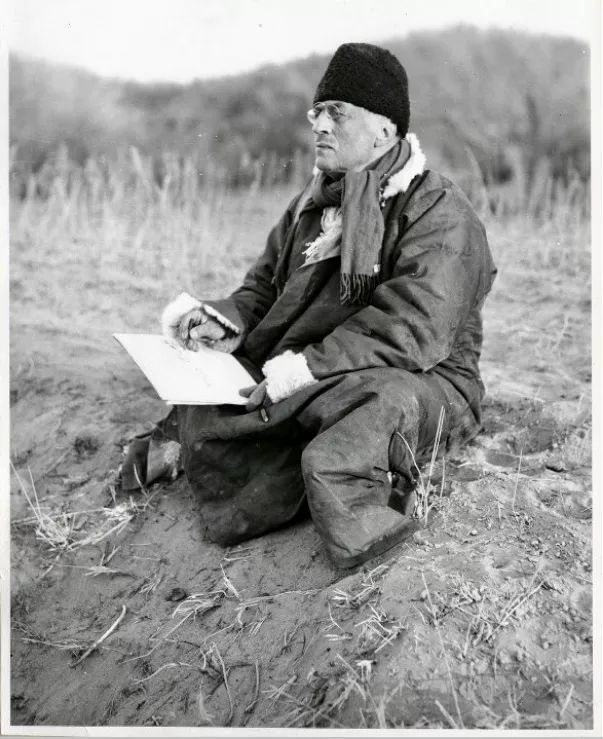

十九世纪最后三十年,西方各国进入帝国主义时代,纷纷在海外开疆掠土,建立庞大的殖民帝国。到了十九世纪末二十世纪初,欧美人绘制的世界地图上,未知的“空白地带”只剩下南北两极和亚洲腹地的少数地方了。在这样的大背景下,瑞典人斯文-赫定(1865-1952)应运而生,成为西方人在新疆与西藏探险活动中的顶尖人物。 在赫定之前,曾有一系列西方探险家来到中国西部探险考察,如俄国人普热哲瓦尔斯基、英国人利特戴尔、法国人邦伐洛特。与他们相比,赫定的探险活动具有三个突出的特点:一是行程远,二是时间长,三是考察细致。在行程上,赫定的足迹遍布新疆的塔里木盆地和昆仑山地区、青海新疆甘肃交界处的阿尔金山和罗布泊地区、西藏的藏北羌塘高原、“世界屋脊的屋脊”阿里地区、雅鲁藏布江源头至中段地区和冈底斯山-念青唐古拉山系。此外还有青海的柴达木及内蒙古西部的阿拉善地区。正如美国《国家地理杂志》所说,赫定“所勘察测绘的未知地带之广阔是前无古人后无来者的。”从时间上看,赫定在中国西部的大型探险考察一共有五次,每一次都有数年时间,从1894年断断续续一直持续到1935年,长达四十年。这在当年来华的众多西方探险家中是无人可以望其项背的。在历次考察中,赫定进行了大量的勘测考察工作,其内容涵盖经纬度、海拔、距离、地质、地貌、水文、气象、人类学和考古学等多方面的内容。

尤其难能可贵的是,赫定把他的考察结果都详细记录下来,为后人研究这些地区的地理历史和其他方面提供了诸多便利。其中在中国新疆和西藏的考察汇集了三本科学专著,包括《中亚科学考察报告》6卷、《南藏》11卷和《西北科学考察报告》30卷,共约1000万字。这些科学报告除了涉及自然地理、地貌、水文、气候、地图、历史地理等许多地理问题以外,还包括地质、生物、天文、人类与考古、民族、语言等多种学科,是有关新疆和西藏地区宝贵的地理学财富。斯文·赫定在考察期间,非常重视测绘和制图工作。他在新疆和西藏先后绘制了近2000张路线图,以及大量冰川图、山系图、测高图等专门地图,并在此基础上编制出了中亚和西藏全图(1:750万)、西藏全图(1:100万)。可以说,在航测技术和卫星遥感测绘技术出现之前,二十世纪初西方的南疆和藏北、藏西地区的大比例地图在很大程度上是建立在赫定测绘的地图基础之上,其后几十年中国的地图对此也颇有借鉴。在本次翻译过程中,译者曾将一百年前赫定书中所附地图上的经纬度定位与现代卫星定位略作比较,发现赫定的定位基本准确。所以,也许我们可以说,赫定与玄奘一样,是一个用脚步丈量地球的人,而且是最早借助近现代科技手段这样做的一个人。

斯文-赫定在地理和考古方面最骄人的成就包括:一,根据对塔里木河下游的考察,确定罗布泊是一个历史上多次游移的湖泊;二,发现掩埋在大漠中的楼兰古国遗址,核实了中国古代文献这方面的记载,用考古发现证实了“丝绸之路”的存在与沿革;三,找到雅鲁藏布江源头;四,确定在西藏腹地有一条与北边的昆仑山和南边的喜马拉雅山山脉平行的东西向山脉;这个他命名为“外喜马拉雅”的山脉就是如今地图上的冈底斯山-念青唐古拉山山脉。

在新疆与西藏探险活动中的卓越建树以及大量游记的发表使斯文-赫定成为二十世纪初西方各国家喻户晓的名人,被称为“最著名的瑞典人”。各国科学院纷纷授予他院士头衔,各国君主和政要、名人名媛也都以能会见他为无上的荣耀。他每次深入中亚腹地的“无人区”达数年之久后,就会回到西方,出入各国首都的大小沙龙,做即兴表演,放映幻灯片。据说美国总统富兰克林-罗斯福在一次社交活动中看到赫定后问周围的人,“这不会就是‘那个’赫定吧?”他本人的著作则被翻译为几十种语言,在几十个国家出版,其中1925年第一版的《我的探险生涯》一书成为全球的畅销书。

但是,由于赫定在第一次世界大战后和纳粹统治初期有亲德的倾向,西方学术界自第二次世界大战以来对赫定及其在地理学和探险方面的成就讳莫如深。其实赫定的这种倾向主要不是出自反犹反共的纳粹主义思想,而是出自瑞对抗沙俄与后来的苏俄扩张主义的忧虑,实际上在纳粹时期他还利用与德国上层的关系救援了一些犹太人)。1952年,饱受西方学术界冷落的斯文-赫定在孤寂中去世,死前在遗嘱中将他生前积累的所有科学资料和个人财产都留给瑞典皇家科学院下属的“斯文赫定基金会。”这些材料至今尚未向公众公开,而仅面向基金会聘用的研究人员。同时,斯文赫定拍摄的近万张照片在斯德哥尔摩的民族学博物馆已经沉睡了一百多年,将这些老版照片数码化才刚刚开始。不过,随着时光的流逝,近年来西方又开始了新的一轮“赫定热。” 2013年,瑞典皇家科学院“斯文赫定基金会”与美国“国家地理杂志”联合启动了“重走赫定路”的科考探险项目。

中国人对于斯文-赫定并不陌生。他的畅销书《我的探险生涯》(某些中文版本改名为《亚洲腹地探险记》)早在解放前就有中文版。改革开放后又多次重新翻译出版。中国社会科学院文学研究所研究员杨镰先生是国内研究新疆近代史和新疆探险史的泰斗,也是最早向中国读者介绍斯文-赫定的人之一。杨先生曾发宏愿,要将斯文-赫定在新疆走过的六十个地方都重新考察一遍,称其为“我与斯文-赫定的六十个约定。”惜乎,杨先生今年在新疆实地考察时不幸出车祸遇难,正是“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟!”

赫定是一位多产的作家。他的著作多达几十种,翻译成十几种语言。但译者认为,在赫定的诸多探险记著作中,《穿越亚洲》、《中亚与西藏》和《外喜马拉雅》这三本书是斯文-赫定一生最重要的专著,分别记述了他在中国的三次开拓性的探险考察探险活动。上面提到的赫定的几大成正是在这三次探险中做出的。在此之后,赫定受民国政府委托,又曾两度赴中国西部考察(第一次是率领中瑞联合科考队对大西北进行综合考察,第二次是考察修建甘肃-新疆公路的可行性),但这两次考察的路线基本上是在有人居住或赫定已经去过的地方,而且以科考为主,所以探险的成分就很小了。此前国内出版的的《我的探险生涯》(有些中文版本改名为《亚洲腹地探险记》)实际上是上述这三本书的三合一缩写本。这本书是在上述三次重要的探险活动全部完成之后,赫定以为自己的探险生涯已经结束时所写的一个总结,于1925年出版。他在书中将《穿越亚洲》、《中亚与西藏》和《外喜马拉雅》这三本书的情节去繁就简,文字也更为流畅。但与《我的探险生涯》相比,前面那三本书的日志形式更有助于读者详细地了解探险过程的细节,包括每天的路线和行程,沿途所见的景象和各色人等,以及赫定一行所遇到的种种险阻;而较大的篇幅则使赫定有可能在书中放入大段的抒情描写和他所拍摄的大量照片及手绘的精美素描。正是由于这一原因,多年来这三本书作为探险文学的经典在各国仍然很受欢迎。

1899年,斯文·赫定第三次来到喀什,开始他在中国西部的第二次重要探险。这次探险的第一阶段是塔里木盆地(包括塔克拉玛干大沙漠和罗布泊地区)。他让大部分探险队成员随骆驼与马匹的旅队走陆路去塔里木河下游,自己则在新疆麦盖提用一条当地的渡船改装成一艘大木船和一艘小船,然后从那里沿着塔里木河支流叶尔羌河顺流而下,从南到北穿过整个塔克拉玛干大沙漠,行程近千公里,进入塔里木河干流,然后又顺流向东漂流几百公里,在河面完全封冻时与探险队陆路大队会师。此后,他又率驼队东西横穿新疆若羌境内的库木塔格沙漠,并对罗布泊地区进行详细勘察,期间偶然发现了楼兰古城。这之后,考察队又两次跨过阿尔金山和可可西里无人区深入藏北羌塘草原,企图化装进入拉萨。在遭到西藏地方政府武装拦阻后,赫定向西穿过羌塘高原,从班公错进入印控克什米尔。这时已是1992年的年初了。回到瑞典后,赫定把这次历时三年的旅行沿途所记述下来的日志整理出版,标题为《中亚与西藏》。

《中亚与西藏》这本书从时间与地理上可分为两个部分。第一部分叙述的主要是斯文赫定率探险队从1899夏到1900年春在新疆的塔里木盆地、罗布泊地区(包括发现并发掘楼兰遗址)及新疆与青海、甘肃交界的阿尔金山和安南坝山等地的探险经历。第二部分叙述的是他从1900年夏到1901年底经阿尔金山和可可西里抵达藏北那曲,企图化装前往拉萨未果,最后横跨整个羌塘草原,经西藏阿里地区班公错抵达克什米尔的探险经历。

本书的英文书名是《中亚与西藏》(Central Asia and Tibet)。这个书名容易引起误解,因为这里所谓的“中亚”并不是我们今天所说的“中亚五国,”而是十九世纪末二十世纪初被西方人称为“土耳其斯坦”的中亚。所谓“土耳其斯坦”又分“西土耳其斯塔”或“俄属土耳其斯坦,”即今天的中亚五国,和“东土耳其斯坦”或“中属土耳其斯坦,”即中国新疆天山以南的部分,或称“南疆。”赫定这本书里所说的“中亚”其实就是中国的南疆。而本书中赫定所走过的西藏,也只是如今我们称为藏北高原(或称羌塘高原)的那个地区。为了避免使读者望文生义产生误会,我们在中译本里采用了《南疆藏北探险记》这个书名。

现在我们这个中文版本是根据1903年纽约出版的《中亚与西藏》英文版翻译过来的。下面就中译本的一些体例问题加以澄清:

1) 原著中有大量的人名和地名,包括赫定三年中沿途经过的每一个地方和遇到的几乎每一个知道名字的人。为了避免中文里插入英文太多而影响行文的流畅,我们仅将重要的地理名称和重要历史人物的姓名第一次出现时在括号内附加英文)。

2) 原著中在当地少数民族语言名词用拉丁字母注音后附加英文翻译时,我们先标出这些注音的汉字译音,然后标出其翻译成中文后的意思。凡原著采用当地语言名词的拉丁字母音译时,我们也遵循作者的原意,采用相应的汉字音译。如英吉-库勒在当地语言中是“新湖”的意思,但是原著中一直使用英吉-库勒的拉丁字母音译,所以我们也做同样的处理。又如阿尔提米什在当地语言中是“六十泉”的意思,但原著中使用阿尔提米什的地方,我们也做同样处理。

3) 对于某些源于少数民族语言,但长时间以来已有约定俗成汉字译法的地名,我们没有像过去某些赫定著作的中译本那样仅仅标出这些名词的汉字音译,而是也尽量加入传统的译法。例如在藏语中的昆布寺在传统汉译中就是著名的塔尔寺,但过去的赫定著作仅仅采用“昆布寺”的音译,这样就有可能产生一种误解,似乎这是另外一个寺院。本书中对此采用昆布寺的音译,但在注释中标出塔尔寺这个传统的汉字译法,并解释昆布寺一词的来历。又例如在藏语中,“康巴崩波”这个词的意思是西藏地方政权“宗”的总管,是一个官职的名称,在传统汉译中译为“噶本。”过去的赫定著作译本仅仅采用“康巴崩波”的音译,很容易使读者误以为这是某人的名字。我们在本书中也采用音译加注释的办法,以便读者了解到这是一个官职,而不是人名。

4) 英译本原著中的数字有些为英文大写,有些为阿拉伯数字,我们尽量遵循原著的做法。对于章节序号的拉丁大写数字,为方便读者我们改为汉语大写或阿拉伯数字。

5) 由于本书的读者主要为非学术研究的普通读者,所以译者与出版社商定不将原著中的英文索引包括在中文译本中。 另外,出于尊重作者的考虑,我们在译文尽可能采用原书作者的表述:如土耳其斯坦和中亚等地理名词。

对于原著中某些明显涉及中国国家主权或有损于少数民族名誉的文字,我们予以删除。但赫定本人毕竟是生活在殖民主义时代的西方人,由于时代的限制而持有某些种族偏见也在所难免的。相信我们的读者具有足够的鉴别能力去伪存真。尽管如此,瑕不掩瑜,赫定的这本传世之作仍不失为探险文学的典范和中亚历史地理知识的瑰宝。

作者简介

本文作者林晓云先后任德恒律师事务所全球合伙人,美国通用电气公司亚太区兼大中华区法律顾问,美国戴尔公司亚太区兼大中华区劳动法法律顾问、美国艾金岗波律师事务所与DLA-Piper律师事务所驻华代表处高级法律顾问,曾任纽约市立大学法学院、中国政法大学、厦门大学法学院与浙江大学法学院兼职教授、《美国法通讯》主编、《牛津美国法律大辞典》主编,并担任美中律师协会副主席与常务理事,全美律师协会(ABA)知识产权分会会员。先后毕业于美国威廉姆斯学院,美国路易斯克拉克学院,美国耶希瓦大学卡多佐法学院,分别获历史学士学位、行政管理硕士学位和法学博士学位。著有《美国货物买卖法》(法律出版社〉、《美国劳动法》(法律出版社〉和〈寻找香巴拉—追寻西方探险家的足迹〉(Sino-Vision 出版社)。