美好的未来,不会在街口的转角处等待

美好的未来,就是我们所努力的现在

导语

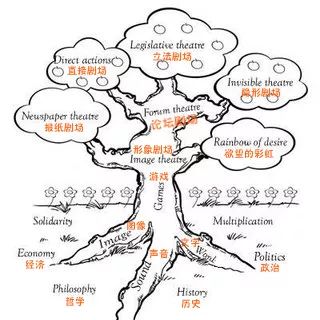

注:上图为被压迫者剧场之树。因“被压迫者剧场”一词些许敏感,我们统一用“论坛剧场”代替。另,本文少量用词经过调整,以适应大陆地区的政治文化。

波瓦的“被压迫者剧场”,很大程度受巴西教育家保罗·弗雷勒 (Paulo Freire)的教育哲学所影响。

弗雷勒提倡“被压迫者教育学”(也称“解放教育学”),认为教育应唤起人民(被压迫者)的觉醒,使他们认识到自己在历史创造与发展过程中的主体性,并最终获得“人的解放”。他指出在资本主义社会里,教育过于着重以知识、技能为本,沦为替既有政治经济体制服务的器具,忽略了批判性思考及改造行动,故他强调希望、批判性反省,以及集体行动的重要性。他自七十年代在祖国巴西,推动农民扫盲运动,目的在透过成人识字教育,一方面让农民认清自身及结构性的问题,另一方面形成有机的集体,共同改造命运。

这股解放教育的风潮,从巴西燃烧至拉丁美洲、亚洲,甚至欧美,成为各地社会变革的重要推动力。

本文作者吴建兴,国立高雄师范大学成人教育研究所博士班研究生,本文转载于《区区一出戏》(赖淑雅编,2006年,台湾行政院文化建设委员会出版)

“解放教育”:

朝向人性化的社会

1921年,弗雷勒诞生于巴西,是一位激进的成人教育学家。早期他学习的是哲学与法律,后来受到担任小学教师的妻子影响,开始对教育和社会学产生浓厚兴趣。

弗雷勒提出的“解放教育学”,目标是建立“更人性化的社会”。由于深受德国哲学传统的影响,这里所谓的“人性化”并不是“个人”得以完成的,而是在“人与人的社会关系”里实现。他反对压迫者威权主义下的灌输式教育,认为它妨碍人性化社会关系的发展,压迫者只是将被压迫者当成“非人的东西”一般对待。

弗雷德认为,人们若是能够了解威权的本质,不仅是认识自己的开始,也是对抗压迫的起跑点。否则,人们可能内化“压迫者的形象”,被压迫者在不同的情境下,将变成对更弱势者的压迫。

他曾经回忆自己小时候上学的经验,令人最兴奋的课程内容是“造句”:老师先要求写二、三个单字,再请他利用这些单字讲一个事件。这位女老师让学生充分发挥创意及表达欲望,也利用书写的方式,检视可能的错误,而不是抽象理解文法结构,或是无意义背诵动词的时态。

我不认为语言的美与创意,应该臣服于文法教条之下。创意需要自由,教学和政治都需要创意。威权主义式的教学和政治体制,都不会允许创意所渴求的自由。没有创意,就没有学习。

简单的说,立基于“自由”与“创意”的解放教育学,其最重要的特征表现在三个层面上:第一、提问式的、对话式的师生互动关系;第二、教学内容与被压迫情境及生活经验的连结;第三、理论与行动的结合。

提问式教育(problem-posing education)

弗雷勒对于传统的灌输式教育有很多批评,并将它比喻为一种为“体制”而服务的囤积式教育(banking system):教育犹如客户到银行所进行的存款行为,其中,教师是存款者,只须将制式的知识放入学生的账户中,教育过程便告结束;而学生则只须接受、背诵、牢记在心,学习过程便告结束。

这种传统的灌输式教育,隐含着权威的政治意涵,让被压迫者内化统治阶级的价值而不自知,使被压迫者的能力更弱化。其教室里的特征是:

1.老师教学,学生只是被教。

2.老师是全知全能者,学生一无所知。

3.老师是会思考的人,学生只能被思考。

4.老师可以发表观点,学生只能乖乖听讲。

5.老师来实施纪律,学生只须接受训练。

6.老师可以做出决定,学生则应服从。

7.老师是发出行动的人,学生却抱着自己得以行动的幻想。

8.老师选择教学的内容,学生只能接受。

9.老师拥有知识和人格,学生则没有自由。

10.老师是学习过程的主体,学生只是客体。

“教导成人阅读及写作,是一项政治的行动、知识的行动、创造的行动。教师不能只是想填充某些东西,以灌入他所认为的空白脑袋。”传统灌输式教育造成群众的“自我贬抑”,认为自己一无是处,没有能力改变世界,只能臣服于现状。而菁英主义的威权教学则是垂直式、由上而下的形态,表现在社会的行动里,则是借助不用思考的口号与标语来带领群众。

弗雷勒提出的“提问式教育”(problem-posing education),企图以提问、对话,翻转上下威权服从的模式,让学生也可扮演教师的角色,教师也能身为学习者,使知识学习与知识创造同步亦趋。

灌输式教育是无法激励学生的,相反的,只会谋杀人们的好奇心和创意,以及探索的精神。学生们被要求机械的背诵知识。在批判的教育观点下,学生要面临探索知识的挑战。

教师应成为引发学生思考的协助者:“当学生不断被问及其生活世界为何、其与世界的关系为何时,他会逐渐感到被挑战,同时要对此挑战做出回应。”在充满爱、谦逊、希望、诚实和信赖的情境里,解放教育的对话式水平的关系,师生共同建构对世界的认识与理解:“学生不再是温顺的聆听者,而是成为与教师对话,具批判能力的共同探究者。”

然而,解放教师应当小心的是,我们虽然企图打破人们服从的、不敢表达意见的沉默文化,但须了解:“对话,不代表每位参与者都要说话。对话的目标并非硬要每个人都一定要说话,尤其是他们还没有想到要说什么的时候。”

解放教育希望透过对话,使人们发现“受限制的处境”、了解自己的恐惧,而不是渲泄自怜自艾的愤恨。弗雷勒认为当人们看到现实遭遇的限制时,也是突破的开始。

教学内容:

日常生活经验——

被压迫情境

1946年,弗雷勒回到生长的故乡,开始在政府的企业社会服务部门展开长期工作,以了解工人的学习方式、工人的语言。他认为真正的教育不是“我来规划你要学什么”,也不是“我会思考你要学什么”,应该是“我们一起来规划思考要学什么”。

这时期的弗雷勒经常参与有关民众文化的社会运动团体、文化工作队,也因此影响了他对识字教育的看法,认为学习主题应该藉由讨论的方式来决定,以寻找人民最关切的议题,请参与的人民发挥其知识与智慧:“为什么课程里不能放进与政治、经济有关的课题呢?为什么我们不能讨论政治与经济的环境如何影响我们的生活呢?”文化工作队的学习互动,是一种自由的、人性的型式,负责推动的人员则担任一种促进者角色。

1962年弗雷勒结合政府及联合国的资源,在巴西东北部的城镇,第一次展开大规模的识字运动。此项方案,因教学内容挑战了殖民主义及帝国主义的观点,最后,被出钱的联合国认为与理念相违背而将资金抽离。

他对于巴西教育的研究,愈来愈关注教育与社会脉络的连结。弗雷勒认为学校教育的内容,应连系于真实的被压迫处境,否则学校会成为没有希望、只为追求死板知识的场所:“现在的学校,只会教授那些空洞的、贫乏的、令人烦躁的废话冗言,和我们真实的处境却完全没有关联。”

在教学内容上,弗雷勒提倡学习内容与具体生活的连结,特别是关于人民的被压迫情境及生活经验,都是学习内容及课堂讨论的一部分,而不是了解与日常生活无关的抽象事物:“学习的内容是来自于人们的悲伤喜悦,这些字词必须满载着人们生活经验里的意义。”

知识的探索来自于两个相互辩证的循环,一个是知识的生产,另一个是知识的了解。我们通常会将两者区分开来,将老师当成传递知识的专家,学生只要接受地了解即可。在此学习形态里,我们不再有批判的反思、好奇、质疑、担忧、社会改造行动,学校只是贩售知识的商店场所。

解放的识字教育是直接与群众在一起,询问他们如何生活,以及他们理解世界的角度。其用意是记录下人们使用的单字、片语、表达方式,再将其编制成与人们生活有关的教学内容,并扣连人们遇到的现实议题。这些字词及议题将被制成“符码”,然后于课堂对论里再被“解码”。“符码”可能是一张照片、海报、图画等具视觉效果的东西。

弗雷勒曾拜访一处位于山丘上的社区,依山傍海的传统渔村正面临环境破裂及经济收入日减的困境,文化工作队希望在工作坊的讨论过程里,利用一幅从附近山坡远眺社区及渔港的图画,重新唤起人们对于生活环境的重视:

他们预先制作一份符码,陆续进入的参加民众首先是一阵沉默,接着有几位站起来,走到图画前凝视许久,又走到窗前看出外面的山海港口景色,彼此相视之后,又将目光转回图画上,他们说:“这张图就是玛琍欧山丘,就像是这样子,我们却从来没有注意过。”藉由符码,人们与他们所“熟悉”的世界,拉开一段距离,将世界当成被观察、被理解的对象。

符码的预先选择,同样是与人民共同创造的过程,因此,文化工作队的成员必然包括当地社区居民。智利的一位实务工作者即指出:“只有当符码直接与农民的需求有关时,农民才会有兴趣讨论。”文化工作队采用的符码,必须富涵讨论议题的内容,人们才得以透过符码而对话,进一步探索生存所遇课题,并研拟未来行动方案。

倾听人民的声音

向人民学习

倾听人民的声音,向人民学习,意味着日常生活经验被赋予的重要位置。甚至是一般认为与俗民知识最对立的科学,都可以采取倾听人民声音,向人民学习的策略。弗雷勒曾举其巴西友人之例,说明此一可能的途径:

我要求修物理学的学生,在星期假日做一个简单的研究,到人们平常聚集的场所,与渔夫、工人、农民、路人谈话,问他们眼中的世界是如何?天空、日月星辰、潮汐涨退、一年四季对他们来说是怎么一回事?并要求学生事先写下自己的见解,再做两者之间的比对。

对话式教育从人们的日常生活经验着手,并非毫无保留的接受人民思考的一切,而是将“日常生活经验的描述”当作迈向批判思考的第一步,不但避免菁英主义的进驻,也是彼此了解的起始。“对话”是一种邀请而非“强迫”,弗雷勒的西班牙友人便成功运用此法,慢慢动员在德国工作的西班牙工人社群:

我们第一个评估发现,他们最想要的,竟然是到德国酒吧喝啤酒,因为德国工人严重歧视外国劳工……第二个评估发现他们喜欢打纸牌,于是我们五位老师开始学习纸牌游戏,成为各种纸牌游戏的专家。星期六我们就分别到各个工人家里,各自分别与五位工人打牌。

他们藉由打牌的过程,与工人闲聊各式的社会、政治、经济议题,牌局结束后,工人们竟然都希望能有更多的讨论。另一个著名的例子是关于非洲援助的工作队:

工作队带着外来的援助资源,事先评估村落最迫切需要的是医疗所,然而与村民讨论的结果,却是兴建一处足球场。村民认为每年输掉足球比赛的耻辱,比缺乏医疗所更令人难以忍受,于是经费支出换成兴建足球场。隔年赢得比赛之后,村民利用自己的力量,也把欠缺的医疗所建立起来。

透过对话及民主参与而决策的行动,或许不是“知识分子”心中预想的型式,然而却隐含人民习惯的学习模式、最迫切解决的课题。直接强加于群众之上的学习方式及学习内容,是有违解放教育的精神。

理论实践

改造社会

弗雷勒于1960、70年代在拉丁美洲进行许多识字计划、扫除文盲,但是他对“文盲”的认识有别于传统。

他认为,文盲不具备读写能力,不只是能力不足的问题,而且是人与世界关系的缺乏。最具体的表现是,他们常认为自己没有力量,必须透过有权力的人才能了解这个世界,他们的世界是被界定出来的,也因此他们经常处在一种消极、无力的感受中。

因此,“识字”不仅要让文盲具有读写的能力,更重要的是建立自信、认识世界、与世界展开对话。

过去的成人识字教育在看待“文盲”时,可分成三种型态:第一、文化欠缺论:视其为“不识字又不卫生”的弱者,是病态社会的传染源;第二、人文关怀论:怜悯其欠缺接受教育的平等机会,力倡加强补救教育;第三、意识形态论:把他们当作被蒙蔽宰制的受害者,应该从陷溺的状态被正确地唤醒。然而,弗雷勒认为:“人们在阅读文字以前,早就开始在阅读世界了!”人们是最熟悉被压迫情境的知晓者,只是没有机会去审视、诉说。

因此,解放教师不应操控学生,但也不能放任不管。教学者要创造一个让人们批判地阅读世界与阅读文字的环境,以达成“赋能”及“批判意识觉醒”的目标:“认为学习者需要被灌输解放思想,或是学习者会自发地拥有批判能力,都是天真的想法。”

“赋能”(empowerment,原文中使用了“培力”一词)这个频繁出现在十九世纪的名词,主要源自于弗雷勒的教育理念。拉丁文中'en'或'em'意味着“使其拥有”,强调彼此间的互相依赖关系,代表着藉由互动过程,使人拥有政治的权力、行动的能力、精神的激励(同字译名诸如:充能、充权、激能、赋权、授权等等)。

提问式、对话式教育反对菁英主义“由上而下”的教育模式,强调教育里的赋能关系,希望人民成为学习的主体,发展自我的能量,以具体展现在“批判意识觉醒(conscientisation)”中。批判意识觉醒有三个层面的重要意涵:第一、了解人与世界的关系;第二、了解人与人之间的关系;第三、发起改造世界与社会的行动。

所以,弗雷勒非常重视理论与实践的相结合,他提出来的“对话”包含两个面向:第一、学习者之间与抽象理论对话;第二、人与行动的对话。换言之就是行动与反思直接永无止境的对话。相较于西方“对话教育”的古老传统,他更强调的是具体行动以变革社会:“作为一名教育者,应该要言行合一,不只是叙说那些公义的事情,也要具体实践那些公义的观点。”因为:“批判意识是诞生于具体的实践。”

人作为“人”之存在,乃是因为他创造与再造这个世界。

在这个创造与再造的过程中,他们也改变了自己。

被压迫者教育学

在剧场中的启发

由于几次识字教育的成功,弗雷勒在1964年接受巴西总统古拉的邀请,原计划展开全国性的识字运动,无奈同年三月爆发的军事政变打断了一切。军政府担心弗雷勒利用识字教育散布革命思想,便以破坏国家民主秩序为由,在1964年的6月,将其逮捕入狱,不久后便开始展开流亡海外的生活。

弗雷勒的解放教育思想,深深影响了同是巴西籍的剧场导演奥古斯都·波瓦(Augusto Boal)。波瓦于1974年发表《被压迫者剧场》一书,不仅书名与弗雷勒在1968年发表的《被压迫者教育学》相近,其剧场实践无一不在体现对话、意识觉醒、社会行动。

1979年弗雷勒获得特赦,隔年3月重返巴西,1997年5月2日逝世于巴西。他被认为是当代最具影响力的教育学家。