石葬具是北朝丧葬器物中的一个独特类型,多用以盛放死者尸体,功能相当于木制棺椁。近年来随着一批北周、北齐和隋代粟特人石葬具相继出土,国际学术界对这种葬具的兴趣与日俱增。而一些北魏和东魏时期非粟特人的石葬具,尽管不如粟特人石葬具那样引人关注,也开始受到越来越多的重视。[2]这其中被学界讨论最多的是一些带有孝子图像的石葬具。它们大都制作于北魏晚期至东魏,形制上包括石棺、石棺床或石榻(又分带围屏和不带围屏两种)、和石室三种类型。这些石葬具中一部分在1949年之前就已流失海外,其中包括明尼阿波利斯美术学院藏元謐石棺、波士顿美术馆藏宁懋石室、堪萨斯的纳尔逊艾金斯博物馆藏孝子石棺(简称纳尔逊博物馆藏孝子棺)和孝子围屏石棺床。[3]1949年之后,洛阳古代石刻艺术博物馆(现已并入洛阳博物馆)又收集到一件孝子围屏石棺床,以及一些带有孝子故事的石围屏部件。[4]尤其值得注意的是,近二十年来,河南地区出土了一批孝子围屏石棺床或围屏部件,除河南固岸发现的东魏孝子石棺床外,绝大多数未经正式考古发掘,其中许多已经被国内外博物馆收藏和发表。收藏单位包括日本和泉市久保惣记念美术馆、美国弗吉尼亚美术馆以及国内的深圳博物馆等。[5]经过近一个世纪的发现和研究,刻有孝子图像的石葬具(下文简称为“孝子石葬具”)已经成为我们了解和研究南北朝艺术不可缺少的重要材料,仅在过去十余年,就有林圣智、汪悦进、黑田彰、郑岩、邹清泉等众多学者相继发表文章和专著,对孝子图像的来源、功能、社会意义等诸多问题进行了深入的探讨。[6]

在现存北魏孝子石葬具中,有一件围屏石棺床值得特别注意。这件葬具最早为卢芹斋获得,因此也被称为卢芹斋旧藏孝子石棺床(或C.T.Loo旧藏石棺床)。石棺床上带有孝子和车马图像的围屏最早发表在卢芹斋1940年出版的图录上,出土地注明为洛阳。同时收入图录的还有一对石阙和一个石棺床的前挡板,但图录说明文字并未指出它们是否和围屏一起出土。波士顿美术馆后来收藏了图录中的石阙和前挡板,并在一些出版物上重新发表。然而,图录中的围屏直到2012年从未出现在任何出版物上。[7]长广敏雄、林圣智、黑田彰、邹清泉等学者曾对该石棺床孝子图像进行研究,引用的图片都来自卢芹斋图录。[8]

2009年,笔者参观波士顿美术馆库房时,初次注意到库房藏品架上存放着四件石围屏和一对石阙。[9]2013年再次考察这组围屏,通过比对卢芹斋图录上的图像,确认它们就是被学者们多次讨论的卢芹斋旧藏孝子石棺床。在第二次考察中,笔者获白铃安博士(Nancy Berliner)协助,得以仔细观察和测量库房中的石围屏、石阙以及在展厅展出的前挡板。在本文的第一部分中,笔者将根据考察结果对石棺床的原始面貌作出重新复原,并通过和其他纪年石葬具的风格进行比较,进一步确认石棺床的年代和产地。本文的第二部分将重点讨论石棺床上的孝子图像,除了分析每幅图像在表现形式上的特色外,笔者还将结合纳尔逊艾金斯博物馆藏孝子棺和明尼阿波利斯美术学院藏元谧石棺,讨论孝子图像的分类和次序、图像和文献的联系,以及图像可能的粉本来源等问题。

第一部分复原与断代

1. 卢芹斋旧藏石棺床(C.T. Loo石棺床)的复原

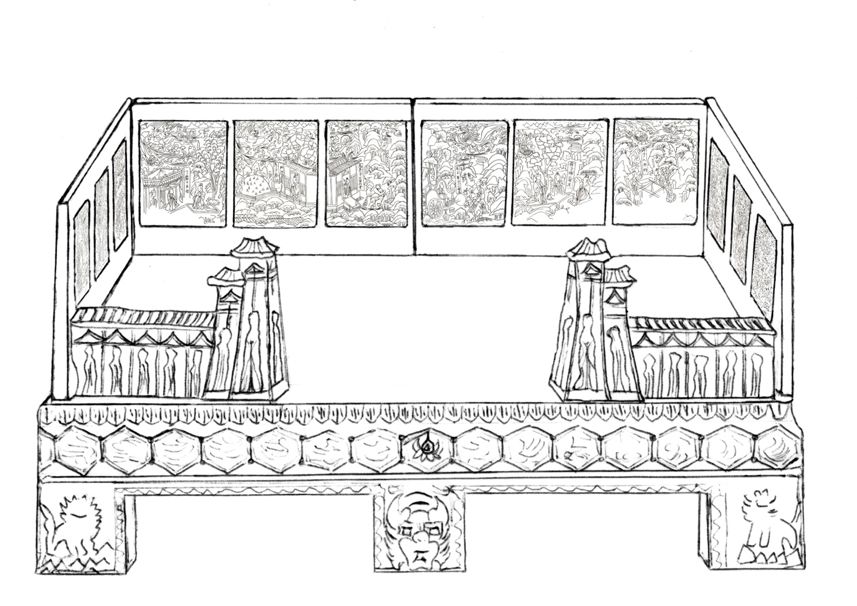

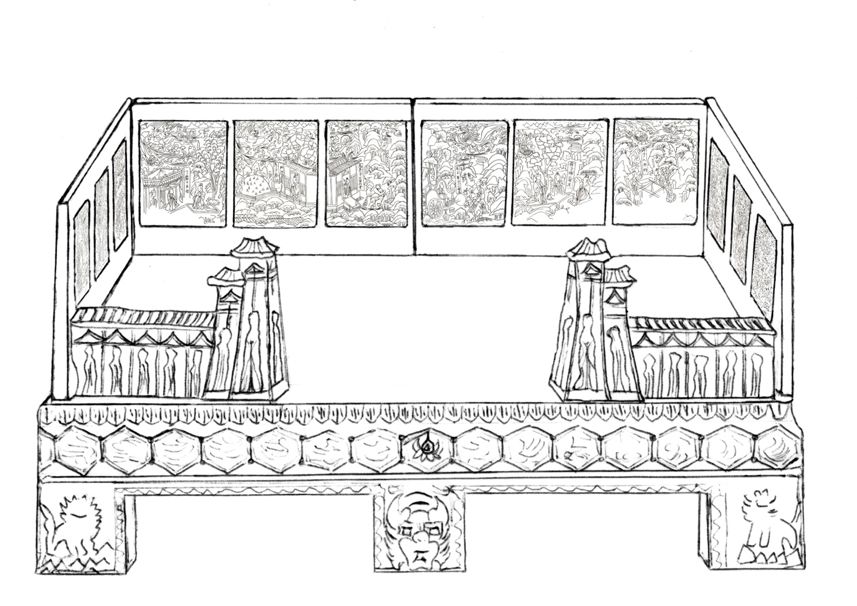

在对石棺床进行考察和测量之后,笔者通过线描图对石棺床整体面貌和围屏图像组合进行了如下复原(见图一、二):

(图一) 波士顿美术馆藏围屏石棺床复原

(图二)波士顿美术馆藏石棺床围屏图像组合复原

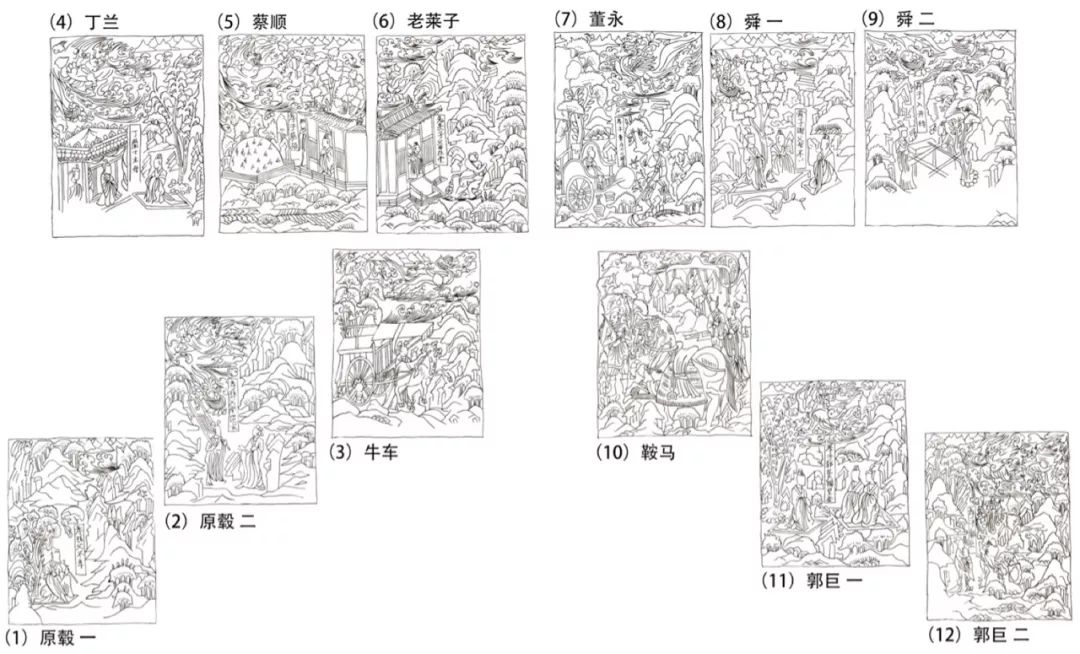

下面首先对围屏图像复原结果作一文字说明:一、在四块围屏石刻中,带有牛车和鞍马的两块分别位于石棺床两侧。棺床左侧围屏的三幅图像从(1)至(3)分别为原毂故事两幅、牛车一幅。右侧围屏从(10)至(12)分别为鞍马一幅、郭巨故事两幅。二、棺床背部围屏由两块石刻组成,上面的六幅画面全部刻画孝子图像。自左至右依次为(4)丁兰、(5)蔡顺、(6)老莱子(以上为中央左侧围屏)、(7)董永和(8)、(9)舜(以上为中央右侧围屏)。[10]这一复原结果与林圣智提出的围屏次序不同。由于没有见到实物,林先生根据墓主肖像多位于石围屏中央的原理,误将带有鞍马和牛车的两件围屏置于棺床后侧,并提出鞍马和牛马在这里代替墓主夫妇肖像的看法。

笔者对围屏次序复原主要的根据有两个:首先,围屏石刻原本由铁榫连接,榫眼直接打在画面上,对画面造成一定程度的损坏。但我们也因此可以根据榫眼的高度位置来判断围屏的组合方式。经测量和比较,牛车图上的榫眼和丁兰图匹配,老莱子和董永图匹配,鞍马图和舜的故事匹配。[11]这样就可以确认围屏的连接次序。并且,围屏边缘打磨程度不一:靠近原毂和郭巨图像的围屏边缘打磨的十分光滑,而其它边缘则很粗糙。原因应该是这两侧的边缘朝外,会被站在棺床前方的观者看到。这也证明制作者在设计棺床中,对观者视角有特别的留意。

至于石棺床整体面貌,笔者确认石棺床围屏同石阙和前挡板同为一体(图一)。笔者在第一次考察时,曾注意到四块围屏石刻中有两块的外侧只有一个榫眼,而且位置相对于其它榫眼靠里。这两个榫眼的位置分别位于原毂一画面的左侧和郭巨二画面的右侧(见图三、图十二)。后参考安阳固岸出土的石棺床,笔者推测这两个单独的榫眼应当为连接石阙所设。[12]在美术馆工作人员的帮助下,笔者查看了馆藏两件石阙的背面,发现也各有一榫眼,高度和围屏外侧的榫眼一致,从而证实这两件石阙原本和石围屏连接在一起。至于石阙和前挡板,因为二者的连接痕迹明显,波士顿美术馆曾将它们组合在一起加以展出。[13]在对海外收藏北魏围屏石棺床的考察中,笔者发现许多石棺床两侧围屏靠外的边缘打有这种榫眼,大概都是为连接石阙所制。而一些散落在国内外博物馆的石阙构件,很可能本来就属于这些围屏。滕磊在研究一件现藏于北京首都博物馆的石棺床的文章中已经注意到这一点。[14]根据对卢芹斋旧藏石棺床的重新发现与复原,笔者建议将其定名为“波士顿美术馆藏孝子石棺床”,简称“波士顿孝子石棺床。”

2. 图像风格:断代与产地

尽管卢芹斋1940年出版的图录将石棺床断为唐代,学术界基本认定石棺床的年代为北魏。而图录注明石棺床产地洛阳,这一点则被广泛认同。在研究此石棺床的过程中,笔者意识到有必要将其图像同现存其它北魏时期的有明确纪年的石葬具进行比较,只有这样才能对其年代和产地有更清晰的认识。现存有明确纪年的北魏孝子石葬具最著名的有元谧石棺和宁懋石室两件。通过和这二者比较,我们可以发现波士顿石棺床在题材、构图、尤其是细节处理方面和元谧石棺非常相似。从题材上看,二者都以置身于山水之间的孝子图像和飞翔于天界的瑞兽形象为主。此外,二者也都表现了守门武士、摩尼宝珠等图像。构图上,二者都在叙事场面中构建天界景象,这一表现似为独创,没有在其它石葬具上出现。[15]

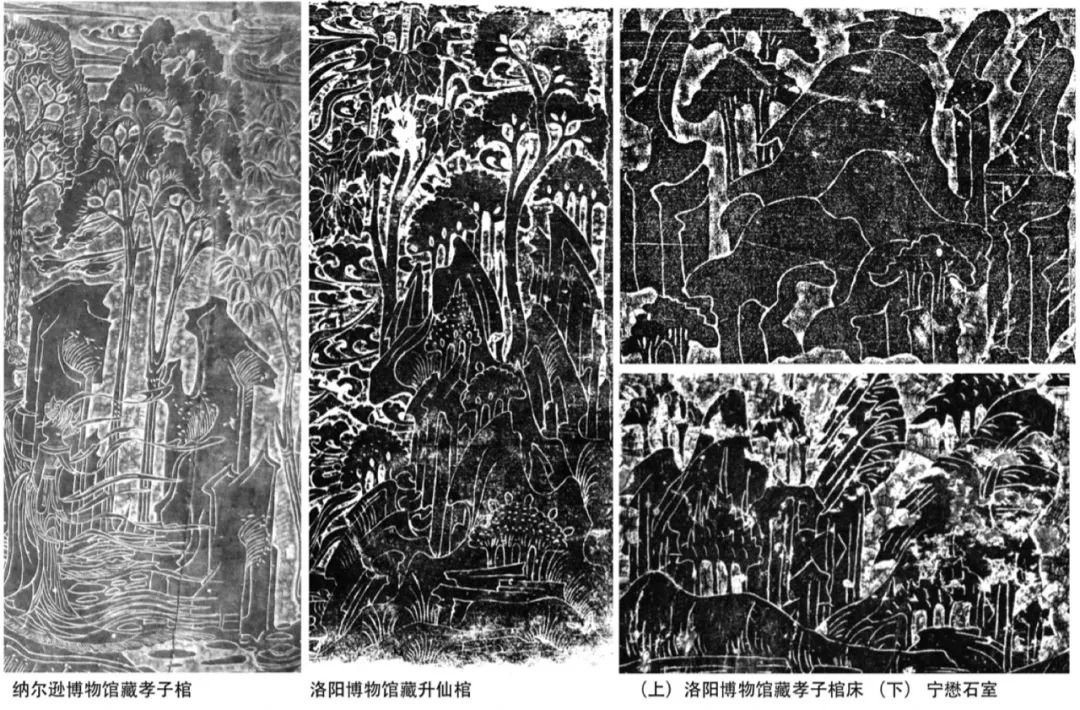

最能体现波士顿石棺床和元谧石棺联系的是图像细节上的一些处理。结合贺西林的研究,笔者估计现存的北魏石葬具数目在二十件左右。尽管这些葬具在表现人物、山水、神怪等方面显示出相似的时代风格,但在图像细节处理上却总会有一些差别。比如在山石的处理上:纳尔逊艾金斯博物馆藏的孝子棺中山、石的高度和宽度比例很大,有一种被刻意拉高的感觉,而且山、石棱角毕现;洛阳博物馆藏升仙棺上的山石在高、宽比例上显示出类似的瘦高效果,却对棱角作出钝化处理。宁懋石室山石低矮,棱角锋利,而在洛阳藏孝子棺床上,同样低矮的山石,轮廓却圆润柔和。这些细节上的差异,大概是工匠或作坊为了突出其特色而有意创造的(见表格一)。

表格一 北魏石葬具山水图像比较

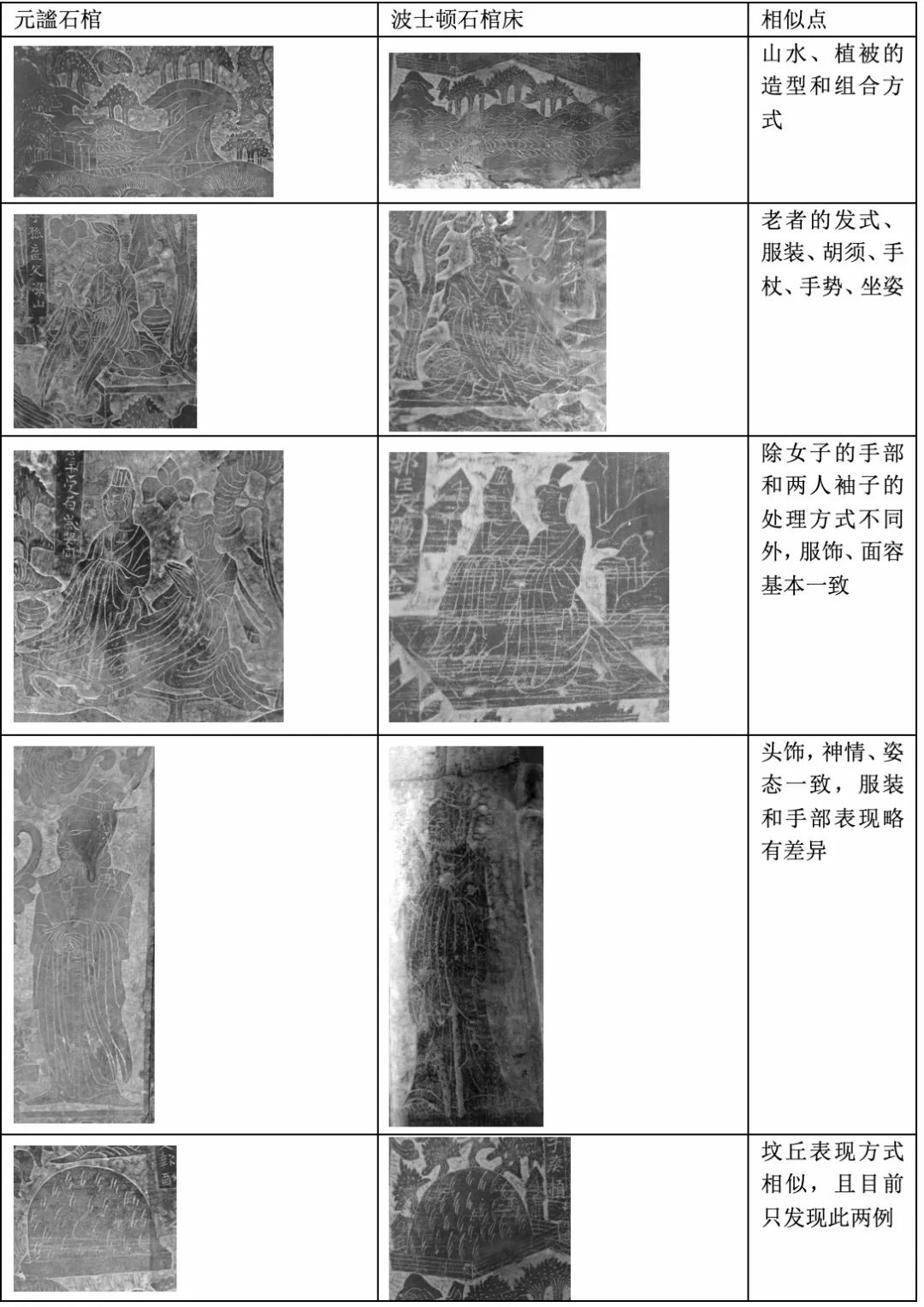

笔者在比较波士顿石棺床和元謐石棺时,发现二者在细节上表现出很多相似之处。以下为一些细节对比和说明(见表格二):

表格二 元谧石棺与波士顿孝子石棺床图像细节比较

除了在人物形象和细节处理上相似外,笔者通过测量,发现石棺和石棺床上的许多人物形象在尺寸上也相当接近,甚至完全一致(比如表格二中元谧石棺的老莱子父母和波士顿孝子棺上郭巨故事中的夫妻形象)。这些情况说明,两者的工匠很可能使用了来源相似的粉本。

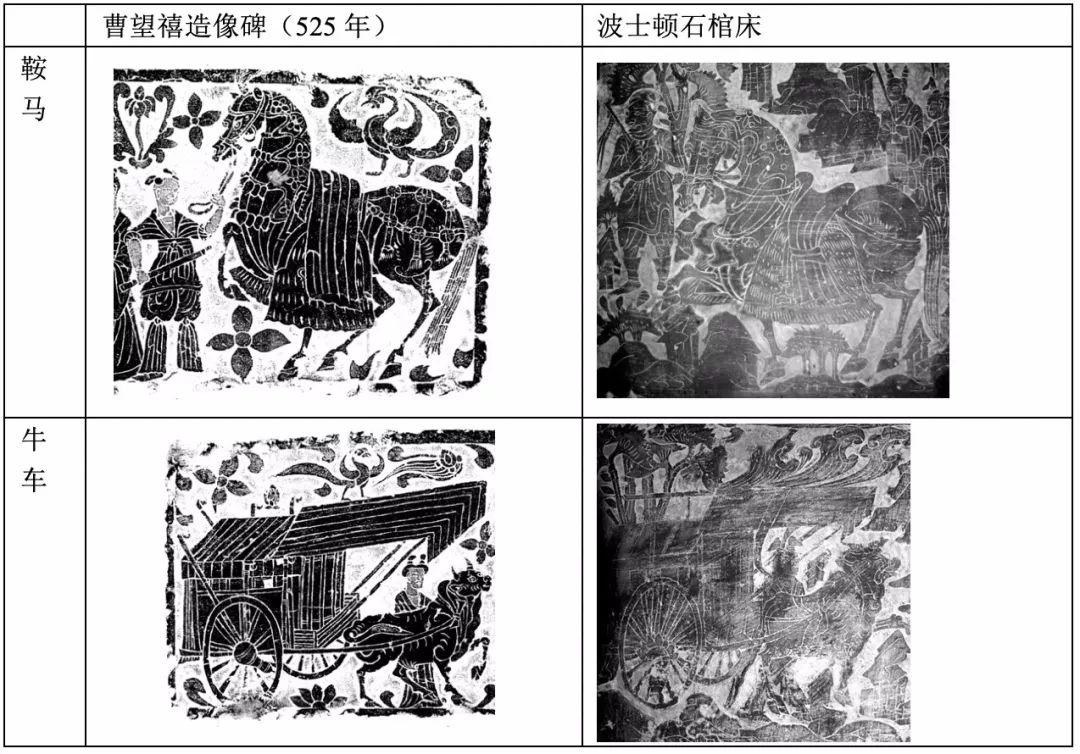

波士顿孝子石棺床上出现了一些元谧石棺上不具有的题材,主要是鞍马、牛车和一些建筑背景。这些形象在其他北魏石刻艺术中可以找到相似的例子。比如鞍马、牛车形象和曹望禧造像上的供养人图像如出一辙,它们的起源又可以追溯到邓县和南京地区出土的南朝墓砖。至于围帐、房屋等建筑形式则能够在宁懋石室上找到类似的例子。比较如下(表格三):

表格三 宁懋石室与波士顿孝子石棺床建筑背景比较

表格四 曹望禧造像碑与波士顿孝子石棺床牛车、鞍马形象比较

元谧石棺(正光五年,524)、宁懋石室(孝昌三年, 527)以及曹望禧造像(正光六年,525)均有明确纪年,三者皆为六世纪二十年代的产物。作为石葬具的元謐石棺和宁懋石室都出土于洛阳。根据这些比较,笔者推测波士顿孝子石棺床的年代应该为六世纪二十年代,出土地点就是卢芹斋图录上记录的洛阳。

在下文对孝子故事的讨论中,波士顿孝子石棺床和元谧石棺在图像上的联系会得到进一步确认。但同样需要注意的是,元謐石棺的做工明显比波士顿石棺床精致。前者线条刻划清晰有力,一丝不苟。后者则显得纤弱,很多局部甚至省略了减地处理,颇为敷衍。这种差异很可能是由于墓主人身份不同造成的。元謐为皇室成员,其石棺、墓志当按照当时的最高规格制作。而石棺床主人的身份应该低于元谧,除了图像制作不够精细外,棺床石材厚度较元謐石棺也单薄许多。但同时需要注意的是,在现存北魏石葬具和带有精美雕刻的墓志中,能够确认身份的墓主人即使不是皇亲权臣,也大多和朝廷当权者有着密切的联系。比如宁懋石室,男主人宁懋官职卑微,且建造石室时已过世近三十年。而宁懋夫人则为荥阳郑氏,该家族以郑俨为代表在胡灵太后把持的北魏末年朝政中权势显赫。[16]邹清泉因此推测宁懋石室的制作很可能由皇家支持的作坊完成。[17]以此推测,尽管波士顿孝子石棺床的主人地位不及元谧,可能仍与当朝贵戚权臣有一定联系。[18]

第二部分孝子图像研究

现存北朝葬具上的孝子图像很多带有榜题,这为学者们解读图像内容、研究图像的文献出处提供了很大便利。至于没有榜题的孝子图像,有些可以通过故事特有的情节加以判断,而有些图像的表现形式过于模式化,图像考证则无从展开。[19]在现存孝子石葬具中,波士顿孝子石棺床、元谧石棺和纳尔逊博物馆藏孝子棺上的孝子故事内容最为丰富,榜题也最清楚。在本文的第二部分,笔者将针对这三件石葬具,讨论孝子图像在形式处理上表现出的不同类型以及这些图像在分类和次序安排上体现出的不同倾向。在此基础上,笔者推测石葬具上孝子图像所依据的粉本可能有两个主要来源,一为手卷、一为屏风。

1. 孝子故事的表现形式

波士顿孝子石棺床上刻画了七位孝子,总计十幅画面,自左至右依次为原毂、丁兰、蔡顺、老莱子、董永、舜和郭巨。其中原毂、郭巨和舜各两幅,而两侧围屏上的牛车、鞍马则分别位于原毂和郭巨故事之前。鉴于学者已经对这些故事的情节和文献出处进行过详细考证,笔者在下文中将不再赘述,而主要从情节选择和表现方式入手,着重分析波士顿孝子石棺床上的孝子图像与现存同类图像,尤其是纳尔逊博物馆藏孝子棺图像的联系和区别,进而揭示其孝子故事表现形式的独特性。下面对这些孝子图像依次给予说明:

一、原毂(两幅):第一幅(图三)榜题为“孝孙父不孝,”表现的是原毂父亲将其祖父抛弃深山的场景。元谧石棺上有类似画面,榜题为“孝孙弃父深山,”指的应该是原毂父“弃父深山。”不论是波士顿孝子石棺床还是元谧石棺,画面上的祖父或坐于席、或坐于床,一手持杖举于胸前,全然不像被抛弃的样子,反倒如同悠然休憩于山水间、侃侃而谈的长者。尤其是元谧石棺中的祖父,对面还多了一位席地而坐,双手持盘作供养状的男子,更是和故事情节差之甚远。[20]相比而言,纳尔逊博物馆藏孝子棺上的祖父坐在地上,身体蜷作一团,眼看原毂父子手持担架一同离去,非常准确地传达出故事中原毂祖父的无助和父亲的残忍。

图三 孝孙原毂故事之一

第二幅(图四)榜题为“孝孙父举还家,”表现的是原毂双手持担架,与父亲相对而立,应该是在二人抛弃祖父之后,原毂劝诫父亲奉养祖父。纳尔逊博物馆藏孝子棺上有相似情节,只是在表现上,原毂和其父一侧面一背面,人物姿态更为生动。内容更像是原毂在父亲遗弃祖父之后,抬着担架回家的场景。现存原毂故事以纳尔逊博物馆藏孝子棺最为完整,包括两个情节:二人抬祖父进山以及二人抛弃祖父而去。但前一情节在波士顿石棺床和元谧石棺中都被省去,二人抛弃祖父的情节则被分成两个独立单元,将祖父和父子二人分开表现。

图四 孝孙原毂故事之二

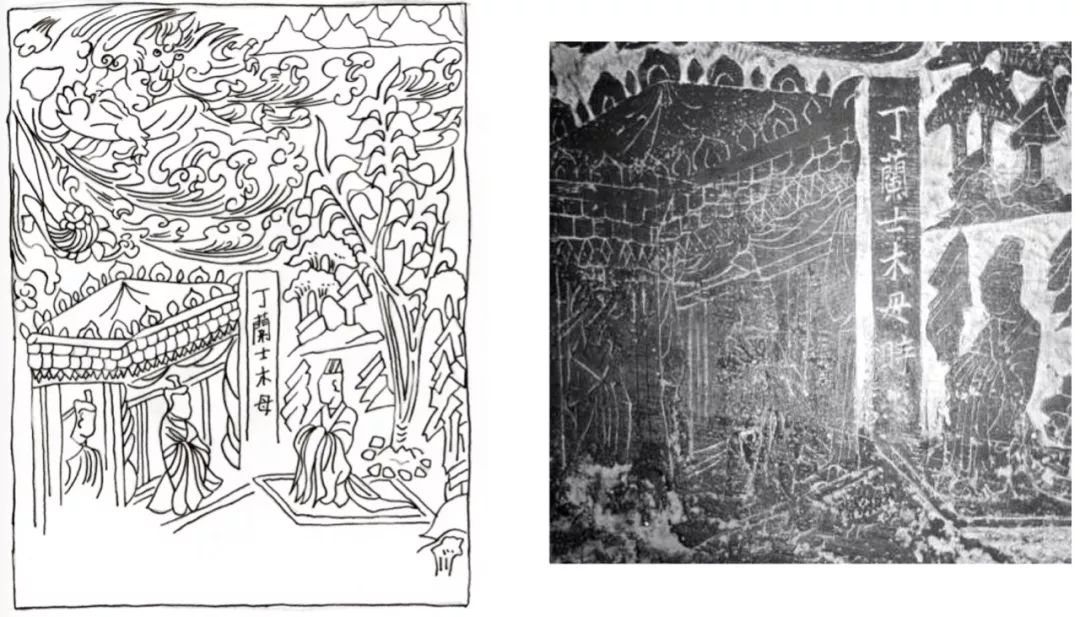

二、丁兰(图五):榜题“丁兰士木母时。”画面中丁兰母亲的雕像被置于一围帐中,与帐外的丁兰相视而坐,完全如同两个生人之间的交流。丁兰事木母的故事在北朝石葬具上的表现大同小异,多为丁兰和木母相对而坐。在元谧石棺上,这个故事更是缺少任何建筑或家具背景。而在宁懋石室上,房屋则代替了这里出现的围帐。丁兰的故事在宁懋石室上表现的最完整,共有两个画面,除了事木母的情节,还有一个无榜题画面,其中丁兰独自坐于山水间,面前列置奠享之器,当为祭祀亡母的情节。[21]这一情节在波士顿石棺床和元谧石棺上均未出现。

图五 孝子丁兰故事

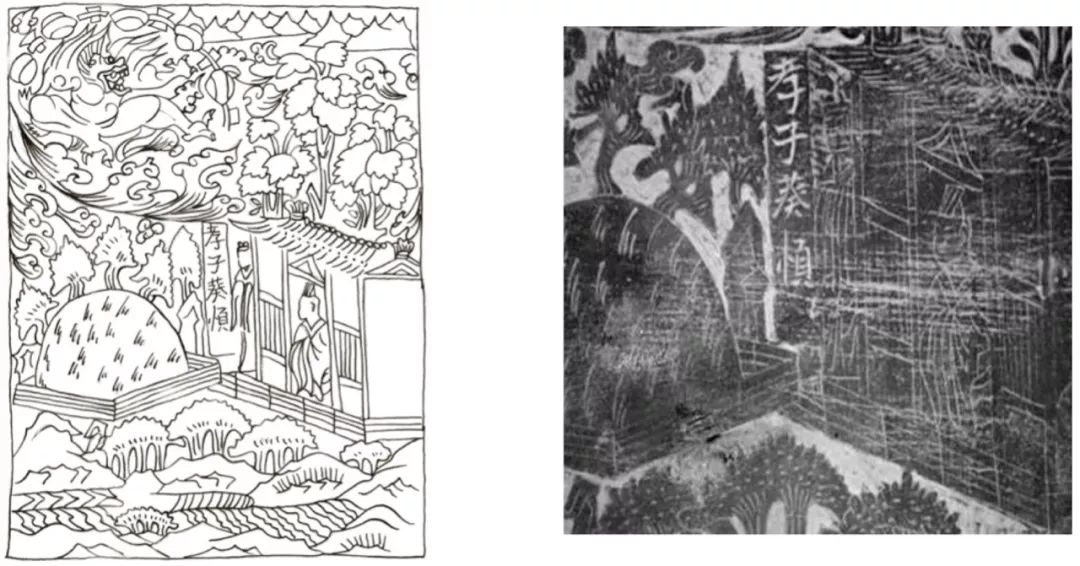

三、蔡顺(图六):榜题“孝子蔡顺。”这里蔡顺坐在堂内,守望着坟丘,上方天空中有一畏兽,为一圈小鼓环绕,表现的当是雷神。按照邹清泉的解释,这里的情节是蔡顺“闻雷泣墓,”即主人公在母亲去世后听到雷声便绕其母的坟丘而哭泣。[22]在现存所有关于原毂的图像中,只有波士顿石棺床选择了“闻雷泣墓”的情节。实际上,蔡顺故事中最具有戏剧性的情节,是其得知存放母亲棺椁的房屋失火之后,奋不顾身前去营救。纳尔逊博物馆藏孝子棺对这一情节的表现最为生动,一个场面表现蔡家着火,另一场面则是蔡顺伏在棺上保护其不受损坏。蔡顺伏棺的情节还出现在固原漆棺上,并有榜题“东家失火伏身棺上。”纳尔逊艾金斯博物馆石棺床上的蔡顺故事也表现了二人从着火的房子中将棺材搬出的场景。这些图像说明失火伏棺是蔡顺故事中最具戏剧性也是最常见的一个情节。但波士顿孝子石棺床却没有采用这一情节,反而使用了蔡顺坐在坟冢之前这个从未在其它孝子葬具中出现的场面。画面中蔡顺端坐于堂上,即不符合“泣墓”的情节,也无法传递出故事中的悲情气氛。需要指出的是,这里的构图和元谧石棺上眉间尺端坐于坟丘之前的表现十分类似,大概都是为简化故事情节而选择了模式化图像。

图六 孝子蔡顺故事

四、老莱子(图七):榜题“老莱子父母在堂。”表现老莱子扮作小孩玩耍,娱乐年迈的父母的情节。在元谧石棺上有类似表现,只是父母露天而坐,榜题为“老莱子年受百岁哭内。”老莱子娱亲的图像可以追溯到东汉武梁祠画像。自汉代至北朝,情节选择上没有大的变化,表现的都是老莱子在父母面前扮作小孩玩耍的场面。

图七 孝子老莱子故事

五、董永(图八):榜题“孝子董永与父独居,”画面表现的是董永以车载父在田间劳作的场景。这一情节也出现在宁懋石室和纳尔逊博物馆藏石棺以及石棺床上,表现形式上十分类似。不同的是,除了这一情节,纳尔逊博物馆孝子棺还增加了董永和仙女对话的场面,该馆所藏孝子石棺床则增加了董妻织布的场面。相比而言,元谧石棺上关于“董永与父独居”的表现更加简化,尽管榜题内容同样为“孝子董[永]与父牍居(永为错字),”但仅以对坐形式表现父子二人,没有刻画车舆,情节表现十分模糊。[23]

图八 孝子董永故事

六、舜(二幅):第一幅(图九)榜题“舜子谢父母不死。”这里表现一男子与一对夫妇相对而坐,情节应该是舜的父亲、后母谋害舜不成后与他和好。元谧石棺上有一组相似的人物,其中舜和后母相对而坐,榜题为“母欲煞舜焉得活。”舜的故事在固原出土北魏漆棺画中的表现最为丰富,共保存了八个画面,其中包括后母放火“欲煞舜”以及舜与父母合好的情节。由于固原漆棺上的孝子图像都被安排在边缘的三角图案中,每个画幅的表现都极其简洁精炼,但尽管如此也没有像波士顿孝子石棺床一样用对坐形式表现舜与父母和好的情节。

图九 孝子舜故事一

第二幅(图十)榜题“舜子入井时,”其中二人手持一长方形物相对而站,表现的应当是舜的后母设计骗舜入井欲杀害之的情节。这里的情节选择、表现形式和司马金龙墓出土漆屏风、宁懋石室以及纳尔逊博物馆藏孝子棺上的图像十分类似。但有一点不同非常值得注意,在上述图像中,向井中投石的是两位男性形象,他们应该是根据文献描写刻画的舜父瞽叟和其异母兄弟象。而在波士顿石棺床上,投石的两位明显为一男一女,和文献的记载不符。此外,在固原漆棺、宁懋石室、纳尔逊博物馆藏孝子棺上,除了表现填井情节,还刻画了舜从自己事先挖好的另一个井中爬出的场面。宁懋石室的榜题“舜从东家井中出去时”和固原漆棺榜题“急从东家井里出去”都在强调从井中爬出才是这个情节的重点,同时也符合阳明本文献中“从东家井出”的文字。波士顿孝子石棺床上只刻画了舜父母填井的场面,榜题却采用了一个没有在任何地方出现的文字:“舜子入井。”其原因大概是为了用文字来提醒舜从另外一口井逃脱的场景。[24]

图十 孝子舜故事二

七、郭巨(两幅):第一幅(图十一)榜题“孝子郭巨天赐皇金,”一男子和一对夫妇相对而坐。元谧石棺表现类似,榜题“孝子郭巨赐金一釜,”不同的是夫妇旁边坐了一个小孩。纳尔逊博物馆藏孝子棺上,坐在床上的换成了一怀抱小孩的女性,另有一对男女站立于前,男子手捧一罐。孝子棺在这里的表现比波士顿石棺床和元谧石棺都要准确的多,生动刻画了郭巨夫妇得到黄金后归来面见母亲的场面。孝子故事中郭巨的父亲已亡,波士顿孝子石棺床描绘的并坐夫妇不可能是郭巨父母,但如果并坐的夫妇是郭巨夫妇,则又无法解释他们面前坐的男子。这里,制作者很可能又使用了一组现成的对坐形式,并没有考虑情节的准确性。[25]

图十一 孝子郭巨故事一

第二幅(图十二)榜题“孝子郭巨,”刻画郭巨掘地准备埋儿的场面。这也是郭巨图像中最常见的情节和表现方式,见于邓县画像砖、固原漆棺画、纳尔逊博物馆藏孝子棺以及堪萨斯石棺床。关于郭巨图像,郑岩有专文探讨,这里就不再细论。

图十二 孝子郭巨故事二

总之,波士顿孝子石棺床上包括十幅孝子故事画面,其中七幅的情节和形式同大多数现存孝子图像一致,这包括:原毂故事的两幅、丁兰、老莱子、董永、舜第二幅以及郭巨故事的第二幅。而剩下的三幅画面,无论情节选择还是表现形式,都显得非常独特,只有在元谧石棺上能够找到一些图像上的联系。如蔡顺故事的表现仅此一例,形式上却和元谧石棺的眉间尺故事类似。舜故事第一幅中的舜和父母对坐场面也只在元谧石棺上有相似表现。至于郭巨故事的第一幅中一名男子和一对夫妇对坐的画面,更是仅见于元谧石棺。

这三幅特殊的画面一方面体现了波士顿孝子石棺床和元谧石棺的联系,另一方面则显示出波士顿孝子石棺床在整体上对人物对坐或对站模式的青睐。经过对这三幅画面的特殊处理,波士顿孝子石棺床十幅关于孝子的画面中,只有董永和郭巨第二幅的画面还多少体现出一些人物的动态,其余的人物全部采用了单调的站立或跪坐姿势。这种对人物对坐或对站模式的青睐在元谧石棺表现的更加明显,因为石棺上所有人物都采用了这一模式。对波士顿孝子石棺床和元謐石棺上出现的这种表现方式,邹清泉概括为“符号化、程式化、缺乏叙事性。”[26]林圣智则形容这些图像的处理“省略化、类型化。”[27]郑岩观察到在缺乏榜题的情况下,这种模式化的人物组合已经很难和具体的孝子故事发生联系。[28]

至于这种程式化的原因,一种可能是对于图像的制作者来说,通过一图多用的方式,可以突破人物具体动作的限制,以有限的人物形象表现更多的故事情节。比如波士顿石棺床上郭巨画面中并坐的夫妻形象几乎和元谧石棺上老莱子父母完全一样。制作者并没有为两个故事量身订做两组人物,而是通过添加榜题和增加一些细节,赋予一组模式化人物以不同身份,从而实现一图多用的效果。[29]有意思的是,元谧石棺上刻画了十个孝子故事,数量大大超过孝子棺上的六个和波士顿石棺床上的七个。元谧石棺的工匠之所以能够表现这么多故事,很大程度上和他重复使用模式化人物有关。[30]反观纳尔逊博物馆藏孝子棺,大部分人物的动作和故事情节都有紧密的联系,如郑岩形容的那样,“故事情节完整准确, 个性鲜明, 内容与形式有着完美的结合。”[31]但正因为这种完美结合,孝子棺上的单个人物形象很难置换到其他故事中。

除了能够适应更多的故事角色外,或站立或跪坐于山水间的模式化人物形象很容易让观者产生神仙人物的联想。如郑岩观察到的那样,这些模式化人物“模糊了孝子人物与神仙的形象,使图像具有了历史故事和仙界的双重指向。”[32]值得注意的是,目前发现的石葬具中,只有波士顿孝子石棺床和元谧石棺将仙界图像和孝子故事放入同一空间来表现,这种试图融合两个世界的愿望,或许正是两件石葬具的工匠青睐模式化孝子形象的一个重要前提。[33]先秦以来,升仙或仙界图像一直是墓葬美术的核心内容,表达的是死者对理想彼岸世界的向往。通过模式化的形象,两件石葬具的制作者成功地将对死后世界的想象投射到道德说教中去,使孝子故事这一世俗题材更加契合墓葬美术的传统和理念。

2. 孝子图像的分类与次序

在考察过波士顿石棺床上孝子故事的情节选择和形式特色之后,我们还有必要分析一下孝子故事的分类和排列次序。赵超指出古代孝子传中的孝子经常会根据故事内容或人物身份来分类,如陶潜的《孝传》便按人物等级,分为天子、诸侯、卿大夫、士、庶人五等。[34]黑田彰则指出日本所存孝子传常常会将孝养父亲和孝养母亲的故事分别放在一起。[35]如果孝子传中的孝子故事有一定分类,那么石棺上孝子图像是否也按照一定的原则组合?此外,图像中孝子的次序是否能和文献中的有所对应?下文将以波士顿孝子石棺床、纳尔逊博物馆孝子棺和元谧石棺为例,分别对孝子图像的分类和次序进行讨论。

根据西野贞治和黑田彰的研究,在目前发现的孝子传版本中,只有船桥本(又称清家本或清原本)与阳明本两件能够比较完整地反映出六朝孝子传的内容。[36]二本差异不大,都包括45个孝子人物,且都分为上下两卷。除眉间尺和慈乌次序相反之外,二本上的孝子名目和次序一致。[37]在这两件文献中,我们所讨论的三件石葬具上出现的所有孝子故事以如下次序出现:

1、舜2、董永3、伯瑜4、郭巨5、原毂6、丁兰7、蔡顺8、王琳9、老莱子(以上为上卷)10、闵子骞11、伯奇12、眉间尺

下面是波士顿石棺床、纳尔逊博物馆藏孝子棺、元谧石棺上孝子故事的顺序(自左至右)

波士顿石棺床:原毂、丁兰、蔡顺、老莱子、董永、舜、郭巨

纳尔逊孝子棺:舜、郭巨、原毂(左侧);王琳、蔡顺、董永(右侧)

元谧石棺:伯奇、董永、老莱子、舜、原毂(左侧);丁兰、韩伯瑜、郭巨、闵子骞、眉间尺(右侧)

比较三个石葬具上孝子故事的次序和文献上的故事次序,我们发现波士顿孝子石棺床和纳尔逊博物馆藏孝子棺上的孝子图像的安排认真参考了文献上孝子故事的次序。[38]在波士顿石棺床上,最左侧为原毂、最右侧为郭巨。尽管按照原毂到郭巨排出的次序(见图二),和文献将舜列为首位的安排明显不符。但如果我们不考虑石棺床围屏的首尾次序,而是把石棺床后侧围屏上的舜看作图像的起点,向右至棺床最右侧的郭巨,然后接续到棺床最左侧的原毂,最后结束在舜左边的董永,就会发现以下次序:

舜-郭巨-原毂-丁兰-蔡顺-老莱子-董永

这样,除董永外,其他孝子人物的排列次序完全和孝子传符合。波士顿石棺床的制作者之所以没有将舜放在棺床最左侧来安排孝子次序,应该是为了在围屏中央表现侍奉父母的题材(老莱子),并以侍奉母亲(丁兰、蔡顺)和侍奉父亲(董永、舜)的故事分列其左右,其后继续在两旁分别描绘象征亡母座驾的牛车和亡父骑乘的鞍马。而围屏两侧的原毂和郭巨故事则都涉及到孙辈人物。这样一来,父、母、祖父、祖母四代人便对称地分布在“老莱子父母”两侧。尽管石棺床后侧围屏一共有六个画面,不存在绝对的中心,但通过题材上的对称安排,制作者还是突出了侍奉父母这一题材(老莱子)的中心位置:

下面来看纳尔逊博物馆藏孝子棺,它实际上是按照“事生”和“事死”而非奉养对象来对图像加以分类。其一侧是关于侍奉在世亲人的题材:舜、郭巨、原毂分别关于奉养父亲、母亲和祖父、母。另一侧则关于在亲人死后如何履行孝道:董永、蔡顺、王琳都是关于埋葬亲人和守护亲人葬具、坟冢的故事。不过,尽管孝子棺采用了和文献以及波士顿石棺床不同的分类原则,但是在安排图像次序时同样认真参考了文献孝子传。石棺两侧以头档为起点,分别形成两个次序:

(事生)舜-郭巨-原毂—(事死)董永-蔡顺-王琳。

可以看出,每个部分中故事的次序,都和孝子传中的次序一致。换句话说,从舜到原毂的次序和孝子传上的次序一致,从董永到王琳的次序同样和文献一致。

总结以上分析,在波士顿孝子石棺床石刻上,左侧围屏的原毂故事所表现的是对祖父的侍奉同时涉及孙辈,接下来后侧围屏画像中的丁兰和蔡顺均侍奉母亲,靠近后侧围屏中央的是老莱子侍奉父母、其右侧为董永和舜侍奉父亲,右侧围屏的郭巨为侍奉母亲同时涉及孙辈。除了没有将郭巨和其他两幅侍奉母亲的故事放在一起外,石棺床基本上是按孝行的对象来对孝子故事组合的。也就是说,制作者在分类上,是将侍奉母亲(丁兰、蔡顺)和侍奉父亲(董永、舜)的故事分别放在一起。这一分类原则和黑田彰观察到的孝子传会按奉养对象来对故事分类基本一致。[39]

和波士顿孝子石棺床相比,纳尔逊博物馆藏孝子棺的图像安排则显示出不同于文献孝子传的独特原则。孝子棺左侧关于“事生,”即敬心供养在世的亲人:舜在生母死后忍受迫害侍奉后母和生父、郭巨在生父死后欲卖儿侍奉生母、孝孙原毂劝诫父亲不要抛弃年迈的祖父——-这些都是关于侍奉在世亲人的故事。孝子棺右侧则为“事死”主题:王琳冒死守护父母坟冢、蔡顺舍身救母亲棺椁于大火中、董永卖身为葬父。这些则都是关于后代竭尽全力处理亲人后事的故事。《孝经》中“丧亲章”云:“生事爱敬,死事哀戚,生民之本尽矣,死生之义备矣,孝子之事亲终矣。” 将孝行归纳为事生和事死两个基本方面。孝子棺上的图像分类尽管不符合孝子传,却参考了《孝经》这一更具权威和影响的儒家文献。

与以上两个石葬具相比,元谧石棺上的孝子故事很难看出任何分类原则。其孝子次序和文献几乎没有对应关系。这个石棺上出现了十个人物,如果以舜为起点的话,向右和向左围绕石棺可以分别形成以下两个次序:(1)舜-原毂-丁兰-韩伯瑜-郭巨-闵子骞-眉间尺-伯奇-董永-老莱子;(2)舜-老莱子-董永-伯奇-眉间尺-闵子骞-郭巨-韩伯瑜-丁兰-原毂。

而阳明本孝子传中这十个人物的排列次序为:

舜-董永-伯瑜-郭巨-原毂-丁兰-老莱子-闵子骞-伯奇-眉間尺。

可以看出,两个图像程序和孝子传的次序都很难建立联系。

3. 孝子图像的粉本来源:手卷和屏风

波士顿孝子石棺床和元谧石棺上的对坐、对站的模式化图像,和孝子棺上的特性化和戏剧化的场景,代表了对孝子故事的两种非常不同的表现方式。前者为了突出对坐、对站形式,甚至不惜牺牲情节的准确性。而后者尽管也会使用对坐、对站形式,却尽力避免模式化处理,追求细节的精确和生动。为什么会有这样两种不同的表现方式?在讨论相同孝子故事在图像上的差别时,许多学者意识到多种粉本流传的可能性。如果北魏时的孝子图像存在多种粉本,那么波士顿孝子石棺床、元谧石棺和纳尔逊博物馆藏孝子棺的不同表现方式会不会反映出这些粉本之间的差异?笔者根据以上对三件石葬具孝子图像的形式特征、图像分类和次序的分析,推测它们的粉本的差异可能是由原始媒介的不同造成。简而言之,它们的形式特征体现了两种不同的媒介,即手卷和屏风。

综合邹清泉、郑岩、林圣智等学者的研究,我们了解到六朝时期的孝子传绘画有“图”和“屏风”两种形式。[40]手卷形式应该类似于存世的《女史箴图》和《洛神赋图》等作品。[41]《南史》记载,“武帝时,藩邸严急,诸王不得读异书,五经之外,唯得看孝子图而已。”又记载“慈字伯宝。年八岁,外祖宋太宰江夏王义恭迎之内斋,施宝物恣所取,慈取素琴石砚及孝子图而已。”[42]这两条记载中孝子图常和书籍并置,并可随身携带,都说明孝子图多以手卷为媒介。至于南北朝时代的孝子屏风画,《历代名画记》记录的许多南朝名家都以善画此类屏风得名。根据笔者粗略统计,目前所见带有孝子图像的石葬具,除宁懋石室、元谧石棺和纳尔逊博物馆藏孝子棺之外,大都采用了围屏石棺床的形式。苏立文在其《中国艺术》一书中曾根据纳尔逊孝子棺丰富的构图和精湛的刻画断言其图像一定来自手卷。[43]通过下文的分析,笔者将进一步指出孝子棺的图像特征、孝子故事的分类和次序,反映的的确是手卷这一媒介所特有的观看方式。而屏风的空间构成和观看方式,则突出地表现在波士顿孝子石棺床和元谧石棺上。

首先,纳尔逊博物馆藏孝子棺上的图像构成符合手卷的观看习惯。手卷的观看如同阅读,是一个在时间中线性展开的过程。孝子棺上有六个故事,每侧三个故事,一共包含十三个画面。制作者在孝子图像周围刻画出一个非常明显的边框,将孝子故事和石棺上的装饰纹样以及神怪题材区分开来。上文分析时已经指出,孝子棺两侧的故事分别关于“事生”和“事死,”每侧孝子出现的次序都和孝子传符合,而整体以“生/死”对孝子故事分类的方式,又反映了对《孝经》中“生事爱敬,死事哀戚”的理解。手卷上的图像经常作为文献的图解,同时伴有较长的文字,其图像次序也因此比较忠于文献的篇章逻辑。孝子棺在图像安排上充分考虑到文献的逻辑。而人们从石棺两侧的头挡行至尾挡,也如同展卷浏览一幅逻辑清楚的孝子长卷。

此外,手卷在形式上强调画幅之间的呼应与连续。而纳尔逊博物馆藏孝子棺上不同画面之间的呼应关系非常明显,具有强烈的连续性。以王琳故事为例,该故事由两幅画面构成,巫鸿教授用“二元”图像来形容画面关系,即两幅画面分别以正、反两个视角来表现时间上顺次发生的两个情节。[44]由此可见,制作者是将两个画面作为一个整体来考虑的。值得注意的是,这种“二元”图像在南北朝手卷绘画中也有出现,巫鸿教授在分析《女史箴图》时,就曾指出其中照镜梳妆人物反映了正、反两个视角。[45]再如孝子棺上蔡顺故事,同样由两个画面构成,但表现房屋失火的画面明显小于蔡顺伏棺的画面,可见制作者对两幅画面作出了主次区分,以前者衬托后者,突出蔡顺的无畏精神。这里,两幅画面同样构成了一个难以分割的整体。郑岩在讨论孝子棺上的郭巨故事时,也注意到“三个部分之间的山石、树木,既将不同的单元区隔开来,又将它们连接为一个整体,‘幅’的概念变得较为模糊。”[46]总之,画面之间的相互对应与连续性是纳尔逊博物馆藏孝子棺的一个显著特征,这也符合现存《女史箴图》、《洛神赋图》等六朝手卷的形式特色。

下面来看波士顿石棺床的围屏,许多学者都已经注意到这类围屏借鉴了实际生活中的屏风的形式。[47]尤其是其十二个画面皆留边框,并在边框上线刻接缝,很可能就是在模仿木制的屏风框架。而十二扇画屏,反映的是中古时期流行的一种屏风形式。[48]和手卷不同,十二扇屏风在一个固定空间中呈现一组分割清晰的画面,观看方式不受线性时间的限制。这样一来,每幅屏风都可以成为一幅被单独欣赏的画面,而观看次序则可以沿着任何一个方向展开。模式化的人物形象比戏剧化的人物表现更符合屏风的观看方式,因为每组人物都构成了一个自成一体的画面单元。许多学者都已经指出,波士顿孝子石棺床和元谧石棺上表现林间人物对坐的模式,在现存北朝屏风遗迹中十分常见。郑岩就曾讨论过康业墓石围屏上的贵戚人物在形式上同元谧石棺孝子形象存在的密切联系。[49]波士顿石棺床上原毂故事中被弃于山林的祖父,其衣着和姿态,也让我们更多地联想到崔芬墓中的屏风高士图。[50]

巫鸿教授曾指出,屏风在建筑空间中的一个重要功能是规定“主体位置。”[51]对于石棺床上的围屏来说,其重要功能之一是规定墓主人在墓室空间的主体位置。这种对墓主人主体位置的重视,同样支配了石棺床围屏内部的图像安排。如前所述,波士顿石棺床上的孝子次序尽管参考了孝子传,却将孝子故事按照墓葬图像的传统,布置成一对称结构:侍奉父母的图像居中,两侧分别是关于侍奉母亲和侍奉父亲的图像。这一对称结构反映了林圣智所总结的墓葬美术中常见的图像程序:父母肖像居中,两侧分别是母亲和父亲的侍从和座驾。[52]通过这样的改造,观者不需要再按照孝子传的次序来观看画面,因为时间上的次序已经转化为一种空间的秩序:围屏的视觉中心成为“老莱子父母在堂,”代替墓主人接受墓主后代的供奉。[53]更为重要的是,尽管石棺床孝子故事整体上参考了孝子传文献,表现出从左至右的图像次序(从原毂至郭巨),但在舜和郭巨的故事中,表现相同人物的两幅图像的次序却被调整为从右至左(即舜一“填井”在右、舜二“谢不死”在左,郭巨一“埋儿”在右、郭巨二“奉金见母”在左,具体见围屏复原图)。这样一来,舜和郭巨故事的发展都朝向中心的“老莱子父母在堂。”这种向心次序强化了“老莱子父母”作为墓主夫妇隐喻性肖像的“主体位置。”[54]

值得注意的是,元谧石棺上也有十二幅画面,完全可以分割成十二个独立的屏风。尽管这些图像之间的次序混乱,作者却同样留意到“主体位置”的重要性。石棺两侧的中心部位各刻画了一个巨大的铺首,我们发现每侧孝子故事中唯一刻画了父母双方的图像都被安排在了紧靠铺首的位置。一侧是郭巨的故事,其中一个男子和一对夫妇相对而坐;另一侧和波士顿石棺床的视觉中心一样,也是老莱子的故事。元谧石棺上这种对“主体位置”而非阅读次序的重视,反映的应当也是屏风画的特征。

许多学者在讨论孝子图像时,都注意到葬礼程序和仪式空间对图像意义生成的影响。比如郑岩就曾指出,石葬具在被下葬之前,无论是在死者住宅,还是在下葬途中,都会成为被众人观看的对象。石葬具上精美的孝子图像,一方面向公众宣扬孝道,另一方面也展示着死者后代的孝行。[55]而林圣智则指出,石棺床上以墓主夫妇肖像为中心构造的图像空间,反映了葬礼中在墓主夫妇面前进行礼拜和祭奠的需要。[56]从以上对纳尔逊博物馆藏孝子棺、波士顿孝子石棺床和元谧石棺的分析中,我们看到尽管孝子图像的粉本很有可能来自手卷和屏风两个和丧葬礼仪没有特别联系的媒介,但这些图像进入墓葬空间后,都在一定程度上发生改变,以适应墓葬礼仪的功能和目的。孝子棺的图像逻辑最接近文献,具有最强的说教意味,但即使这样,图像的顺序也考虑到石棺的结构(从头档到尾挡),而非照搬手卷的观看顺序(从右至左)。波士顿孝子石棺床和元谧石棺将模式化的孝子形象和升仙图像结合,让人们更容易产生这些人物是仙人的联想,使孝子图像融入墓葬艺术对死后理想世界的向往。而创造墓主夫妇的“隐喻性肖像,”并突出它在整个图像程序中的中心位置,和强调墓主夫妇肖像一样,都是为了给墓葬空间提供一个礼拜的对象、一个仪式的焦点。总之,正如巫鸿教授在《黄泉下的美术》一书中总结的那样“墓葬在本质上是一种自我封闭和‘自给自足’的建筑和艺术形式,有意识地与人类生活中的常规建筑环境脱节。”[57]几件北魏石葬具对孝子图像的重新演绎,再一次向我们展示墓葬美术的独特逻辑与原则。

结 语

波士顿美术馆藏孝子石棺床作为1949年之前出土的一件北魏石葬具,对于我们研究中古中国的绘画和墓葬艺术具有非常重要的价值。尽管目前国内外博物馆所藏的围屏石棺床数量不菲,但像波士顿石棺床这样组合完整,年代和出处较为明确的并不多见。仅就孝子石葬具来说,波士顿石棺床的孝子图像榜题清楚,和文献孝子传的次序对应密切,制作者对孝子图像的重新组合更显示出他对孝子故事的深刻理解。联系它在风格、图像处理上和元谧石棺的一致性,不难想象石棺床的制作应当代表了北魏末期石刻艺术的最高水平。[58]

另外需要注意的是,孝子故事只是波士顿石棺床的一个组成部分,面对石棺床,最醒目的图像其实是石阙上的武士侍从、以及棺床前挡板上丰富的祥瑞、畏兽。这些图像在石棺床上的意义和功能是怎样的?如何理解孝子故事和这些图像的关系?它们反映了怎样的社会现实和艺术风尚?限于文章篇幅,笔者不能在这里对这些问题进行一一讨论。但波士顿孝子石棺床的图像作为一个整体呈现出令人惊叹的复杂性和丰富性,这既鼓励我们对北朝石葬具进行认真和深入的探索,也提醒我们注意墓葬美术对于书写中国美术史的关键角色。

* 原文发表于《古代墓葬美术研究(三)》第119-140页。

[1]感谢导师巫鸿以及蒋人和(Katherine R. Tsiang)、郑岩老师对本文提出的修改意见。此外,在芝加哥大学北京中心的墓葬会议、北京大学美术史沙龙以及东南大学美术学院的座谈上,作者都收获众多宝贵意见,无法一一具名,在此表示感谢。同时,愿以此小文缅怀已故学姐刘聪。

[2]贺西林, 《北朝画像石葬具的发现与研究》,收入巫鸿编,《汉唐之间的视觉文化与物质文化》,文物出版社,341-376。

[3]早期对这些石葬具进行研究的学者包括日本的奥村伊九良、长广敏雄以及美国的Kojiro Tomita,他们重点讨论了石葬具上的孝子图像, 见奥村伊九良 《孝子傳石棺の刻畫》, 《瓜茄》四,1937年,京都,259-299;《孝子傳石棺の刻畫に就いて》,《瓜茄》五,1939年,京都,359-382;长广敏雄《六朝の説話図》,《六朝時代美術の研究》,淡交新社,1969,43-56;Kojiro Tomita,“A Chinese Sacrificial Stone House of the Sixth Century A.D.,” Bulletin of the Museum of Fine Arts40, no.242 (1942): 98-110,关于后来学者对这些葬具的研究,林圣智在其文章中有详细梳理,见《北朝時代における葬具の圖像と機能——石棺床圍屏の墓主肖像と孝子傳圖を例として——》,《美術史》154 (2003):注三,224。

[4]1949年至今,带有孝子图像的葬具不断出土,如六十年代出土的司马金龙漆屏风、八十年代的固原彩绘漆棺以及近年来陆续出土的一批石棺床,相关研究主要有黄明兰《洛阳北魏世俗石刻线画集》,北京,人民美术出版社,1987;宫大中《洛阳古代世俗石刻艺术概说》,《中原文物》1985年第4期,107-114;罗丰,“固原北魏墓漆棺画(文字说明),”收入固原博物馆,《固原北魏墓漆棺画》,宁夏人民出版社,1988,1-19;孙机,《固原北魏漆棺画研究》,《文物》1989年第9期。

[5]据笔者统计现收藏或展出北朝孝子石葬具的国内外机构包括首都博物馆、深圳博物馆、弗吉尼亚美术馆以及河南地区出土现为私人收藏的一批围屏和石棺床前挡的拓片。

[6]相关代表著作有林圣智《北朝時代における葬具の圖像と機能》,2003;Eugene Wang, “Re-Figuring: Visual Rhetoric of Filial Piety in Sixth Century Northern Wei China,”收录于Shane McCausland编著的Gu Kaizhi and the Admonitions Scroll, 88-101(London: British Museum, 2003);邹清泉《北魏孝子画像研究》,北京,文化艺术出版社,2007;黑田彰《孝子伝図の研究》東京,汲古書院, 2007;郑岩《北朝葬具孝子图的形式与意义》, 《美术学报》2012年6期。

[7]C. T. Loo, An Exhibition of Chinese Stone Sculptures, New York, 1940, pl. 29-32。《世界美术大全集》的魏晋南北朝卷收录了石阙和前挡板组合在一起的照片,收藏地注明为波士顿美术馆,见《世界美術大全集. 東洋編》卷三,東京: 小学館, 1997-2001。波士顿美术馆官方网站于2008年发布了两张围屏图片,但并未指出它们为C.T.Loo旧藏。美国学者罗杰伟在其2012发表的文章中使用了一张围屏局部图片(“董永事父”),并首次将这件葬具与C.T.Loo图录上的石围屏联系起来,但他并未对围屏作专门讨论,见Roger Covey,“Canon Formation and the Development of Western Chinese Art History,”收录于Nicholas Pearce和 Jason Steuber编辑的论文集Original Intentions: Essays on Production, Reproduction, and Interpretation in the Arts of China (Gainesville, FL: University of Florida Press 2012)。

[8]关于这件石葬具最细致的研究见林圣智《北朝時代における葬具の圖像と機能》,文中作者复原了围屏的次序,并将复原后孝子图像次序和文献中的孝子次序进行了比较。遗憾的是,因为没有见到实物,作者的复原并不准确。

[9]波士顿美术馆的仓库对学者开放,许多学者都曾见到这件围屏。但由于仓库内光线不佳,且摆放位置不明显,很难对细节进行辨认。

[10]见林圣智 《北朝時代における葬具の圖像と機能》。

[11]由于石刻存放位置非常不便于拍照,笔者无法用图片展示测量和比较榫眼的结果。

[12]关于安阳固岸出土的石棺床,见河南省文物考古研究所《河南安阳固岸墓地考古发掘收获》,《华夏考古》2009年3期,19—23。

[13]见《世界美術大全集. 東洋編》卷三,東京: 小学館, 1997-2001。

[14]见滕磊《一件海外回流石棺床之我见》,《故宫博物院院刊》2009年第4期,第22—32页。

[15]邹清泉《北魏孝子画像研究》,29。

[16]陈爽《世家大族与北朝政治》,中国社会科学出版社, 1998,147-9。

[17]邹清泉《北魏孝子画像研究》,44-45。

[18]波士顿石棺床上的书法

[19]比如纳尔逊博物馆藏孝子石棺床和原洛阳艺术博物馆藏围屏石棺床。

[20]邹清泉《北魏孝子画像研究》,129。

[21]邹清泉对此有不同解释,他认为丁兰是在为母亲准备饭食,见《北魏孝子画像研究》130。

[22]同上,133。

[23] 邹清泉书中作董笃父,应该是误认。同上书,145。肖贵田《汉至南北朝时期董永故事及其图像的嬗变》。

[24]关于汉唐之间舜的图像的发展与变化,详见罗丰“从帝王到孝子—— 汉唐间图像中舜故事之流变,” 《徐苹芳先生纪念文集》编辑委员会编,《徐苹芳先生纪念文集》,上海古籍出版社,2012,637-671。

[25]郑岩对此有准确总结,“画像中呈现的均为山林间坐在大树下的人物。为了追求这种同一性,工匠不惜回避故事的高潮 , 只有夹杂在其中的一些道具(如郭巨故事中的金釜)和榜题仍与故事原有的情节保持着有限度的关联,”他同时指出这种牺牲准确性的情况,在原洛阳艺术博物馆收藏的石棺床中表现的更为明显,“这些画面大同小异, 大多缺少与故事情节,人物身份相关的标志, 也没有题记, 我们看到的只是在大树下、山石间或立或坐的人物。”见郑岩《北朝葬具孝子图的形式与意义》,2012年6期,46-7。

[26]邹清泉《北魏孝子画像研究》117-149。

[27]林圣智 《北朝時代における葬具の圖像と機能》,213。

[28]郑岩《北魏孝子画像研究》46-7。

[29]值得注意的是,这种人物对坐的形式,在佛教艺术中同样流行,在敦煌北朝的本生和经变故事中十分常见。

[30]雷德侯的专著《万物》详细阐述了中国艺术对“模件”的重视,见《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》,北京,三联书店,2005。

[31]郑岩《北魏孝子画像研究》48。

[32]同上,50。

[33]巫鸿教授对此有过比较仔细的分析,见“Three Famous Stone Monuments from Luoyang: ‘Binary’ Imagery in Early Sixth Century Chinese Pictorial Art,” Orientations20.5 (1994): 51-60.

[34]赵超 《日本流传的两种古代孝子传》,《中国典籍与文化》,2004年2期,8。

[35]黑田彰,“孝子伝の研究,”《孝子伝の研究》,発売思文閣出版, 2001,42-43页。

[36]日本学者黑田彰多年来一直着力于对孝子传文献的研究,其成果除 《孝子伝の研究》外,主要还有《孝子伝図の研究》東京,汲古書院, 2007。此外,林圣智对孝子传文献也有简要的梳理,见《北朝時代における葬具の圖像と機能》,217-220。

[37]船桥本中的孝子次序为:上卷-1舜2董永3刑渠4伯瑜5郭巨6原谷7魏阳8三州9丁兰10朱明11蔡顺12王巨尉 13 老莱之14宋胜之15陳寔16阳威17曹娥18毛义19欧尚20仲由21刘敬宜22谢弘微23朱百年;下卷-24高柴25張敷26孟仁27王祥28姜詩29叔先雄30颜乌31许孜32魯义士 33闵子騫 34蒋诩 35伯奇 36曾参 37董黯 38申生39申明40禽坚41李善42羊公43东归节女44慈乌45眉间尺。黑田彰,“孝子伝図成立史攷,” 《孝子伝図の研究》,352页。

[38]尽管林圣智对波士顿石棺床围屏的复原有误,他还是注意到图像上孝子和文献中孝子故事次序存在紧密的联系。黑田彰认为林氏的发现非常重要,但也指出图像次序和文献次序并非完全对应。黑田彰,“孝子伝図成立史攷,” 《孝子伝図の研究》,326-382。

[39]见注30。

[40]邹清泉,《北魏孝子画像研究》,117。

[41]陈葆真,《〈洛神赋图〉与中国古代故事画》,浙江大学出版社,2012。

[42]邹清泉对文献中出现的南北朝孝子图像有详细整理,《北魏孝子画像研究》,24。

[43]Michael Sullivan, The Arts of China(University of Claifornia Press, 1999), 101。他同时提到Laurence Sickman的不同观点, 即图像来源也可能是壁画。当然壁画的来源同样可以是手卷,这一点在陈葆珍的研究中多有体现,此处不具体引述。Sickman观点见其文章“The Sarcophagus of Filial Piety: Its Date and Iconography,” 收入 E. Chaney and N. Ritchie, eds. Oxford, China, and Italy: Writings in Honour of Sir Harold Acton on His Eightieth Birthday(London: Thames and Hudson, 1985)。

[44]巫鸿著,郑岩、李清泉译,《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,上海人民出版社,2009。

[45]见 Wu Hung,“The Admonitions Scroll Revisited: Iconology, Narratology, Style, Dating,” Shane McCausland编, Gu Kaizhi and the Admonitions Scroll (London: British Museum Press, 2003), 89-99.

[46]郑岩《北魏孝子画像研究》44。

[47]见郑岩《逝者的“面具”——再论北周康业墓石棺床画像》,《美苑》2010年第02期,234。

[48]《历代名画记》中记载阎立本曾画《田舍屏风》十二扇,而目前出土的围屏石葬具也多由十二幅画面构成,如纳尔逊博物馆藏北魏孝子石棺床和北周安伽石棺床,此外日本正仓院献物账中也有许多十二扇屏风的记录。值得注意的是,纳尔逊博物馆藏孝子棺上表现了十三个画面,其中郭巨故事有三个画面组成。

[49]见郑岩《逝者的“面具”》231-4。

[50]关于崔芬墓中的高士图,林圣智有专文论述,见 《北朝時代における貴族の墓葬の圖像——北齊崔芬墓を例として》,收入曾布川宽编,《中國美術の圖像學》(京都大學人文科學研究所報告書,2006),27-95。

[51]巫鸿教授曾指出,屏风在建筑空间中的一个重要功能就是规定“主体位置,”它们常常作为墓主夫妇肖像的背景出现,突出他们在墓葬空间中的中心角色。不难想象,屏风自身图像的中心,也会受到这一功能的影响。巫鸿著, 文丹、黄小峰译, 《重屏: 中国绘画中的媒材与再现》,上海人民出版社,2009,78-79。

[52]林圣智 《北朝時代における葬具の圖像と機能》,209。

[53]正如林圣智讨论墓主肖像在围屏石棺床的图像构成时所言,将孝子故事配置在墓主肖像两侧,强调墓主作为图像的中心,这是葬仪中对墓主祭拜所决定的。同上书222。

[54]通常认为中国古代对死者的表现有两种方式,一为空位或牌位,二为肖像。笔者在此文中提出了第三种方式“隐喻性肖像,”即以孝子故事中的父母形象来隐喻死者夫妇。限于文章篇幅,这一论点无法具体展开,但会在今后的研究中加以充实完善。

[55]郑岩《北魏孝子画像研究》49-50。

[56]见注43。

[57]巫鸿著,施杰译,《黄泉下的美术:宏观中国古代墓葬》北京,三联出版社,2010,225。

[58]本文没有讨论波士顿石棺床题榜的书法,但根据东南大学美术学院诸位书法学者的看法,其题榜书法的水平在北魏石刻中也是一流的。