法国殖民管治之下的乡村治理:

从硇洲岛一通碑刻谈起

在广州湾租借地,法国殖民管治如何进入乡村社会?或者说,二十世纪初法当局如何吸纳和改造当地原有的社会治理秩序?1898年7月法国海军登陆占领硇洲岛淡水炮台,[1]经过一番谈判,尽管两广总督谭钟麟坚持硇洲岛与东海岛扼守“(高、廉、雷、琼、钦州)五府出入必由之道,万不可弃。”[2]但法军占领硇洲已成既定事实,1989年11月中法两国签订的《广州湾租界条约》终将原属高州府吴川县的硇洲岛划入广州湾租借地范围。1900年1月,法属印度支那总督保罗·杜美(Paul Doumer)宣布在广州湾实行民政管理制度,2月初驻军长官马罗(Marot)随即发布公告,将租借地划分为“三起”,每起设一帮办,所有界内墟市村庄事务由各起公署办理,其中第三起“由东海至硇洲,公署设在硇洲大街”。[3]2月底,由法属印度支那总督派遣的首任广州湾总公使阿尔比(Gustave Alby)到任接替马罗,民政官员正式成为广州湾租借地的首长,直至1945年3月日军发起事变推翻法国当局。有学者指出设在广州湾乡间的多处公局的主要职能是维护公共秩序,充当“沟通法国统治者与广州湾民众之间的桥梁。”[4]若将公局简单理解为法当局“以华制华”的工具,则不免有失偏颇,公局既然起源于本地社会,我们不妨自下而上从一宗调解来考察公局的运作及其作用,进而探讨二十世纪初的法国殖民管治为广州湾乡村社会带来什么变化。

写作本文,源自一次田野考察。近日,笔者与岭南师范学院陈国威和赖彩虹两位老师来到硇洲岛,寻找一件广州湾时期的实物——目前所知唯一记载“公局”的碑刻:“黄梁分收立约碑”。该碑存于硇洲岛西北部的黄屋村调蒙宫[5],这座庙宇2011、2015年先后被公布为区级和市级文物保护单位,官方制作的牌匾记作“大王公宫”。而在村民传说中,他们供奉的神明“侯王”是南宋末年抗元名臣陆秀夫。硇洲岛留存若干有关南宋末年端宗赵昰和怀宗赵昺及臣属遭元军追杀而驻跸当地的遗迹和传说,悲壮的历史叙事与村民的日常生活结合在民间信仰之中,“宋末三杰”在硇洲均化身为庙宇主神——西园村平天宫供奉文天祥,那林村调但宫供奉张世杰,以及前述之陆秀夫,这三位神明又被村民称为“境主”。钱源初认为,这体现了明清时期硇洲岛的地方文化开发,国家正统文化(儒家文化)借此强调忠义观。[6]贺喜也指出追溯到宋末行朝的历史传说是乡村与大历史最密切的联系所在,也是村民重构(清初海禁之后)自身文化脉络的资源。通过田野调查,贺喜将硇洲岛的祭祀传统归纳为“轮祀”:以轮流的方式供奉神明。轮祀的方法大体分为三类,第一类驻于庙中,调蒙宫属于此类;第二类有庙却不驻庙;第三类没有庙宇,完全居于民居。“水上人”是历史人类学关心的焦点问题之一,贺喜指出不能以水陆对立的预设观念去理解水上人的社会,社会的分化并非全然来自于上岸的先后。在宗族组织不甚完善的硇洲岛,分属不同轮祀圈的村民通过轮祀活动,将彼此整合到一个共同体中。[7]然而,有关水上人的理论范式是否适用于硇洲全岛?到了近代的历史情境,尤其是法国殖民管治建立之后,信仰又是如何牵动或反映硇洲村民的日常生活?

二十世纪初硇洲淡水的渔民棚屋,今红卫社区一带。

来源:La Dépêche coloniale illustrée, le 15 Aout 1907 (7e Année , N. 15)

我们的寻访过程中,村民对宋末三杰等历史人物的名字不甚熟悉,他们一般将神明称为“侯王”或“公”,视之为保护一方地域的境主。据黄屋村的黄炳南老先生讲述,调蒙宫所覆盖的“境”——即信仰范围与当今的北港村委会大致相同,包括硇洲岛西北部的几条村落。硇洲岛扼守雷州半岛以东的海上航线,1828年,硇洲水师营将官发动当地士绅和渔业经营者(罟棚总理)捐款开辟北港:“硇洲孤悬一岛,四面汪洋,弭盗安良必籍舟师之力。且其水道绵澳,上通潮、福,下达雷、琼,往来商船及采捕罟渔,不时湾聚……惟北港一澳,稽可湾船。”[8]在将官看来,商界出资开挖港湾,既可有利于舟师遇台风师就近收澳,又可便于商船和渔船“寄挠守风”,达到“军民两宜”的效果。也许他们不曾料到,北港开通之后引发邻近村落的长期利益之争。

从黄屋村调蒙宫的《黄梁分收立约碑》所见,坐落北港海湾北岸的黄屋村和梁屋村以神明的名义向硇洲岛北部的各类船只征收名为“戏金”的款项,两村由于权利分配问题而发生争执,甚至造成流血冲突。经过硇洲公局调解,双方同意由梁村征收硇洲岛北部沿岸烟楼和谭井等村船只的戏金,而黄村则征收北港(碑文为“本港”)来往商船、渔船和鱼罟等船只的戏金。由于缺乏史料,目前我们对于公局的起源和发展尚不清楚,但这种治安组织应与清中期以后地方军事化和团练武装的兴起有关,反映乡绅参与管理地方事务。

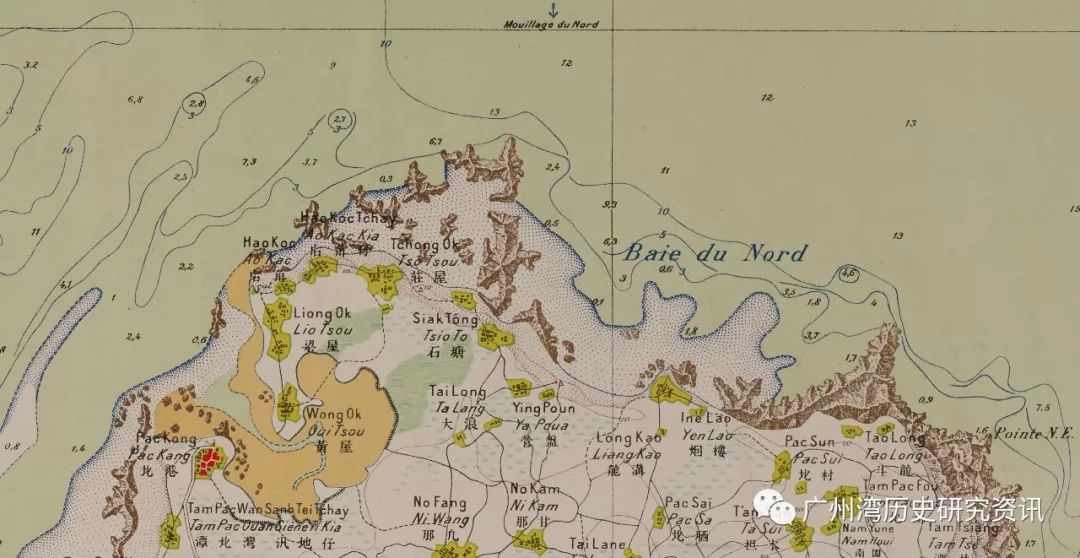

硇洲岛北部地图,

北港是一处内凹港湾,黄屋村坐落北岸。

来源:Carte du territoire de Kouang-Tchéou-Wan (1935)

在曾主持重修调蒙宫的老村长黄炳南先生的记忆中,解放前的“反动公局”位于数公里以南的淡水——广州湾法当局机构的所在地,也是今硇洲镇政府驻地。相对于法当局派驻硇洲岛的帮办或营官(均为法国人),淡水公局如同辅助机构,主要负责调解事宜。公局长由硇洲本地人出任,其下设有一名文书和若干局兵,经费由法当局财政支拨。公局的设立应始于1900年2月广州湾民政制度确立之时,当年6月保罗·杜美向殖民部长汇报,根据1月27日的广州湾行政组织法令,各所公局,或当地乡绅委员会(Conseils de notables indigènes)已经完成重组并且运作。[9]1902年,法国人的殖民管治已初步建立,在相对“令人满意”的内部政治形势之下,总公使阿尔比也指出若干隐忧:商人逐渐接受法当局的“保护”,乡村民众也减少偏见,但法当局尚未与村民建立更为直接和持续的联系,仍不得村民喜欢。当地民众经常要求法当局介入村中,甚至家庭事务——尽管在阿尔比看来,比起当地乡绅,法国官员更能不偏不倚,免除个人利益的纠葛。阿尔比也委婉批评公局滥用权力,法当局不能置之不理。[10]以1903年为例,法当局在硇洲设有副公使一名,还有驻军(警备军,俗称“蓝带兵”)和法庭(由法国长官和四名当地乡绅组成)。[11]公局虽然受命于法当局,但其两项主要职能——治安和调解与法当局有所重叠,他们共同面对一万两千多名硇洲居民,难免发生龃龉。

1903年,黄屋村和梁屋村选择求助于距离较远的淡水公局,在北港一带,他们有无自设议事调解机构?对于二十世纪初以前的社会状况,目前只能从镇天帅府的碑刻略知一二,对黄屋村革命历史颇感自豪的黄炳南先生则记得港头埠有一个名为“海晏”的机构。据党史记载,“海晏会”由共产党员彭中英和陈信材发动渔民在1929年成立,意在抵制渔头栏和资本家的剥削,原为渔业公会,后改为渔民公会,之后为了避免法当局怀疑再改称海晏会。然而,这个组织并非只有支持罢工的受雇渔民,更有“要求加入公会保障自身利益”的船主和小生产者。1930年冬,共产党员撤离硇洲岛,[12]海晏会可能仍存在相当长的一段时间,并由掌握生产工具的当地渔业经营者所把持,正如公局长也由当地士绅充任一样。

若村中发生矛盾,村民找谁处理?找言语不通、依赖翻译的法国官员,还是找彼此熟络、担任公职的当地乡绅?情形可想而知。黄屋村与梁屋村发生争执而寻求淡水公局的调解,两村头人不仅为了处理戏金征收问题,更是为了争夺调蒙宫的权属。除了港头埠的镇天帅府,北港附近的几条村落都没有自己的庙宇,皆奉祀“境主敕赐调蒙灵应大侯王”。从某种程度来说,控制调蒙宫,也就有能力主导北港一带的社会秩序,藉此向各类船只征收款项。1903年公局的调解使得双方均得利益,黄屋村和梁屋村分别向不同地点的不同船只征收戏金。这一事件牵涉颇为复杂的风俗民情以及利益分配,即便法国人有心“主持公道”,恐怕也不能做出让涉事者信服的判决。而发端于民间自治的公局,虽然存在种种弊处,却是法当局、乡绅、商人和普通民众都能勉强接受的乡村治理机构。沿用和改造公局,可说是各方博弈角力的过程。“黄梁分收立约碑”所见,黄屋村头人向淡水公局提出调解请求,公局召集两村公议,划分利益范围,要求两村遵照处理结果,并以中国传统的处事方式立碑为证。公局很可能采用广州湾法当局制定的某种公文形式,将调解结果编为采用公元纪年、带有序号的文件,再上交法当局存档备份。法国官员有可能监察或提出异议,如果调解不成,就要到法国官员主持的法庭进行审判——这正是法国殖民管治为乡村治理带来的变化。若这份文件仍存在法国艾克斯的海外档案馆(Archives nationales d’Outre-Mer)的某个卷宗之内,我们应能更详细探讨公局的运作情况。

五月初五侯王神诞快将到来,黄炳南先生告诉我们,届时梁屋村又要强行把神请去,人数居于弱势的黄屋村难以阻止。如今北港渐已淤塞,机动船不再停泊于此,两村也不再共同出资请戏班演戏。但碑刻所载的权属之争问题,百年之后再度重演。

北港水道今貌,2019年5月作者摄。

感谢学友钱源初、郑珊珊和徐冠勉审阅本文,提出许多有益的修改意见。

注释:

[1] 《两广总督谭钟麟致出使庆大臣电》,载龙鸣、景东升主编:《广州湾史料汇编(一)》,广州:广东人民出版社,2013年,第34页。

[2] 《谕谭钟麟、苏元春等不许将东海、硇洲两岛与法》,载《广州湾史料汇编(一)》,第45-46页。

[3] 《大法国五划官广州湾海陆军马为出示晓谕事》,引自《广州湾历史与记忆》第14页。

[4] 景东升、何杰主编:《广州湾历史与记忆》,武汉:武汉出版社,2014年,第16-17页。

[5] “蒙”为异体字,中间第二横写为“口”,读音近“凡”或“粉”,有人解读为“调教启蒙”。

[6] 钱源初:《从“停贼之所”到“邹鲁之风”:粤西硇洲岛地方开发考察记》,《田野与文献:华南研究资料中心通讯》2018年7月第九十一期。

[7] 贺喜:《流动的神明:硇洲岛的祭祀与地方社会》,《海洋史研究》2016年第六辑,第236-258页。

[8] 碑存硇洲港头村镇天帅府,引自钱源初:《从“停贼之所”到“邹鲁之风”:粤西硇洲岛地方开发考察记》。

[9] Le Gouverneur Général de L’Indo-Chine à Monsieur Minister des Colonies, N. 826, le 5 Juin 1900, NF 627, Archives nationales d’Outre-Mer.

[10] Note sur la Situation du Territoire de Quang-Tchéou, Septembre 1902, INDO/GGI/5106, ANOM.

[11] Gouvernment Genéral de l’Indochine. Annuaire général de l'Indo-Chine (1903), Hanoi: Imprimerie d’Extereme-Oreint, 1904: 636.

[12] 《东海风云——东海岛硇洲岛革命斗争史》,广州:岭南美术出版社,2014年,第56-62页。

附录:

黃梁分收立約碑

廣州灣屬硇洲第三起公局為諭飭遵照事:現據黃村頭人黃福秋、黃金養、黃金口等稟稱,彼村設立境主神廟,每年演戲分黃梁兩村,各演合同戲一本,按照各該村船隻多少相替派錢。現兩村公議,將船隻分定收派,以照公允。其梁村即收煙樓、吊口、譚井船隻之錢幣為戲金,黃村仝後角即收本港來往商船、蝦船、魚罟等船之錢幣為戲金,口口口口。為免彼此爭論,口口口口冒瀆神明,應請給諭遵照,口俾口口並口口梁村口口事同一體各等情。據此,覆查兩村先後所稟均為神願戲金起見,如此口議口口口並所派事極妥當,口口照准分別給諭,以照公允。出示並分諭梁村遵照外,合就口飭為此諭給黃村頭人船戶口口口遵照,口口仝後角村准收本港来往口口口口口口各船之口口派戲金之用,派口越收生事致干血究,各宜稟官口口口諭。

公元一千九百零三年口口口口號諭

碑存湛江市經濟技術開發區硇洲鎮黃屋村大王公宮

2019年5月16日吳子祺、陳國威、賴彩虹拓錄

“黄梁分收立约碑”拓片,2019年5月作者摄。

作者:吴子祺

编辑:大山

「广州湾历史研究资讯」第257期