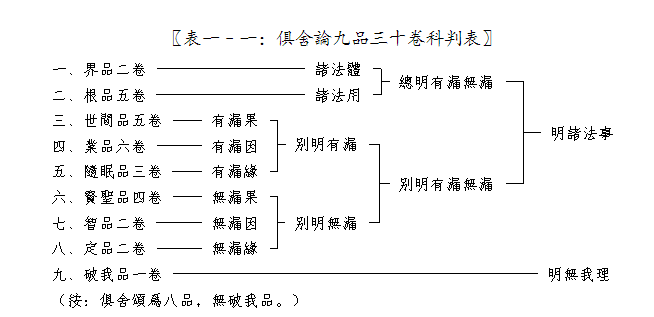

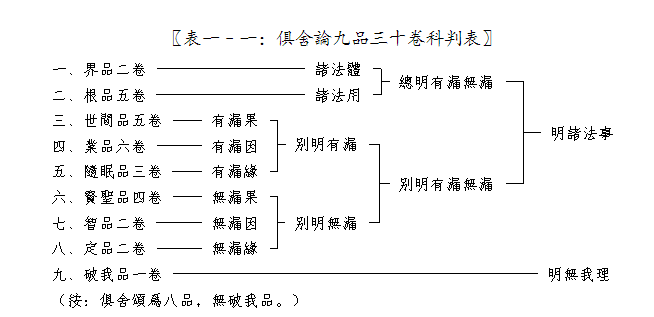

第一品「界品」,两卷,讲诸法的体。第二品「根品」,五卷,讲诸法的用。一个是体,一个是用,所有有漏、无漏的法都包括在里边。

第三品「世间品」,讲有漏的果。第四品「业品」,讲有漏的因。世间是苦,苦是怎么来的呢?是造了业来的。业是漏的因。业又是怎么来的呢?是烦恼推动而来的。烦恼是缘。所以第五品「随眠品」讲烦恼。有漏的果,有漏的因、缘,这是一层。有漏的因果,就是十二支缘起里的流转因果,即惑、业、果。

第六品「贤圣品」,讲无漏的果,即修无漏法能感什么果。要得到这样的好果,要修智慧。佛教里边第一强调的是智慧,没有智慧,一事无成。你要避免世间苦,比如三恶道的苦,要知道那些有漏的因果,避免造五逆十恶,这要有智慧。无漏的果是要出世的,需要戒定慧、闻思修,那更要有智慧。真正要得到无漏果的因,就是智慧,所以第七品是「智品」。有了这个因,还要缘,缘就是「定」。单是有智慧没有定,这个智慧是不巩固的,所以一定还要有定,由定生慧。生了慧之后,可以证到无漏之果,所以第八品是「定品」。这三品是无漏的因果。

第九品「破我品」,在《俱舍论》的六百颂里边是没有的。有的人说是后加的,但是论里面有这一品。究竟是原论里有的还是后来加进去的,说法很多,我们不去考证那些,这个颂到八品为止。整个《俱舍论》的结构清楚了。

「若能究根界之旨」,「根」,「根品」;「界」,「界品」。「界品」「根品」讲一切法,包括有漏的和无漏的,它们的体和用,是这两品讲的。意思是,假使你把「根品」「界品」里边讲的道理,「旨」里面深的意思,都能够究竟明白,「究」是探究。「穷世圣之源」,「穷」把这个道理追根到底彻底明白。「世」,「世间品」;「圣」,「贤圣品」。「世间品」的「源」就是「业品」和「随眠品」。「源」就是源头,也就是因缘,随眠是缘,业是因。「贤圣品」的「源」呢?是「智品」「定品」。所以你要把这两种有漏、无漏的因果搞清楚。「辨因果于真俗」,「世间品」「业品」「随眠品」,这是流转的有漏的因果;「贤圣品」「智品」「定品」是还灭的无漏的因果。把这两层因果弄明白,然后在这中间,「祛执滞于人我」,把人我执去掉。我们讲十二缘起的时候已略略讲了,「无我唯诸藴」,这十二支缘起里边没有一个「我」在流转,是什么在流转呢?就是五藴。所以说,你把流转生死的与还灭证圣的——有漏、无漏两层因果搞清楚之后,就能把执着于「人我」的「人我执」去掉。

——选自智敏上师《俱舍论颂疏讲记》分别界品第一,图片来源:上虞多宝讲寺