(一)后福特制的破产

在《当代资本主义剥削的秘密,隐藏在“管理学”的诸多理论背后》这一篇文章中,我讲到了泰勒制、福特制、后福特制等一系列隐藏在“科学管理”背后的“剥削理论”。可以看到,这些制度对于劳动者的控制和福利是不断放宽的,原因很简单,此起彼伏的工人运动和共产主义力量在全球的蓬勃兴起,让资本家们不得不吐出一些嘴里的肉。其中后福特制的终身雇佣、高福利待遇、劳动者话语权增加、工会自由等特点,让二战后到八十年代的西方国家工人,成为了历史上待遇最好的一波无产阶级。

但后福特制很快就破产了,原因就是我们上一篇文章说的,欧美国家普遍遭受了“新自由主义政变”:为了顶层富豪的利益,取消了广大民众的众多福利,用哈维的话讲这是一场少数新自由主义精英对全体国民的“抢劫”。

“新自由主义”政变有着深刻地时代背景:一方面金融产业日渐繁荣,资本主义经济可以更加便捷的使用“时间修复”来弥补生产过剩、消费不足的问题;另一方面全球化的深入让资本主义“空间修复”更加便捷,资本家可以不再承担本国工人的高福利以避免工人抗争,转而把工厂开在低劳动力成本的东亚、东南亚、南亚等地。

举一个例子,英国著名吸尘器(和吹风机)生产商戴森公司在2002年关闭了它所有位于英国本土的工厂和车间,并把生产地迁入了马来西亚。这很明显是出于更低生产成本的考虑,虽然英国政府对于戴森迁厂一事提出了明确的反对,但无济于事。政府只能对大量失业工人进行失业补助和再培训,这就相当于用英国纳税人的钱,为跨国企业追逐更高利润而擦屁股。

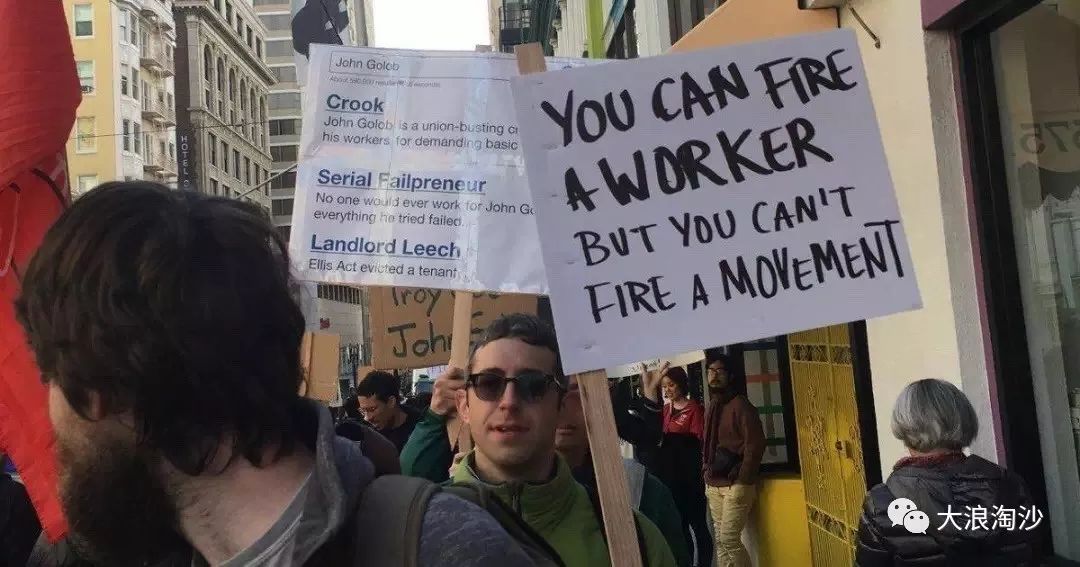

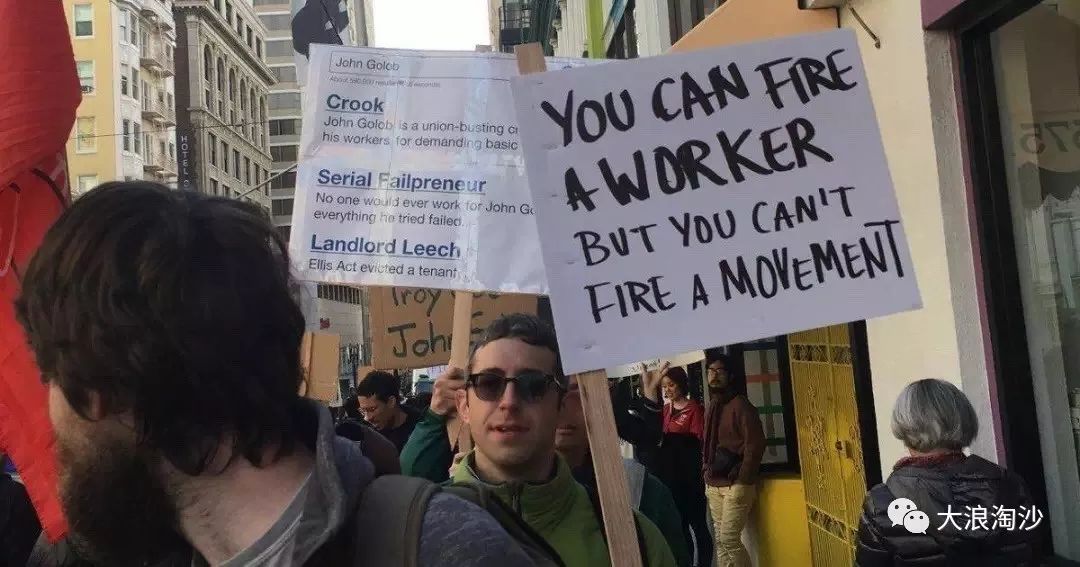

再举一个更近的例子,2018年美国科技公司Lanetix员工计划组建工会,这预计是全美第一个全部由程序员组成的工会。但是方案刚刚提交,相关工人领袖就被公司解雇。随即Lanetix公司宣布,被解雇的这批程序员的业务交由东欧公司外包——这是一种标准的“资本主义空间修复”。下图为Lanetix程序员街头抗议:“你可以解雇一个员工,但不能阻止一场运动”。

后福特制虽然破产,但其对管理学的突破与发展是客观存在的,许多理念已经融合进当代管理学理论中,影响深远:比如“团队工作”“扁平化”等理念,其实现在中国互联网公司所吹嘘的“扁平化、开放、创新精神、自由、结果导向”等精神,都是西方六七十年代后福特制玩剩下的。

当今管理学的主流理念是综合美国后福特制和日本跨国企业的管理经验,其中两大流派最为“显赫”:分别是对人力资源管理和企业文化的研究。

关于人力资源管理的研究,类似于经济学中的“理性经纪人假设”,提出了当代管理学理论的一个基石——“人力资源假设”:即公司内部雇员和雇主之间没有明显的冲突,即便有冲突,也是小问题,可以通过科学的“人力资源管理”来消除掉。因此,依靠工会来代表广大劳动者是没有必要的,因为劳动者的权益HR可以解决嘛。同时,“人力资源假设”认为公司内部是一个整体,与公司唯一存在冲突的,就是竞争对手公司。

第二大流派是关于企业文化的研究。每一个公司都力图寻找自己独特的价值观、信念、仪式、符号、处事方式等等,用社会学家安东尼·吉登斯的话说:“为了提高员工对公司的忠诚,并且使其对工作感到自豪,公司的管理人员和雇员一起工作来建设一中组织文化……设计出文化活动把管理者和员工聚到一起,如公司野餐或‘放松日’‘便装星期五’以及由公司赞助的团体服务计划等等……”其实绝大多数公司都没有自己的企业文化,为了假装有文化,他们只能通过各种奇奇怪怪的团建来实现。

当代各种花里胡哨的管理学理论背后也不能掩盖资产阶级管理学控制、监视、剥削劳动者的本质。无论是“人力资源假设”还是企业文化建设,其本质都是打着“管理学”的名号,消除劳动者反抗的意志与可能性,只不过是为剥削的事实包上了一层美丽的外皮。

按照居伊·德波的理论,这个世界全都是“幻象”全都是“景观”,附着在当代年轻人身上的“景观”除了我们刚刚所说的能带来伪阶级晋升感的消费主义,还有很多其他的浮华幻影。比如说生产活动中的“创造性劳动”。这一类伪概念互联网和新兴行业公司喜欢用得比较多,大致就是给应届生和应聘者们描绘出一种你的劳动是有创造性的、你在公司里自由发挥的空间很多、你很重要、你有自主权、扁平化管理、升职空间大等“景观”。但其本质与其幻象相去甚远。

当代白领们的工作,大多包裹在这种“伪自由感”之中。美国社会学家劳里·格雷厄姆专门对当代新型企业的生产方式进行过批判,她指出,团队生产不过是资方控制、监视劳动者的一种新手段,并用来对抗工团主义的力量,资方普遍认为:“如果管理方与基层员工处于一个‘团队’之中,那么基层员工对于工作的不满程度就会大大降低,也应当不会有劳资冲突”。更进一步地,管理者们会向基层员工灌输这种观念:要求提高薪水或拒绝加班会被认为缺乏团队精神。格雷厄姆采访过的一位从事创新性团队工作的劳动者对她吐槽,本来自己对团队工作充满热情,但后来发现只是“来自同事互相监督工作‘到死’的一种新手段”。

对于我们年轻人来说,BAT这些互联网大公司,已经算是非常不错的就业选择了。我有一位朋友,毕业之后家里安排进了事业单位,就是四个人一个办公室有人打热水有人领报纸的那种,但是她觉得实在是浪费青春,就辞职并且立志跳到大公司,去实现人性价值。也是她能力非常出众,很顺利了应聘到了腾讯的岗位。刚入职特别激动地给我发了好几个小视频,拍腾讯大楼里面的工作环境,说你看这是专门给员工用的咖啡厅,你看我们还有一座攀岩墙!还跟我感慨公司食堂提供夜宵,专门有好多胶囊房给员工睡觉,在健身房还能洗澡,完全可以不用回家啦。她当时跟我说哇腾讯真是太贴心了、太人性化了,方方面面都考虑周到了。结果工作了还没一个月就发现了,贴个JB的心,每天十七八个小时工作连轴转要把人熬死了,尼玛胶囊床的房再舒服,也没有真正属于自己的闲暇时间舒服啊。

我当时没想扫她的兴,后来跟她说羊毛出在羊身上,公司又不是做慈善的,那健身房的钱还不是你们的血汗铸就的?你看那夕阳下闪着光的多媒体室、咖啡角、胶囊床,像不像你逝去的剩余价值?

什么工作环境、扁平化管理、创新性团队,我给这些乱七八糟的公司新话束发明了一个名词——“工作主义景观”,这些都是幻象,但可以给劳动者一种“伪自由感”“伪阶级晋升感”,就像买了一个奢侈品包就感觉自己身份提高了一样。所以现在精神上的小布尔乔亚这么多也不是没有道理的,从生产工作到消费生活,全都是这种“景观洗脑”,这种糖衣炮弹真的甜啊。

(二)人力资源与公关部

我在《马云、传教士与996:意识形态的窗户纸,快要被捅破了》这篇文章中我提到过一句,人力资源部和公关部就是当代公司的组织部和宣传部,上一节中提到了当代管理学两大流派人力资源管理和企业文化,恰恰也就对应着这两个部门,说明这两种职业确实有其特殊性。

之前的文章中我说过一位朋友的同事通宵加班过劳死,然后他们公司的公关部通宵加班撤稿洗地。最近也发生了一个类似的故事:5月1日劳动节当天,蚂蚁金服总裁助理不幸过世,这个事件可以明显看到来自阿里巴巴的公关痕迹——所有大媒体新闻通稿的题目中,用的词汇都是“因病过世”而非“过劳死”,但是正文中前两段都会用“在所有同事与朋友眼中,毛军华的成就都是硬拼出来的。在中金公司,晚上10点,人都要下班了,他反而来公司继续加班。在蚂蚁金服常常工作到凌晨两点……”类似的描述。按照媒体的尿性,这种事情不会不想着怎么吸引眼球,如此齐刷刷地使用“因病去世”,明显就是“公关沟通”的结果,业内的明眼人都看得出来。

类似的,今年五一节劳动节的时候,我在微博科普了一下劳动节的来源——芝加哥大罢工和八小时工作制,然后这篇文章就被屏蔽了。五一劳动节期间管理员加班审查,屏蔽为劳动者合法权益呼吁的文章,这就是标准的魔幻现实主义。

你们看这些公关部性质相关的工作人员,是不是很像宫斗剧里面仆人:“老奴就是拼了这条狗命,也不能让主子的名声有一点玷污!”

人力资源部门也类似,我听过身边无数个朋友抱怨过,那群HR怎么想的,给员工的待遇和绩效能克扣多少就克扣多少,仿佛给公司省下来的钱能归他们一样。你要真说省钱,我们也就认了,有的时候尼玛不知道他们怎么想的,好像就是要从你身上“抠”下来点什么东西似的,比如你入职的时候HR给的offer是“数据分析工程师”,离职的时候同一个HR给开的离职证明就是“数据分析”;你入职的时候给你的title是“算法工程师”“架构工程师”,离职的时候可能就给你写前端、后端甚至于单单一个“工程师”;你入职的时候给你写“市场项目经理”“新媒体负责人”,离职的时候就成了“文案”“新媒体编辑”……这不是一个人或者两个人的刁难,而是整个职业普遍就出现这种状况,令人非常费解,那群HR图啥呢,就一个title,不输房子不输地的,就图个恶心你吗?

人力资源部门和公关部是两个非常有代表性的职业,但类似的情况并不仅仅在这两种职业中出现,他们呈现出这样“反人性”的特性背后有非常深层次的原因。

举一个类似的例子,游戏策划暗改数值的问题。比如热门手游《阴阳师》中,有一个免费的英雄两面佛,没玩过的朋友只用知道他非常厉害、而且不用花钱就能获得就好了。但就因为他免费,而且玩家用起来很有效,然后游戏策划就把这个英雄的属性削减了,还是不公开的暗地修改,直到玩家发现这个英雄没以前那么强了才意识到这一点。阴阳师类似的“暗改”比比皆是,网上专门有玩家做了一个长长的列表,有的时候是为了让你氪金,有的就是为了难为玩家,单纯增加难度,看起来除了恶心你真的没有其他任何作用。还有《逆水寒》这款游戏,有一个知名游戏主播就因为在游戏的一次比赛中被游戏运营恶心到了——同样也不是为了赚你钱,就是单纯的智障操作恶心你——于是直播删号、重铸装备以示抗议,这个差不多相当于直播烧钱烧了几十万,可见这位主播怨念之深。再比如经典游戏《魔兽世界》,在当年大家天天肝的时候,全世界就中国不推出月卡;等到了老玩家工作的工作、成家的成家,都开始休闲的时候了,网易就开始取消点卡,全面推行月卡。就是为了割韭菜脸都不要了,明摆着不把玩家当人看了。

游戏策划就跟我们上面谈的HR类似,一方面你割玩家这么多韭菜、你替公司省下这么多钱,这笔钱能道理手里么?要真讲道理这可能跟绩效挂钩问题我们玩家也认了,但是有一些就是为了恶心员工、恶心玩家的措施,损人且不利己,那是图啥呢?

就像我们所有人都经历过的:上学时候打饭的食堂大妈,乘一勺菜之后总是熟练地抖一抖手,三分之一的菜就这样掉了回去,而且一定会精准地抖掉仅有的一两片肉或鸡蛋。那说食堂大妈图啥呢?替食堂省下几片肉来?难不成她们还按手抖下来的肉算绩效年终奖?既然这种事情对于她们没有明显的收益,还要做出明显损害学生受益的事情,这背后有什么更深层次的原因么?

无论是公关部还是人力资源部,无论是游戏策划还是食堂大妈,都在自己工作中表现出了类似的特质,那么就说明这是一个值得分析的普遍现象,而这背后的根源,就是社会学家们所概括的“现代性”。

(三)现代性与大屠杀

著名思想家、社会学家、马克思主义者齐格蒙特·鲍曼,于1925年出生在波兰一个贫苦的犹太家庭,阶级出身让他成长为一名优秀的共产主义者,并在与纳粹德国的战斗中屡屡战功,成为了波兰最年轻的一批校级军官。但是此后的种种政治风波让他不得不背井离乡,在英国开始了对当代资本主义社会的研究,成为了当代社会学泰斗级人物和左翼思想界领袖,所谓“上马击狂胡,下马草军书”莫过于此。鲍曼有一部经典著作《现代性与大屠杀》,其中的理论就可以来解答我们关于游戏策划和食堂大妈的疑惑。

包括鲍曼在内的众多犹太学者,幼年时深受纳粹之害,成年之后自然就会去审视那一段历史:那群恶魔究竟想要什么呢?为什么是什么造就了这样丧心病狂的大屠杀呢?通过他们的研究就发现,背后不单单是一个“人性之恶”就能概括的问题。就像有参加了纽伦堡审判的犹太人会议说,受审的纳粹官员亲自主持屠杀了上百万犹太人,他本来认为这位一定是一个丧心病狂的恶魔,结果没想到他是个彬彬有礼的博士,在法庭上思路清晰言语敏捷地为自己辩护。这位犹太人就讲他的价值观受到了冲击,他无法想象面前这位才识出众的玉面郎君就是手上沾满了上百万生命的恶魔。鲍曼在书中也记载了:“经过对一百四十七家纳粹德国出版的医学杂志的编委会成员进行研究,结果表明,受到怀疑的生物医学家无论从什么标准看都既不像疯子也不是处在对其职业异常狂热之边缘的人。”

(在社交网络上被称为“最帅纳粹军官”的阿希姆·派普,以屠杀战俘而臭名昭著)

鲍曼认为,纳粹的大屠杀不仅仅是人性的悲剧,而是一起“绝对的现代性事件”。以科层制、效率原则、理性精神、科学管理为代表的“现代性”,才是大屠杀悲剧的真正根源。鲍曼指出,虽然现代社会在各方各面都进步了,但是唯独没有拒绝这种暴行的可能,相反成为了大屠杀的帮凶。

鲍曼在书中引用美国学者利特尔的描述:“死亡集中营并不是由文盲,无知和没有受过教育的野蛮人设计并建造的,它们的运行计划也不是由这类人策划的。屠杀集中营跟它的发明者一样,都是很多代人以来全世界最优秀的一个大学体系生产出来的产品。”在这样一种精心设计的现代体系中,人被异化成了机器,人没有自主感、没有主体性,人的思维、道德、精神都被所谓的“现代性”剥离了。大屠杀的行为就被拆分成了“流水线上的进程”:有的人负责挑选“不合规”的犹太人,有的人把犹太人赶进毒气室,有的人负责按下毒气按钮,有的人负责把尸体放进焚化炉。整个一项“屠杀”工作被无限精细拆分,所有人都没有杀人应有的罪恶感和灵魂上的折磨,都不用直面成千上百生命的消失对道德的拷问,因为他们仅仅需要直面整个过程的一小部分,就仿佛在流水线上拧螺丝钉一般,毫无感情,毫无波澜。所以那些集中营的纳粹军官在审判的时候都不会觉得自己有罪,认为自己不过是执行命令而已。

“理性之殇”的另一层意思是个体的人、本应理性的人,在这样一种体制面前,丧失了理性、反思性、道德性和批判性,无条件地接受体制赋予自己的一切,认为一切都是理所应当,心甘情愿被异化、被剥削——人,变成了工具。我在《当你在凝视朋友圈时,朋友圈也在凝视着你》《穿Prada的时尚女奴隶》这两篇文章中讲的是人面对消费主义、面对景观时丧失的理性和批判性,本文讲的就是人在生产领域丧失批判性是什么样的。诸如游戏策划、食堂大妈、公关部和人力资源部,都是在体制中丧失理性和批判性,而被异化、被工具化的代表——仔细反思一下,“老奴”为“主子”拼尽了狗命,为“主子”咬了多少人,图啥?值么?相信绝大多数人都有一个不一样的回答。所以鲍曼对于“现代性”的解药就是呼唤个体理性、个体批判性和道德性的回归,这与马尔库塞在《单向度的人》中得到的结论是一样的。

(丧失了反思性与批判性的游戏策划从不认为自己犯了错误)

“现代性”背后的一个根源就是现代“科层制”管理体系。科层制,特指下级对上级汇报负责的一种制度,最初只是用来描述政府官员,后来发现绝大多数的大型社会组织都适用。这一种负责和汇报制度就是把人变成螺丝钉的根源:上级让我做什么,我就做什么,我不需要思考我不需要批判,背后隐含的是对于“反抗”可能承担的代价。食堂大妈手抖一抖不是因为有多讨厌学生一定让学生吃不饱,有一定层面的原因是担心可能的来自于食堂经理的问责。

因此,游戏策划和食堂大妈们的根本动机有两种:一是来自于体制的异化,自觉接受了“工具人”的设定而把自己变成了机器——我打饭职业就是要手抖,我公关部职业就是要替主子咬人,从批判性的丧失变成了自发自觉的接受异化;另一种来自于对科层制的恐惧,潜意识中认为自己给学生多打一点饭,让游戏玩家更加便利,会存在被上级问责的可能性,于是也从批判性的丧失变成了自发自觉的接受异化,从一个正常的职业变成了以恶心他人为己任。

这些理论能够帮我们理解无产阶级运动中总会面临的“工贼”现象。

(四)“这就是工贼的报应”

鲁迅先生在《药》中寥寥几笔塑造了一个经典形象:牢头红眼睛阿义: