☀弘扬“江夏”精神,挖掘“黄氏”文化,继承优良传统,传承家族美德!

定期推送黄氏家族文化,黄氏家族活动,黄氏家族风采,黄氏宗亲交流,黄氏宗亲资源共享等诸多优质内容,重服务黄氏家族的平台!

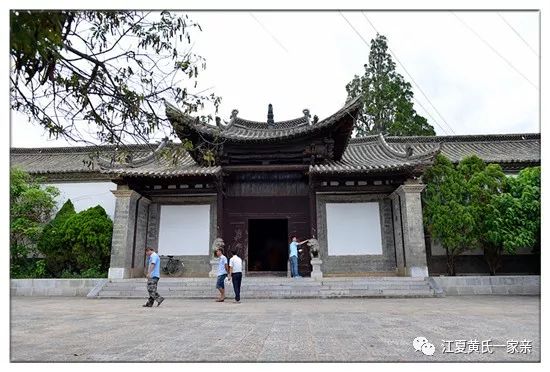

建水县西庄镇新房村,已经有130年左右历史的黄氏宗祠依然维持着它的旧貌,雕梁画栋,富丽堂皇。门口处的石狮子栩栩如生,与其旁边的一对石鼓门当一同把守着这座老屋,迈过门槛,依然能够感受到黄氏家族在百余年前的家族盛况。而黄氏宗祠内“凤在上,龙在下”的旧式木雕,更是让人称奇。

黄氏宗祠内“凤在上,龙在下”的旧式木雕让人称奇

百年宗祠典故多

黄氏宗祠位于新房村西北面,坐西北朝东南,始建于清光绪十八年(1892年),占地约5000平方米。整个宗祠为二进院建筑,共有六个天井,正殿、中殿和前殿为单檐歇山顶瓦屋面,两边侧殿为卷棚顶,厢房为单檐硬山顶,正殿及中殿均为抬梁式七架梁结构,前院左右两边各由一面花墙、正殿和中殿均为三开间两进间,大门口有石狮柱础及石鼓两面。宗祠内木雕、石雕、砖雕随处可见,庄严肃穆,气势恢宏。

气势恢宏的黄氏宗祠

龙凤呈祥,在许多传统建筑中,龙与凤是不可或缺的重要元素,龙为阳,凤为阴,只要龙和凤在一个画面,大都是龙居中、居上,凤居偏、居下,而且多是龙比凤大。但黄氏宗祠中的龙与凤却与人们常见的龙凤造型有所不同,立柱等许多关键位置的木雕装饰都是“凤在上,龙在下”,这又是为什么呢?看守宗祠的黄兴黎说,黄氏宗祠兴建时期正值光绪年间,当时正是慈禧太后把持朝政时期,为了显示她至高无上、唯我独尊的显赫地位,便下令全国新建的建筑采用“凤在上,龙在下”的形式。据说,慈禧太后还将这种个性展现在她陵寝的石雕工艺上,许多雕刻出现了“凤在上,龙在下”、“凤在前,龙在后”、“一凤压两龙”的图案,深思其寓意和当时的历史,真是耐人寻味。

黄氏宗祠内最奇特的建筑是两面索大的镂空透明照壁墙,将三个院子隔开又相连,这样不仅透气、采光好,也减轻了空间压抑感,使宗祠的威严性与实用性通融。黄氏后人黄兴黎告诉我们说,这种透明照壁的使用,是黄氏宗祠开了先河,后来被很多人家与祖祠模仿,成为了照壁设计的经典。

黄氏宗祠前院古朴的花墙

在百年宗祠中抚摸过历史的痕迹,走出宗祠,门口的一对石鼓门也吸引了许多好奇的目光。黄兴黎说,门当石一般放置于古代汉族传统建筑大门两侧,用于显示古代标志主人等级和身份地位的门庭装饰艺术品。“古代人们经常说‘门当户对’,其中的‘门当’就是说的这对门当石。”黄兴黎说,门当石的样式不同,屋子主人的等级和身份地位也就随之不同,因此在古代,只要看一眼门当石是否相配,就能知道两家人的等级和身份地位是否大致一致。这也就是“门当户对”的由来。

宗祠内还有几棵古树,其中一棵最老的柏树已经有六百余年历史,黄兴黎告诉我们说这座宗祠虽然只有百余年历史,但在这之前还有宗祠的,只是毁于了云南历史上一次大的动乱事件,现在的宗祠只是在原址上后建的。

黄氏宗祠大门外的门当与狮子柱石,具有鲜明的清末民初建筑风格,特别是门狮子的设计很巧妙将柱石融为一体,既美观又实用,虽历经各种动乱,也能完整的保留下来,这对狮子也是整座宗祠的点睛之笔。

百年宗祠中抚摸过历史的痕迹

新房村里看老房

漫步新房村中,随处能够偶遇保存至今的百年老屋。这些老屋有的还在使用,世居其中的村民大多已经老迈,有的已经大门紧闭,门前芳草萋萋,只留古色古香的碧瓦朱檐向人们诉说着当年的辉煌,而有些则已经破败不堪,只留断瓦残垣,向人们展示着岁月的无情。

安逸的乡村生活

位于建水县西庄镇新房村委会老易屯村,横跨泸江河东西两岸的乡会桥是许多村中老人最爱闲坐看时光的地方。乡会桥占地面积700平方米,因封建社会科举乡试、会试的蔚然兴起而得名,为建水古桥中唯一的廊桥。乡会桥的楼阁建筑布局,为东西对称的横向重檐硬山楼阁,以纵向单檐巻棚屋顶建筑,过渡到主体建筑的纵向重檐硬山建筑楼阁——文星阁,体现了文星阁“居中为尊”的地位,构成乡会桥楼阁一高二低、两横三纵、大者居中、主次分明的外观特色,使桥阁浑然一体。

数目众多的老屋,使新房村成为一座历史文化宝库

位于乡会桥西端的乡会镇公所,与乡会桥一样具有传奇色彩。1949年,中共建水县委发动各区党员在滇南游击队武装的配合下,里应外合,夺取原乡会镇公所的枪支弹药,占领乡会桥,发动并举行了乡会桥武装起义,打响了中共建水县委武装解放建水的第一枪。“乡会桥与乡会镇公所”因此成为中共建水县委发动并举行乡会桥武装起义旧址。

建水逆天黄氏宗祠,凤上龍下,几处亮点匪夷所思堪称古建经典

点击【江夏黄氏一家亲】关注 ☀弘扬“江夏”精神,挖掘“黄氏”文化,继承优良传统,传承家族美德! 定期

打开APP阅读更多精彩内容