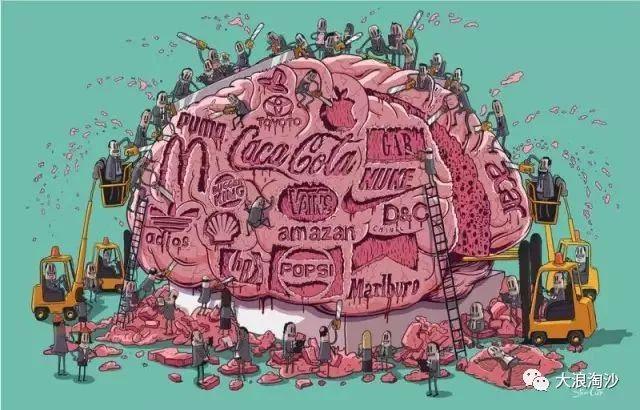

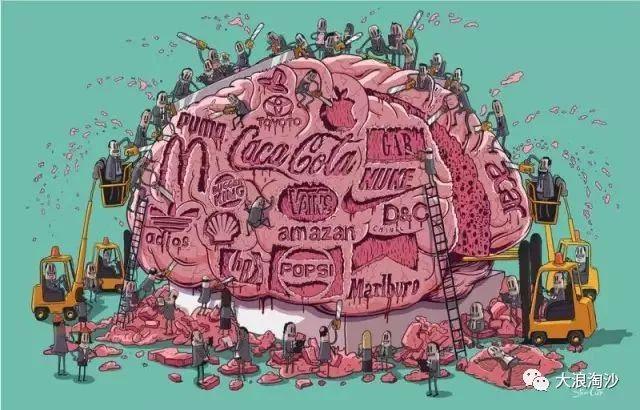

之前在等文章中分析了消费主义和景观社会的相关理论,虽然诸位先贤有着不同的解释方式和理论构架,但反应社会问题的本质,都是相通的。本文做一个总结性的提炼。

构筑一个消费主义的神话世界,主要分三步走:

第一步:制造意义。

在工业时代,消费是生产的实现部分,是依附于生产,生产赋予了商品怎样的品质、功能、效果,那么消费就是这些的实现。但是,在后工业时代,消费不再是生产的依附、不在以生产实现为目的,而被赋予了一种独特的意义——即消费本身的意义。这一种意义成为了消费的目的,用鲍德里亚的话讲是:“消费主义时代的消费不再是针对实体的消费,而是针对于意义系统的消费”。

对于我们消费者来说,我们已经不仅仅是在消费食物、衣服、日用品等, 而必须接受“某种话语权下构建的意义体系”与物品本身的绑定, 这一种体系规定着物体额外的实现与功能。也就是说我们的生产物品想要变成消费品,必须先经过这一种意义体系的构建。于是,被消费的不再是物品, 而是人与物品之间的被构建的意义本身。这一种“意义”可以是某种被激发的需求,可以是某种价值实现,也可以是身份和等级的象征,亦或者就是一种特定的生活方式甚至集体仪式。

鲍德里亚在《消费社会》中写到:“消费者与物的关系因而出现了变化:他不会再从特别用途上去看这个物,而是从它的全部意义上去看全套的物。洗衣机、电冰箱、洗碗机等,除了各自作为器具之外,都含有另外一层意义。橱窗、广告、生产的商号和商标在这里起着主要作用,并强加着一种一致的集体观念,好似一条链子、一个几乎无法分离的整体,它们不再是一串简单的商品,而是一串意义,因为它们相互暗示着更复杂的高档商品,并使消费者产生一系列更为复杂的动机。”

这一种“意义”,用鲍德里亚的话讲叫做“符号”,用居伊·德波的话讲叫做“景观”,它们都是被构建的超出于本质的幻象。同时,普通人也把自己的“意义”与这诸多消费品所绑定,一个人的自我实现被消费起什么级别的商品、买得到什么样的服务仅仅联系在了一起。

于是,消费主义时代的消费已经不是根据商品的使用价值进行, 不是商品的实际有用性, 而是符号赋予的意义,一种针对消费者内心欲望特定的编码系列:“需求瞄准的不是物……满足首先具有附着这些价值的意义”——比如声誉、地位、欲望等符号系统。

因此,从更深层次的根源上来说,这个“意义”是唯心主义的,而非唯物主义的。是你自己定义了这个“意义”而这个“意义”又反作用于你,是“你觉得”这一件商品如何贵重、如何诱人、如何想拥有,而并不是这件商品真正有多好。

第二步:制造稀缺。

制造出了诱人的符号与景观还并不足够,消费主义还通过一系列组合拳激发人们的购买欲,首先就是制造稀缺。

安东尼·吉登斯的经典教材《社会学》中,有一节专门讲解了生活资源私有化后带来的影响:

中午的太阳光直射在面对成百上千示威者的一大批防暴警察身上,这些示威者不满于将他们的水费增长到超过三分之一的提案。过了一会而,一个身着制服的警察骑着马喝令,然后警察们冲上前去开始同手持武器的联合者混战,这一混战导致很多抗议者流血、断肢。

这是从好莱坞最新上映的电影中剪出的一个片段吗?很不幸并不是。这是发生在玻利维亚第三大城市科恰班巴的一个真实事件,在那里美国工程巨头——柏克德的子公司掌管了市政供水,并且提高了水费以至于最贫穷的家庭无法支付。

这就是著名的玻利维亚自来水危机,这背后是新自由主义对于拉美人民的累累血债。玻利维亚位于亚马逊河平原、拉布拉他河平原与安地斯山高原,境内主要河川约270条,大小湖泊有184座,另有湿地260处。但是上世纪九十年代之后,这样一个水资源丰沛的国家却频繁遭受供水短缺的困扰。原因就在于1997年,玻利维亚政府从世界银行拿到“支援发展中国家建设”的贷款,美其名曰“为玻利维亚进行自来水现代化系统”,但是一个必要条件就是玻利维亚政府必须将自来水产业私有化。于是,玻利维亚政府将科恰班巴的自来水公司卖给美国柏克德公司;另外两座大城市拉巴斯和埃尔阿尔托则卖给了法国苏伊士公司。

跨国资本接管了玻利维亚自来水之后,立刻将水价上调200%,半年之后又再次上调三分之一。纪录片Water Rising就展现了水资源私有化后玻利维亚人民的悲惨遭遇:“当地居民如果想得到自来水服务,就须向供水公司缴交440美元的接驳费,面对高昂的费用,百性根本难以负担。再者,供水范围有限,很多远离城市的地方没有接驳水管;亦因为這些边缘地区大多是贫民的居住地,无能力负担接驳费,所以供水公司也不愿意扩张供水范围。因此,能够使用自来水的居民人数很少,其他居民只好到处寻找水源,例如从河流或外露水管提取水源。即使水里充满昆虫、污垢、难闻气味,百姓也无可奈何。”

甚至连医院都难以幸免:“Hermes Fabio Mendoza医生的医务所同样需要购买饮用水,他说出售饮用水的卡车每天驶往民居贩卖,于是他驾车走过高低凹凸不平的路,寻找这些水车。可惜卡车的水供应有限,不是每次都可以买到足够的水……”(https://www.jianjiaobuluo.com/content/2196)

这就体现了资本的荒谬:为了自身的增殖,资本有一种把原本丰富的资源变得稀缺的“特殊能力”。

这一种“特殊能力”就是消费主义的重要手段。原本可以正常生产的产品以限量发售、饥饿营销等手段,这就为商品赋予了不同的“意义”——通过稀缺制造欲望,通过欲望哄抬价格,最终资本赚得盆满钵满,本来被隔了韭菜的消费者还会“感恩戴德”:看我抢到了哎,虽然说多花了十倍的价钱,但是能买到就很开心哎。

近期比较有典型的事例就是星巴克的猫爪杯,一个杯子卖出了上千元,许多人为了抢购杯子甚至打了起来。当初关于猫爪杯网络上热议地沸反盈天,但现在看网友们基本都没啥印象了,因为这件事情太过于稀松平常了,每时每刻都在我们生活中上演,一切“限量发售”的商品都是这个套路,比如已经炒到天价的运动鞋AJ系列、yeezy系列等,发售价都是一两千,但很快都炒到大几千甚至上万。去看看美国人民抢购新鞋的场景,不比我们买星巴克网红杯好多少。这其中的诀窍就在于“限量”——制造稀缺,就是给了消费者一个普遍的心理暗示——你再不买就没了,于是一个最关键的问题:你是否真正需要这一件东西,早就被抛到脑后。

当一旦扎堆购买的风气兴起之后,又会给消费者形成第二重心理暗示:这么多人买,那一定就是好东西,我要不买就亏了。这就是消费主义和景观社会强加给我们主观意识的,利用了消费者普遍的从众心理,并形成了一个完整的流氓逻辑链:很多人买那一定是因为“好”——既然“好”,那么贵一点也无所谓。现实生活中,许多网红餐厅、网红奶茶店都会雇人排队;一些热门景点、商圈的餐厅,会故意慢上菜,营造出很多人等位的景观,为的就是制造一种稀缺感。

第三步:制造需求。

意义系统是高维的构建,制造稀缺是低维实践,这二者最终都指向一点:激发普通人的消费欲望。

复杂的意义造就了复杂的动机,频繁地稀缺让人们机械的形成了无意识跟风购买的习惯。消费主义通过符号、编码和稀缺制造出来的暗示性结构意义和符号价值,激发着人的消费欲望,这是一种“深层次心理筑模的下意识统治和支配”。哲学家、精神分析大师拉康有一句名言:“人总是欲望着他者的欲望”,广告和大众传媒的示范效应可以最完美地激发出这种欲望,并通过让一个符号参照另一个符号、一件商品参照另一件商品、一个消费者参照另一个消费者。就是消费主义制造需求的最主要手段。

说白了消费主义的戏法就是一条“暗示意义链”——“对自己好就买买买”“买了这个,你就成为更好的男/女人”“不买XX,你996辛苦工作是为了啥呢”,并把人生意义、价值实现、地位身份、愉悦快感等诸多元素与消费绑定,最后通过媒体、广告、网红示范进行铺天盖地的“无意识的劝诱”。

最经典的消费主义戏法莫过于“凡勃仑效应”,即一件商品价格越高,消费者购买的欲望就越高。因为话语和编码体系在人脑海中潜移默化地植入了“贵的=好的”这样的潜意识,农业时代和工业时代追求“物美价廉”的价值观基本被完全摧毁。消费不再仅仅用来满足于个人需求,而是如同体育比赛、个人荣誉一样,成为了一种“竞争”,通过你人与人之间你追我赶的攀比与炫耀,与社会中形成了一种自发的“无意识的纪律”。

对于“网红杯子”“网红店”“网红奶茶”趋之若鹜的消费者,就是《乌合之众》里分析的现象:人一旦进入了群体,他的性质就会发生了变化,他就不再是一个“人”了,而变成了一个“群体中的人”。“群体中的人”的人有两个特点:首先是个人个性的消失;其次是他们的情感与思想都在关注同一件事。因此,他们就会产生共同的心理——集体心理,即当他们成为群体中一员的时候,他们的情感、思维和行为与他们单独一个人的时候迥然不同。在群体心理中,最突出的特点是智商被削弱了,作者勒庞认为:“人民群众”绝不比任何一个人更聪明,反倒是他们的愚蠢是有目共睹的。

在集体中,无意识主宰者这个有机体的活动。群体的情绪会相互传染,这些传染一旦扩散,就会演变成群体性催眠,直到这种群情绪主宰整个集体。在群体中,大脑的理性活动被抑制、正常的思维活动被麻痹——只听命于他的脊椎神经所接收到的外部信号。群体中个人智力泯灭存在着以下四个阶段:第一个阶段是自我意识模糊;第二个阶段是独立思考能力下降; 第三个阶段是判断力与逻辑在暗示与传染的作用下趋同一致; 第四个阶段是残存的智力品质被彻底反噬。作者认为,只要群体出现,它就必然是偏执的。群体只要知道简单而极端的感情,对于别人提供给他们的各种意见、想法和信念,他们或者全盘接受,或者一概拒绝,将其视为绝对真理或绝对谬论。

人的欲望被无止境的需求所充斥,从客观角度来源于消费主义的洗脑,从主观角度还是我们以前讨论的原因:后工业时代的“单向度的人”——人们丧失了批判性,无条件全盘接受外界所灌输的一切。人们不会反思自己真正需要什么,不会反思商品是否真值这么多钱,在消费主义的河中漂流,甚至不需要学会游泳。

鲍德里亚就举过例子,在广告中是怎样对男性和女性进行区分制造需求的。男性的广告策略是“高标准范例”:成功、果敢、高尚、成熟、有统治力、忠诚与责任、睥睨众生等等。因为“当代的优秀男人是高要求的,他不允许自己有半点欠缺,他不会忽略丝毫细节。他之所以成为“选择”并不是出于被动,也不是由于自然的恩赐,而是某种选择性的实践……竞争性和选择性的品德:这便是男性范例的实质所在。”——这就是男性主导社会的必然产物。

而女性的广告策略则是“自我取悦”,对此鲍德里亚指出:“女性只是为了更好地作为争夺对象进入男性竞争才被卷入自我满足之中的(自我取悦为的是更好地取悦男性)。她从来不参与直接的竞争(除非是与其他女人争夺男人)。假如她漂亮,也就是假如这个女人有女人味,她将会被选择。假如男人是真的男人,他就会像选择其他物品/符号(他的车、他的女人、他的香水)一样选择他的女人。在自我满足的旗号下,女性(女性范例)在一套完善的“服务”中被间接地贬低。她的决定并不是自主的。女性范例更多地催促女人进行自我取悦。这不再是选择件、高要求,而是严格的讨好及自恋式关切。说到底,人们仍然要求男人们扮演士兵的角色,而让女人们与自己的玩具戏耍。”这与我们在这篇文章中所探讨的内容是一致的。

在制造了消费时代的三驾马车背后,是消费主义带给我们的三重幻境。

第一种,伪自由感。

我买买买是我的自发自觉自愿,这件东西真的好看/好吃/时尚,此类观点的背后,都隐藏者消费主义隐蔽的精神控制。

诚然,每一个消费者都可以自由地选择是否消费或者消费什么商品,但是,很多消费冲动完备的“大众传媒流水线”——广告、社交网络等制造的视觉冲击与景观洗脑来产生的欲望,消费者不停地受到来自资本的消费驯化和消费培训,潜移默化地接受了消费主义文化的主导,于是看似自由自主自发自愿的消费行为,确是一种隐性的“永远的被迫消费”。

鲍德里亚指出:“恰恰相反,消费是用某种编码及某种与此编码相适应的竞争性合作的无意识纪律来驯化他们;这不是通过取消便利,而是相反让他们进入游戏规则。这样消费才能只身替代一切意识形态,并同时只身担负起整个社会的一体化,就像原始社会的等级或宗教礼仪所做到的那样。”“符号的操控之所以特别有效,关键在于符号形式对于整个社会过程的作用大多是无意识的。”

“消费=快乐”“买买买=对自己好”就是长期以来的心理暗示形成的消费主义洗脑。于是当代年轻人一方面沉迷于“何以解忧,唯有剁手”的感官愉悦,另一方面遭受着商品高溢价和自身低购买力的痛苦,结局难逃精神分裂和主体性的迷失。

基于此,消费主义所传递的“个性化”理念同样是伪概念。广告等“消费驯化”手段会把时尚、个性、美与商品联系起来,而个性的获得事实上就在于自己消费的物品不同于他人消费的物品之中, 这使得“个性”永远与消费物的获得具有同构性特征,并非真正属于你的“个性”,而是一个被规训被异化的结果,是另一个层面的“伪自由感”。

第二,伪平等感。

消费主义给人一种错觉:你能买买买,我也能买买买,你可以购买这件商品,我也可以购买这件商品,于是我们在这件事情上是平等的。当然,就从购物这件事情上来说,在形式上的确是“平等”的:不管你是谁,只要你付钱,就能把这件商品拿回家。但是我在《生而贫穷》第四章中讨论过高考的问题,许多人都认为考高是最公正、最公平的手段——看起来确实如此,所有人都是一张卷子,用分数说话。但是高考背后的教育资源是不平等的,城市和农村是不平等的,不同地域之间是不平等的,不同家庭条件的考生是不平等的。同理,人们在消费行为时的平等,不能掩盖背后整个社会巨大的不平等。

很简单的道理,你买一个奢侈品包包可能半条命都没了,真正有钱人拿爱马仕当编织袋,而最顶级的富豪已经不需要奢侈品这种符号来标榜身份了——虽然你们购买奢侈品的这个行为绝对是平等的。鲍德里亚也将消费行为与教育相类比:“事实上,消费的意识与学校意识一样,都很好地起到了这个作用(即人们在电动剃须刀和汽车面前完全平等一就像人们在看书写字面前完全平等一样)……(但是)消费并没有使整个社会更加趋于一致,就像学校并没有使大家获得一致的教育机会一样。它甚至加剧了其分化。”

第三,伪阶级晋升感。

消费主义的诱人之处就在于这样的幻象:“我买得起XX商品”“我与所有使用XX商品的人在同一地位”。这就是为什么很多住合租房的年轻人,砸锅卖铁都要购买奢侈品,因为奢侈品可以穿出去带出去,你住出租房地下室没人知道。

众所周知一些奢侈品的质量并不是很好,但就是通过给购买的人一种“我很有钱”的符号才支撑起它高昂的定价。更有趣的是“轻奢”这一说法,装逼中透露着一种贫穷,明显就是为经济实力并不是很好,但又渴望通过消费的游戏实现自我价值兑现与地位晋升的年轻人量身定做的。所以这就是消费主义时代的荒谬,这是一个人人追逐符号,而符号又被人为变成稀缺的游戏。

这个游戏就好比皇帝的新装,就差一个小孩子大声喊:“白T恤上印个logo,又不时尚又不潮流,看着还挺丑,花那么多钱买的人是不是蠢啊?”“买个几万块的包包并不能显得你很‘尊贵’,有文化有内涵有道德的人才最‘最贵’。”我现在就是这个小孩子,也想劝劝那些“穿新装的皇帝们”:虽然刚刚意识到自己是裸体确实很窘迫,但是尽早从这个消费主义的迷局中走出来,过上一种不追求符号去追求本质的生活,你会发现日子会过得无比的轻松。苦口婆心,诚意推荐,看看自己是不是光着身子吧。

关于消费主义的讨论就比较完整了,我们来看看消费主义的“三三制”:营造消费主义幻象的三驾马车——制造意义、制造稀缺、制造需求;消费主义的三大幻境——伪自由感、伪平等感、伪阶级晋升感;消费主义的三大影响——消费降级、审美滑坡、多元化的丧失。(相关文章:)

而这背后的的一切,是资本主义的精神奴役,这一种奴役不是暴力的手段,而是一种隐性的控制。就像居伊·德波所描述的景观社会:它既不是暴力性的政治意识形态,也不是商业过程中看得见的强买强卖,而是“在直接的暴力之外将潜在地具有政治的、批判的和创造性能力的人类归属于思想和行动的边缘的所有方法和手段”。这一种控制不是枪炮、监狱、皮鞭或秘密警察的压迫,而是一种更温和、更便捷、更有效的手段,让人匍匐于消费幻象所构建的皇帝的新装与通天塔中,自觉自愿地奉献着自己仅有的剩余价值。

鲍德里亚有着同样的观点,他认为消费社会中消费主义通过伪自由感、伪平等感对所有人进行意识形态的支配,而多重的幻象很好地消磨了人的独立意志和反抗精神,人们在灯红酒绿的幻象与景观中愉悦自我、麻痹自我,构筑了一个牢不可破的资本囚笼。因此马克思的革命方式在当今时代已经失去作用,传统的无产阶级早就被消费行为分化瓦解,受压迫团体已经几乎不可能再次团结起来。最终社会达到了一种“宁静”,但这种宁静“需要永久性的消费暴力来维系”,而且这是有史以来威力最大的暴力,因为它“无主体无目标无对象”,寄居于最隐蔽最不被察觉之处。