清朝光绪十年(1884年)年底,清庭颁发上谕,设置成立甘肃新疆省,任命了甘肃新疆巡抚(刘锦棠),新疆布政使(魏光焘)。此次新疆建省,废除了伯克制,裁汰了驻扎大臣,厅、府、州、县实施具体管理,与内地各省行政制度相同。

建省后的新疆废除了伯克制,成为伊犁将军、参赞大臣、陕甘总督、甘肃新疆巡抚共治格局。由甘肃新疆巡抚管辖布政使(管辖行政事务)、镇迪道(1910年改称为提法使衔、管辖司法事务)等。

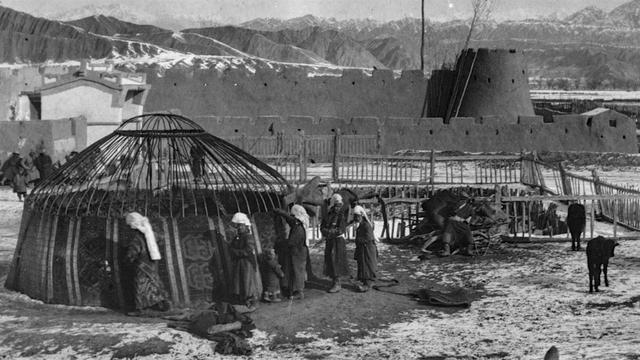

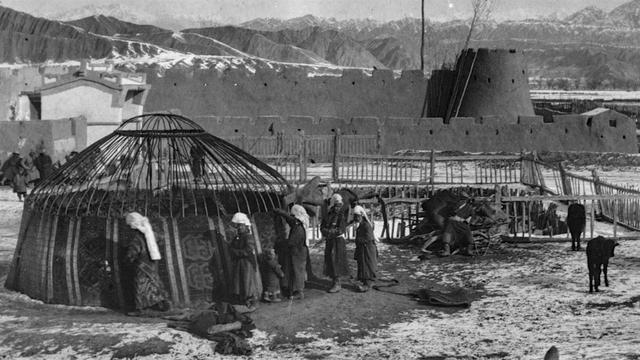

在新疆绿洲盆地里,十分缺乏大、小优质木材,更没有石材等建筑材料材料,只有黏土大量存在。当地的人们成功地用生土建造了各种建筑。因为当地的少雨、无雨,气候干旱;生土建筑的坚固性、耐久性得以发挥。新疆原生土民居、全生土民居、半生土民居的性能和造型为世人所惊叹。

天山东西二千五百余公里,南北宽二、三百余公里,东至星星峡、西至中哈边境,在境内绵延一千七百公里。它的占地为五十七万多平方公里,为新疆总面积的三分之一。天山山系由三列山脉构成,分别为:北天山、南天山、中天山。山地、盆地(山间)、平原(山前)组成山体。

清朝统一新疆后,屯田获得很大发展。全疆屯田点密布,形式种类多样。有:兵屯(包括旗屯),民屯(户屯)、回屯、遣屯等。兵屯,就是利用驻防军队开展屯田生产。清朝在新疆统一后,从内地调集(数万)汉、回族绿营军队,他们在天山北部地区携家眷,长期集中驻防。

民屯是(汉、回族)农民的屯田点。清朝在新疆统一后,为加速该地区的开发建设,颁布了很多优惠政策,动员和组织内地农民到此屯田。其中,官府提供车辆、沿途生活费用,并派专人护送到屯田地。到达屯区后,官府提供房屋、土地、口粮、种子、农具等等。

农民所垦种之土地,6年时间不纳税,全部收入归己;鼓励农民大面积的垦种土地,多垦种的土地,长期不纳税。在清廷的鼓励、支持下,内地(特别是新疆附近地区)贫苦农民群众,纷纷大批迁至屯田区,他们开荒种地,逐渐成为新疆农业生产中的主要力量。

遣屯(犯屯),就是内地到新疆服刑的人员进行的屯田。清朝乾隆二十一年(1756年),清廷首次将内地重罪犯人发遣到新疆哈密屯田。自此之后,陆续又将犯人发遣到乌鲁木齐、巴里坤、昌吉、乌苏、玛纳斯、精河、塔城、伊犁等地。

旗屯,就是驻疆的八旗部队进行的屯田。内地清军的满、锡伯、索伦(达斡尔)、蒙古(察哈尔)等旗官兵移驻新疆,长期携眷驻防。满族部队专门进行训练、巡边,其它部队都要自耕自牧自食。清庭实行因俗而治、分而治之,对各民族施行多样的管理、统治政策。

它是对原有的各民族管理体制加以改革,以适应国情、利于清朝统治。清末时期,新疆已开垦出的熟田 (有水可灌溉)百余万亩,人均拥有优质(旱涝保收)农田五亩,超过(同期)全国人均耕地面积的1倍。【天山老照片,1902年--1908年。摄影:Merzbacher】