在香港上环的太平山区,坐落一座建于1906年的英国爱德华式两层建筑,昔日曾是港英政府所设的细菌学检验所,1990年列为法定古迹,1996年活化为香港医学博物馆。在建筑的东南侧,竖立亚历山大‧耶尔辛(Alexandre Yersin, 1863-1943)的铜像,以中英法三文介绍这位终其一生在东亚殖民地工作的法籍医学家:

医生,微生物学家,曾于法国巴黎巴斯德研究所受训。1894年香港爆发鼠疫期间,在香港发现鼠疫杆菌为鼠疫的根源,奠下治疗鼠疫的基础,裨益数以百万计的人类。此碑为纪念这位伟大的科学家及香港大学—巴斯德研究中心为香港、法国两地传染病学开展的长久科学合作而立。其矗立于今天的香港医学博物馆,正是昔日爆发鼠疫的旧址。让我们纪念有志之士一同为社会所作出的贡献。

此铜像蒙:

香港特别行政区政府食物及卫生局

局长周一岳医生

法国驻香港及澳门总领事戴博先生

香港医学博物馆学会董事侯励存医生

香港巴斯德研究中心行政总监Roberto Bruzzone博士

莅临揭幕

藉此纪念香港与法国相交160周年

二〇〇九年七月十五日

耶尔辛医生铜像

Alexandre Yersin

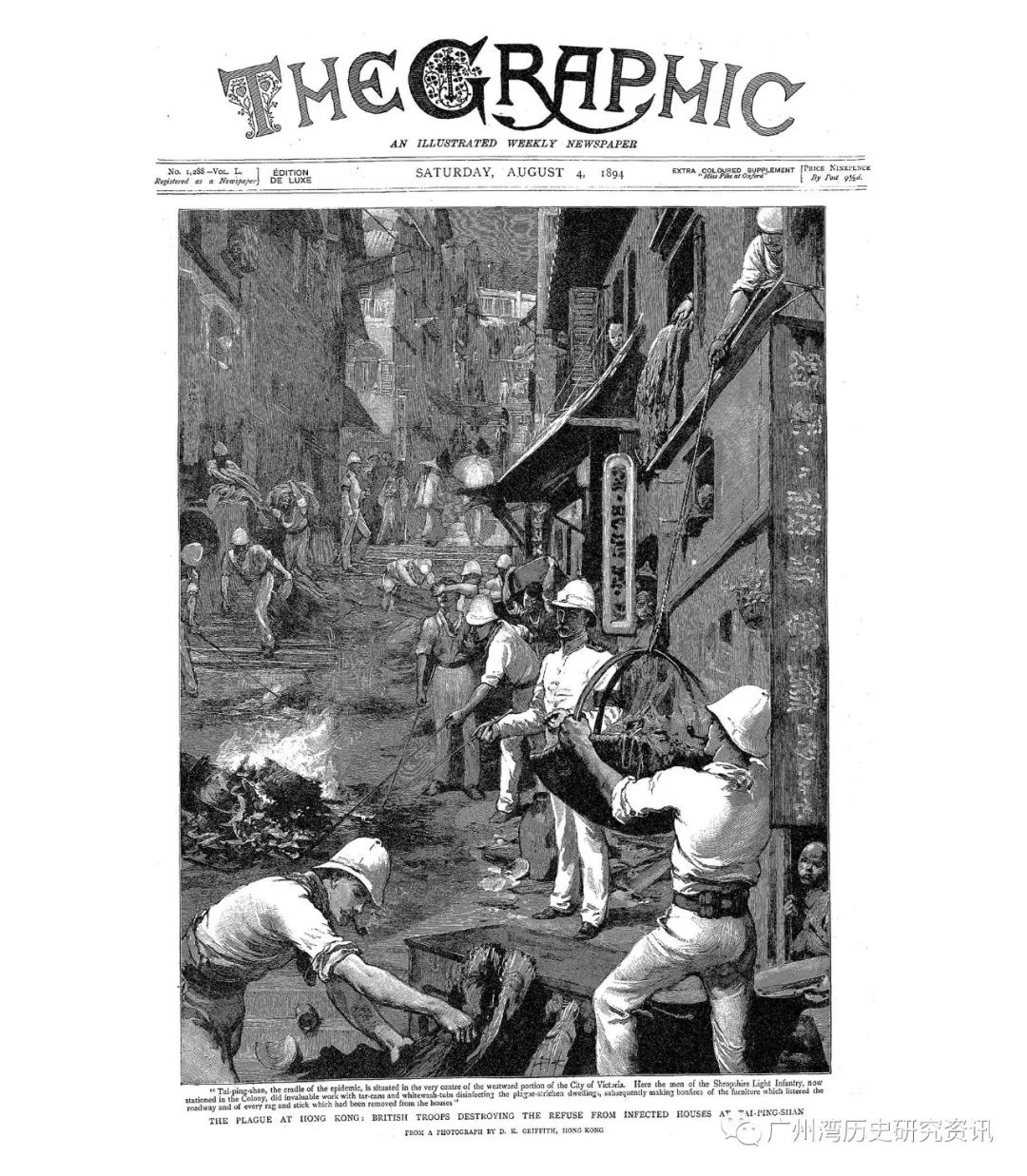

研究香港医学史的学者多强调1894年鼠疫的划时代意义——港英政府不得不正视对华人的医疗政策,以“卫生”之名强势介入华人社区生活;也是十九世纪下半叶以来英国在港官员及部分传教士、医护人员力图改变华人对西医医疗态度的一次催化。[1]但在此时,西方各国医学界仍未明白鼠疫的病源,而这种可怕传染病已随着通商口岸的开放,从海外传入并肆虐中国沿海多地。这场鼠疫自五月爆发,短时间内造成二千多人染病死亡,处于危局当中的港英政府不得不向殖民扩张的竞争对手法国求助。

1894年香港爆發鼠疫,港英政府派兵拆除太平山華人社區

十九世纪英法两国先后占领东亚多处殖民地(英国占领海峡殖民地、香港,法国占领越南),面对当地的热带气候,热带风土与寄生虫相关的研究成为殖民医学(colonial medicine)的重心,殖民地政府大力推广西方医学,聘请医生和医学家到当地服务。刘士永认为,对于殖民地的卫生治理,等于向列强展示帝国的科学实力。[2]英法两国在殖民医学上的张力,正正反映在1894年鼠疫,其中的关键人物就是耶尔辛。1889年,耶尔辛辞去巴斯德研究所的工作,登上法国马赛至越南西贡的轮船,其后长期定居越南。1894年,耶尔辛正式加入法属印度支那政府成为一位医务官员,而其首府河内屡次遭受鼠疫袭击(法国占领北圻地区的先锋Paul Bert于1886年染上痢疾而死,加深殖民当局对传染病的重视),法国官员迫切寻找对付疫病的良方。因此,藉着当港英政府寻求外界支援的良机,印度支那当局于当年6月派出耶尔辛到香港研究鼠疫,以图发现预防方法。

国力迅速增长、谋划对外扩张的日本也加入到这场殖民医学的竞争之中。同样曾在德国留学的日本微生物学家北里柴三郎(1856-1931)率领一队研究人员来到香港,得到香港医官的大力配合,已经抢占研究先机。耶尔辛在简陋的环境下解剖尸体采集样本,不久之后便向英国当局提交报告,发现鼠疫经由一种杆状细菌传播,终于揭开了鼠疫病源之谜(数年后医学界发现鼠蚤是传播媒介,并成功研发鼠疫疫苗)。几乎与此同时,北里柴三郎也对外宣布这一发现,“到底谁先发现鼠疫杆菌”一度成为争论不休的医学界公案。

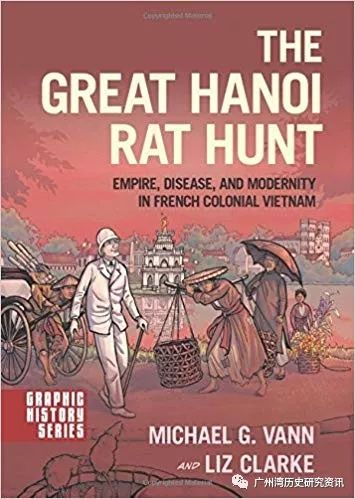

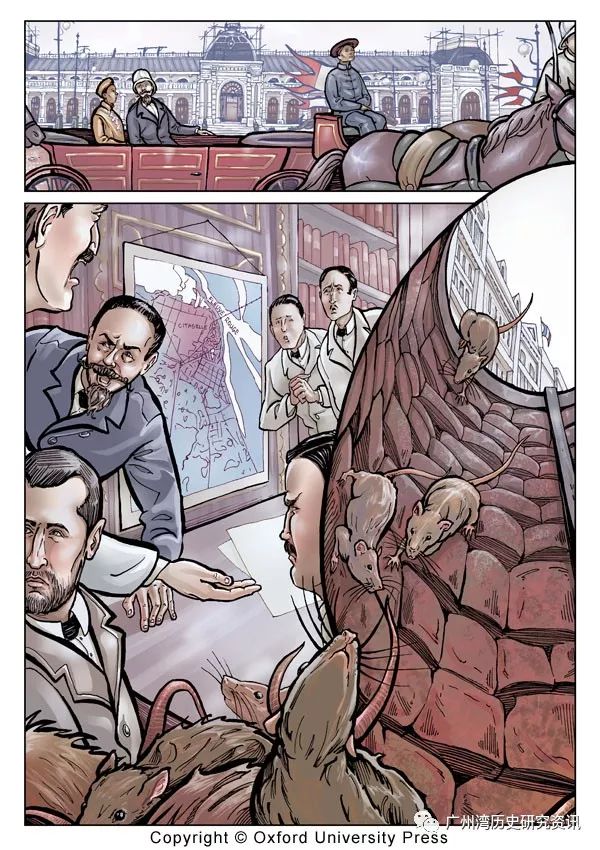

1895年,耶尔辛返回越南,在海滨城市芽庄悉心经营巴斯德研究所,此后还得到印度支那总督保罗‧杜美(Paul Doumer)重用,委任他在河内创办一所医学院,以培训当地医学人才。耶尔辛的卓越研究和重大发现固然有助于法国当局预防传染病,由此发展的殖民医学也成为殖民者大力推广“现代性”的宣传口径和手段。20世纪初,法国当局为了筹办河内博览会和建设城市而大力整治卫生,将越南人和华人聚居的旧城区视为肮脏的疫病之源。为了利诱当地居民参与灭鼠行动,法国当局悬赏捕鼠却又遭到戏弄,体现当地社会对殖民管治的抵抗和排斥,也说明自诩的“文明”的法国人难以通过官僚机构俘获民心。美国历史学家Michael G. Vann在其近著中放眼全球史观,收集法国和越南多方史料,以图像历史(由画家绘制漫画)的趣味方式展现这一系列的精彩故事,从而提醒读者思考殖民管治与当地社会的复杂互动关系。[3]

The Great Hanoi Rat Hunt 封面

书中漫画之一

如今到访香港医学博物馆,瞻仰耶尔辛的铜像,阅读上述的表彰铭文,只见一派祥和,已很难想见一百多年前英、法、日三国在医学领域的角力和合作。背靠中国大陆的香港是这次殖民医学相交的空间场域,华人绅商所坚持的中医受到严重挑战和冲击,[4]而西方医学带来的深远影响恐怕不仅限于个体的生死病痛,不妨回顾香港西医学院院长康德黎医生(James Cantlie)在1888年的一篇演讲词:“我们敦促,大英帝国的臣民,要明白在香港成立一所传授医学和科学的教育机构的重要性,认同为中国引入科学作为教化工具(civilising agency)的重大意义。”再过四年,广东香山人孙逸仙毕业于此,行医有年之后,毕生致力于中国革命。至于耶尔辛本人在香港的纪念,2014年法国驻港澳总领事馆曾主办题为《从瘟疫到新涌现的传染病:致敬予Alexandre Yersin及其他科学界救人英雄》的系列展览和讲座。其后,香港话剧团在2016年演出的《太平山之疫》音乐剧抛出“无望,正是盼望的开始”口号,不单呼应历史,更照映香港当下(虽然已是三年前)的社会困境。

香港医学博物馆外观

注释:

[1] 罗婉娴:《香港西医发展史(1842-1990)》,香港:中华书局,2018年。

[2] 刘士永:《殖民医学》课纲内容,台湾中研院网站。

[3] Michael G. Vann and Liz Clarke. The Great Hanoi Rat Hunt: Empire, Disease, and Modernity in French Colonial Vietnam, New York: Oxford University Press, 2018.

[4] 杨祥银:《殖民权力与医疗空间:香港东华三院中西医服务变迁(1894-1941年)》,北京:社会科学文献出版社,2018年。

撰文:吴子祺

编辑:大山

「广州湾历史研究资讯」第259期