古代通缉令如此抽象,为何还能抓到罪犯?看看后面的一句话

现代刑侦手段中,有一种侦察手段就是由画像师根据当事人的描述,画出犯案人的典型特征,然后帮助警察搜寻嫌疑人。而现在我们的模拟画像还有计算机的帮助,因此对于犯罪嫌疑人的特征刻画可谓是相当传神和逼真,对于破案有着极大的帮助。

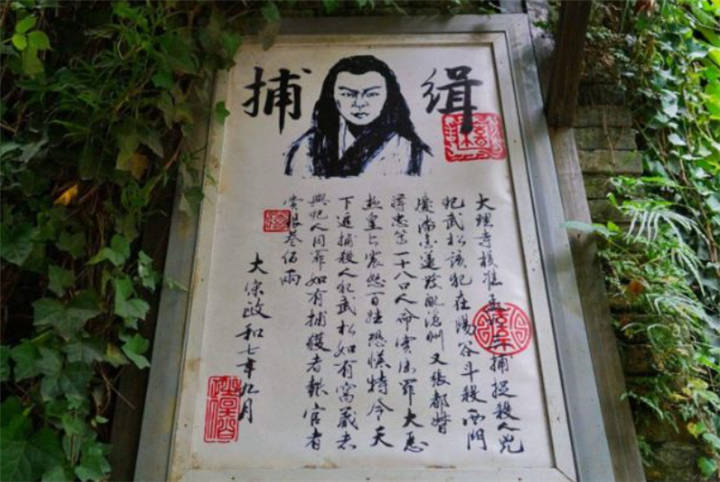

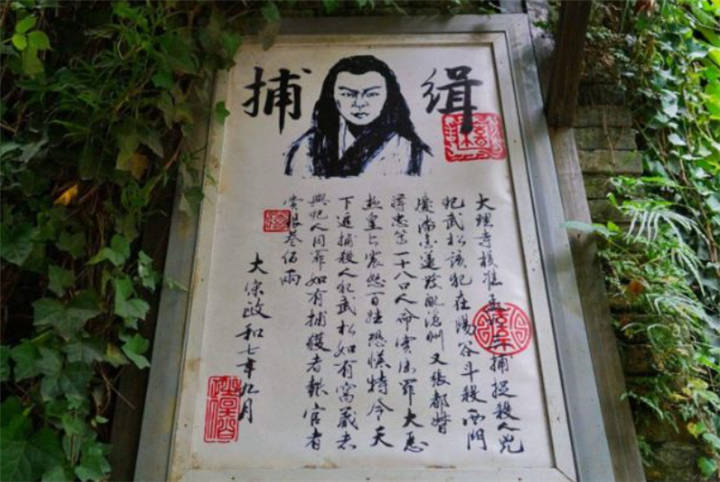

而现在的这种画像寻人手法,被称作为是具有古典色彩的破案手段,原因就是我国古代官府抓捕犯人,时常就会颁布这种带有犯人画像的通辑令,张贴于城墙之上用于抓捕犯人。而相较于现代美术绘画技术的成熟还有现代计算机的帮助,古代所颁布的通缉令,可以说是画得一点都不像,只是寥寥几笔,有时候男女都看不出来。古代通辑令如此抽象,为何还是能抓到罪犯?今天小编就来给大家解释一番。

古代的通辑令,也被叫做是海捕文书,上面的内容其实也和我们现在所发布的通辑令一样,上面标着犯人的姓名、性别,还有籍贯,另外就是画像了。但那时画像技术比较落后,所以画出来的犯人的样子可以说和真人是大相径庭,而官府之所以能靠这一张通辑令就能抓到犯人,其实并没有全部依靠这一张似是而非的画像,而是靠着以下三点:

1、 身份证明。我们都知道现在每个人从一出生就会有一张出生证明,上面标明了你的身份证号,待大一点凭这一张出生证明就能办身份证,这也就是跟着你一生的身份证明了。而在古代,也是有这样类似的身份证的,也就是路引。古代交通不便,其实人员流不大。但对于一些需要四处活动的人,像是外出经商、探亲等等,就需要去官府办一张“路引”,上面写明姓名、性别、原籍、外同事由,也就类似于官府发给你的通行证,有了这张“路引”,你才能外出办事。若是人犯了罪,自不敢办什么路引,逃到外面碰到盘问,自是会落入官府之手。

2、 连坐。古代封建时期,君主帝王为了控制老百姓,几乎每都每代都会实行类似于“连坐”的制度,也叫做“保甲”,也就是将一个村或者一块区域的人划为一保甲,如果是这个地区的人犯罪,那么同一区的人都要遭到惩罚,但若是同甲内的人们进行举报,则惩罚会相应减轻。因此对于犯罪者,不止是官府追捕,还有乡里乡亲同甲之人的举报,也是快速抓捕犯人的一点。

%1、 悬赏。古代官府颁发的通辑令,除了犯人的相关信息外,还有着一定数额的悬赏金,只要是向官府提供线索,就会获得相应的赏金,要是直接举报或者抓到犯人,那赏金的数额就更大。古代民众生活多为穷困,重赏之下不缺勇夫,就有人专门干这种捉犯人拿赏金的行当,因此看看通缉令上后面的一句话:凡抓捕犯人者,赏银XX两。这样的条件下,就算犯人再与画像上所画之人极不相像,最后也大多是会被抓捕归案的。

古代虽然各种手段比较落后,但朝廷对百姓的控制从根上抓起,他们通过路引、保甲制度控制着人们对于犯罪的后果承担,又在犯人犯事之后通过重赏来抓捕逃犯,也因此,这种看着无比粗糙的通缉令,因为有着百姓们的参与,而使得抓捕犯人要容易一些,也让罪犯除非逃到深山老林,否则等闲是躲不过去的。